古代书籍装帧对当代的影响

2014-12-05谢秋莎

文/谢秋莎

书籍作为文字、文化的载体肩负着继承人类先进文化和科技发展的历史使命,又因其反映社会现实、满足人类物质文化需要方面的重要意义,被称为人类文明的伟大标志之一。中国古代书籍作为中国文化的一个有机组成部分,从传统形态向现代形态过渡,在长期的演进中形成了古朴、简洁、典雅、实用等形式,以及在文化要素上对传统文化精髓之处得以继承。装帧设计作为图书包装设计的重要组成部分,在图书消费、阅读过程中都具有重要意义,并且古代图书装帧无论从技术上还是理念上都达到了一个很高的程度,值得现代装帧技术继承和发展。因而,古代图书的装帧设计对当今书籍的推广以及装帧设计的发展影响是较为深远的。

一、中国古代书籍装帧形式演变

西周以来直到春秋战国时期,“文字从甲骨步入简策,使简策脱离了‘档案’的母胎,形成了我国最早的有着装帧意义的书籍”。[1]西周时期已经出现了竹简和帛,这两种材质直到东晋才被纸张完全取代。在魏晋时期,古代书籍装帧进入了卷轴装的时代;南北朝、隋唐时期则演变为经折装;到了宋辽时期装帧艺术主要体现为蝴蝶装,这是我国古代装帧技艺的高峰时期;时至明清,古代装帧设计发展已臻完备,这个时期主要是包背装、线装图书。而我国古代书籍装帧的最后一个阶段册页书籍从唐末五代出现以后,逐渐成为我国书籍装帧的主流形式,是我国古代书籍中最有代表性的装帧形式,也是我国现代书籍装帧的先声。

图1

卷轴装形成于汉,主要使用于魏晋南北朝至隋唐时期,卷轴书的基本形式由卷、轴、襟、带四个部分组成(见图1)。材料主要是帛,蔡伦改进造纸术之后用帛的同时还使用纸,不过仍以帛为主。欧阳修在《归田录》中说:“唐人藏书,皆作卷轴。”可见直到唐代,写本书籍的最初形式基本沿袭帛书的卷轴装。一般卷轴装的卷首要粘接一张叫作“裱”的纸或丝织品,起保护作用。由于卷轴装书籍材质轻柔薄软,能够比较随意地卷起保存,同时也易于展开阅读,比之前的用竹简刻写的书籍更加轻便灵活,这是其最大的优势所在。另外,卷轴装图书非常注重色彩方面设计,更加有精美外观及柔滑材质,采用此种形式装订的图书价格昂贵,普通人是买不起的。卷轴装图书的装帧形式主要包括经折、前后折夹、书签等几个部分,在道家经典的书籍装帧中得到了广泛应用。卷轴装图书前后的折夹及书签功能与现代图书设计中的函套式非常类似,或许有些渊源。

宋辽时期的蝴蝶装图书属于册页装图书的一种,而且是其早期形式之一。采用此种装订形式的图书的一大特点就是,书页四周留有很大空白空间,页面中心作为版心,能够避免老鼠咬啮图书边缘而破坏图书内容,有效保护了版心。蝴蝶装图书正如其名,书的两页张开之后,形状类似蝴蝶张开的翅膀,每一页面上印有一个版面,而且每版都是向心设计(见图2)。为保护书籍不受损害,宋书以锦、硬纸绒布、绩等材质装裱书表面,甚至包括书籍部分,称作书衣,这是宋书的显著特点。元代的包背装,其最大特点就是与蝴蝶装相反,把印好的书叶正面对折,版心出冲外冲左,书面文字面向读者。由于版心冲左,因而书叶向右侧汇集成书脊,书籍部分被包裹在里面,因而称之为包背装(见图3)。包背装作为古典装帧技法之一,历经南宋元明清几百年间,当时的官方书籍几乎都是采用这种方式装帧,其中最典型的是明朝的《永乐大典》。

图2

图3

线装书,顾名思义采用“线装”装帧手法,用线装订书背,有的是在书脊上部分,线采取横向走势;有的在书脊上下各打一个空洞,然后用线穿过空洞,再用线连接上下两端,在中间位置打结固定(见图4)。“线装”的装订方法和包背装没有多大区别,用线缝、锁也不如粘连的牢固,因而线装式图书并非很流行,被蝴蝶装逐渐取代。

图4

古代书籍装帧大体上经历了几个重要阶段,随着装帧技艺的不断发展,装帧要求的不断增加,人们的审美观念的不断变化,在不同的发展阶段,装帧体现出不同的特点,或是留白不同,或是装订方法不同,或是装订流程不同等。但它们却有一个共同的特点,即图书纸张天地留白。这与古人的想法有关,古人认为书的天地留白是给读者批注用的。古人认为一本书的真正完成是在读者批注之后,也就是说书由作者与读者的批注所共同协作完成。为书留有上下空白这一细节,体现了古代书籍装帧的艺术内涵与人文情怀,这一点在某种程度上讲却没有被继承下来。

二、古代书籍装帧工艺与审美的精髓

我国古代图书装帧设计是古代劳动人民在长期实践中创造的,是几千年的文化积淀,更是当代图书艺术设计的源泉。古代图书装帧设计的精髓包含了工艺形式与审美思想两个方面。

工艺形式上,古代图书装帧艺术经历了多种发展阶段,体现出多种不同的表现形式,所有新的装帧形式的产生,无一不是当时的先进工艺的使用,在不断的发展变化中,仍有很多形式流传了下来。古代图书大体上采用繁体印刷,竖版排列,这种形式到了明朝中期发展完备。万历年间,书籍印刷采用字体的应用,是基于当时印刷术的发达。后来石印技术和铅印技术从西方引进来,中国书籍的版式和装帧发生了巨大的变化。新文化运动之后,无论从理念还是技术上都实现了与新文化革命的同步效应,很多学者、书画家也都不同程度地对书籍装帧设计工艺提出了自己的创新性贡献。先是文言文改成了白话文,继而竖排版变成了横排版,可是竖排版并没有彻底消失,它仍然受到足够的重视,这种形式后来被商务印书馆和中华书局继承了下来。[2]

审美思想方面,值得一说的有两个方面。

一是中国古代有一种精神品格,古人称之为“气”。气与韵、味、神、骨、道、理等概念范畴构成了中国传统文化的精神要义,[3]气则是其中最重要的一个。“气韵生动,骨法用笔,应物象形,随类赋彩,经营位置,传移模写”,[4]这是《画品》中一段经典论述,侧面体现了“气”的重要性。反映到装帧设计上,“气”的体现就是能巧妙地运用设计原理让书的视觉形态灵动起来,自然生动地体现出书籍本身的气质,使静态的读物充满生命力,以达到与读者共舞的和谐境界。鲁迅作为我国现代书籍装帧的开拓者,他在装帧设计中体现了“气”的核心理念。鲁迅的作品《呐喊》等的装帧设计均由他自己完成,他在设计时采用简约构图,色彩对比鲜明、强烈的方式,显然是对追求“气”之存在的一种尝试(见图5)。鲁迅先生不仅在中国现代思想界具有里程碑式的意义,同时在书籍装帧设计工艺方面也起到了先锋作用。他的尝试受到后人的欢迎,受他的影响,陶元庆、陈之佛、丰子恺等人在书籍装帧设计方面对于“气”的探索不断走向深入,直到改革开放之后,受到西方文艺思想的影响,“气”被解释为“追求返璞归真的书卷韵味和文化气质”,总之,“气”追求的回归已经成为中国现代书籍装帧设计发展中的一个很大的趋势。

图5

二是民俗文化。民俗文化是一个民族积淀了很久才形成的一种精神财富,它融入民族的集体无意识中。因而,民俗文化的外在表现实际上是一种自然流露,可以是无意识的。可是,这样的规律常常为一些聪明的设计者所把握住,设计者们利用民族对这种潜在的无意识的“顺从”,从而达到使自己的设计更加受欢迎的目的,这种刻意的行为同样也是对于民俗文化无意识的服从。我国古代装帧艺术融合了古典民俗文化,是一种不自觉的行为。这种不自觉体现在书籍装帧的审美理念上,什么是更容易接受的美感,什么是更容易感动人的画面,也许没人可以解释清楚,然而我们却不自觉地在遵守这个规律。例如,《诗篇》和《剪画选胜》是民国时期某位名家的图书作品,两本书均融入了浓厚的民俗文化元素。在前者的封面上,我们可以看到远处的山水、近处的楼台阁宇,实际上这些事物并非是诗,也不是诗句,更不是诗人,而是能够表达出诗的意境的意象,这样的意象在民族文化中具有非常典型的含义。或表达悠远的思念,或表达清幽的情怀,使人看了就会被不自觉地吸引到意境中去,如诗如画。《剪画选胜》的封面都是中国传统器皿以及丝织品的图案花纹,同样是以承载文化内涵的重要物件为媒介,达到传递某种文化底蕴的目的(见图6)。

图6

三、当代书籍装帧中古典审美的体现

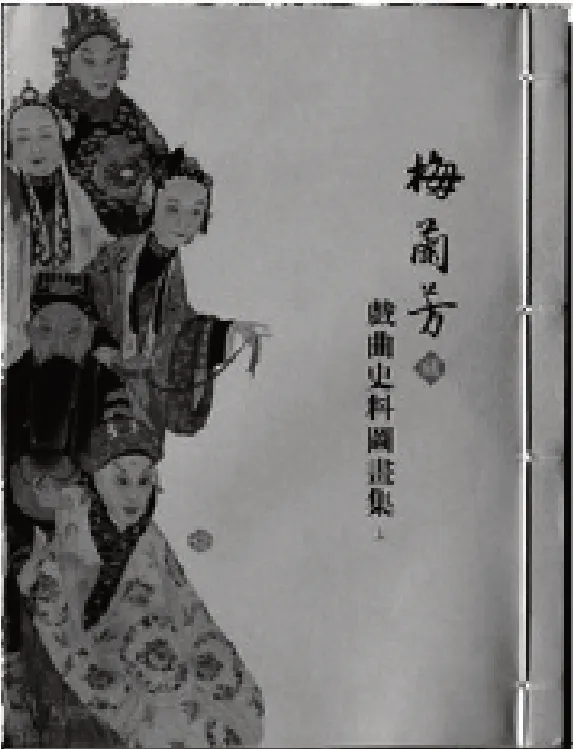

2004年举办的“世界最美的书”的评选活动中,中国图书作品《梅兰芳(藏)戏曲史料图画集》(见图7)获得了金奖,《敦煌学研究丛书》(12 本)获得了铜奖。[5]前者采用了中国传统的线装装订方式,书籍的外部有函套,并且采用了烫金、凹版印刷等十分先进的印刷工艺(见图8)。后者的设计却是体现得古典明快,更加注重书籍的文化内涵(见图9)。获奖并非是评定图书装帧设计水平高低的唯一标准,然而这两本书的获奖,从侧面说明了一个问题,古代图书装帧设计对现代书籍设计的影响是深远的。

图7

图8

图9

书籍装帧是一门艺术,它对图书具有至关重要的作用。首先,图书装帧设计是图书成型的一个重要部分。其次,图书装帧设计对于图书的接受度有着最为直观的影响。在宋代书籍形制体现出标准规范性与灵活机动性的高度统一,书籍艺术体现了简约实用的特色,对版面空间的利用达到了最大化的程度——设计与结构上以线性为主,没有多余的装饰。加之插图的普遍使用,书籍表述意义更加丰富,视觉和阅读效果也更为理想,书籍因此变得颇为生动、直观、多彩。不同时代书籍装帧设计的风格也随着潮流不断变化,无不体现了人们视觉要求的不断提升。总的来说,书籍装帧也是书籍的造型艺术,是对于出版过程中关于书籍的形态、结构、印刷技术、装订工艺、材料运用等全部设计的总和。因而,图书装帧设计是糅合了很多因素从而达到了一个和谐的状态。图书装帧直接关系到图书的外观形象、整体品位,一本设计优良的图书包装不仅可以让人们通过比较直观的方式了解到图书的内容,还可以给人带来感官的愉悦以及心灵上的美感,有助于提升读者心中图书的接受度和满意度,更是提高了图书的市场竞争力。在欧洲“技”“艺”的协调发展和相互作用是书籍装帧艺术一直十分强调的两个方面。德国“最美的书”竞赛的评审标准对于装帧和技术都有着严格的规定。

古代图书装帧不仅对现代图书装帧影响很大,而且为现代图书这一传播形式的发展提供了重要而持久的积淀。现代图书装帧设计对于古代图书装帧来说既有继承又有变革,现代图书业正是把握住了市场的动向,吸取了古代图书装帧的精髓,从而达到较好的效果。

首先,古代图书装帧设计是现代图书设计的艺术源泉。中国古代图书设计具有不可忽视的艺术价值,具有很大的参考意义。它对现代图书装帧的影响可以说是潜移默化的,现代图书之所能够达到今天的发展水平,与继承了古代图书设计的成功之处有着必然联系。对于古代图书装帧设计的借鉴,一是一些较为成功的设计元素的承袭和应用,从而达到较为简练、质朴的效果,二是民俗文化,新中国刚成立之后,在《赶车传》《中国民影》《李有才版画》《四世同堂》《竹林七贤画像》[6]等书籍的装帧设计中,有的借用民间剪纸艺术,有的借用国画艺术,有的借用中国书法艺术等,总之,都是通过一定民俗文化要素体现民族精神文化内涵,取得了很大的成就。

其次,古代图书装帧设计对现代图书装帧设计的形式语言影响较大。以线装书为例,古典书籍装帧设计中线条、图形等形式常常比较简单随意,风格平淡却又意境深远。线装书籍形态的设计演变和发展体现了平面设计中视觉美的不断蜕变和完善,以及对中国传统设计元素的继承和发展。当代人们具有对传统文化内涵的认同感,将书的文化内涵与符号性的象征性含义相结合,会产生内容和形式上统一的效果。《中国女性主义》一书,便是对装订方式进行了创新。[7]所采用的色彩元素从某种程度上说暗示了民族的心理共鸣。现代图书设计面对很多新的变化,比如图书材质、印刷技术、受众的心理、审美观念等的变化,因而设计者还要通过理念上的设计达到创新,从古典文化中吸取有益精粹,升华设计内容。以书法为例,书法是一种具有强烈的民族性特点的文化内容,如果在现代设计中,通过某种形式恰当地表现出书法的境界,那么书法就远远超越了文字内涵在视觉上产生的审美共鸣。

时代的步伐不断加快,在科学技术蓬勃发展的今天,新的技术手段、新的工艺以及新的设备设施,不断催生新的阅读方式,如何在这种强势媒介的背景下传达出设计取向借鉴传统文化的精髓,以及书籍功能与美感的完美结合,成为中国出版人、书籍设计师、印刷人等共同努力的方向。当前我国出版市场环境发生了许多变化,从硬件到软件、从手段到观念都有了飞速的发展,继承传统、开拓创新,才能面对越发激烈的竞争。然而,无论时代如何变迁,中国古代书籍装帧的形式,打上了显著的中华民族传统设计烙印,彰显了深厚的文化内涵和持久的生命力,在国际上享有极高美誉,成为“中国书”的象征。我们应该寻找具有传统价值和历史积淀的优秀设计元素进行创新设计,在对古代图书装帧技艺的创新与发展中为当代图书装帧设计谋求更大的进步。

注释:

[1]刘新祥.传统书籍装帧对现代装帧设计的启示[M].包装工程,2007(8)

[2]李小军.传统的延续与现代的转变——简论20 世纪前期的书籍装帧设计的特点[J].中山大学学报论丛,2005(8)

[3][4][6]赵迪.中国现代书籍装帧形态变异的审美取向研究[D]. 哈尔滨师范大学,2011

[5]姚静萍.传统书籍艺术对现代书籍装帧的启示[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2011(1)

[7]漆小平.论传统线装艺术在现代书籍设计中的体现方式[J].中国出版,2010(7)