东部沿海烧碱/聚氯乙烯企业发展思路探析

2014-11-22李明

李 明

(青岛海湾集团有限公司,山东 青岛 266000)

1 东部沿海地区烧碱/聚氯乙烯产业现状

“十二五”是中国烧碱/聚氯乙烯行业发展的关键转型期,烧碱/聚氯乙烯行业进入以深化调整产业结构、提升行业增长质量为核心的新的历史发展阶段,将实现从规模优势向竞争力优势的转化。近年来,烧碱/聚氯乙烯行业在结构调整和转型升级中进行了有益的探索和尝试,包括淘汰落后产能、提升发展空间、实现园区化发展、提升产业竞争力、开展兼并和重组、提升行业集中度等。

根据烧碱/聚氯乙烯行业历史发展经验,烧碱的行业平均开工率85%,聚氯乙烯平均开工率80%是判断产能是否过剩的依据。但是近年来,国内烧碱/聚氯乙烯行业主要产品烧碱和聚氯乙烯产能快速增长,已明显超过下游行业需求增长,呈现出供应过剩局面。到2013年中国烧碱产能已达3 850万t/a,开工率为74%;PVC 产能达到2 476万t/a,开工率仅为62%。预计到2015年,中国烧碱产能将达到4 200万t,需求量大约为3 225万t,聚氯乙烯产能将达到2 710万t/a,需求量1 635万t左右,烧碱/聚氯乙烯产能过剩的局面,短期内难以扭转。

东部省份烧碱/聚氯乙烯工业有着悠久的发展历史,同时东南部沿海地区也是中国烧碱/聚氯乙烯产品的主要消费市场,依托下游产业的需求支撑和相对便利的对外贸易条件,有利于产品的消化。以山东和江苏为代表的东部地区,则在烧碱/聚氯乙烯下游行业发展的带动下,烧碱/聚氯乙烯装置能力增长较为明显。

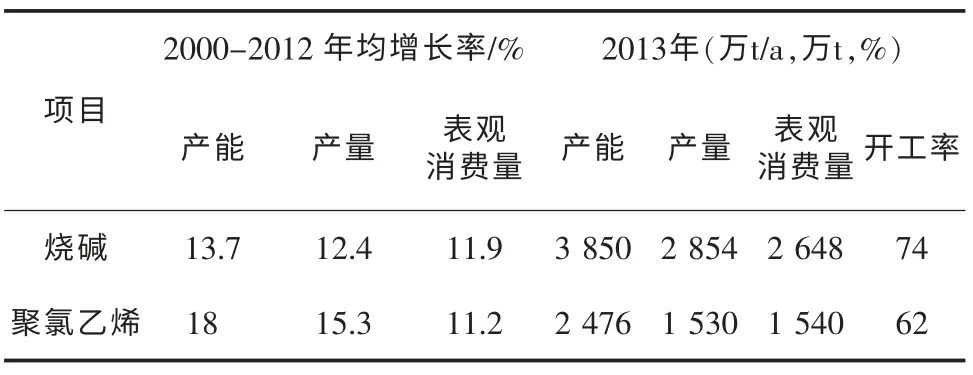

2013年山东、江苏两省烧碱产能1 411万t/a,占全国总产能的37%;产量994万t(比2012年略有下降),占全国总产量的35%(比2012年的37%有所下降),开工率70%;PVC 产量123万t(与2012年基本持平),仅占8%(比2012年的10%有所下降),PVC 开工率仅30%左右。从上述烧碱/聚氯乙烯供需数据可以看出,以山东、江苏为代表的东部沿海省份,其烧碱/聚氯乙烯产品开工率均低于全国平均水平,特别是PVC 开工率不到全国平均值的一半,而江苏省除个别外购VCM 企业勉强维持开工外,几乎所有的电石法PVC 企业自2013年以来长期停车,甚至退出烧碱/聚氯乙烯业务。即便是维持开工的企业,也是惨淡经营,烧碱/聚氯乙烯业务几乎全部处于亏损状态,开工率越高,亏损越大。国内烧碱和PVC 供需增长情况见表1。

表1 国内烧碱和PVC供需增长情况

2 沿海烧碱/聚氯乙烯企业发展SWOT 分析

2.1 优势分析

2.1.1 资源供应和交通物流优势

东部沿海地区有着得天独厚的氯碱工业发展的先天条件。海洋是最大的优势资源,山东省拥有丰富的海盐、矿盐资源,工业盐产量占全国近1/3,具备利用海洋资源发展盐化工的天然优势;同时该地区烧碱/聚氯乙烯企业拥有比较强的自备发电能力,资源综合利用水平高,可持续发展能力较强。江苏沿海地区海岸线长,区位优势凸显,极具潜力和后发优势。另外多数沿海城市都配备港口、码头和罐区等物流条件和设施,具备大宗原料进口(原盐、乙烯、丙烯等)和产品(烧碱、PVC 等)出口有利条件。例如山东省是中国烧碱出口主要集散地,建有多个液体化工产品进出境码头,港口交易量稳步增长,目前从海运分销和出口的烧碱已占到省内产量的30%以上。

2.1.2 市场规范优势

由于东部沿海地区经济相对发达,烧碱/聚氯乙烯下游的冶金、造纸、纺织、医药、化工、塑料加工等行业规模越来越大,对烧碱/聚氯乙烯产品需求的稳定增长,对当地烧碱/聚氯乙烯行业的可持续发展起到了良好的支撑作用。

2.1.3 人力资源和产品研发优势

除部分新兴企业外,大部分东部烧碱/聚氯乙烯企业属于有几十年烧碱/聚氯乙烯发展历史的传统企业,已发展培育了一大批专业人才。一部分烧碱/聚氯乙烯企业设置专门的研发机构,不仅可以为下游客户提供满意的技术和产品售后服务,还可以通过研发改进生产工艺和技术,改进产品质量,并开发新型牌号满足市场需求,提高竞争力。像搬迁前的青岛海晶,烧碱/聚氯乙烯规模并不大,但能在激烈的市场竞争中生存和发展,就是依靠自己的人力资源优势和工程技术力量,开发出45 m3聚合釜及其配套工艺以及其他节能减排、技改技措等先进工艺技术,并在国内同行业推广,一些新工艺、新技术、新设备、新材料的成功应用经验对推动国内烧碱/聚氯乙烯行业的发展起到了一定的引导作用。

2.2 劣势分析

2.2.1 产业布局不够完善

对于东部地区而言,烧碱/聚氯乙烯产能虽然较大,但整体行业集中度不够,较为分散。PVC 作为耗氯产品之一,由于“贫油富煤”的现实国情所限,以电石法路线为主,在东部沿海地区也不例外。沿海地区湿度大,不利于电石的运输和储存,对东部地区烧碱/聚氯乙烯企业而言,发展电石法路线反而成为一种劣势。以海晶化工为例,搬迁以前电石单耗已降至1.4 t/t(实物)以下,这样生产一吨PVC 仅电石运输成本就比西部企业高六百元左右,加上其它原料和能源消耗,东西部企业PVC 成本相差700~800元/t。而东西部企业的PVC 运输成本也不过300~400元/t,东西部PVC 利润差距在400~500元/t(甚至可能超过600元/t)。因此,东部企业烧碱/聚氯乙烯如果不能调整产业结构和发展思路,无法与拥有资源优势的西部企业抗衡。

2.2.2 产品结构水平较低[1]

近年来烧碱/聚氯乙烯产能扩张以盲目的重复建设为主,产品品种相对单一,低附加值产品多、高附加值产品少,众多烧碱/聚氯乙烯下游产品的技术水平与国外相比仍有较大差距,多数新兴企业主要以营利为目的,在产品研发方面投入少,导致产品竞争力低,不能完全满足国内下游产品市场的需求,更谈不上参与国际化竞争。

2.2.3 辅助成本较高

由于东部沿海地区经济发展较快,消费水平提高得也较快,这就不可避免地提高了人工成本。随着优惠电价的取消,以及各地电价不同导致的不公平竞争[2],使得东部烧碱/聚氯乙烯企业面临着越来越严峻的考验。以山东为例,山东平均电价明显高于周边省份,而且实行区别电价,因此山东的烧碱/聚氯乙烯企业不仅可能受河北、河南、安徽和江苏等地烧碱/聚氯乙烯企业的冲击,而且还存在省内烧碱/聚氯乙烯企业间的竞争。

2.3 机会分析

2.3.1 产业政策助力烧碱/聚氯乙烯行业健康发展

近年来《电石法聚氯乙烯行业汞污染综合防治规划》、《烧碱/聚氯乙烯行业(烧碱/聚氯乙烯)污染物排放标准》、《电石法聚氯乙烯行业污染防治技术政策》、《当前国家鼓励发展环保产业设备(产品)目录》、《产业转移指导目录》和《产业结构调整指导目录》等政策性措施相继实施,电石法PVC、高汞触媒、隔膜烧碱等得到一定的抑制,而对大型氧氯化聚氯乙烯、热电联产项目的发展带来了发展机遇。

国家产业政策不仅正确引导了烧碱/聚氯乙烯产业的健康发展,而且有利于现有的规模较大、技术水平较高、整体实力较强的烧碱/聚氯乙烯企业的发展。东部沿海烧碱/聚氯乙烯企业如能提早做好产业发展定位,提高企业技术装备水平,就有可能在今后的市场竞争中占据先机。

2.3.2 节能减排和环保上升为国家战略

近年来国家越来越重视资源节约和环境保护,清洁生产、循环经济、能源综合利用也成为行业发展的目标和方向,退城入园成为行业发展的必然趋势。通过建立发布清洁生产指导目录,引导烧碱/聚氯乙烯及相关行业采取新技术、新工艺减少污染排放,提高废弃物利用率,能够在这些方面先行一步的企业,也极有可能将在未来的发展趋势中获益。

2.4 威胁分析

(1)新进入者威胁。近年来多东部烧碱/聚氯乙烯企业威胁最大的不是电石法企业,而是最近新建的乙烯法独资企业。如广州东曹、宁波台塑、宁波韩华、LG 大沽等,这些企业直接从国外进口乙烯、EDC或VCM,有国外母公司作为技术支持,保证原料供应,产品国内销售,对国内行业造成较大冲击;

(2)反倾销对烧碱/聚氯乙烯产品出口的威胁。近年来,随着中国烧碱/聚氯乙烯产量迅速增加,我国出口烧碱/聚氯乙烯产品数量也不断增长,贸易摩擦也随之而来。2003年和2006年,印度分别对来自中国的烧碱和PVC 进行了反倾销调查,并连续实施征收反倾销税;2007年巴西对外国PVC 的反倾销措施,这就可能会进一步加重国内烧碱/聚氯乙烯过剩的矛盾,同时也将加速中国烧碱/聚氯乙烯企业转型升级、优胜劣汰的步伐。另外,在全球性金融危机来临时国外对中国的低价倾销也对国内烧碱/聚氯乙烯行业造成加大的冲击和威胁;

(3)国家产业政策执行不力的威胁。国家制定和施行各项政策措施实施的目的是保护国民经济良性发展,例如2007年实施的《烧碱/聚氯乙烯(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》 出台的目的是为了遏制烧碱/聚氯乙烯行业盲目扩张趋势,促进产业结构升级,规范行业发展,但由于技术和规模门槛相对较低,一定程度上放任了一些不符合准入条件的烧碱/聚氯乙烯项目上马,客观上反而加快了烧碱/聚氯乙烯行业的扩张速度,从而造成了部分区域烧碱/聚氯乙烯项目重复建设现象严重,行业资源利用效率降低,使得全行业特别是东部沿海地区烧碱/聚氯乙烯装置利用率长期保持在较低水平,对烧碱/聚氯乙烯行业的可持续发展造成一定威胁;

(4)同行业企业竞争激烈的威胁。2013年全国共有氯碱企业176家,其中山东省有39家,江苏省25家,合计64家;全国PVC 厂家不足100家,其中山东省18家(4家退出),江苏省16家(4家退出),合计34家(8家退出),两省烧碱/聚氯乙烯企业数量超过全国的1/3。由此不难看出山东、江苏两省率将行业竞争非常激烈,烧碱/聚氯乙烯企业经营形势越来越困难,劣势企业将难以生存和发展。

3 做好产业定位,谋求可持续发展

近期,随着《产业转移指导目录》等政策措施的落实和实施,国家对于化工园区的建设工作越来越重视,目前国内有不少东部沿海烧碱/聚氯乙烯化工企业正在或者将要启动搬迁入园区工作,特别是“十二五”期间,行业内园区化生产的模式将变得更为广泛。对于东部沿海的传统烧碱/聚氯乙烯企业而言,转方式、调结构,以转型升级确保企业健康发展,无疑是正确的发展思路。下面以青岛化工产业规划发展情况为例,分析东部沿海地区烧碱/聚氯乙烯及相关化工的发展战略和思路。

3.1 以“四化”总原则来指导搬迁规划

3.1.1 “四化”的本质内涵

这里所谓的“四化”就是指“技术国际化、装备大型化、环境生态化、管理现代化”。

(1)技术国际化。技术国际化不是全盘西化,而是在国产化的基础上,按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的基本原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环保技术和安全技术,建设国内领先的大型生产装置,以确保工厂建成投产后其操作运行稳定、能耗低、三废排放少、产品质量好,经济效益明显。海湾集团搬迁项目中,主要生产装置均引进国外先进技术;

(2)装备大型化。装备大型化并非设备越大越好,而是根据我们规划的产品规模和未来发展的需要,选择最先进适用的装置,不一定最大,但一定是最合适的(占地小,能耗低,投资省,自动化程度高);

(3)环境生态化。近年来,环境生态化已引起国家和政府的高度关注,上升为国家战略,“十二五”期间,国家在产业政策方面必将给予足够的支持和鼓励,促进环境生态化的进程。为此,海湾搬迁坚持循环经济和节能降耗两项原则。坚持循环经济原则是以当地的资源优势为基础,工艺技术方案、产品方案、建设规模合理规划,提高资源利用效率,减少生产过程的资源和能源消耗;延长生产技术链,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。坚持节能降耗原则是要运用先进技术和措施,优化技术组合,努力开发具有自主知识产权的新技术,降低原材料、燃料、水、电、汽、气等的消耗,提高资源和能源的回收率和重复利用率,进一步降低综合能耗,建设清洁的节约型企业;

(4)管理现代化。企业管理现代化需要采用以PC 为核心的管理手段,建立符合社会化大生产要求的管理组织,使企业管理活动达到世界现代化发展水平。为此,在项目设计中按照“生产过程自动化,物流传输一体化,人员岗位设置精简化,研发、财务、销售系统运作集团化”要求进行设计;在建设过程中规范招投标;在施工过程中实现“安全、质量、进度、投资”有机统一。项目达产后,劳动定员从搬迁前的上万人精简至搬迁后的2 000人左右,这也体现了管理现代化的显著成果。

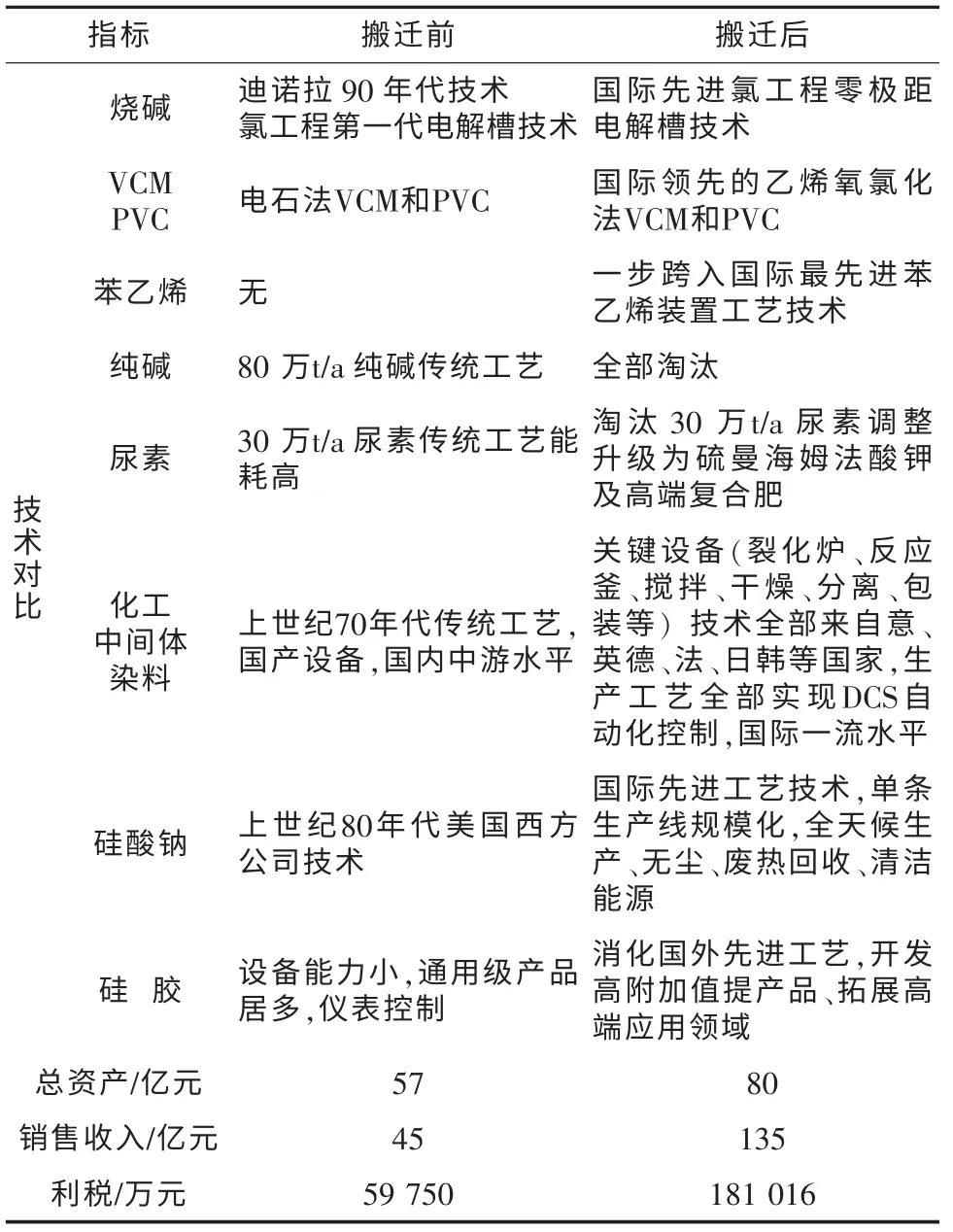

3.1.2 搬迁前后对比

海湾的整体搬迁使青岛化工产业无论是工艺、技术、规模,还是安全环保都实现了质的飞跃,主要规划项目前后技术对比情况见表2。

由表2可以看出,由于坚持了“四化”原则,海湾集团搬迁项目各项指标均得到优化。(1)烧碱项目采用日本氯工程零极距电解槽,直流电耗仅为2 028 kW·h/t,明显低于同类2 100 kW·h/t 的平均水平,按30万t/a 烧碱规模计算,仅直流电耗一项可节约1 500万元/a;PVC 项目淘汰电石法工艺,采用国际领先的乙烯氧氯化法工艺,实现技术升级,符合国家产业政策要求,项目达产后综合能耗指标比搬迁前下降16.5%,对汞减排和碳减排都有贡献;(2)淘汰纯碱装置,新上苯乙烯,引进当今国际先进的徳希尼布石伟专有技术,关键设备进口,达产后万元综合能耗指标由2.4 t(标煤)降至0.5 t,下降79%;(3)染料项目向世界一流水平看齐,优化工艺,设备大型化,关键设备和技术全部来自意大利、英国、德国、法国、日本、韩国等国,生产工艺全部实现DCS 自动化控制,达产后万元综合能耗指标由0.24 t(标煤)降至0.2 t,下降16%;(4)泡花碱装置采用消化吸收国外先进技术,实现DCS 自动控制,可全天候生产,环境达到无尘化。产品系列化,高附加值产品比重增大,达产后万元综合能耗指标由2.0 t(标煤)降至1.68 t,下降16%。

表2 海湾搬迁前后主要技术对比

3.2 利用退城入园有利时机,优化产业布局

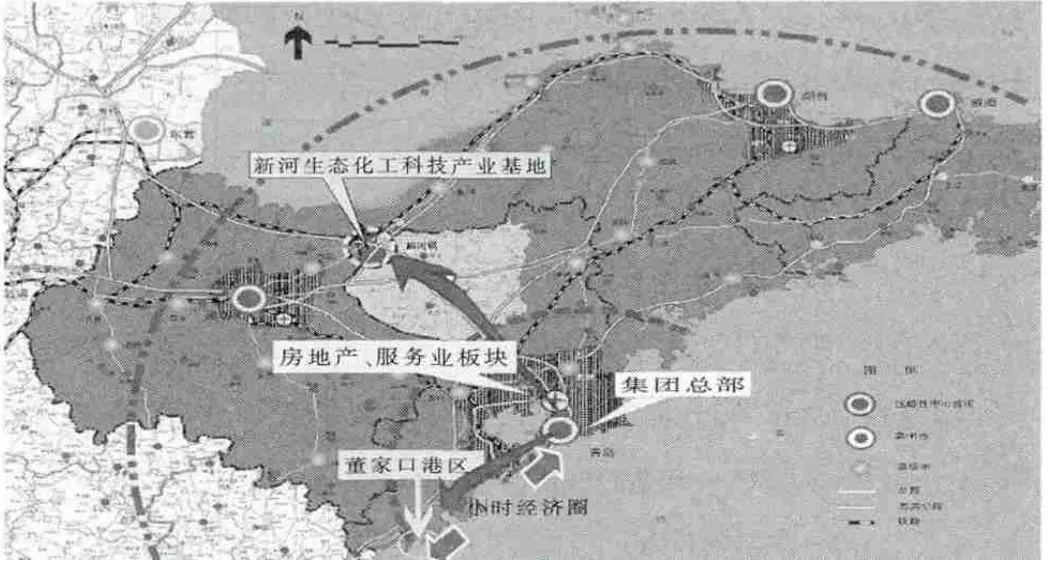

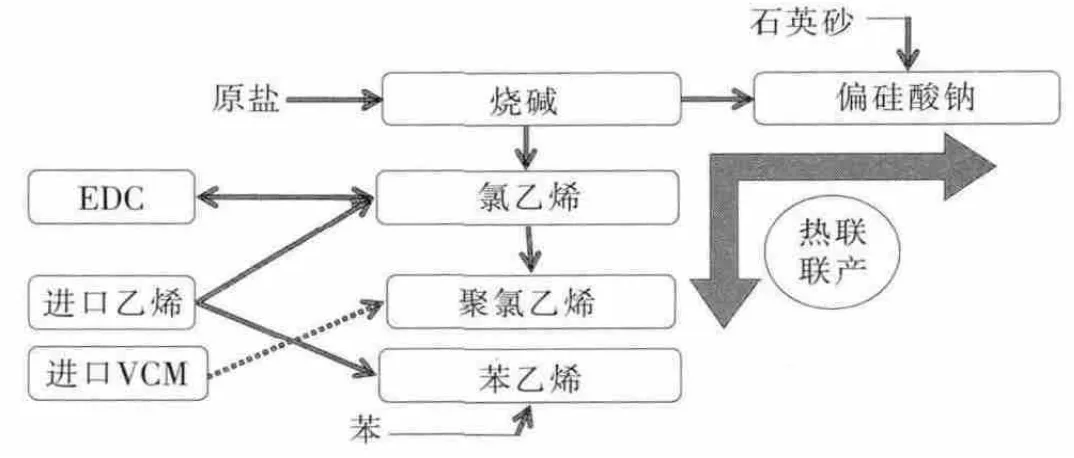

落实“依托主城、拥湾发展、组团布局、轴向辐射”城市发展战略,根据青岛市新的功能定位和空间布局,构建工业园区布局框架体系发展思路。利用退城入园的有利时机,改变过去单打独斗的发展模式,依托沿海沿江石油化工集群,结合海湾集团自身产业结构和发展要求,确定“一南一北”的搬迁发展规划,形成一南一北2个园区齐驱并进、共同发展的产业格局(图1)。“一南”是利用位于青岛南部的青岛港董家口港区独特的海上运输和物流优势,发展烧碱/聚氯乙烯、石化深加工和液体化工仓储物流产业。规划项目以环保搬迁为主体,坚决淘汰了落后产能纯碱、尿素、电石法聚氯乙烯,调整建设为乙烯法聚氯乙烯、苯乙烯、硫酸钾等当今国际先进工艺技术的新产品。“一北”是利用位于青岛北部的平度新河化学工业功能区产业集聚优势,发展精细化工、硅化物、农用化工等。两个园区建设以“四化”为目标,以发展循环经济、园区一体化为原则,高起点传承集团优势产业,大力发展战略高端产业,形成上下游科学、完整的产业链,打造新的发展优势,实现安全、绿色、低碳、可持续发展。海湾搬迁“一南一北”园区区域分布图见图1,青岛新河化工园区产业链、董家口化工园区氯碱产业链分别见图2、图3。

图1 海湾搬迁“一南一北”园区区域分布图

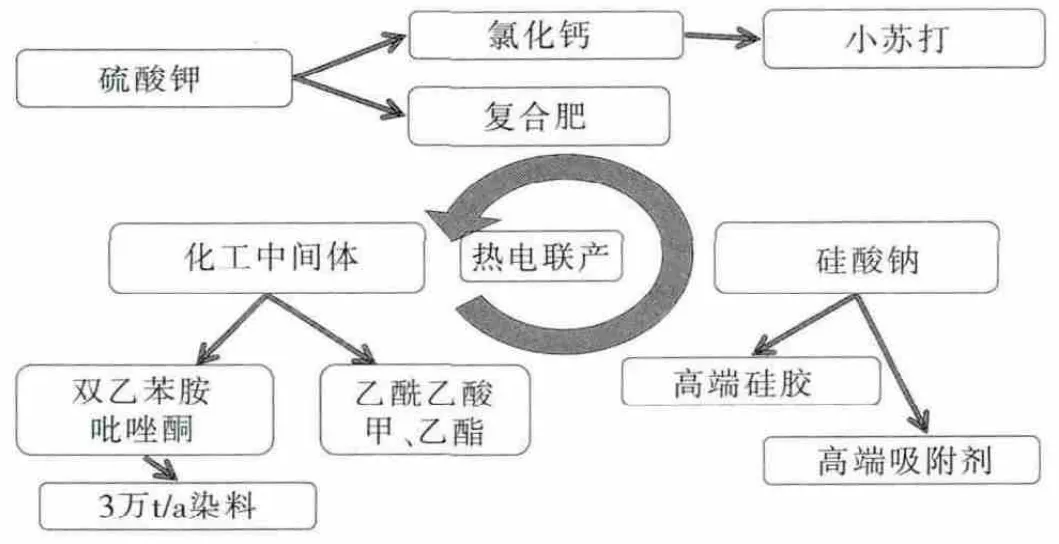

图2 青岛新河化工园区产业链

图3 青岛董家口化工园区氯碱产业链

3.3 打造一体化发展模式,降低运营成本

董家口港现正规划开发为年吞吐量最终达3.7亿t的超级大港。董家口港将重点发展为临港工业服务的杂货、大宗干散货、液体化工品、集装箱等运输功能;临港工业区将重点发展为以冶金、石油化工、集装箱制造、船舶制造及零配件、汽车制造为主的现代化综合产业区。

充分利用董家口港的先天优势,实施“码头+仓储罐区+石化产业区”三位一体的发展战略:在董家口临港产业区内建设烧碱/聚氯乙烯和石油化工项目;在董家口港区建设5万t级和2万t级液体化工品泊位各一个,设计通过能力260万t/a;临近码头的仓储罐区占地205亩,设计规模12.8万m3,周转量170万t/a,主要接卸和存储乙烯、丙烯、EDC、液化气、芳烃类、醇类等二十多种液体化工产品。

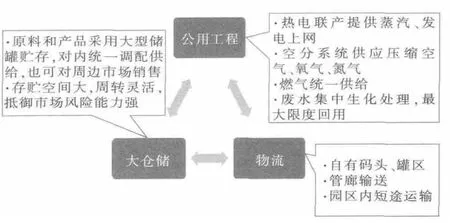

3.3.1 树立“大仓储”观念

原料和产品采用大型储罐贮存,对内统一调配供给,也可对周边市场销售,存贮空间大,周转灵活,抵御市场风险能力强。以海晶化工搬迁项目为例,建设大型乙烯、EDC、VCM 烧碱等原料和产品储罐,这些大型储运设备不仅可以满足企业自身生产和发展需要,还可以对外供应乙烯、VCM、EDC 等,另外还可根据市场情况,适时调整原料路线,外购EDC 和VCM 用于PVC 生产,减少由于部分原料供应不及时对生产负荷的影响,最大限度地降低生产成本,实现效益最大化。

3.3.2 发展现代物流业

港口独特的运输条件不仅可以满足原料和产品的运输,而且可以有效降低运输成本,提高产品的市场竞争力。海湾项目涉及大宗化工产品物流,主要原料原盐、乙烯、丙烯、液体化工品等都可以通过船运解决,主要产品烧碱、PVC 和苯乙烯也可以通过港口、码头和罐区输送至全球各地市场。为了降低运输成本,部分大宗液体原料和产品通过管廊输送,还有一部分在园区内短途运输解决。

3.3.3 公用工程一体化理念

为了提高公用工程的利用效率,降低装置运行成本,青岛化工产业搬迁规划中,坚持公用工程一体化的构想和理念。(1)两个园区都建有符合国家产业政策的热电联产装置,不仅可以满足企业自身对供热和供电需求,可以给周边企业提供蒸汽,创造一定的经济效益和社会效益;(2)为了集中建设一套空分装置,实现压缩空气、氧气、氮气的统一供应;(3)生产所需的天然气等燃料气统一布置供给;(4)生产和生活废水集中进行生化处理,最大限度地回用,减少废水排放,达到节能环保要求。青岛化工产业一体化发展模式见图4。

3.4 延伸产业链,提高产业结构水平

图4 青岛化工产业一体化发展模式

以海晶化工搬迁项目为例,为了更好地与当地石化产业实现无缝对接和强强联合,海晶化工的搬迁项目将分2步走。第一步:以搬迁为主,发展PVC及其配套项目。公司计划先后二期各建一条40万t/a乙烯法VCM(氯乙烯)生产线,一期配套生产30万t/a PVC,产品可通过港口实现沿海销售和海外销售;第二步:以发展为主,依托港口和石化产业群,发展石化产业链产品。全球石油化工巨头均建设在沿海大型港口腹地,并以烧碱/聚氯乙烯化工作为龙头,以石油化工原料,与烧碱/聚氯乙烯化工的氯、氢共同形成高附加值的产业链。依此为借鉴,海晶化工搬迁二期工程主要发挥港口进口优势,进口初级石化原料,满足石油化工深加工及精细化工生产需要,进而向医药、农药、染料、橡胶及加工助剂、表面活性剂等精细化工行业延伸,充分发挥烧碱/聚氯乙烯产品在重化工产业中的纽带作用,实现共同发展,所有大宗原料海上运输,大大降低运输成本,增强企业竞争优势和发展潜力。同时,发挥一氯多用功效,考虑消化吸收或引进相关生产技术项目,以副产氯化氢与乙烯氧氯化工艺结合,发挥氯的多功效作用,提高产品附加值、拓展产业链。

完成搬迁以后,海湾集团将继续稳定现有产业基础,以黄岛董家口石化产业集聚区和平度新河化工产业集聚区为依托,大力发展石化深加工、精细化工、化工新材料、农用化工、盐化工和煤化工产业,努力实现海湾集团的转型发展和产业升级。南部董家口化工基地利用港口物流优势,延伸产业链,发展耗氢、耗氯、耗碱产品,以外购的乙烯、丙烯等为原料,开发环氧乙烷、环氧丙烷、环氧氯丙烷等系列产品。北部新河化工基地充分利用园区区位优势,发展乙烯酮、双乙烯酮系列以及醋酐下游产品和精细化工、硅化物系列、农用化工产品等。

4 结论

青岛化工产业利用搬迁时机,调整原料路线,淘汰落后产能,引进世界先进工艺的技术,最大限度地实现自动化生产,优化产业布局;树立一体化发展的理念,降低运营成本,提高竞争力;面向国内外市场生产高端产品,参与国际竞争,都是依据SWOT 分析做出的发展战略,期望能变劣势为优势、变优势为强势,真正实现可持续发展。下一步,青岛化工产业还将推行电子商务等现代化营销战略,在管理现代化中更进一步,使技术和资源最大化融合,扩大销售渠道,降低销售成本,提高经济效益。

在当前激烈的市场竞争中,产能总体过剩已成为不争的事实,在越来越严格产业政策调控之下,如何在夹缝中求得生存和发展是我们每一个从业者应该重视的问题。作为东部沿海地区的烧碱/聚氯乙烯企业,我们拥有的资源、存在的问题、面临的形势可能都有所不同,通过SWOT 分析的方法确定各自存在的优势、劣势、机会和威胁,然后结合自身的发展需要和实际情况进行分析,规划提出针对性的发展战略和发展思路,可以延伸产业链3,也可以依托大石化与大烧碱/聚氯乙烯装置开发下游重点产品,或建设工业园区的烧碱/聚氯乙烯产业树,以及依托烧碱/聚氯乙烯生产主流高端精细化学品4,考虑新能源与新材料相结合等,不管采用哪种发展战略,都应该优先选择国家产业政策支持和鼓励的项目,并采用分步实施的策略,只有这样,才能稳扎稳打,步步为营,变劣势为优势,变优势为强势,构建最稳定的立体发展网络,在市场竞争中确立优势。

[1]张 萍,梁 诚.氯碱产业中具有发展前景产品的分析.氯碱工业,2011,(10):1~8.

[2]张英民,郎需霞,梁锡伟.论不公平条件下的传统氯碱企业.氯碱工业,2013,(1):1~7.

[3]梁 诚.PVC企业延长产业链 提高竞争力的思考.聚氯乙烯,2009,(12):1~8.

[4]梁 诚,朱小飞.氯碱产业发展路线的探讨与分析.氯碱工业,2010,(12):1~11.