不同方向捻转补泻手法对血虚证大鼠血红蛋白、网织红细胞百分率的影响*

2014-11-21褚亚宇肖敏佳谷世喆刘清国王朝阳

褚亚宇 肖敏佳 谷世喆 刘清国 王朝阳

北京中医药大学针灸推拿学院(北京100029)

捻转补泻手法作为针刺基本补泻手法之一,是临床应用最广,也是学者争论最多的一种针刺手法。关于捻转补泻手法的定义,陆寿康编著的针灸教材中规定:拇指向前左转用力为补,拇指向后右转用力为泻[1],认为捻转补泻手法主要与捻转方向及捻转力度相关。诸多临床及实验研究证明,补泻手法的疗效是客观存在的[2][3]。捻转力度的不同,可直接导致补泻效应的差异[4-6];至于捻转方向是否与捻转补泻手法直接相关,以往的临床及实验研究甚少。本实验采用放血加限食法复制血虚证动物模型,观察左右利手不同捻转方向对血虚证大鼠Hb、RETIC%的影响,探讨捻转补泻手法与具体捻转方向间的关系。

1 材料与方法1.1 实验动物 Wistar大鼠(SPF级)80只,雄性,体重180~200g,由北京维通利华动物中心提供(许可证号:SCXK(京)2012-0001)。北京中医药大学提供标准实验室与动物房,室温为22℃~23℃,湿度40%~50%,自由饮食。

1.2 主要试剂及仪器 德国 Greiner非可替0.5mL及2mL真空采血管(购于北京康晖煜生物科技有限公司)。

直径0.25mm、长13mm毫针(天津华鸿医材有限公司制);XE-5000型全自动血细胞分析仪(日本sysmex公司制);电子称(北京赛多利斯仪器系统有限公司制);1N圆筒测力计(余姚市低塘街道辉旺塑料模具厂制);自制针具:自制5mm宽纸条固定于针体上端,纸条颜色前面红色,后面绿色,控制捻转幅度及捻转深度。

1.3 分组与造模 购置大鼠后,常规饲养3d,待适应环境后,根据随机数字表,将购置大鼠随机分为7组:A组(10只),B组(10 只),C 组(12只),D 组(12只),E 组(12 只),F 组(12只),G组(12只),后5组统称为治疗组。除A组外,其余6组均采用放血加限食法制成血虚证动物模型[7]:以75%酒精擦拭鼠尾,待尾部血管充血后,剪断距尾尖,长度为2~3mm,隔日1次,每只每次放血约1.5mL,共计5次。自造模之日起改变正常喂养规律,半量与足量饮食隔日交替给予。制成的血虚证大鼠外观精神萎靡、毛枯蓬松、唇色淡白、食欲下降、体重减轻,外周血红细胞计数及血红蛋白含量降低达20%以上。

1.4 取穴 大鼠“足三里”穴[8]:膝关节后外侧,约腓骨小头下5mm。

1.5 各组处置方法 治疗前,将大鼠装入自制的布袋中固定,充分暴露治疗穴位。造模完成后第2天开始针刺,隔日1次,共计10次。

A组:不进行任何处理,正常同步喂养。

B组:仅造模,不针刺治疗,与各针刺组同步捆绑固定,每次20min。

C组:造模后针刺大鼠双侧“足三里”,刺入5mm,留针20min,不行补泻手法。

D组:右利手操作,造模后针刺大鼠双侧“足三里”,进针后,按预先录制好的操作口令操作:右手前捻时用力重,力度约0.08N(弹簧测力计测得),还原力轻,捻转幅度360°/次(用自制纸条不同的颜色控制转动幅度),捻转频率60次/min(机械闹钟每秒响4次,规定捻转频率与机械闹钟一致:前捻耗时0.25s,停顿用时0.5s,还原用时0.25s),捻转深度控制在5~8mm(自制纸条固定了捻转深度),每侧做1min×2次手法,剩余时间留针,共20min。

E组:右利手操作,右手后捻用力重,还原力轻,捻转力度、幅度、深度同右手前捻组,捻转频率规定:后捻耗时0.25s,停顿用时0.5s,还原用时0.25s。

F组:左利手操作,左手前捻用力重,还原力轻,捻转幅度、力度、深度及频率同右手前捻组。

G组:左利手操作,左手后捻用力重,还原力轻,其余操作同右手后捻组。

1.6 检测指标 分别在治疗前1d、治疗第7天、14天、21天,检测大鼠血液中Hb及RETIC%。每次剪去大鼠尾部约1mm,每只每次取血0.2mL,轻摇以确保无凝血及溶血,4h内送检。

1.7 统计学处理 应用SPSS17.0统计软件包进行统计学处理,各组数据均采用均数加减标准差(±s)的形式表示,2组间比较用t检验,多组比较用ANOVA方差分析或者 Welch's ANOVA方差分析,组间两两比较用SNK检验,以P<0.05作为具有显著性差异的标准,以P<0.01作为具有极显著性差异的标准。

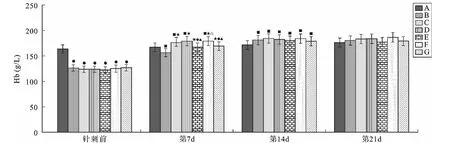

2 结 果2.1 不同治疗时间点各组大鼠Hb值的比较针刺处理前,与A组相比,其余6组大鼠外周血中Hb值明显降低,差异显著(P<0.01),说明造模成功;此外,B、C、D、E、F、G各组组间比较,各组间无显著性差异(P>0.05),说明这6组均衡可比。

针刺治疗第7d,C、D、E、F、G这5组Hb值明显高于B组,有统计学差异(P<0.05),此外,A、B、C、D、E、F、G各组组间比较,C、D、F组3组之间差异无统计学意义(P>0.05),A、E、G3组之间差异不明显(P>0.05),但前3组Hb含量显著高于后3组(P<0.05)。

针刺治疗第14d,A组Hb值低于其余6组,有统计学差异(P<0.05),但B、C、D、E、F、G各组组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结果见图1。

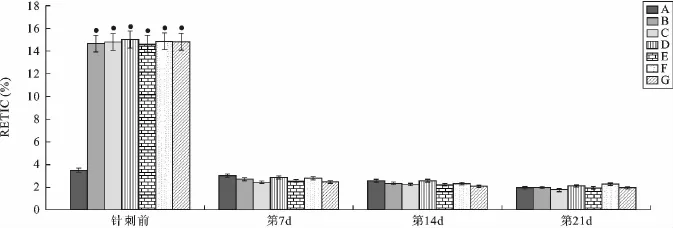

2.2 不同治疗时间点各组大鼠RETIC%的比较 针刺处理前,与A组相比,其余6组大鼠RETIC%明显升高,差异显著(P<0.01);此外,B、C、D、E、F、G各组组间比较,各组间无显著性差异(P>0.05),说明这6组均衡可比。

针刺治疗第7d、14d、21d,各组大鼠RETIC%均无统计学差异(P>0.05)。

图1 不同治疗时间点各组大鼠Hb值的比较

图2 不同治疗时间点各组大鼠RETIC%的比较

3 讨 论中医血虚证的现代研究中,往往将其与现代医学的“贫血”相对称,贫血的诊断主要依靠外周血的血红蛋白(Hb)及网织红细胞百分率(RETIC%)检测。本研究中,通过观察左右利手不同捻转方向对血虚证模型大鼠Hb、RETIC%的效应差异,探讨捻转补泻手法与捻转方向的关系。

在本实验中,对于大鼠Hb的检测,发现在针刺治疗第7d,各组差异最敏感:与模型组相比,留针组、右手前捻组、右手后捻组、左手前捻组、左手后捻组大鼠 Hb均明显升高(P<0.05),说明了针刺手法的有效性及其良性调节作用。同时,留针组、右手前捻组、左手前捻组三组大鼠Hb变化无明显差异(P>0.05),右手后捻组、左手后捻组两组大鼠Hb变化不明显(P>0.05),但前三组大鼠 Hb含量高于后两组(P<0.05),说明捻转补泻手法与左右捻针方向无关,无论何手持针,只要是拇指前捻用力效应一致,则为“补”;拇指后捻用力效应一致,即为“泻”。

此外,对于RETIC%的检测,除了造模结束后,各造模组大鼠RETIC%明显升高外,其余各时间段检测,各组同空白组相比,无论针刺与否,差异均无统计学差异(P>0.05)。说明因单纯失血所致的血虚证,对骨髓的造血机能的影响较小。

综上所述,针刺对机体有良性调整作用,在虚证的情况下,无论行“补法”还是“泻法”,针刺治疗均可促进机体恢复。但是,捻转补法与捻转泻法还是存在明显的效应差异,“补法”优于“泻法”。此外,捻转补泻的方向需要建立统一的标准:拇指前捻用力为“补”,拇指后捻用力为“泻”,与具体向左或者向右水平方向无关。

[1]陆寿康.刺法灸法学[M].第2版.北京:中国中医药出版社,2007:70.

[2]支建梅,王朝阳,王 丽,等.不同刺激量捻转补泻手法对应激性高血压大鼠颈交感神经放电的影响[J].中医杂志,2009,50(9):811-813.

[3]陈 中.太冲穴针刺捻转泻法对原发性高血压即刻效应影响的临床研究 [D].北京:北京中医药大学针灸推拿学院,2013.

[4]张露芬.实验针灸学[M].北京:化学工业出版社,2010:81-84.

[5]张月.捻转补泻手法对自发性高血压大鼠心肌p38/MAPK信号转导通路影响的机制研究 [D].北京:北京中医药大学针灸推拿学院,2013.

[6]睢明河,周宇姝,马文珠,等.大小刺激量捻转补泻法对血虚证大鼠红细胞计数的影响[J].针刺研究,2004,29(3):213-216.

[7]苗明三,方晓艳,孙艳红.血虚动物模型复制的思考[J].光明中医,2003,18(10):8-9.

[8]王 芳.石氏捻转补泻手法对健康小鼠“足三里”穴位局部及远端能量代谢相关酶类影响的实验研究 [D].天津:天津中医学院,2001:5.