俄罗斯比较优势动态转化的机制选择及对中国的借鉴与启示

2014-11-20卢海峰

卢海峰,胡 巍

(辽宁大学 研究生院,沈阳110036)

俄罗斯幅员辽阔,蕴含着丰富的石油、天然气、煤、铁等自然资源。其中天然气储藏量居世界首位,石油储藏量也在非OPEC国家中占据首位。在经济全球化的背景之下,俄罗斯作为世界性资源大国和苏联的继承国,其发展一直影响着世界经济和政治的发展。然而,俄罗斯的现状是:在对外贸易中,资源性产品等初级产品的出口仍占据主导地位;在产业结构方面,国内产业结构也面临着严重的失衡问题。因此,对于俄罗斯而言,确立何种对外贸易战略,如何发展比较优势从而获得竞争优势,确立具有竞争力的产业,在世界经济中获利,将是接下来要研究的主要问题。此外,同样处于战略转型期的中国,“人口红利”逐步消失,资源、能源问题日益严峻,创新发展系统尚不健全等一系列矛盾日益突出,在此形势下,俄罗斯比较优势动态转化机制的选择分析也将会给中国提供一个新的视角,指明一个清晰方向。

一、俄罗斯对外贸易发展需要实现比较优势动态转化

(一)俄罗斯对外贸易的基本情况

对外贸易战略对一国的经济发展至关重要,是一国经济发展战略的重要组成部分,直接影响到一国在全球经济分工中的地位和作用。俄罗斯在叶利钦时期、普京时期和梅普时期分别制定了不同的经济贸易发展战略,发展模式、对外贸易战略目标、措施等都不断发展变化,对外贸易在其经济发展中起到了巨大的推动作用。

俄罗斯出口贸易总额逐年稳步上涨,出口总额占世界出口总额的比重也一直保持稳定的上升态势:1998年,俄罗斯出口总额为744.44亿美元,占世界出口总额的1.36%;2004年,出口总额为1832.07亿美元,占世界出口总额的2.02%;2012年,出口总额5367.32亿美元,已将近达到世界出口总额的3%,在一定程度上也表明了俄罗斯对外贸易战略发展的成果。

然而俄罗斯的对外贸易战略虽然呈现出阶梯式、推进式的变革,但依旧没能改变俄罗斯目前的经济发展严重依赖资源性产品等初级产品出口的局面:在出口产品构成方面,燃料和矿产品出口额占到了俄罗斯全部出口产品总额的70%左右(2008年71.9%、2009年68.7%、2010年69.9%、2011年71.3%、2012年70.9%);在进口产品构成方面,制成品、机械和运输器械进口额占到了全部进口额的将近90%(2008年88.1%、2009年84.1%、2010年86.3%、2011年87.5%、2012年88.5%)。从而我们可以分析得出俄罗斯对外贸易的基本情况:出口方面严重依赖于以燃料和矿产品为主的自然资源;进口方面,如果将制成品、机械和运输器械作为具备较高技术附加值的工业化产品的典型代表,那么俄罗斯的进口产品几乎全部用于进口高技术附加值的产品,这也充分说明其国内相关产业的薄弱。加上俄罗斯尚未加入WTO,如果不能转变当前的贸易格局,降低对能源出口的依赖,提升产品贸易竞争力,势必会影响俄罗斯在经济全球化中的利益。

(二)俄罗斯技术密集产业的国际竞争力分析

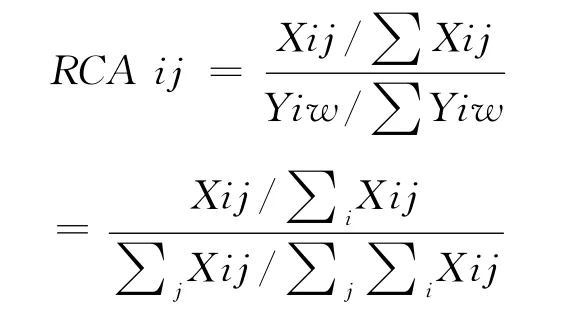

为更加严密地衡量俄罗斯国内技术密集产业的发展情况、产品的国际竞争力,我们引入显示性比较优势指数(RCA)。显示性比较优势指数RCA最早由巴拉萨(Balassa,1965)提出,目前已经发展成为国际上比较通用的用于衡量和分析某种产品国际竞争力的一种方法。用公式表示为:

其中,i表示商品种类,j表示国家。RCAij表示j国出口商品i的显性比较优势指数;Xij表示j国出口商品i的出口总额;∑Xij表示j国全部出口商品的出口总额;Yiw表示世界出口商品i的出口总额;∑Yiw表示世界全部出口商品的出口总额。

如果RCA指数大于1,即该国此商品的出口比重大于世界此商品的出口比重,说明该国此商品具有“显示性”比较优势;反之,如果RCA指数小于1,则说明该国此商品不具有“显示性”比较优势[1]。通常意义上,如果RCA<0.8,则说明该国此产品出口竞争力较弱;0.8<RCA<1.25,则说明该国此产品具有中度出口竞争力;1.25<RCA<2.5,则说明该国此产品出口竞争力较强;RCA>2.5,则说明该国此产品具有极强的出口竞争力。

表1 技术密集产品比较优势指数(RCA)

由表1我们可以得到,俄罗斯技术密集产品的RCA不仅远低于0.8,国际竞争力很弱,而且呈现出震荡式下滑的态势,充分说明俄罗斯国内产业失衡问题严重,需要实现比较优势的动态转化,这一点必须引起我们的高度关注。

因此,在经济全球化的大背景之下,俄罗斯如何逃离“资源诅咒”,顺应世界经济发展变革的潮流,如何确立正确的对外贸易发展战略,确立具有全球竞争力的产业,获取国家新型竞争优势,最终实现比较优势的动态转化,在全球经济中获利,值得我们深入研究。

二、“干中学”路径的局限性

当发展中国家实行工业化战略赶超发达国家时,往往在技术引进的基础上,进行技术模仿,通过“干中学”、“干中学加工”的方式来缩小与发达国家间的差距,并在此基础上逐步培养形成本国的自主创新体系。

然而,在“干中学”模式被越来越多的发展中国家接纳和效仿的同时,我们不得不看到,它终归是一个不断学习模仿、追赶的过程,最多可以掌握发达国家现有的技术,很难实现技术突破、占领技术的最前沿。扬(Young,1991)曾经说过,“干中学”是一个逐渐耗尽的过程[2]。

本文接下来就将试着证实,对于后进国家来说,“干中学”具有外生性、依赖性、耗竭性和挤出性,可以为后进国家带来在一定程度上的比较优势变化,但是无法最终实现比较优势的动态转化。

(一)一国“干中学”模型

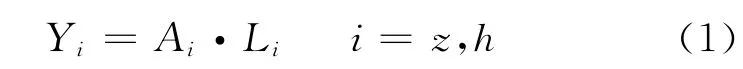

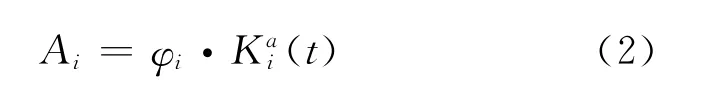

瑞丁(Redding,1999)根据罗默(Romer,1986)对“干中学”的定义,在之前其他多位学者研究的基础之上,归纳出一个单要素投入的“干中学”模型[3]。

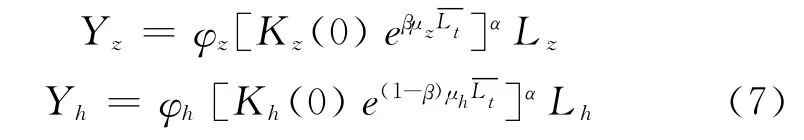

该模型假定一个国家,一种生产要素——劳动L(劳动具有同质性),存在z和h两个生产部门,两部门的劳动生产率A存在差异,z部门劳动生产率A较低,负责生产技术水平比较低的商品,h部门劳动生产率A较高,主要负责生产技术水平比较高的商品。

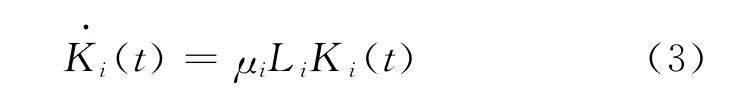

其中,劳动的生产率水平Ai受到两个因素的影响:第一,受到外部环境的影响;第二,与知识的累积水平相关,而知识的累积水平又会制约知识的积累速度,即典型的“干中学”效应。因此,

其中,φi表示外部环境对劳动生产率的贡献度,我们假定其为一常数。K(t)表示在某一时点t上,部门现存的人均知识积累水平,一方面,K(t)会随着时间的推移不断递增;另一方面,K(t)的增长速度又会受到以往人均知识的累积水平K(t)、“干中学”过程中获得知识的效率μi和部门劳动力数量Li的制约,即K(t)具有动态转移的性质。

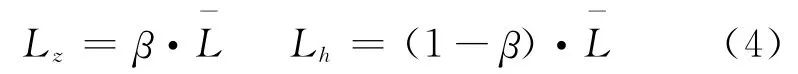

我们假定,在一定时期内一国的劳动总量恒定不变,为常数。市场完全竞争,利润最大化时,劳动按β和1-β的比例分配在z和h部门。

这里考虑一个鲁滨逊·克鲁索式的消费经济结构,即社会中只存在一个消费者,消费者的收入按照比例β和1-β全部用于消费z部门生产出的产品和h部门生产出的产品。于是,消费函数可以表示为:

接下来,本文将详细说明要在“干中学”过程中实现比较优势的动态转化需要满足的条件。如果这些条件是外生于一国经济行为的,这种情况下,后进国家将无论如何也无法获得动态比较优势的转化;如果这些条件是内生的,那么改变生产行为就可以自主实现动态比较优势的转化。

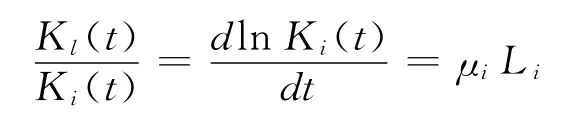

在完全竞争条件下,厂商追逐利润最大化的行为与一般均衡的结果一致,求解(3)式,

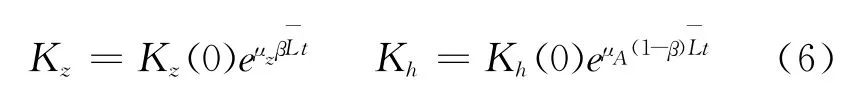

得到:

将(2),(4),(6)式代入(1)式,就得到了含有“干中学”特征的生产函数,它是关于时间t的函数:

从(7)式可以看出,z、h部门的劳动生产率水平分别为和Ah=φhKah(0),在“干中学”过程中,劳动生产率水平A的提高是一个动态演进的过程,这期间受到部门初始人均生产经验水平Ki(0)、“干中学”过程获得知识的效率μi和外部环境对劳动生产率的贡献度φi的制约。μi、Ki(0)数值越大,A提高的速度就越快。

(二)两国“干中学”模型比较优势的比较分析

得到了含有“干中学”的生产函数,就可以利用此函数对比较优势进行详细度量。要衡量一国在生产某种商品上是否具有比较优势,就必须将其纳入国际市场范畴,为简化模型,我们假定除上文中研究的本国外,国际市场中仅仅还存在一个外国,并且这个外国的市场规模与东道国相当,生产行为和消费者行为均与本国无差异,也同样存在两个生产部门z和h。但是,这里需要强调的是,外国的生产率水平与东道国存在差异,我们分别用表示外国z部门和h部门的生产率水平。

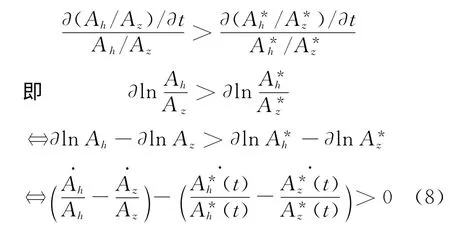

传统贸易理论通过比较两种商品生产的机会成本来衡量它们的比较优势,根据两国比较原理,机会成本之比与劳动生产率之比成反比,于是,我们可以用相对劳动生产率表示的机会成本作为衡量比较优势的准则。

用公式表示为:如果存在Ah/Az<A*h/A*z,则有东道国在z部门产品的生产上具有比较优势,外国在h部门产品的生产上具有比较优势。

就此,我们将东道国定为后进国家(东道国在z部门产品的生产上具有比较优势,外国在h部门产品的生产上具有比较优势,z部门为低技术产品的部门),并且想要摆脱“比较优势陷阱”。这种情况下,东道国就必须要想办法实现比较优势的动态转化,获得高技术产品的比较优势。换句话说,东道国要经过一段时期的发展,实现Ah/Az>A*h/A*z,即实现比较优势的逆转。

瑞丁将实现从Ah/Az<A*h/A*z到Ah/Az>A*h/A*z的转化途径总结为动态比较优势转化的必要条件:

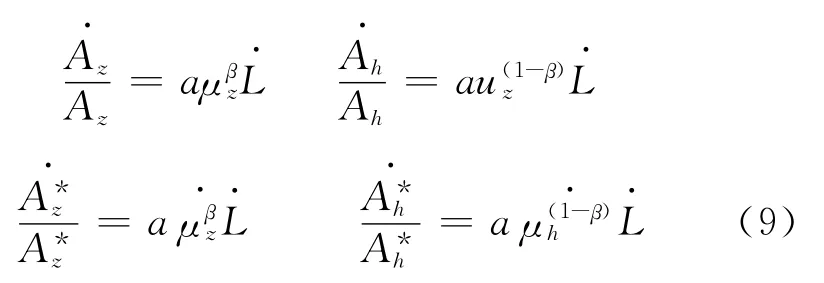

分别将Ai和A*i对t求导,并除以Ai和A*i,得到各国各部门的生产率的增长率:

将(9)式代入(8)式,得到,

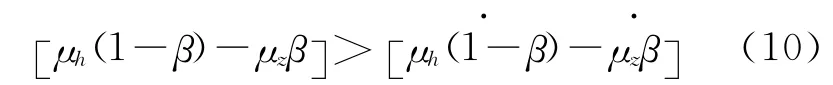

由此可知,东道国要摆脱“比较优势陷阱”,实现比较优势的动态转化,就必须满足(10)式,而(10)式的满足取决于“干中学”过程中获得知识的效率μi。也就是说,只有当东道国生产高技术产品的h部门可以在“干中学”的过程中比外国更快地获得高新知识,部门的生产率水平才可以迅速提高,比较优势才有机会发生逆转,从而实现比较优势的动态转化。

(三)“干中学”局限性的理论分析

一是“干中学”的外生性[4]。对于某一部门来说,“干中学”过程中获得知识的效率μi取决于该部门和相关部门知识的外溢效应:第一,该部门可以从此外溢效应中获得多大程度的收益很大程度上取决于外溢效应,而不是由自身条件决定的;第二,通过“干中学”获得的知识也同样具有很强的外溢性,生产部门无法实际控制获取知识的垄断性,也决定了μi的外生性;第三,由于通过“干中学”获得的知识并不能给该部门带来垄断利润,所以生产部门没有将μi纳入其追求利润最大化的生产过程,当然就不存在改变μi的动机,故μi的大小完全属于外生的因素。所以,对于生产部门来讲,μi完全是一个外生变量,这就造成群μi的大小完全是一个偶然的因素。此外,“干中学”是在生产过程中顺带出现的,仅仅是生产过程的“副产品”,其本身并不是生产的目的,对于这一“副产品”,厂商并没有改变它的有效途径。这样,由“干中学”引致的比较优势动态转化的过程就是外生的。“干中学”具有的外生局限性,很难保证后进国家一定可以实现比较优势的动态转化。

二是“干中学”的路径依赖性。在开放条件下,发达国家总是把处于生命周期中、后期的行业或产品通过国际产业转移向外推给发展中国家,这也就意味着,发达国家始终掌握着“干中学”效应较强的阶段,而“干中学”效应较弱的标准化阶段才被发达国家转移到发展中国家,用公式表示为:μh<μ*h,μz<μ*z。即使后进国家在低技术含量的产品生产方面取得了和发达国家基本相同的获取知识的效率,使得μz=μ*z,一般也只能形成[μh(1-β)-μzβ]>[μ*h(1-β)-μ*hβ]的局面,即后进国家永远无法实现对发达国家技术的赶超,其技术进步永远都依赖于发达国家的技术外溢。并且非常遗憾的是,我们并没有内生改进这种局面的有效途径。

这就警示我们,后发国家如果一味地依赖对发达国家的技术引进、技术模仿、技术租赁等方式,依靠“干中学”效应来学习发达国家已有的技术,提高现有的生产技术水平,也只能获得发达国家前期的技术,永远无法获得最前沿、最核心的技术形式,最多达到发达国家的现有水平,不可能实现技术的突破,很容易形成路径依赖,陷入“学习—落后—再学习—再落后”的恶性循环,无法获得真正意义上的比较优势的动态转化。反而是发达国家固化自身的比较优势,将后进国家推进了“比较优势陷阱”,国际分工的格局也永远只会有利于发达国家[5]。

三是“干中学”的耗竭性。“干中学”耗竭性是指,后进国家在“干中学”的过程中,知识外溢效应所引致的技术进步带来的生产率的提高具有逐步收敛的特征,即随着时间的推移,知识的外溢效应是逐渐耗竭的。当“干中学”获得的知识存量到达一定程度,将不会带来进一步的知识外溢。Howitt &Mayer-Foulks(2005)构建了一个包含了技术研发和转移的熊彼特增长模型,概括性地说明了“干中学”的耗竭性。一是那些一开始具备良好基础,且具有创新条件,即具有较高水平的φi,并且成功进行了自主研发或技术应用的国家才有可能持续增长或赶上发达国家。二是其他只依赖于发达国家现有的技术溢出的国家:一些刚开始具备良好基础条件,φi较高的国家,起初可以保持强劲的吸收能力μi,但最终他们的增长率也会下降到与发达国家相同的增长率,而在生产率水平上仍然可能存在一定较大的差距;那些初始十分落后、且不具备良好基础的国家,即φi较低的国家,刚开始会有一定的吸收能力μi,但是他们的吸收能力μi会迅速下降,甚至消失,从而极大地弱化了技术转移的力量,最终这些国家只能实现远低于前两类国家的增长率,甚至根本就不会增长。

Howitt &Mayer-Foulks指出后进国家应当避免一味依赖性的“干中学”,而是适时创造条件,实现自主研发、自主创新,在技术水平发展到一定阶段时可以实现“创造性毁灭”,才能实现真正意义上的比较优势转化,缩小与发达国家的差距,使经济的最终赶超成为可能。

四是“干中学”的挤出效应。“干中学”具有对非出口部门的挤出效应。Matsuyama(1992)构建了一个二元经济结构的后进国家(只具有出口部门和非出口部门)的“干中学”模型,得出:后进国家为发展出口行业的“干中学”效应,增加了对出口部门的投入,相对地减少了对非出口部门的投入,也就是说,通过牺牲学习诱导型制造行业的增长速度,来发展促进出口行业的“干中学”,长期来看,对非出口、潜在技术创新部门造成了挤出,付出了降低国内经济增长率的代价[6]。Sachs和Walner(1995)的“荷兰病”模型将一国划分成三个经济部门:可贸易的自然资源部门、可贸易的非自然资源部门和非贸易部门。模型得到:后进国家的初始资源禀赋越充足,对非贸易商品的需求量就会越小,因而分配到具有潜在技术创新的制造业部门的劳动力和资本也就越少,从而导致制造业增速下降,经济增长率下降[7]。Hausmann &Rigobon(2002)分析“干中学”挤出效应的运行机制,他们认为,如果可贸易的非自然资源部门消失时,经济变得不稳定,促使经济产生无效率的专业化,会朝着可贸易的自然资源部门,而偏离非贸易部门。一般来讲,非贸易部门是高技术的潜在拥有者,失去非贸易部门则意味着失去了比较优势动态转化的机会,这样一来,即使后进国家资源部门专业化提升,资源性收入增加了,但整体福利水平却会大幅下降,“干中学”的挤出效应就这样将后进国家推进了“比较优势陷阱”。所以他们认为,后进国家要想经济稳定、实现比较优势的动态转化,必须要有一个足够大的可贸易的非自然资源部门。

综上,我们得到:“干中学”不是后进国家实现比较优势动态转化的根本途径。后进国家要跳出技术的恶性循环,在学习发达国家技术水平的同时,更重要的是要实现自主创新。

(四)“干中学”机制的适用条件与俄罗斯的实际情况

1.“干中学”的适用条件

前面分析得到:“干中学”是一个逐步耗竭的过程,无法实现比较优势的动态转化,所以持续性的“干中学”是必须的。

Stokey(1991)为解决这一难题,提出了有新产品持续不断引进的知识外溢模型。具体来讲,当一种新产品的引入所引起的“干中学”效应逐步消失时,厂商再次引入新的产品,形成新一轮的“干中学”,为维持“干中学”的持续性,这一不断引入新产品的过程将被持续不断地进行下去,从而后发国家就可以在此过程中有机会不断地积累经验和知识,持续提高人力资本的密集程度,经过长期发展从而实现比较优势的动态转化[8]。

然而,这一持续的“干中学”过程必须具备一定的条件:第一,后进国家必须具备可以吸收发达国家技术外溢的良好基础和配套条件;第二,发达国家不断有新产品、新技术出现,并且不断溢出;第三,在穷国的人口规模扩大,产生很强的规模效应的条件下,学习效率提高可以缩小或消除与发达国家的技术差距;第四,后发国家人力资本的结构和水平能够很好地吸收发达国家的知识溢出;第五,后进国家具备一个足够大的可贸易的非资源部门。

2.俄罗斯的实际情况与路径选择

根据前面对俄罗斯对外贸易发展情况的分析和俄罗斯的实际情况,基于以上对“干中学”模型和局限性的分析,针对以上五点“干中学”的适用条件,这里我们对俄罗斯比较优势的动态转化路径的选择进行考量,判断俄罗斯是否具有通过“干中学”实现比较优势动态转化的现实基础。

第一,印度学者莫汉曾经说过:“对于中国和印度来说,最好的选择是充分发掘自身经济的潜力,并抓住俄罗斯的技术,否则西方将会找到打败我们的途径。”他的这一观点一针见血地指出了俄罗斯拥有惊人的技术资源。早在2004年,在世界公认的70种关键技术中,俄罗斯有17种技术高于世界水平,另外有22项技术在5-7年内可以赶上世界水平[9]。可见俄罗斯具备吸收发达国家技术溢出的技术条件。然而,我们也必须看到的是,俄罗斯的技术创新模式为以大型企业为主导的高新技术创新模式,这些大型企业实际上并不是真正市场意义上的企业,而是政府和社会行为的代言人,不能真正地按照市场规律进行产业发展和商业运作。这种模式在一方面带给俄罗斯强劲发展动力,在基础研究领域保持较高水准,拥有世界先进高新技术的同时,也带来严重的弊端:高新技术产业发展滞后,技术的应用程度较低,缺乏国际竞争力;忽视了市场经济的发展要求和社会导向性创新发展模式的需要,产业化水平和能力都很低,创新具有一定程度的盲目性[10]。此外,俄罗斯军用和民用产业发展失衡现象比较严重,而“干中学”过程中由发达国家向发展中国家外溢的部门往往都是民用部门,俄罗斯民用产业发展的滞后将直接导致“干中学”学习效率的低下。综上,从这一条件来看,俄罗斯更适宜通过发展自主创新来实现比较优势的动态转化,而不是依靠“干中学”机制。

第二,发达国家不断有新产品、新技术出现,并且不断溢出这一条件在俄罗斯的角度上完全属于外生条件,俄罗斯无法实际控制和实现。

第三,俄罗斯人口规模相对较小,劳动力成本相对过高,在这一方面并不具有比较优势,无法实现像中国等人口大国实行的以“干中学”为主要转型机制的出口导向型贸易发展战略,从这一方面来看,俄罗斯不具备“人口红利”的有利条件[11]。

第四,俄罗斯人力资源的数量虽然不大,但是人力资本的素质很高,具有较大的发展潜力。俄罗斯的教育水平是俄罗斯崛起的重要倚重力量。据统计,世界尖端人才有12%是俄罗斯培养出来的。据2011年数据显示,俄罗斯9~49岁居民中识字率已高达88.92%,国民经济中的从业人员受过高等和中等教育的人达到87%,其中受过高等教育的占到11.8%,这一点甚至高于英、美等发达国家[12]。从这一点来看,俄罗斯不仅具备“干中学”溢出效应的超强的人力资本基础,而且具备实现自主创新的人力资本储备。

第五,俄罗斯不具备一个足够强大的可贸易的非资源部门,反而是具备一个足够强大的可贸易的资源部门。这里面的问题是,资源部门并不能发挥应该有的体制和技术转型上的溢出效应。一方面,这些部门的技术设备70%以上都已经陈旧,没有得到及时的更新和改造;另一方面,这些部门绝大多数属于自然垄断性质,经营管理也远远地落在了非出口部门的后面。所以,就如此来看,俄罗斯完全不具备“干中学”的第五个条件。

综上,我们可以得到:俄罗斯要想通过“干中学”机制来实现比较优势的动态转化是不可能实现的,发展自主创新机制才是俄罗斯实现比较优势动态转化的正确途径。

(五)结论

第一,俄罗斯目前的经济发展依然严重依赖资源性产品等初级产品出口的局面。进口方面,高技术附加值的产品几乎占到了俄罗斯全部进口总额的90%,充分暴露出国内相关产业的薄弱,国内产业失衡问题严重,需要实现比较优势的动态转化。第二,“干中学”不是后进国家实现比较优势动态转化的根本途径。后进国家要跳出技术的恶性循环,在学习发达国家技术水平的同时,更重要的是要实现自主创新。第三,持续的“干中学”过程是需要具备一定条件的。第四,俄罗斯要想通过“干中学”机制来实现比较优势的动态转化是不可能实现的,发展自主创新机制才是俄罗斯实现比较优势动态转化的正确途径。

三、俄罗斯比较优势动态转化对中国的借鉴与启示

俄罗斯在经济转型发展过程中不得不基于通过实现自身比较优势动态转化,选择适合国情的创新发展路径,完全的“干中学”创新发展模式并不适合于俄罗斯。俄罗斯政府也意识到了这一点,早在2005年,就制定了《俄罗斯2005—2008年社会经济发展中期纲要》,旨在通过走自主创新的道路发展创新型工业化国家,避免永远走在追赶先进国家的道路上[13]。

同样作为转型国家的中国,目前也处于向创新型工业化国家迈进,寻求创新发展路径的阶段。但与俄罗斯情况不同的是,中国经济起步之初是试图依靠“干中学”机制实现发达国家对中国的技术溢出,从而实现自主创新的。纵观中国改革开放30多年来的创新发展成果,“干中学”机制带来的技术进步效果并不明显,我们距离真正掌握核心竞争力还有很远的距离,与此同时,随着“人口红利”的消失,经济起步之初所具有的一些人力资本等方面的比较优势也在逐步丧失[14]。所以,这里我们在深入研究俄罗斯创新发展战略路径选择的同时,也给同样处于战略转型期的中国敲响了警钟。中国要想实现产业结构的顺利转型升级,成功晋级为创新型国家,避免出现“比较优势陷阱”[15],跌入“中等收入陷阱国家”之列,就必须立足于中国的现实国情,顺应比较优势动态转化的客观规律,实现从“干中学”机制向自主创新机制过渡[16]。

第一,反思中国在国际分工中的定位,科学制定财政政策,促进比较优势动态转化,合理引导产业结构升级,摆脱资源依赖。资源丰裕的国家在密集享受资源带来的福利的同时,也往往会造成国内产业向资源密集型产业倾斜,久之会导致国内产业发展失衡,严重者会陷入“资源诅咒”。对密集使用优势资源、高能耗资源的行业征收相应的资源税,并可将这些税收用于某些非贸易部门,特别是导向型产业的补贴,通过类似财税政策的调节,可以防止社会资源过度地向这些密集使用优势资源、高能耗资源的行业倾斜而引致产业结构发展畸形,还可以促进导向型产业的发展,从而实现产业结构优化和经济持续、稳定、和谐的发展[17]。

第二,正确处理吸收国际技术溢出与国内自主创新之间的关系,加强知识产权保护,合理引导科研投入流向与结构。诚然,如果后发国家具有良好的研发基础,则可以很好地吸收、消化发达国家的先进技术,加快创新发展的速度。然而,如果不具备良好的研发基础,科研投入也比较匮乏的话,往往会陷入“吸收—落后—再吸收—再落后”的恶性循环[18]。所以,政府应当高屋建瓴、宏观把握,既要合理控制技术引进的规模,更要大力鼓励国内自主创新的发展。可以通过立法手段和财政政策引导等加强重点产业的知识产权保护力度,合理引导科研投入的流向,引导科研投入和科研力量流向高新尖领域,从而更好地促进产业合理布局,经济和谐稳定发展。

第三,促进人力资本增进,提升“干中学”效率,加快中国动态比较优势转化,为实现向自主创新过渡奠定良好基础[19]。政府必须积极发挥主导作用,加大教育改革力度,构建顺应教育内在规律的、与市场经济体制相适应的、多层次教育结构相互沟通和衔接的教育体系;鼓励多元化教育投资兴学,鼓励民间办学,并为他们创建良好的制度、金融和法律环境;推动教育发展由粗放式向集约型转变,培养经济发展所需的高素质人才,更好地为中国经济社会转型和产业优化升级提供人力资本支撑;创造优良的科技人才成长环境,在提高人力资本存量的基础上,也要重视优化人力资本结构,尤其是高精尖人力资本的培养;建立和完善人力资本政府规划引导机制,人力资本投资收益——成本调节机制,人力资本市场供求机制,人力资本开发、评价、选拔、任用、配置和激励机制等[20]。

[1]张金昌.国际竞争力评价的理论和方法[M].北京:经济科学出版社,2002:112-116.

[2]YOUNG A.Learning by Doing and the Dynamic Effect of International Trade[R].NBER Working Paper,NO.3577,1991:7-13.

[3]REDDING S.Dynamic Comparative Advantage and the Welfare Effects of Trade[J].Oxford Economic Paper,1999,51(1):15-39.

[4]刘佳.基于自主创新的我国比较优势动态转化路径选择[D].上海:同济大学博士学位论文,2008:26-31.

[5]郭熙保,文礼朋.从技术模仿到自主创新——后发国家的技术成长之路[J].南京大学学报:哲学·人文科学·社会科学版,2008,(1):28-35.

[6]MATSUYAMA K.Agriculture Productivity,Comparative Advantage and Economic Growth[J].Journal of Economic Theory,1992,58(2):317-334.

[7]SACHS J,WARNER A. Fundamental Sources of Longrun Growth[R].American Economic Review,1997:184-188.

[8]STOKEY N L.The Volume and Composition of Trade between Rich and Poor Countries[J].Review of Economics Studies,1991,58(1):63-80.

[9]ПРАВИТЕЛЬСТВОРОССИИ.ПрограммаСоциальноэкономического Развития Российвкой Федерации на Среднесрочнуюперспективу2005-2008годы[EB/OL].[2004-05-07].http://www.gov.ru/aug2004.

[10]生延超.“金砖四国”技术创新模式的比较研究[J].湖南商学院学报,2011,(2):11-17.

[11]周燕.干中学效应、国际分工格局和动态比较优势[J].中国经济问题,2010,(5):18-23.

[12]戚文海.俄罗斯强化人力资本发展的路径选择[J].俄罗斯中亚东欧研究,2011,(3):52-60.

[13]戚文海.从资源型经济走向创新经济:俄罗斯未来经济发展模式的必然选择[J].俄罗斯研究,2008,(6):49-58.

[14]王冬,孔庆峰.开放条件下能实现技术赶超吗?[J].世界经济研究,2012,(2):3-9.

[15]唐琼,王娟.动态比较优势的形成机制与比较优势陷阱规避[J].江汉大学学报,2008,(3):41-45.

[16]万欣荣,黄新飞,程力耘.“干中学”、技术赶超和路径依赖——基于南北贸易扩展模型的解释[J].江西社会科学,2010,(11):77-81.

[17]刘海洋.资源禀赋、干中学效应与经济增长[J].经济经纬,2008,(1):38-39,38.

[18]刘志坚,杨先明.基于进出口贸易互动的我国比较优势动态化发展研究[R].云南大学研究报告,2013:26-27.

[19]张小蒂.“干中学”、企业家人力资本与我国动态比较优势增进[J].浙江大学学报,2009,(7):74-75.

[20]杨先明,陶小龙.人力资本结构优化与我国比较优势动态化[R].云南大学研究报告,2013:15-17.