试论宋初谏诤的修己观

——以《太平御览》的“谏诤”门为例

2014-11-02吴娱

吴娱

(陇东学院文学院,甘肃 庆阳 745000)

哲学·历史

试论宋初谏诤的修己观

——以《太平御览》的“谏诤”门为例

吴娱

(陇东学院文学院,甘肃 庆阳 745000)

《太平御览》的“人事”部,分设有多达7卷的“谏诤”门,主要摘录先秦至五代典籍中有关“谏诤”的言行。“谏诤”门的设置,可看出宋初统治者对“谏诤”的重视和开国时推崇儒教、施行仁政的统治策略。尽管在宋代后来的政治中,受政治模式衰落的影响,谏诤的政治功能日益衰微,然而“谏诤”事例中体现的修己、内省的思想,能发现宋初文臣对统治者提高个人修养的刻意要求,有一定的道德借鉴意义。

《太平御览》;谏诤;内省;修己

《太平御览》是一部百科全书式的类书,由北宋初年翰林学士李昉奉诏主纂。因为该书编于太平兴国年间,所以初名《太平总类》,后来由宋太宗诏改今名,也与北宋初年同时编纂的《册府元龟》、《文苑英华》、《太平广记》合称为“宋四大书”。《太平御览》(以下文中简称《卸览》)共1000卷,分55部555门,内容纂集宏富、包罗万象,充分运用了皇家的藏书和前代的类书,对文献的辑录和保存价值功不可没。《御览》编成之后,首先得到了皇帝的青睐,李焘《续资治通鉴长编》卷24记载:

诏史馆所修《太平总类》,自今日进三卷,朕当亲览。宋琪等言:“穷岁短晷,日阅三卷,恐圣躬疲倦。”上曰:“朕性喜读书,开卷有益,不为劳也。此书千卷,朕欲一年读遍。因思学者读万卷书,亦不为劳耳。”寻改《总类》名曰《御览》。[1]

皇帝的垂青,与此书收集了宏富的资料,有助帝王的治世不无关系。而《御览》“谏诤”门搜罗的资料,更能突出体现这种价值和作用。

在这部大型类书中,“谏诤”属于全书55部之“人事部”的第92门,包括卷451至卷457共7卷内容。各卷的编排以历代谏臣事迹为主线,上至先秦、下至五代。“谏诤”在古代的一些文章总集或文体著作中,有时会被看成一种文体,如《三国志文类》和《文苑英华》的“谏诤”类,吴讷《文章辨体》的“论谏”类等等,都将“谏诤”当作一种文体。而史籍和类书中的“谏诤”,主要记载一些进谏的言论和事迹,以记言记事为主,与具有文学性的谏诤文章不同。然而不论怎样,文章总集、类书、史书中有关“谏诤”的类目,都非常明显地表现了“谏诤”的政治功能。

一

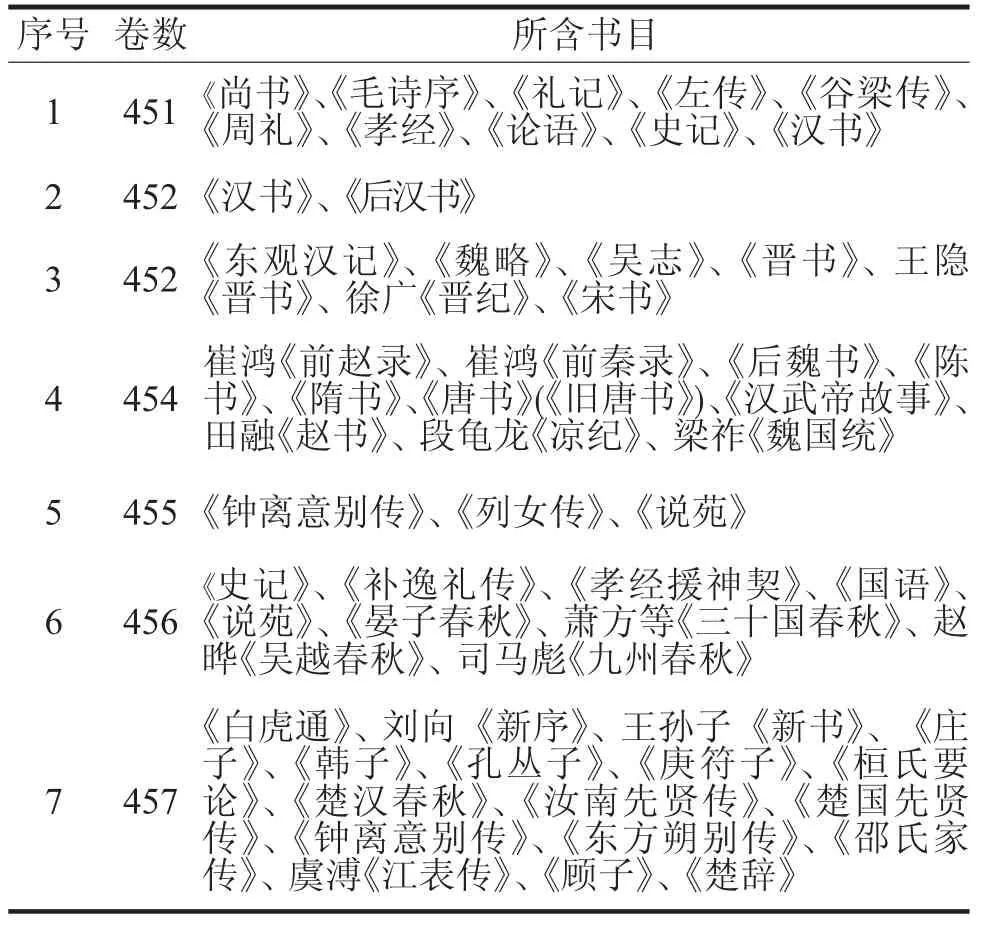

《御览》的“谏诤”门,编者征引的资料比较全面丰富,其中所囊括的书籍,列表如下:[2]

序号卷数 所含书目1 451《尚书》、《毛诗序》、《礼记》、《左传》、《谷梁传》、《周礼》、《孝经》、《论语》、《史记》、《汉书》2 452《汉书》、《后汉书》3 452《东观汉记》、《魏略》、《吴志》、《晋书》、王隐《晋书》、徐广《晋纪》、《宋书》4 454崔鸿《前赵录》、崔鸿《前秦录》、《后魏书》、《陈书》、《隋书》、《唐书》(《旧唐书》)、《汉武帝故事》、田融《赵书》、段龟龙《凉纪》、梁祚《魏国统》5 455《钟离意别传》、《列女传》、《说苑》6 456《史记》、《补逸礼传》、《孝经援神契》、《国语》、《说苑》、《晏子春秋》、萧方等《三十国春秋》、赵晔《吴越春秋》、司马彪《九州春秋》7 457《白虎通》、刘向《新序》、王孙子《新书》、《庄子》、《韩子》、《孔丛子》、《庚符子》、《桓氏要论》、《楚汉春秋》、《汝南先贤传》、《楚国先贤传》、《钟离意别传》、《东方朔别传》、《邵氏家传》、虞溥《江表传》、《顾子》、《楚辞》

作为古代谏议资料的汇编,“谏诤”门选录的资料,虽然涉及到许多儒家的经传和史书,但是在某些典籍中征引的资料,却仅有寥寥一两条。如:

《谷梁传》、《周礼》、《论语》、《孝经》各一条(卷451)

王隐《晋书》(一条)、徐广《晋纪》(一条)(卷453)

《汉武帝故事》(一条)、田融《赵书》(一条)(卷454)

萧方等《三十国春秋》(一条)、赵晔《吴越春秋》(一条)、司马彪《九州春秋》(一条) (卷456)

与这些典籍相比较,摘录资料较多的要数《汉书》、《后汉书》和《说苑》。此外,书中将一些关乎谏诤的著名文学作品,也引录了部分段落置于卷457的文末。如扬雄的《甘泉赋》、何晏的《谏魏齐王表》、崔駰的《与窦宪笺》、阎纂的《理愍怀太子表》、王景兴的《与钟元常书》、祖台之的《与王荆州书》等等。编者对文学作品的辑录,综合了各类文献,显示出类书的特点,收录的范围要比其它史书和文集中有关“谏诤”的门类宽泛。

编者对载录的一些事件也进行了删改和加工。比如所载的《晋灵公不君》一事,与《左传》相比,只叙述了赵盾谏诤的过程,没有记载后来晋灵公派人刺杀赵盾,以及赵盾逃难,晋灵公被人所杀等事态的进一步发展。可是尽管编者对待载录的事件有所取舍,“谏诤”门中也不乏史料重出的问题。如:

秦王苻坚悬珠帘于正殿以朝群臣,宫宇服御,物极珍稀之奇。尚书金部郎裴元略谏曰:“愿陛下遵采椽之不斫,鄙琼室而不居。”坚笑曰:“非卿之忠,朕何由闻过乎!”(萧方等《三十国春秋》,载《御览》卷456)

裴元略仕伪秦苻坚为金部郎中。坚常以珠玑、奇异珍饰,不可胜计,以示朝臣。元略谏曰:“周卑宫室,庆垂八百;始皇穷极,嗣不及孙,此万古所以传载也。愿陛下去之,以延洪祚,庆流万代。”坚曰:“非卿忠,何以闻寡人之过。”悉命去之。(《晋书》,载《御览》卷453)

以上两例虽然出处不同,但记载的事件大体类似。又如:

秦始皇时侯生谏,始皇望见侯生,大怒曰:“老虏不良,诽谤而至。乃敢复谏我?”侯生曰:“陛下奢侈失本,淫佚趋末,人力殚尽尚不知。臣等恐言之无益而自取死也。故逃而不敢言。”(《说苑》,载《御览》卷455)

秦始皇时侯生谏,始皇望见侯生,大怒。侯生曰:“陛下之淫,万万丹朱而千千桀纣,臣恐陛下之千亡曾一不存。”始皇默然久之曰:“汝何不早言?”侯生曰:“陛下之自贤自健,上侮五常,下陵三王,弃素朴、就末伎,陛下徵见久矣。臣等恐言之无益,而自为取死也,故逃而不敢言。”(《说苑》,载《御览》卷456)

这两例内容也基本一致,并且出处相同,只是后者比前者所记稍微详细一些,增加了人物的语言和对话。这种情况的出现,大概是编者只选录相关的材料进行摘录,对一些近似或重出的内容并不进行细究和说明的原因,对材料本身则没有什么影响。

二

在这一门类的开始,著者便援引了《尚书》、《毛诗序》、《礼记》中的有关言论开宗明义,表明了选编者正统的儒学思想。如:

《尚书》云:“木从绳则正,后从谏则圣。”(《御览》卷451)

《毛诗序》曰:“上以风化下,下以风刺上。主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风。”(《御览》卷451)

《礼记》曰:“为人臣之礼不显谏,三谏而不听,则逃之。子之事亲也,三谏而不听,则号泣而随之”。……又曰:“父母有过,下气怡色,柔声以谏。”……又曰:“子曰:‘事君远而谏,则谄也;近而不谏,则尸利也。’”(《御览》卷451)

《御览》以儒家经典作为谏诤的法则,体现了宋初统治者的治国方略。中国古代自君主专制制度建立后,谏诤就作为一种专制制度的补充,维护着整个封建社会的运行。儒家思想非常注重谏诤的政治功用,以“君明臣直”作为理想的政治模式。然而,谏诤行为只是君臣相互信守的一种道德模式,所以当双方失却信守的时候,进谏者也就可以改变态度。对此,《御览》的记载是很详明的。如:

《孝经》曰:“曾子曰:‘敢问子从父之令,可谓孝乎?子曰:‘是何言欤?是何言欤?昔者天子有争臣七人,虽无道不失其天下;诸侯有争臣五人,虽无道不失其国;大夫有争臣三人,虽无道不失其家。士有争友,则身不离于令名;父有争子,则身不陷于不义。’”(《御览》卷451)

《礼记》曰:“为人臣之礼不显谏。三谏而不听,则逃之。子之事亲也,三谏而不听,则号泣而随之。”(《御览》卷451)

这样的内容表明,中国古人谏诤的范畴,并非只限定在君臣之间。儒家很注重和强调为臣者谏诤的行为,但是谏诤的态度,在“事君”和“事亲”方面有很大的不同。对君主的劝谏如果遭到拒绝,劝谏者可以抽身而退、断然离开,《御览》编者对此注曰:“君臣有义则治,不义则离。”[2](卷451)君臣之间如果不能遇合,离开君主并非大逆不道的事。而父母如果不接受劝谏,子女只能“号泣而随之”,血缘上的联系无法斩断,所谓“父子一体,无相离之性,犹火去木而灭”。[2](卷457)这给“谏诤”行为确定了不同的内涵,也让这种道德模式的信守能相对公平。

针对君主的劝谏,许多都与君主日常生活中的纤微小事有关,是臣下对君主不当做法的告诫。如:

公将如棠观鱼,臧僖伯谏曰:“凡物不足以讲大事,其材不足以备器用,则君不举焉。”(《左传》,载《御览》卷451)

齐景公使人养所爱马暴病死。景公怒,令人持刀欲杀养马者。是时晏子侍前,左右执刀而进,晏子止之而问曰:“古者尧舜支解人,从何体始?”公惧,然曰:“从寡人始。”遂止,不支解。公曰:“以属狱。”晏子曰:“请数之,使自知其罪,然后属之狱。”公曰:“可。”晏子数之曰:“尔有罪三,公使汝养马,汝杀之,当死罪一;又杀公之所爱马,当死罪二;使公以一马之故而杀人,百姓闻之,必怨吾君;诸侯闻之,必轻吾国;汝一杀公马,使公怨积于百姓,兵弱于邻国,汝当死罪三。”令以属狱,公喟然,曰:“赦之”。(《晏子春秋》,载《御览》卷456)

文帝幸上林,皇后、慎夫人从其在禁中,常同坐。及坐,郎署袁盎却慎夫人坐,因前说曰:“臣闻今陛下既已立后,慎夫人乃妾,妾主岂可以同坐哉?不见人彘乎?于是上乃悦,慎夫人赐盎金五十斤。(《汉书》,载《御览》卷452)

姚期重于信义,在朝廷忧国爱主,其有不得于心,犯颜谏争。帝尝轻与期门近出,期顿首车前曰:“臣闻古今之戒,变生不意,诚不愿陛下微行数出。”帝为之回舆而还。(《汉书》,载《御览》卷452)

苏威见宫中以银为幔钩,因盛陈节俭之美以谕上。上为之改容,雕饰旧物,悉命除毁。(《隋书》,载《御览》卷454)

《御览》的“谏诤”门所引的文献中,诸如此类表现爱民、防微杜渐、提倡节俭的例子不下数十条,与那些针对国家大事而发,用语激切、辞气充沛的谏诤类文章相比,此种谏诤似乎显得琐碎而平淡许多。但是,儒家思想中“重本”的一面,却由此清晰地表现出来。刘肃《大唐新语》“总论”曰:

理国者以人为本,当厚生以顺天;立身者以学为先,必因文而辅教。纤微之善,罔不备书。百代之后,知斯言之可复也。[3]

要实现理想的政治,治政者就不能忽略百姓的生存实际,忽略纤介之祸的蔓延,忽略自身的人格道德修养,这样才能做到“厚生顺天”,实现仁政。以这些儒家思想中的道德要求作为基准,通过谏诤约束皇帝的行为,实现皇帝个人品格的提升,是中国古代伦理社会的特有表现。如果从他律与自律的关系上认识这一切,这又是一种想要通过他律来完成自律的过程。道德模式的形成中,他律是一项重要的条件,如果能施行有效的他律,才能防患于未然。另外,古代谏诤中蕴含的注重内省的道德观念,即以一定的道德原则、道德规范、道德榜样为标准比照检查自己的方式,仍然值得现代人珍视和守护。

三

北宋初年编写的几大部书,都与治世发生着联系。《御览》的“谏诤”门,同样对北宋初年的政治系统发挥着影响。梁漱溟说:“在中国政治机构里,就有‘讲官’、‘谏官’一类特殊设置,以给他(皇帝)加强其警觉与反省。讲官常以经史上历代兴亡之鉴,告诉他而警戒他;谏官常从眼前事实上提醒他而谏阻他。总之,无非帮助他向里用力”。[4](P174)“向里用力”,即遵循、维护为大众舆论所肯定的模式,改造自身的修养。中国文化的这种特质,使进谏者和被谏者都不能超越中国文化形成的政治型范式的制约。这种范式积极的一面是造就了民族的整体观念和文化认同,国家利益至上等等,消极的一面则表现为严重的服从心态,忽略和抑制人的个性思想等。[5](P55)宋代不但是中国封建历史上经济、文化的盛世,政治也进入到了封建时代的成熟阶段。史传宋太祖在立国之初,就刻碑立誓,要求子孙后代不能违拗遗训:

一云柴氏子孙有罪,不得加刑,纵犯谋逆,止于狱中赐尽,不得市曹刑戮,亦不得连坐支属。一云不得杀士大夫及上书言事人,一云子孙有渝此誓者,天必殛之。[6]

宋太祖的遗训,要求善待柴姓子孙,宽恕上书言事的文人士大夫,这都是遵循、符合儒家以“仁”为核心的道德观的体现。而同时君权至上的观念,又将谏诤者的权利限制在极其有限的空间内。宋太祖开国时所制定的一系列国策,如建立庞大的文官统治体系,削弱罢黜武官的军权等,都是进一步加强中央集权、维护皇帝绝对统治权利的有效措施。所以,大臣们的谏诤言论,在有效控制君主的决策权方面,所起到的作用又是微乎其微的。同时,政治范式中尊卑有序、畏上等奴仆意识,使谏诤者在实施谏诤行为之前,往往要审时度势,寻找适当的时机,进行复杂的思考。典籍中曾经记录着很多谏诤的方法,如:

《大戴礼》(见《后汉书》卷57《李云传论》):讽谏、顺谏、窥谏、指谏、陷谏

《春秋公羊传》庄公二十四年注:讽谏、顺谏、直谏、争谏、慧谏

刘向《说苑·正谏》:正谏、降谏、忠谏、慈谏、讽谏

班固《白虎通·谏净》:讽谏、顺谏、窥谏、指谏、伯谏

《孔子家语·辨政》:诵谏、慧谏、降谏、直谏、讽谏

《唐六典》卷8《门下省·谏议大夫》:讽谏、顺谏、规谏、致谏、直谏

《册府元龟》卷523《谏净部》:直谏、规谏、讽谏、强谏、遗谏[7]

这些多变的方法,从侧面映射出进谏者颇为周旋的心态,为了实现进谏的目的,不得不在语言的表达和行动的安排上煞费苦心。中国古代的谏议制度到了北宋,进一步成熟和发达,有学者却也指出,“北宋文化和政治中存在的致命问题可以说也是中国传统文化和传统政治的致命问题。”[8]因此,北宋统治者虽然非常重视谏诤对政治的辅助作用,在《御览》、《册府元龟》中都收录了很多有关谏诤的事件和文章,但却无法遏制谏诤这种形式在当时的政治中越来越失去活力。可如果抛却政治的层面,《御览》“谏诤”门中体现的道德要求,对今天社会道德模式的建设,借鉴意义依然是存在的。

[1](宋)李 焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[2](宋)李 昉等.太平御览[M].北京:中华书局,2006.

[3](唐)刘 肃.大唐新语[M].北京:中华书局,2004.

[4]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:世纪出版集团,2005.

[5]张岱年.中国文化史[M].北京:北京师范大学出版社,2004.

[6](宋)陆 游.避暑漫抄[M].北京:中华书局,1985.

[7]孔繁敏.论中国古代谏诤的几个问题[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1994(05):84-89.

[8]贾海涛.北宋政治的得失与“儒术治国”的尴尬[J].史学月刊,1998(02):2-8.

From the"Advice"Department of"Taiping Yulan"to Perspect the Moral Criticism at the Beginning of Song Dynasty

WU Yu

(Department of Chinese Language and Literature,Longdong College,Qingyang Gansu,745000)

The"advice"department of"Taiping Yulan"constitute as many as seven volumes.From the pre-qin dynasty to the five dynasties,"advice"had been the ruler's emphasis on the words and deeds.It had shown the rule of Confucianism,the implementation of benevolent governance strategy.While in the Song dynasty's political situarion,"advice"affected by the decline of political.However,the inner thought about“jianzheng”reflects the self-cultivation and reflection.All of that have certain moral significance for the officials'constraints on rulers.

"Taiping Yulan";Jianzheng;reflection;self-cultivation

K244

A

1674-0882(2014)04-0030-04

2014-05-05

吴 娱(1976-),女,甘肃庆阳人,硕士,讲师,研究方向:古代文学和文献。

〔责任编辑 马志强〕