皖江城市带投资环境的因子分析及对策建议

2014-10-18梁榜

梁 榜

(安徽财经大学金融学院,安徽 蚌埠233030)

一、引言

投资环境是指影响投资者在进行投资时所面临的各种条件和因素的总称。投资环境的优劣成为影响投资者投资决策的关键因素,同时也是受资者吸收外部资金以促进当地经济发展的决定性因素。自我国成功举办投资环境国际学术研讨会以来,国内许多学者结合国情,运用不同的方法对我国区域投资环境进行了评估,并不断改进和创新分析方法,建立了不同的投资环境分析指标体系。吴玉鸣(2002)在研究中国区域投资环境指标时指出,我国区域投资环境评估指标系统的主要缺陷和不足在于选择的指标太少,难以建立科学的评价指标系统,且评价方法也比较单一,最后他构建出更加完善的区域投资环境指标系统。[3]曹崇延、任杰(2013)通过因子分析和聚类分析法对皖江城市带的9个主要城市的投资环境进行评价,并对所划分的三类城市提出了对策建议。[4]赵玉珍、蔡华(2003)采用因子分析法,选取居住与生态环境、基础设施环境、科技环境、市场环境、经济环境、居民生活水平等8大类指标,对我国31个省级区域的投资环境进行评价,并提出相关政策建议。[5]田照军、马丽娜(2011)等讨论研究了关于如何建立科学的投资环境分析指标体系以及所要遵循的原则和方法。[6]徐岚(2010)从产业转移的内涵及其动因入手,在对安徽皖江城市带产业转移的背景、特征及产业转移的比较优势和转移过程中存在的问题进行分析后,提出了推进皖江城市带承接产业转移的对策建议。[7]

目前,我国区域经济格局正发生深刻变化,为促进中西部地区更好地承接东部地区产业转移,减少一系列不利因素对区域经济发展造成的影响,国务院于2010年1月12日正式出台《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。[1]皖江城市带承接产业转移示范区是国家发展战略之一,简称“皖江城市带”,同时也是目前为止全国唯一以产业转移为主题的区域发展规划。[2]皖江城市带是中西部地区崛起的重要发展战略之一,也是泛长三角地区不可缺少的组成部分,在承接中西部产业转移中发挥着极其重要的作用。因此,对皖江城市带的投资环境进行分析具有重要的现实意义。本文在综合考虑投资环境各评价指标之间的关联性和协调性的基础上,根据构建原则,筛选出5个一级指标和32个二级指标,构建了较为完善的城市投资环境评价指标体系,并利用因子分析法使分析结果更加客观。

二、皖江城市带投资环境评价指标系统

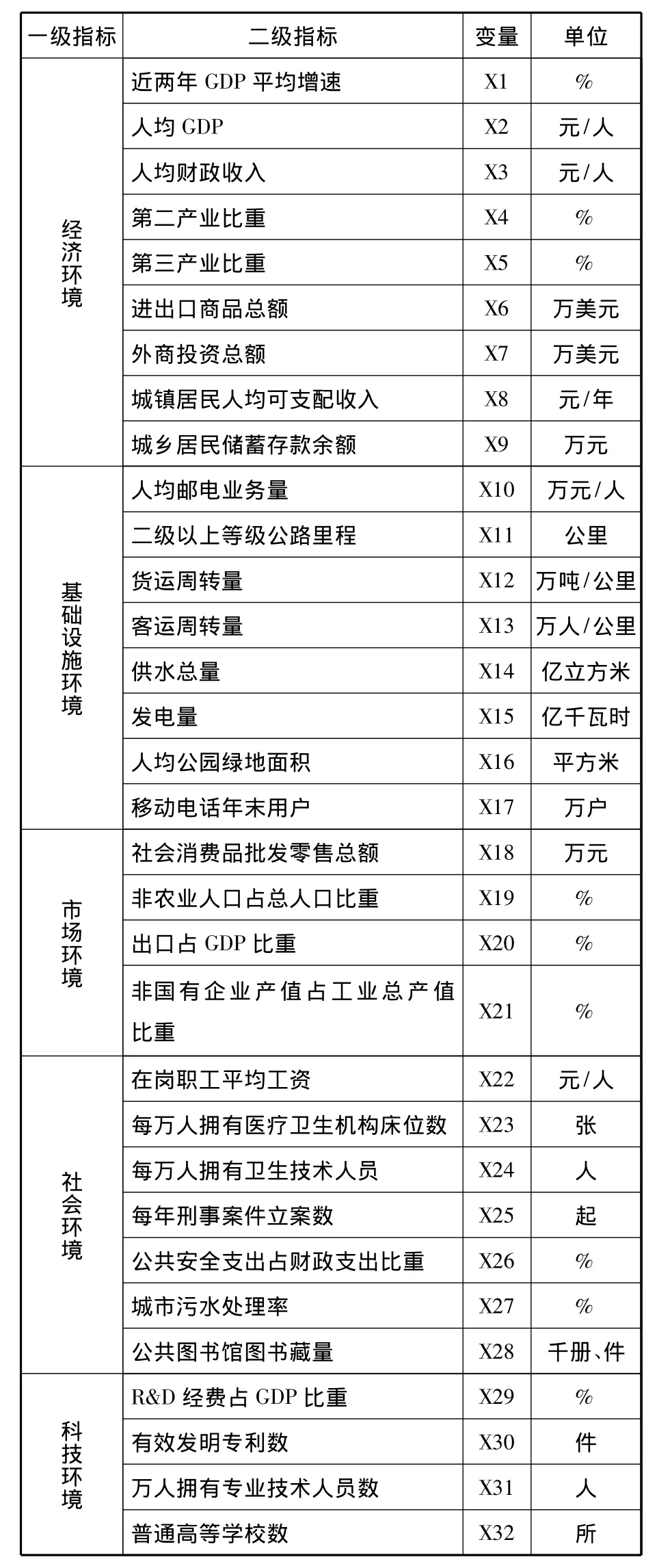

投资环境评价指标系统是一个复杂的、多层次的动态综合系统。虽然国内相关研究已取得了可喜的成果,但仍存在许多不足:其一是选择的指标太少,不具有代表性,没有综合考虑投资环境各方的影响因素;其二是所选的指标大多是总量指标,没有消除数量和规模影响。为了能更加科学、系统、全面、客观地反映皖江城市带各城市的投资环境,本文在总结现有研究成果不足的基础上,依据科学性、系统性、时效性、可操作性和可比性相结合的原则,将皖江城市带投资环境分成经济环境、基础设施环境、市场环境、科技环境和社会环境5个方面及32个具体评价指标的指标体系。如表1所示。

表1 皖江城市带投资环境评价指标体系

三、因子分析法简介

因子分析属于多元统计方法,该方法首次被应用于20世纪初Charles Spearman和Karl Pearson等人所进行的智力测验统计分析中,方法运用的关键是利用降维思想选择最少因子来反映原有变量的绝大部分信息。它的基本思想是将观测变量相关性大的分在同一类中,而相关性低的变量则归于不同类,这样每一类变量事实上就代表一个基本结构,即公共因子。因子分析的数学模型:X=AF+E,其中E为残差向量。

因子分析法的主要步骤如下:

1.同向化处理各类数据,将指标变量在量纲和数量级的不同消除。

2.求标准化数据的相关矩阵。

3.在步骤二的基础上,求出其特征值和特征向量。

4.计算方差贡献率和累计方差贡献率。

5.选择因子:假设在总方差的分解中共有n个因子,若其中前m个因子的因子方差贡献率之和超过80%,则可以选取前m个因子做公共因子。

6.用因子得分系数乘以标准化后的数据即为因子得分。

7.计算综合得分,进行排序。通常在因子分析综合得分计算中选择Wi/ΣWi作为权重,计算因子综合得分。即:

F=(W1F1+W2F2+W3F3+…WmFm)/(w1+w2+w3+…Wm)。

因子分析法与其他投资环境评价方法相比优势主要表现在以下几个方面:

1.通过相关系数矩阵分析,发现指标间是否存在信息重叠现象,并可以采用因子分析法避免信息重叠给评价造成的不良影响。

2.将每个指标进行标准化处理,增强指标之间的可比性。通过进一步观察因素的评价值,与评价基准进行比较分析,观测综合情况的好坏,最后提出可行性建议等。

3.因子分析法通常会选择合适的权重来计算因子综合得分,以确保评价结果的客观性和准确性。

4.采用系数相关性检测方法确保该项研究适合采用因子分析法,进而保证整个投资环境评价研究更加合理。

四、皖江城市带城市投资环境因子分析

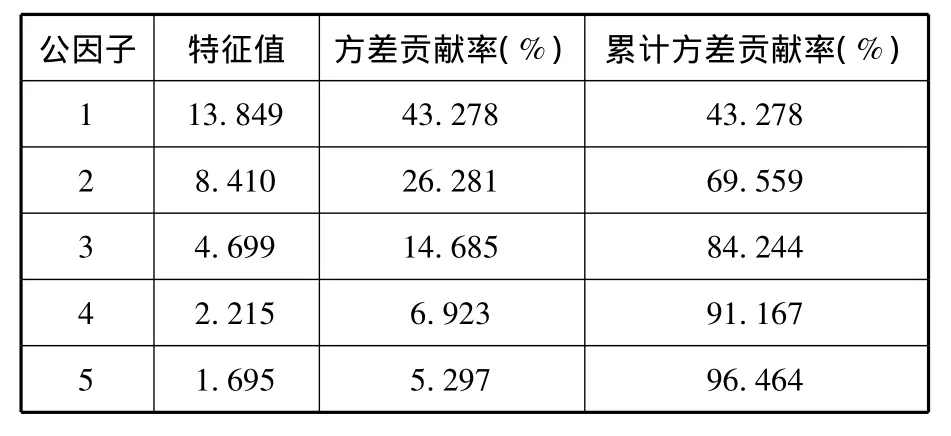

本文运用经济分析软件SPSS对所选指标数据进行因子分析,在特征值大于1的原则下,选取5个公共因子,其累计方差贡献率高达96.464%。因此可以用这5个因子来概括原始数据,即采用前5个主成分对皖江城市带投资环境进行分析和评价非常合适。如表2所示。

表2 公因子累计贡献率

为了更清楚地观察样本,本文采用方差最大化正交矩阵对因子进行旋转,得到因子旋转的载荷矩阵,而因子载荷值的大小表明公有因子和原有变量之间的关联程度。因子载荷值越大,则说明该因子包含指标的信息量越大。如表3所示。

表3 因子旋转后的载荷矩阵

从表3可以看出:

公因子1:该因子在进出口商品总额、外商投资总额、出口总额占GDP比重、城乡居民储蓄存款余额、货运周转量、客运周转量、移动电话年末用户数、社会消费品批发零售总额等14个指标变量上的载荷量较大,主要反映的是各城市的经济环境、基础设施建设和市场发展状况,其方差贡献率最大,为43.278%。

公因子2:该因子在人均GDP、人均财政收入、第二产业比重、人均邮电业务量、二级以上等级公路里程、非农业人口所占比重、每万人拥有医疗卫生机构床位数、每万人拥有卫生技术人员、R&D经费占GDP比重、普通高等学校数上载荷值大于0.637,其方差贡献率为26.281%,反映的是城市的经济实力、交通设施建设、科学技术水平以及医疗服务情况。

公因子3:该因子在城镇居民人均可支配收入、近两年GDP平均增速、非国有企业产值占工业总产值比重4个指标上有较大的载荷系数,其方差贡献率为14.685%,反映的是城市未来经济的发展潜力以及产业结构。

公因子4:该因子与人均公共绿地面积和公共安全支出占财政支出比重有较大相关性,主要反映的是城市的环境状况和治安状况。

公因子5:该因子与在岗职工平均工资、城市污水处理率相关性较大,反映的是城市居民的生活水平和环境保护力度。

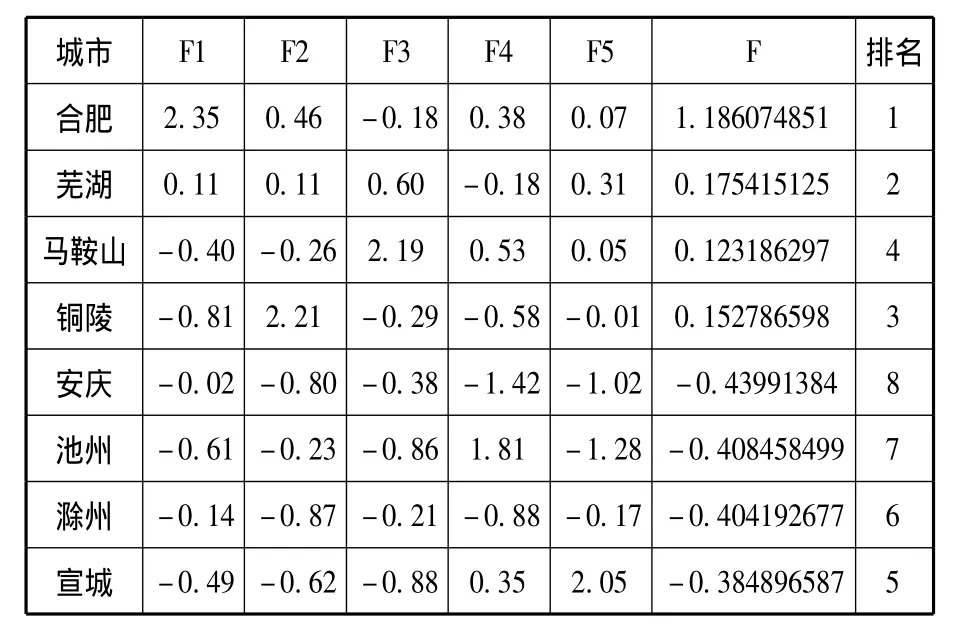

选择合适的5个公因子后,用回归估计法计算因子得分,可进一步计算得到皖江城市带各城市的综合得分F,最后比较得分得到如下表4的投资环境得分排名表。

即

Fi=(F1*43.278%+F2*26.281%+F3*14.685%+F4*6.923%+F5*5.297%)/96.464%

表4 皖江城市带各城市投资环境综合得分情况及排名

结论分析及评价:

根据表4各城市投资环境综合得分情况,8个城市的投资环境排序依次为:合肥、芜湖、铜陵、马鞍山、宣城、滁州、池州、安庆。投资环境综合得分为正的城市有4个,且其中综合得分大于1的只有合肥,得分在0~1之间的有3个,而其他4个城市的综合得分均为负值,其中池州、滁州和安庆得分比较相近。这说明皖江城市带各城市的整体投资环境有待提高,发展不均衡问题尤其突出。根据得分情况可将其分为三个层次:

1.合肥。合肥投资环境有4个公因子得分为正,因子综合得分最高,在皖江城市带各城市中投资环境最优。作为省会城市和皖江城市带产业转移中的“领头羊”,合肥在经济环境、基础设施以及政策等方面具有得天独厚的优势。具体表现在经济高速发展、交通便利、基础设施完备、对外开放程度、社会服务以及文化水平均高于其他城市。在教育、科技方面,合肥拥有59所高等院校以及众多的科研院所,科研和科技创新能力非常强。但合肥也有其劣势,相比其他发达城市经济总量仍偏低,城市规模限制了其发展。此外,合肥作为皖江城市带核心城市的带头作用没有得到充分发挥。

2.芜湖、铜陵、马鞍山。尽管这3个城市因子综合得分均大于1,但仍处于较低水平,投资环境一般。尤其是铜陵有4个公因子得分为负,说明铜陵在很多方面还有待提高。芜湖最近几年发展较快,各方面发展比较平衡,但因起步晚,总体水平不高。铜陵、马鞍山矿产资源丰富,有利于吸引外资,但产业结构失衡,教育水平和城市环境建设还需进一步改善。

3.宣城、滁州、池州、安庆。这4个城市的投资环境得分均小于零,说明其投资环境比较差,在经济实力、基础配套设施建设、社会服务及科技创新能力等方面明显不足。

五、对策建议

安徽皖江城市带在承接东部地区产业转移的过程中仍存在对外开放程度较低,思想观念落后;存在行政壁垒及地方保护主义思想;高端人才短缺,自主创新能力不足;产业配套能力弱,产业集群效应不明显。结合以上问题以及因子分析结果,下文提出以下对策建议:

第一,加大政策扶持力度,为承接产业转移创造良好环境。“皖江城市带”建设才刚刚起步,规模较小,各方面还不够成熟,缺乏经验,加上安徽省整体经济水平仍较低,与国内其他产业群相比仍处于劣势,所以各级政府应加大政策扶持力度,积极出台资金、税收等方面优惠政策,引导产业转移方向,鼓励节能环保型产业转移,限制“两高一资”项目,加快承接产业转移步伐。

第二,加强基础设施建设,为承接产业转移提供坚实保障。基础设施建设是承接产业转移最重要的环节,皖江城市带应对能源、交通、水利、信息等基础设施建设进行统一规划,构建综合性的现代交通体系,早日实现与长三角发达地区的完美对接;安徽省应提高资源利用率,充分发挥资源大省优势;增强灾情应急防控能力,为皖江城市带发展提供坚实保障;推进信息化共享基地建设,利用高新技术提高信息化水平,促进区域信息一体化发展。

第三,优化产业结构,发展循环经济。合理的产业结构有利于促进区域经济健康、稳定、快速发展。通过对皖江城市带的产业结构进行分析,皖江城市带各地区之间产业结构差距较大,主导产业的带动力不强,产业层次较低。因此,皖江城市带必须进一步优化产业结构,提高产业竞争力。一方面应充分发挥合肥和芜湖的中心城市辐射带动作用,拉动周边城市经济发展。同时要优化资源配置,协助马鞍山等资源型城市向综合型城市转变。另一方面,充分发挥第二产业优势,发展龙头产业,形成工业一体化发展模式。

第四,注重人才培养,提高自主创新能力。城市的经济发展离不开创新型人才和先进技术支撑。皖江城市带在承接产业转移的过程中,一方面要大力发展教育和科技事业,培养出具有高新技术的高端人才。另一方面要重点引进高新技术项目,鼓励企业增强自主创新能力,建设创新型城市。

第五,提高对外开放水平,推进区域经济协调发展。皖江城市带应进一步加强与泛长三角洲区域合作,充分发挥产业转移示范区的带头作用,深入实施中部崛起战略,促进区域经济协调发展。首先,积极吸引外部企业投资,为皖江城市带优势产业注入新鲜血液。其次,科学承接产业转移,引导生产要素合理流动与资源优化配置,充分发挥中部地区比较优势,壮大产业规模,形成产业集群效应。再次,加快皖江城市带经济发展步伐,推动产业结构升级,提高发展质量和核心竞争力,更深层次地辐射和带动中西部地区发展。优化资源配置,优化区域经济布局,形成东中西部地区优势互补、良性互动、相互促进、协同发展的新局面。

[1] 张臻.皖江城市带承接产业转移示范区对河南的影响[J] .河南商业高等专科学校学报,2010,23(2):52-53.

[2] 盛宝柱,汪源浩,曹玉萍.皖低碳城市带发展模式构想[J] .民营科技,2011(9):205-206.

[3] 吴玉鸣.中国区域投资环境评估指标系统的构建及综合评价方法[J] .南都学坛,2002,22(2):109-113.

[4] 曹崇延,任杰.基于因子分析的皖江城市带城市投资环境评价与分析[J] .电子科技大学学报,2013,15(3):31-36.

[5] 赵玉珍,蔡华.我国各区域的投资环境因子分析及政策建议[J] .西安石油学院学报,2003,12(3):21-26.

[6] 田照军,马丽娜,王磊,尹静.论城市区域投资环境评估指标体系构建[J] .辽宁经济管理技术学院学报,2011(2):10-11.

[7] 徐岚.安徽皖江城市带产业转移存在的主要问题及对策[J] .黑龙江对外经贸,2010(12):57-59.

[8] 安徽省统计局.安徽统计年鉴[Z] .北京:中国统计出版社,2013.