从社区卫生服务实践谈对经络的认识

2014-10-15高军平郑建国陈淑萍张仁祥雷秉海

高军平 郑建国 陈淑萍 张仁祥 雷秉海

1 宁夏固原市开发区社区卫生服务站 756000; 2 宁夏固原市精神卫生中心; 3 宁夏固原市城市社区卫生服务管理中心

经络学说是我国劳动人民在长期和疾病作斗争的实践中总结出来的,它是祖国医学理论的重要组成部分,有一定的客观依据和临床使用价值。“经络综合疗法”就是在祖国医学经络学说和针灸学的基础上发展起来的一种中西医结合的新疗法。多年来,笔者在运用经络综合疗法诊治疾病中,对祖国医学中的经络学说进行了探讨,治疗了近百种疾病,达几千人次,收到了较好的效果。这里谈谈笔者的粗浅体会和认识。

1 从整体论观点来认识经络

经络学说是从整体论观点出发,探求人体的生理功能活动和病理变化,通过对临床实践中来的感性认识进行概括和推理,作出反映某些客观规律的认识。医者们在长期的针治临床实践中,发现人体内存在一种经络功能,并指出它既是运行气血,营养全身,维持人体生命活动的重要渠道[1];又是一种沟通表里内外联系的传导途径。

1.1 从形态上来看,《内经》描述经络分为“经脉”和“络脉”两大类。经脉是主干,共有十二条,其所处部位“深而不见”,此外还有十二经别和奇经八脉,都属于经脉的范畴;络脉是十二经脉的支干,“浮而常见”,比络脉更小的有孙络(也称“浮络”或“血络”),它们像罗网一样遍布全身。同时,十二经脉和体内各脏腑分别相连属,并与体表的经筋、皮部相贯通。其中六条经脉分布在上肢,与头部、胸部相联系;另外六条分布在下肢,也连结着躯干与头部。这样,经络便把人体各部位器官与组织有机地联系在一起,构成为统一的整体。可见,古人所描述的经络是有物质基础的。经络与神经系统是有密切的关系,但不能等同于神经系统。

1.2 从功能上看,它既是一个循环调节系统,同时,又是一个具有传导性能的联络网。而且它还有反应病变、抗御病邪等特殊作用,这都是临床实践所证明了的。所以说,经络不是什么古人“虚构”的东西,它在一定程度上反映了对人体某些生理与病理现象的规律性的认识,对于中医各科临床治疗有着指导的意义。

1.3 从《内经》记载看,人体内的气血在经脉里循环输注流动,主要表现为各经相互衔接而成上下纵行的形式走向。《灵枢·经脉》篇有详细的描述,在《逆顺肥瘦》篇里也作了简明的概括。它指出:“手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹”。古人对这种经脉纵行走向的描述,主要是建立在临床实践中对针刺感觉传导路线的认识上。此外,值得注意的是,经脉的联系,还有交错形式和分段形式两种。交错表现为经脉之间错综复杂的联络交会。例如常脉与奇经的交会,十二经别的走行,十五络及无数络脉、孙络脉的联系,还有各经交会穴之间的特殊路径等等;分段反映在经络学说中的“气衡”说,即所谓“胸气有衡、腹气有街、头气有街、胫气有街”(《灵枢·卫气》),“四街者,气之径路也”(《灵枢·动输》)。《内经》描述了人体内存在这四条“经气”的径路,它们分别与头部、胸部、腹部和下肢沟通联系着。这种属于分段式的联系路径,和现代生理学的神经节段性分布有相似之处。以上三种循行路线(纵行、交错、分段)都是相互配合、不可分割的,从而构成为完整的经络体系。这个体系表明了人体内各部分是按一定规律发生联系的。为此,笔者结合临床实践给予深入细致的研究,以挖掘其精华,进一步丰富和加深笔者对人体生理功能的认识。

2 从针感传导来认识经络

2.1 祖国医学记载,经络在人体有它一定的循行路线。在临床实践中以针感的传导路线,对几百个病例的数百条经脉进行了观察,结果针感的传导路线与祖国医学记载的基本相符。例如:用当归液在足阳明胃经的足三里穴注射,随着药液的注入,其针感循经下行到足第二趾外侧缘;循经上行顺着腿前面,经腹股沟传到上腹部,继而到口唇部、颧骨,过眼外眦,上达头维穴止;其他经的针感也基本按照其本经循行路线传导。其中引人注意的是有23例患者,在治疗过程中,身上十四经针感循行路线大部出现,属于经络敏感人。从针感传导路线记录来看,手三阴、足三明经的针感传导大部分由手、足上达胸中面止;手三阳、足三阳经的针感,大部分由手、足上达头面。这些,与前人记载的十二经循行部位基本相符。另外,每经双侧的针感路线左右对称。第一次注射所出现的针感路线与第二次、第三次或多次注射时出现的针感路线是相同的。笔者认为,针感是沿着经络的路线传导,而不是沿着神经干的走向传导,经络是有它自己的循行路线和特殊的传导性的[2]。

2.2 通过临床观察,在针感传导时,患者的感觉是不相同的。一般是以酸、麻、胀、热的感觉呈一条线向远端放射,但他们的传导速度很不一致。一般按经络循行路线传导者,其速度非常缓慢。如:给肝炎患者高某足三里穴位注射维生素B1时,其针感传到不容穴,距离71cm,用了35s;又如给动脉硬化性心脏病患者王某每次注射背部膀胱经穴位后,感觉有一种似蠕动式针感沿着膀胱经循行路线传导;还有的患者,当药液由穴位注入时,其针感沿着经脉循行路线传导,而当药液注入停止时,则其针感传导就停止。在临床上,注射药液时患者出现针感后,没给患者任何暗示(患者也没有经络知识),只让患者用手划出针感路线部位并诉说自己的感觉,这虽然是主观感觉,但笔者认为这是客观存在的,是可靠的。

2.3 针感不按经络循行路线传导,而按神经路线传导的,则其速度非常快。如:针刺坐骨神经所通过的下环跳部位,或针刺内脏神经传人中枢节段的背俞穴时,往往产生触电样感觉,迅速沿神经路线传导。通过以上针感传导的临床观察,笔者认为经络与神经是有区别的,但二者又有统一之处,经络和神经也有密切的联系。

2.4 针感传导路线不同,感觉也不相同。如有的患者针刺部位温度增高,颜色潮红,汗毛直立;有的患者描述针感似线状、带状或蠕动式的;还有的似气流、水流的感觉,这些现象也值得进一步研究。

2.5 在对针感的观察中,针感传导越明显的,疗效越显著。例如在治疗中有十四经针感循行路线大部出现的23名患者中,其病程除1例急性肝炎外,平均每例治疗十几次,使多年痼疾获得痊愈或有显著好转,且对痊愈者1年以后随访观察效果巩固。

3 从阳性穴位的诊断意义来认识经络

在固原市中医院中医专家的启发和帮助下,笔者还观察到有异常反应的穴位。例如在穴位上触到形态、大小、软硬不同的反应物和压痛点,把这些穴位叫做阳性穴位。为了观察阳性穴位出现的规律或特异性,及其在诊断上的意义,笔者检查了健康人(全市乡镇卫生院拟招聘技术人员)和大量住院患者的穴位,结果发现:脏腑、经络、穴位之间是有着特殊联系的。阳性穴位是经络脏腑病变的反应[3]。同时,也说明机体是一个不可分割的统一整体,某一脏腑有病,可以影响其他脏腑,所以在受影响的脏腑所属的经络穴位上,也出现阳性反应。因而阳性穴位出现的特异性是相对的,而不是绝对的。为什么内脏有病就在该脏腑所属的经脉穴位上出现阳性反应呢?祖国医学认为,经络是运行气血,维持机体统一,并与外界环境相适应的通路。因此,脏腑有病可按一定的规律转化,又能通过气血的施动表现于经络的失常。《内经》记载:“夫十二经脉者,内属于腑脏,外联千肢节”,说明了经络与脏腑的关系。《内经》又记载:“肺心有邪,其气流于两肘;肝有邪,其气流于两腋;脾有邪,其气流于两脾;肾有邪,其气流于两腘”。更进一步说明脏腑的病变可表现在特定的肢体部位的经络穴位上。

3.1 在健康人身上出现的阳性穴位较少,而在患者身上出现的阳性穴位则较多,这表明阳性穴位和一种病态在人体上的反应有着较为密切的关系(见表1)。

表1 健康人和病人阳性穴位比较(n=100)

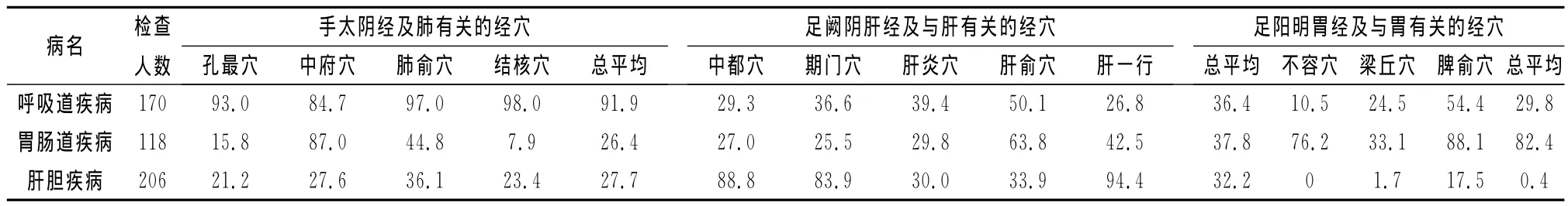

3.2 阳性穴位多出现在有病脏器所属的经络和与该脏有关的穴位上。如肺病患者的阳性穴位多出现在肺经和与肺经有关的穴位上,其他经则少见(见表2)。

表2 阳性穴位在有病脏腑所属经络有关穴位上所占的比例统计比较(%)

3.3 同一病种的不同病情,其阳性穴位可以出现在同一部位。但其反应物的软硬、形状大小都不一样。如胃、十二指肠溃疡病和一般功能性消化不良的阳性穴位,虽然都出现在脾经、胃经的穴位上,但前者比后者压痛要重,反应物要大,质要硬。在临床实践中,笔者对经络穴位反应物与压痛点的关系进行了观察,在405个有反应物的经穴中,有80.2%穴位上出现了压痛。在触诊时还体会到,当触到反应物时压痛更为明显。这一事实证明,压痛与反应物是有密切关系的。因而认为反应物可能是压痛点皮下组织的一种病态变化现象(见表3)。阳性穴位的出现,有些内脏有病反应在同名的背俞上,如肝有病反应在肝俞、胆有病反应在胆俞等。这可能与该内脏神经的传入中抠的节段相近有关。但是有的病变反应在体表经络穴位,用现代医学的神经解割生理学知识,还难以解释。例如胆囊炎阳性反应穴出现在胆经小腿外侧的外丘,肺结核出现在肺经前臂的孔最。阳性穴位的反应物,只是笔者在临床实践中感觉到的东西,属于感性知识的范畴,至于它的实质是什么,还有待于今后共同讨论研究。

表3 经穴上的阳性反应物与压痛统计

4 从临床治疗上来认识经络

4.1 在对经络循行路线和经络与脏腑的关系有了初步认识以后,又对经络穴位有无实用价值及其特异性进行了探讨。在临床治疗中,笔者观察到很多神经衰弱、神经炎、肝炎、坐骨神经痛等患者,曾用大量维生素B1、维生素B12肌肉注射收效不好或无效;而仍用维生素B1、维生素B12改为小量的经穴注射却收到了较满意的效果。如例严重的周围性神经炎患者,卧床不能动,曾在某医院住院,每日肌注维生素B1、维生素B12各6支,口服维生素B16片,治疗1个月无效;后在我社区卫生服务站治疗,经用维生素B1100mg、维生素B12100μg经穴注射,1次/d,10d后能翻身,2个月后能扶拐走路,痊愈3年后追访没有复发。又如一严重神经衰弱患者,有失眼、全身疼痛、肠鸣、呕吐、肌肉跳动等症状,曾肌肉注射维生素B1、维生素B12半年之久无效,而改用经穴注射治疗11次症状全部消失,疾病痊愈。

4.2 在多年的治疗中,笔者还根据祖国医学“心主神明”的理论(即脑有主持人体精神思维、意识活动的功能),以心俞(心的俞穴)、厥阴俞(与心有密切关系的心包的俞穴)及心包经的郄门穴为主,治疗756例神经衰弱患者,有效率达93%。其中有不少是用其他方法久治不愈的顽固病例,也获得了痊愈(痊愈率达56.6%)。同样用这一理论为指导治疗56例精神分裂症也获得了良好的效果。根据“肾开窍于耳”、“肝开窍于目”、“心开窍于舌”的理论,以肾俞穴为主治疗美尼尔氏综合征,以肝俞或与肝相表里的胆经上的光明穴为主治疗眼病,以心俞为主治疗舌的疾患都收到了较好的疗效。因此,笔者体会到,经络穴位是有治疗作用的,而且按照经络学说原理治疗疾病就能收到较好的教果;反之,则效果不好。

[1]王庆其.内经选读〔M〕.北京:中国中医药出版社,2000:190.

[2]杨仓良,李化义,薛万贵,等.现代中医内科学临床疗效评价与进展〔M〕.陕西:科学技术出版社,1996:288.

[3]郭恩吉.中国针灸内科治疗学〔M〕.赤峰:内蒙古科学技术出版社,2000:13-19.