伊拉克艾哈代布油田白垩系生物碎屑灰岩储集层特征及主控因素

2014-10-11韩海英穆龙新赵丽敏苏海洋

韩海英,穆龙新,郭 睿,赵丽敏,苏海洋

(中国石油勘探开发研究院中东研究所)

艾哈代布(Ahdeb)油田是伊拉克中南部的重要石油生产区,纵向上具有多个含油层系。勘探表明该地区在白垩系发育了厚度较大的生物碎屑灰岩储集层[1],勘探开发潜力大。碳酸盐岩储集层成因机理及主控因素一直被国内外学者所重视,现普遍认为碳酸盐岩储集层的发育演化主要受沉积、成岩和构造三大地质因素的综合控制[2]。伊拉克白垩系储层,如东南部的赛诺曼阶Mishrif组的礁滩相储层、南部的土仑阶Khasib组的白垩质灰岩储层及东北部的阿尔布阶Mauddud组的白云岩和裂缝孔洞型储层等,前人已对它们进行了沉积和储层特征的研究[3-9],认为有利的沉积相带及多样化的成岩改造作用对储层的形成起重要作用。但对艾哈代布油田白垩系孔隙型生物碎屑灰岩储集层尚未进行研究,储集层的特征及主控因素尚不清楚,严重制约了该地区勘探和开发的进程。本文在对艾哈代布油田3口取心井岩心观察和薄片分析、扫描电镜、物性分析和压汞分析的基础上,分析该油田生物碎屑灰岩的储集层特征,探讨储集层形成的主控因素,旨在为油田下步勘探开发的部署提供参考依据。

1 地质概况

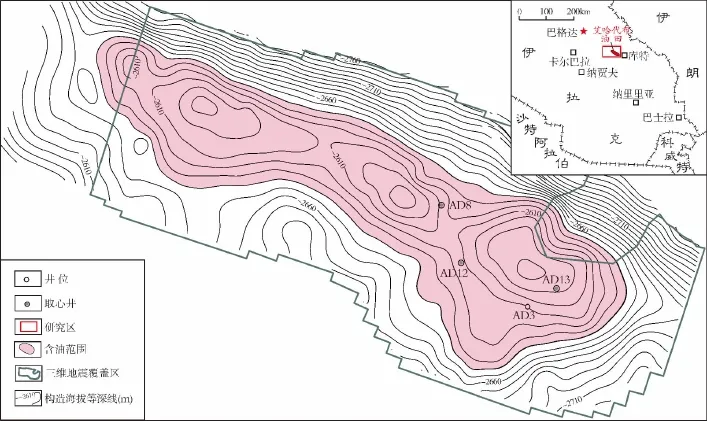

艾哈代布油田位于伊拉克中南部的瓦西特省内,距离西北方的巴格达约180 km,油田面积约150 km2(图1)。该油田处于北西—南东走向的窄条状低幅度背斜构造之上,在构造区划上处于波斯湾盆地北部美索不达米亚带。二叠纪末期,在早阿尔卑斯构造运动的影响下,美索不达米亚带发生沉降,随后研究区经历了侏罗纪末期的隆升阶段、中白垩世阿普特期的地貌剥蚀夷平阶段、晚白垩世土仑期的构造活化阶段和古近纪渐新世—新近纪上新世的前陆盆地演化阶段,形成现今的构造形态[1,10-11]。 美索不达米亚带在白垩纪的大部分时间内继承了侏罗纪的沉积格架,以浅海碳酸盐岩沉积为主。

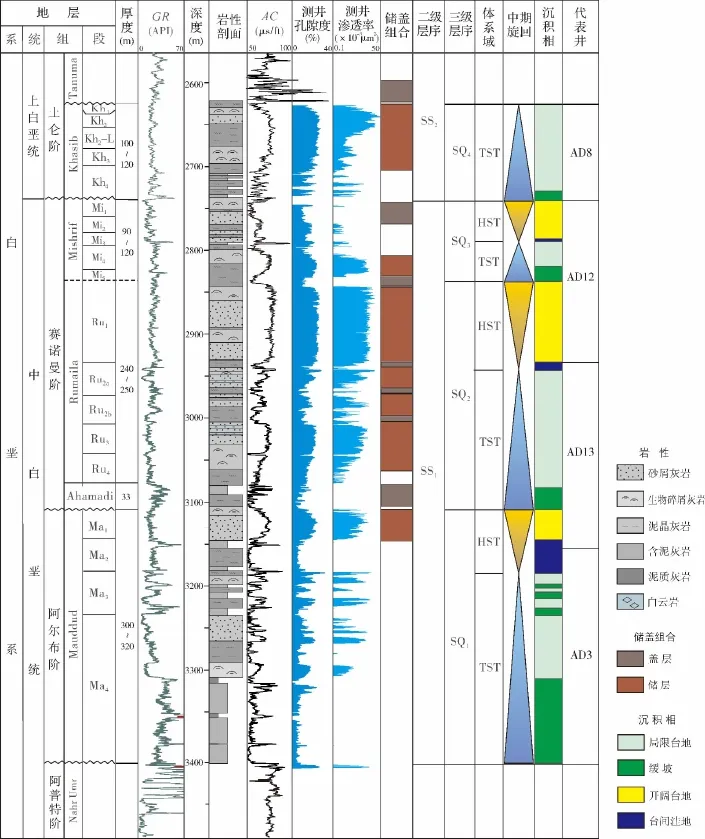

根据不整合面及区域暴露面,研究区目的层可以划分出两个二级层序(SS1和 SS2)[12],再按岩性、电性、古生物及沉积旋回,可将研究区中—上白垩统阿尔布阶—土仑阶划分为四个三级层序(图2)。研究区在三级层序的控制之下,发育了多期碳酸盐岩缓坡、局限台地、台间洼地、开阔台地等沉积相的垂向组合序列,台地内发育有台内滩亚相。研究区内无断层发育,自上而下发育7套储盖组合,烃源岩主要为下白垩统最下层的贝利阿斯阶Sulaiy组页岩。储集层钻厚约780m,主要分布在SQ1—SQ4四个层序中。储集层岩性以生物碎屑灰岩、绿藻灰岩、砂屑灰岩、泥晶灰岩和有孔虫灰岩为主,另见少量的白云质灰岩和抱球虫灰岩。储集层以孔隙型储层为主,可见少量的裂缝及溶洞。

图1 艾哈代布油田地理位置及艾哈代布构造(上白垩统Khasib组顶界)图

2 储集层特征

2.1 储集层岩性

对艾哈代布油田3口取心井 (AD8、AD12和AD13井)合计235m岩心段的观察及339块岩心样品的薄片统计分析表明,储层以颗粒灰岩类为主,其次为泥晶灰岩。颗粒灰岩类包括亮晶颗粒灰岩、微亮晶颗粒灰岩和泥晶颗粒灰岩,其骨屑颗粒包括有孔虫、绿藻、圆笠虫、双壳类、棘皮类、厚壳蛤等,非骨屑颗粒包括似球粒、砂屑及少量砾屑。在镜下观察到的灰泥大多数是微泥晶,但在孔隙度高的灰岩中灰泥容易发生新生变形而变为微亮晶,形成微亮晶灰岩,发育较多的晶间孔和晶间溶孔。胶结物为亮晶方解石、微亮晶方解石和白云石。亮晶颗粒灰岩的颗粒间常见等厚环边的方解石世代胶结;微亮晶颗粒灰岩中可见围绕颗粒边缘的马牙状方解石,晶体大小仅4~10μm;在局限台地滩相沉积中,颗粒间还存在白云石。

2.2 孔隙类型

通过统计328块有孔薄片的面孔率,认为艾哈代布地区储集层的储集空间以铸模孔(面孔率28.1%)、非组构选择性溶孔(20.8%)和体腔孔(16.7%)为主,其次为晶间孔(14.0%),此外还发育粒间孔、粒内溶孔、裂缝等(表1)。

铸模孔 文石质壳屑或砂屑颗粒全部被溶蚀后所形成的孔隙,保留颗粒的外部形态,为台内滩中颗粒灰岩类储集层的主要孔隙类型之一(图3a)。

非组构选择性溶孔 在储层中广泛发育,主要发生在大气淡水渗流带和埋藏环境中。在大气淡水渗流带中形成的溶孔或溶洞均较大,而埋藏环境下的非组构选择性溶孔较小(图3b)。

图2 艾哈代布油田中上白垩统层序地层综合柱状图

体腔孔 沉积之后因生物体腔中有机组织的腐烂而形成,以浮游有孔虫和圆笠虫的体腔孔最为发育(图3c)。

晶间微孔 粒泥灰岩和泥粒灰岩中的灰泥广泛发生新生变形作用而形成的微亮晶方解石,使泥晶基质中具有大量晶间微孔(图3d)。

此外,白云石重结晶作用形成的晶间孔(图3e)和颗粒间的粒间孔(图3f)也少量存在。

表1 艾哈代布油田白垩系储层孔隙空间贡献百分比

图3 艾哈代布油田白垩系储层主要孔隙类型

2.3 孔隙结构特征

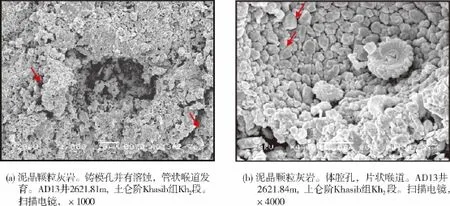

碳酸盐岩储集层的渗透性能是由储集层的孔喉结构特征所决定的[13]。研究区储集层喉道类型主要有管状喉道及片状喉道两类[14]。

管状喉道 横断面近于圆形,平均喉径2~50μm,喉道连通性较好,渗透率较高,主要发育于铸模孔之间及粒间溶孔之间(图4a)。

片状喉道 主要发育于晶粒之间,多连接晶间微孔及晶间微孔和体腔孔,平均喉径0.1~2μm,连通性较差(图4b)。

图4 艾哈代布油田白垩系储层孔隙喉道特征

颗粒灰岩类岩石孔喉配位数整体高于泥晶灰岩类岩石。颗粒灰岩类的孔喉配位数为2~6,平均值为3.55;泥晶灰岩类的为2~4,平均值为3.0。孔喉配位数越高,孔隙与喉道的连通性越好。

汞毛管压力曲线(压汞曲线)能够反映储层孔隙结构参数,从而能够反映储层的好坏。依据压汞曲线可将研究区的储层分为两类(图5)。

I类储层 进汞曲线具有较低的排驱压力和饱和度中值压力,形态为中—粗歪度,最大进汞饱和度可达90%以上(图5a),孔喉半径大于0.1 μm的孔喉,其体积百分数大于85%,反映较多的粗—中等孔喉特征(图5b);孔喉半径分布曲线以双峰为主,比重较小的大孔喉对渗透率起主要贡献作用(图5b)。这类曲线的样品主要出现在颗粒灰岩类储集层中,在泥晶灰岩类的储集层中也偶有出现。

图5 艾哈代布油田典型的汞毛管压力曲线及孔喉半径分布

II类储层 进汞曲线具有较高的排驱压力和饱和度中值压力,形态为细歪度,排驱压力一般大于1MPa,饱和度中值压力大于8MPa,孔喉半径大于0.1μm的孔喉,其体积百分数大于25%(图5a),反映较多的细孔喉特征(图5b),孔喉分布以单峰为主,细孔喉对渗透率起主要贡献作用(图5b)。这类曲线的样品主要出现在泥晶灰岩类储集层中,孔隙之间的连通性稍差,虽具有较高的孔隙度,渗透率却较低。

2.4 孔渗关系

研究区颗粒灰岩与泥晶灰岩储集层在整体上为中高孔隙度与低渗透率的特征,但这两类储集层的孔渗关系存在一定差异(图6)。颗粒灰岩类储层的孔隙度与渗透率均相对较高,泥晶灰岩类储层的孔隙度相对较高,渗透率却明显变差。这说明颗粒灰岩类与泥晶灰岩类的储集性能相当,但前者的渗透性要好于后者,两种岩类的孔隙度与渗透率均存在一定的正相关性,颗粒灰岩类孔隙度与渗透率的正相关程度要好于泥晶灰岩类,其相关系数(r)分别为0.69和0.47,相关性均不太高(图6)。

图6 艾哈代布油田白垩系储集层孔渗关系图

镜下微观实验分析表明:颗粒灰岩类储层以铸模孔、非组构选择性溶孔、粒内溶孔和粒间孔为主,孔喉配置关系好;而泥晶灰岩中体腔孔和晶间孔居多,孔喉配置关系差,孔隙间连通性差,渗透率稍差。由此可见,本地区两类灰岩储集层的储集条件虽都良好,但它们也都存在一定程度的非均质性。

3 储集层主控因素

3.1 沉积微相

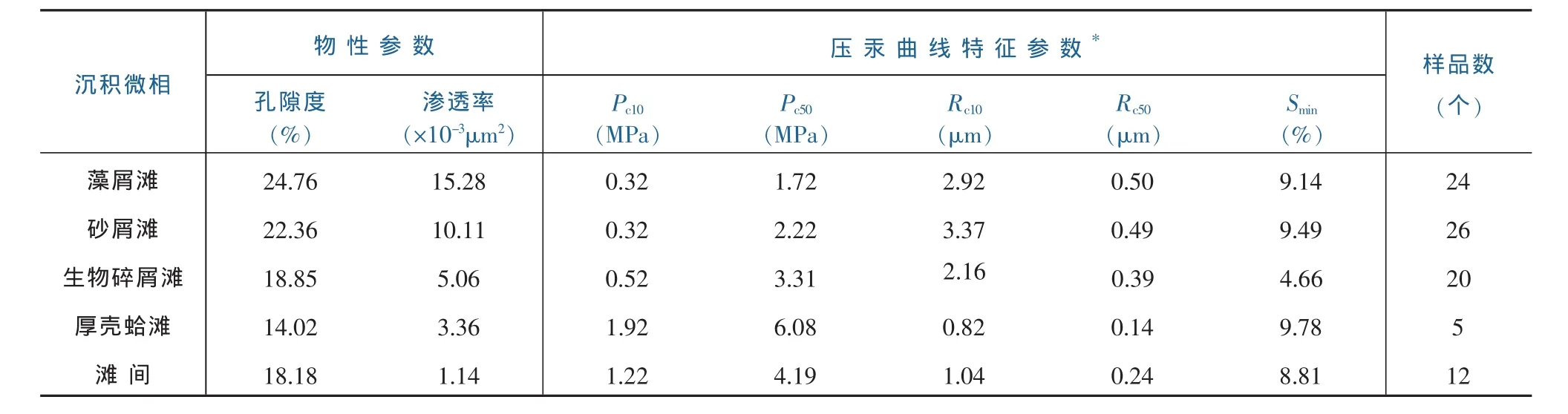

3.1.1 沉积微相对孔隙结构参数的控制

沉积微相控制了岩相的分布,不同类型岩石的孔隙结构存在着差异,因而不同微相间的微观孔隙结构也存在差异。

研究区以发育台内滩亚相为主,根据岩石颗粒组成的不同,可以进一步划分为藻屑滩、砂屑滩、生屑滩、厚壳蛤滩及滩间等五种微相。从3口取心井87块岩心样品的压汞资料(表2)分析可以看出,不同微相间的岩石孔隙结构不同,进而物性存在差异。能量相对较强的以砂屑颗粒灰岩为主的藻屑滩及砂屑滩微相,其岩石孔隙结构要好于以生物碎屑颗粒灰岩为主的生物碎屑滩和厚壳蛤滩微相;而后两者的岩石孔隙结构在整体上又好于能量相对较弱的以泥晶灰岩和颗粒泥晶灰岩为主的滩间微相。五种微相的物性依次变差(表2)。

3.1.2 沉积微相对孔喉分布的控制

表2 艾哈代布油田白垩系台内滩中沉积微相孔隙结构参数特征统计

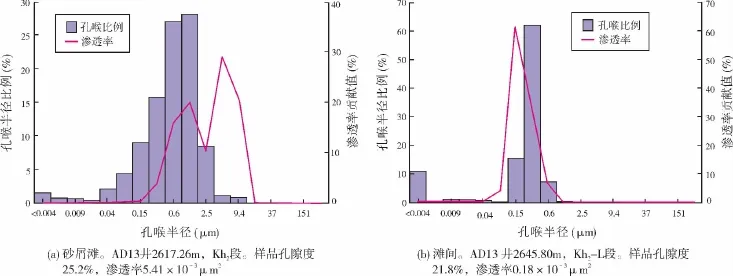

不同沉积微相内,岩石的类型和经历成岩作用的差异性,会导致不同微相的孔喉分布亦存在差异。从孔喉半径分布曲线(图7)分析得知,砂屑滩与滩间储层在孔隙结构上具有明显差异,砂屑滩储层主要以孔径大于0.6μm的孔喉为主(图7a),而滩间储层则主要以孔径小于0.6μm的孔喉为主(图7b)。尽管两者的孔隙度差别不大,但渗透率贡献值的分布差别较大,致使渗透率之间具有较大的差异。如图7中所示,砂屑滩相中占少部分的溶孔、微裂缝等大孔喉对渗流起主要作用(图7a),而滩间主要是小孔喉起到主导作用(图7b),因此前者的渗透率要高于后者。

图7 艾哈代布油田白垩系砂屑滩与滩间微相孔喉分布曲线

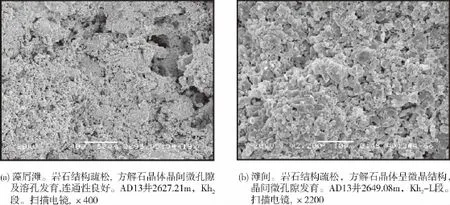

现结合扫描电镜资料分析(图8)来验证沉积微相之间的差异。各类滩相沉积的岩石颗粒为中晶、微晶及集合体,呈粒状分布,结构较为疏松,主要以溶孔、晶间孔发育,且孔隙之间连通性好,如图8a;而滩间沉积的岩石颗粒为微晶结构,晶间微孔发育,见少量溶孔,连通性相对较差一些,如图8b。

图8 艾哈代布油田白垩系藻屑滩与滩间微相储集层特征

3.1.3 沉积相对物性的控制

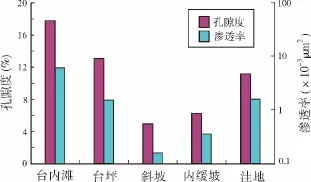

有利的沉积相带是碳酸盐岩孔隙型储层分布的物质基础[15-16]。岩心分析资料统计表明,艾哈代布地区白垩系生物碎屑灰岩储集层的储层质量受到沉积相的控制,不同沉积亚相带储集层物性发育由好至差的顺序为台内滩、台坪、洼地、内缓坡及斜坡(图9)。其中,台内滩亚相(平均孔隙度为18%,平均渗透率为7.52×10-3μm2)是最有利于储集层发育的沉积相带,其次是台坪沉积亚相,斜坡亚相物性相对最差。

3.2 溶蚀作用

对于碳酸盐岩储集层来说,溶蚀作用可形成次生孔隙,从而提高孔渗性能,故它是一种建设性的成岩作用。通过对研究区岩心及镜下薄片的观察,溶蚀作用是艾哈代布地区白垩系生物碎屑灰岩储集层形成的关键因素。研究区储集层主要经历了三期溶蚀作用:同生期溶蚀、表生期溶蚀及埋藏溶蚀,其中对储集层改善作用最大的是同生期溶蚀和表生期溶蚀。这两期溶蚀形成了绝大多数的有效孔隙,是研究区储集层形成的主要原因。

图9 艾哈代布油田白垩系不同沉积亚相物性统计直方图

同生期溶蚀 主要形成了大量的铸模孔、粒内溶孔以及少量的溶蚀孔洞,但这一时期的溶蚀结果常被后期成岩作用所改造。藻屑滩、生物碎屑滩、砂屑滩往往发育在构造的高部位,随着海平面的周期性变化及构造作用,时而出露海面或处于淡水透镜体内,在潮湿多雨的气候条件下,受到富含CO2的大气淡水的淋溶,形成大小不一、形态多样的各种孔隙。在大气淡水潜流带内,发生以组构选择性溶蚀为主的溶蚀作用。绿藻、双壳类骨屑颗粒的存在常能够形成大量铸模孔(图3a);部分溶蚀的骨屑颗粒或内碎屑中可见粒内溶孔、粒间溶孔,在大气淡水渗流带内,发生非组构选择性溶蚀,形成极少量的溶蚀孔洞(图3b),但这类孔洞在浅埋藏阶段部分被方解石胶结。

表生期岩溶 是研究区储层形成的关键成岩作用。研究区阿尔布阶Mauddud组、赛诺曼阶Mishrif组的顶界为区域性不整合界面,赛诺曼阶Rumaila组顶界为局部暴露面,受这几个不整合面及局部暴露面的控制,艾哈代布油田的这三个组均发生过古岩溶作用。碳酸盐岩被埋藏成岩之后,在构造作用下被抬升至近地表,受到大气淡水作用影响,原有的孔隙进一步扩大,同时形成溶沟、溶缝和溶洞(图10a、10b)。

图10 艾哈代布油田白垩系储层表生岩溶作用特征

通过地震方法对岩溶古地貌进行恢复,可以识别出岩溶高地、斜坡、斜坡洼地及浅台等岩溶地貌单元(图11)。通过物性统计认为,岩溶程度受到古地貌的控制,其中以岩溶斜坡的岩石物性最好(图11),溶蚀强度较大,对储集性能的改善最大。

3.3 新生变形作用

在淡水潜流带中,流动潜水经常使孔隙水更新,碳酸钙处于不饱和状态,文石和高镁方解石会发生新生变形作用[17]。新生变形作用可以形成大量次生孔隙,这也是艾哈代布地区储集层形成的重要成岩作用之一。前人研究认为新生变形作用在赛诺曼阶Mishrif组内泥质支撑的微相中发育[9],研究区大量灰泥、灰泥质内碎屑内均可见新生变形作用形成的微晶—亮晶方解石(图3d),这些细小的方解石晶体边缘在弱酸性水的溶蚀下不能产生大量的晶间溶孔,但却能为流体的流动提供通道,溶蚀的扩大可导致形成连通性好的次生孔隙网络[18],使储集层的物性得到改善。

3.4 白云石化作用

白云石化是形成优质碳酸盐岩储层的一种建设性成岩作用[19],白云石化作用不仅可以形成晶间孔,而且能够提高孔隙网络的连通性[20]。国外研究表明,伊拉克赛诺曼阶Mishrif组和阿尔布阶Mauddud组经历了广泛的白云石化作用[7,21-22],通过研究认为,本区对储层改造有利的成岩作用主要是同生成岩阶段的混合水白云石化作用。研究区内较高的构造部位(如浅滩),在周期性的海退和暴露下,在淡水透镜体以下的半咸水带内,会发生混合水白云石化作用,形成具有雾心亮边的粉晶白云石(图3e),可增加孔隙度,并容易被溶蚀扩大,从而进一步提高了岩石本身的储渗能力。

图11 艾哈代布油田白垩系赛诺曼阶Mishrif组岩溶古地貌示意图

4 结 论

伊拉克艾哈代布油田中上白垩统碳酸盐岩储集层为孔隙型生物碎屑灰岩储集层,储集层岩性以颗粒灰岩类和泥晶灰岩类为主,孔隙度差别不大,但渗透率及孔隙结构存在区别。储层可划分为两类:一类是中高孔渗储集层,主要发育在颗粒灰岩类储集层中,孔隙类型以铸模孔、非组构选择性溶孔、粒内溶孔和粒间孔为主,具有良好的孔喉配置关系,储渗性能较好;一类为中高孔低渗储集层,主要发育在能量较低的泥晶灰岩类中,以体腔孔和晶间孔等孔隙为主,孔喉配置稍差,渗透性能较差。

研究区内的储集层质量受到沉积相和溶蚀作用、新生变形作用和白云石化作用等建设性成岩作用的控制。台地内部的台内滩相是有利的储集层。对储集层改善作用最大的同生期溶蚀和表生期溶蚀,形成了绝大多数的有效孔隙,是研究区储集层形成的主要成因。同生期溶蚀形成组构选择性为主的溶蚀孔隙,而表生期溶蚀则将原有的孔隙扩大溶蚀,形成非组构溶蚀孔隙及溶沟、溶缝和溶洞,进一步改善了储层的储渗能力。

本文撰写过程中得到了成都理工大学周文教授的指导,在此表示衷心感谢!

[1] AQRAWI A A M,GOFF J C,HORBURY A D,et al.The petroleum geology of Iraq[M].Beaconsfield:Scientific Press,2010.

[2] 陈景山,李忠,王振宇,等.塔里木盆地奥陶系碳酸盐岩古岩溶作用与储层分布[J].沉积学报,2007,25(6):858-868.

[3] GADDO J H.The Mishrif formation paleoenvironment in the Rumaila/Tuba/Zubair region of S Iraq[J].Jour Geol Soc Iraq,1971,(4):1-12.

[4] SADOONI F N,AQRAWI A A M.Cretaceous sequence stratigraphy and petroleum potential of the Mesopotamian Basin,Iraq[J].Society for Sedimentary Geology,2000,69:315-334.

[5] ALKERSAN H.Depositional environments and geological history of the Mishrif formation in southern Iraq [C]//9th Arab Petroleum Congress,Dubai,United Arab Emirates,1975,121(B-3):1-18.

[6] SADOONI F N.Stratigraphy,depositional setting and reservoir characteristics of Turonian-Campanian carbonates in central Iraq[J].Journal of Petroleum Geology,2004,27(4):357-371.

[7] SADOONI F N,ALSHARHAN A S.Stratigraphy microfacies and petroleum potential of the Middle Cretaceous Mauddud Formation in the Arabian Gulf Basin[J].AAPG Bulletin,2003,87(10):1635-1680.

[8] SALIN Y,SADOONI F N.Application of capillary curves in the analysis of the Mauddud Formation[J].Petroleum Research Journal,1987,6:1-16.

[9] AQRAWI A A M,THEHNI G A,SHERWANI G H,et al.Mid-Cretaceous rudist-bearing carbonates of the Mishrif Formation:An important reservoir sequence in the Mesopotamian Basin,Iraq[J].Journal of Petroleum Geology,1998,21(1):57-82.

[10] 贾小乐,何登发,童晓光,等.波斯湾盆地大气田的形成条件与分布规律[J].中国石油勘探,2011,16(3):8-22.

[11] 白国平.中东油气区油气地质特征[M].北京:中国石化出版社,2007.

[12] SHARLAND P R,ARCHER R,CASEY D M,et al.Arabian plate sequence stratigraphy[M].GeoArabia Special Publication,2.Bahrain:Gulf Petrolink,2001,387.

[13] 强子同.碳酸盐岩储层地质学[M].山东东营:中国石油大学出版社,2007.

[14] ZHAO Limin,LIU He,GUO Rui,et al.Integrated formation evaluation for Cretaceous carbonate KhasibⅡof AD Oilfield,Iraq[C]//SPE Asia Pacific Oil&Gas Conference and Exhibition 2012,Perth Australia.SPE,2 of 2:158870.Richardson:Palisades Creek Drive,2012.

[15] 刘宏,谭秀成,李凌,等.孔隙型碳酸盐岩储集层特征及主控因素——以川西南嘉陵江组嘉5段为例[J].石油勘探与开发,2011,38(3):275-281.

[16] 王琪,史基安,陈国俊,等.塔里木盆地西部碳酸盐岩成岩环境特征及其对储层物性的控制作用[J].沉积学报,2001,19(4):548-555.

[17] 黄思静.碳酸盐岩的成岩作用 [M].北京:地质出版社,2010.

[18] 吴熙纯,王权锋.碳酸盐岩白垩状结构成岩环境及成因[J].古地理学报,2010,12(1):1-16.

[19] 张宝民,刘静江,边立曾,等.礁滩体与建设性成岩作用[J].地学前缘,2009,16(1):270-289.

[20] 高林.碳酸盐岩成岩史及其对储层的控制作用——以普光气田为例[J].石油与天然气地质,2008,29(6):733-739.

[21] AQRAWI A A M.Paleozoic stratigraphy and petroleum systems of the western and southwestern deserts of Iraq[J].GeoArabia,1998,3(2):229-248.

[22] AQRAWI A A M,KHAIWKA M H.Microfacies analysis of the Rumaila Formation and equivalents(Cenomanian)in the Mesopotamian Basin,a statistical approach[J].Journ Univ of Kuwait(Science),1989,16:143-153.