莺歌海盆地LD15-1气田海相砂岩储层沉积微相分析

2014-10-11王继成杨朝强姜春艳陈英甫

王继成,杨朝强,姜春艳 ,陈英甫,成 涛

(1中海石油(中国)有限公司湛江分公司;2中国海油伊拉克有限公司)

国内海相碎屑岩油气田开发实践较少,前人在海相碎屑岩宏观岩相古地理研究方面有许多有意义的结果,但在精细的相模式研究方面尚有大力加强的空间[1]。南海莺歌海盆地LD15-1气田是一个较为典型的海相砂岩气藏,其储层的发育主要受控于海平面变化,即每个气组的形成均经历了一个海侵海退旋回。在高分辨率层序地层学理论的指导下,笔者建立了LD15-1气田目的层的等时地层格架,并对各等时地层单元的储层沉积微相及沉积演化进行了详细分析。

1 地质概况

南海莺歌海盆地是华南板块和印度板块之间发育起来的大型新生代裂谷式坳陷沉积盆地,面积约12×104km2,呈不规则的菱形,北西—南东走向。盆地由三个一级构造单元组成,即莺东斜坡带、中央坳陷和莺西斜坡带,其中,中央坳陷包括三个二级构造单元:河内凹陷、临高凸起和莺歌海凹陷(图1)。莺歌海凹陷内发育近南北向、呈雁行式排列的大型泥底辟构造,成群成带分布,统称“中央底辟带”。LD15-1气田位于“中央底辟带”的南端,是一个泥底辟背斜构造(图1)。

始新世以来,莺歌海盆地经历了三个构造演化阶段,即始新世—渐新世的张裂阶段、中新世的热沉降阶段和上新世以后的裂陷阶段,沉积了以海相为主的巨厚地层,最厚可达17000m。地层自上而下可划分为6个组,分别为第四系乐东组,新近系莺歌海组、黄流组、梅山组、三亚组和古近系陵水-崖城组,其中,乐东组和莺歌海组为LD15-1气田的主要目的层。LD15-1气田主力气层段为乐东组三段—莺歌海组一段(图2),自上而下共分为Ⅰ、Ⅱ上、Ⅱ下和Ⅲ四个气组,其中Ⅰ、Ⅱ上和Ⅱ下这三个气组位于乐东组三段,Ⅲ气组位于莺歌海组一段。

区域地质研究①吕明,李绪深,钟泽红,等.莺琼盆地层序地层和沉积特征[R].中海石油(中国)有限公司湛江分公司,2006.②解习农,任建业,刘晓峰,等.莺歌海盆地北部层序地层研究[R].中海石油(中国)有限公司湛江分公司,2003.表明,乐东组厚度30~1160m,一段为浅海或滨海相沉积,二、三段为浅海相沉积;莺歌海组厚度200~2325m,一段为浅海—半深海相沉积,二段为区域海侵背景下沉积的半深海—浅海相泥岩,厚逾千米。盆地泥底辟构造带物源主要来自盆地东北方向的海南隆起区(图1),本次重矿物分析资料统计也证实了上述观点。以LD15-1气田Ⅲ气组重矿物分析为例,该气组储层段的重矿物中,来自岩浆岩的重矿物占55.0%~68.9%,来自沉积岩的占21.1%~38.1%,而来自变质岩的则仅占2.1%~10.0%,这表明碎屑颗粒主要来自岩浆岩及沉积岩类,来自变质岩类的重矿物所占比例低,这与海南隆起区母岩的特点基本相近③莺歌海盆地沉积物源研究[R].中海石油(中国)有限公司湛江分公司,同济大学海洋与地球科学学院,2005.。

图1 莺歌海盆地LD15-1气田构造位置

图2 LD15-1气田LD15-1-2井莺歌海组—乐东组沉积微相划分

关于LD15-1气田储层沉积相,前人研究认为它属内—中陆架沉积环境中由风暴浪为主要动力经周期性垂向加积形成的风暴席状砂岩④乐东15-1气田储层特征研究报告[R].中海石油(中国)有限公司湛江分公司,1994.。其沉积模式为,在风暴期风暴浪把滨岸正常海滩的砂岩沉积物或河流三角洲的砂岩沉积物搬运到内—中陆架环境沉积下来,在此过程中伴随着沉积物的分选作用和对底床的冲刷作用,随着风暴浪能量的衰减,形成一次风暴产生的正韵律沉积,虽然其沉积厚度不大但分布较广,风暴的周期性发生造就了多期风暴席状砂体的垂向叠加,从而形成沿岸延伸的席状砂岩体。

随着钻探资料的补充,上述认识值得商榷。首先,自然伽马测井曲线显示储层呈多个反旋回叠加的特征,而风暴沉积作为事件沉积的一种,并不具有周期性旋回的特点;其次,岩心观察显示储层有较多反映浅水沉积的特征 (如沉积构造,含有物等),而内-中陆架沉积环境水体较深,与岩心特征不符。有鉴于此,本次对岩心进行了详细的观察描述,补充了对新钻8口开发井 (LD15-1-A1井—LD15-1-A8井,图1b中简化为A1井—A8井)钻井、录井、测井资料的分析,结合新增三维地震资料,建立了全气田目的层段的高分辨率层序地层格架,并对每个等时地层单元(对应于各个气组)的沉积微相进行了分析。

2 储层岩石学特征及沉积微相标志

2.1 储层岩石成分特征

对莺歌海盆地LD15-1气田全部5口探井(图1b)的739块岩石薄片资料分气组进行了统计分析,结果表明,各气组储层岩石组分特征基本相近,成分成熟度较高,岩石类型以石英砂岩为主,少量为岩屑石英砂岩。

以Ⅲ气组为例,储层碎屑颗粒矿物类型主要为石英,占陆源碎屑颗粒总量的89.0%,其次为长石,占5.8%,含量最少的是岩屑,为5.2%,岩石类型为石英砂岩。一般来说石英组分占陆源碎屑颗粒组分在75%以上(成分成熟度指数Q/(F+R)≥3)即为成熟砂岩[2],而本气田储层砂岩的Q/(F+R)值在8以上,表明碎屑颗粒成分成熟度已经很高,反映母岩经过了充分风化,碎屑经过了长距离搬运,具有典型的海相碎屑岩组分特征。

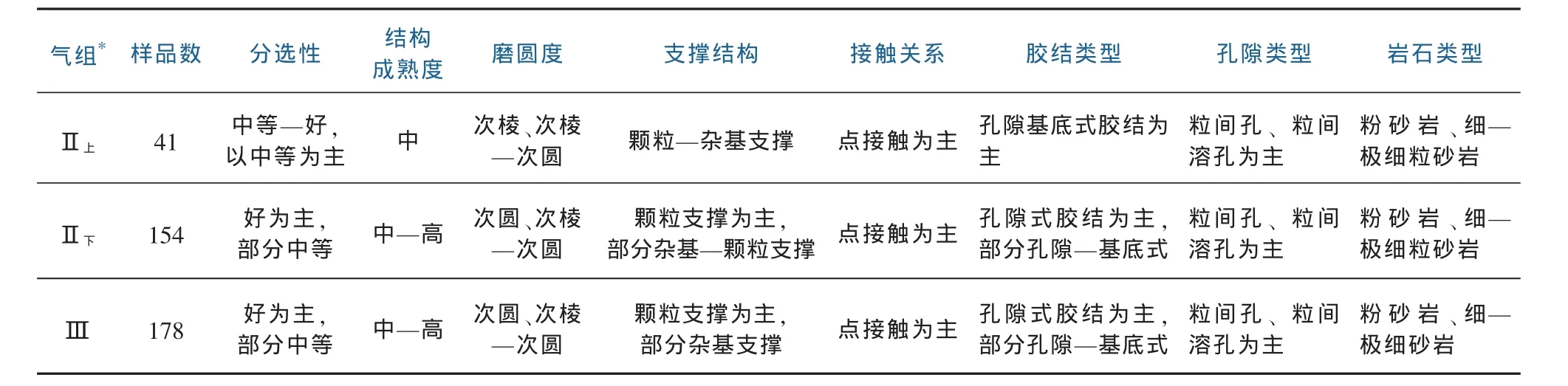

2.2 储层岩石结构特征

沉积物结构特征主要包括沉积物颗粒的粒度、磨圆度、分选性、支撑结构、胶结类型等,它们是沉积物颗粒搬运方式、搬运距离和沉积水动力条件等的综合反映[2]。对全气田的5口探井、8口开发井共373个砂岩样品岩石结构特征进行了统计分析(表1),总体上,LD15-1气田各气组储层碎屑颗粒的分选和磨圆都较好,具有中—高的结构成熟度,反映了海相滨浅海砂岩经长期淘洗而较纯净的特征。

2.3 储层粒度分布特征

表1 莺歌海盆地LD15-1气田各气组砂岩结构特征

粒度是鉴别沉积相的重要标志之一。由于不同的沉积环境有着不同的水动力条件和不同的颗粒搬运方式,所以与此相应的粒度分布特征也不同。

LD15-1气田Ⅱ下气组和Ⅲ气组储层段典型粒度分析数据表明,其概率累积曲线主要为两段式,以跳跃及悬浮总体为主;而部分样本的概率累积曲线出现较为典型的双跳跃现象,即两条概率累积曲线的斜率稍有差别但均较陡,反映了由于受冲流及回流两种波浪作用的影响,跳跃总体呈现间歇性沉积的特点。

LD15-1-4井Ⅱ下气组某样品的粒度组分直方图为单峰(图3),峰值约为43.5%,显示分选较好,单峰粒度Φ范围在4~5(Φ=-log2D,D为颗粒的直径,mm)之间,属细—粉砂级,表明主要的碎屑组分为粉砂;粒度累积曲线呈“S”形,形态较陡,也显示了海相砂岩受波浪淘洗、分选较好的特征。粒度概率累积曲线上,主要为两段式,由跳跃组分和悬浮组分两个次总体组成,滚动搬运组分不发育;出现双跳跃现象,跳跃总体含量为60%~70%,粒级Φ在2~5之间,较为符合临滨环境中等—较弱的水动力条件下砂体受冲流及回流两种波浪作用影响的沉积特征。

图3 LD15-1气田LD15-1-4井Ⅱ下气组典型粒度分布曲线

2.4 微体古生物化石特征

LD15-1-2井、LD15-1-5井的钙质超微化石分析表明,储层段含有较多近岸浅水古生物,沉积环境属滨海—内陆架。底栖有孔虫占60%~95%以上,且以近岸浅水组合为主,属内陆架沉积。LD15-1-4井820~1270m井段的介形虫主要是生活在水深小于50m的属种。

2.5 岩心沉积微相标志

岩心观察显示(图4):(1)储层发育中等强度水动力条件的沉积构造,如波状交错层理、小型槽状交错层理、平行层理等(图 4a,4b);(2)储层段岩心具有反映浅水沉积环境的强生物扰动构造,包括斜虫孔、垂直虫孔等(图4c);(3)具有反映浅水沉积特征的沉积物,如炭化植物碎片、炭屑、双壳类生物碎片(图4b,4d)等。这些岩心沉积微相标志均反映了研究区水体较浅、水动力条件中等—较弱、以及距离海岸线较近的临滨与滨外沉积环境。

3 单井沉积微相划分

通过对LD15-1-1、LD15-1-2、LD15-1-3、LD15-1-4这四口井Ⅱ上、Ⅱ下和Ⅲ三个气组共154.2m岩心的详细观察与描述,结合测井曲线、粒度分析、微体古生物化石分析等资料,共识别出一种沉积相(无障壁滨岸相)、两种亚相(临滨亚相、滨外亚相)和三种微相(临滨坝、滨外滩、滨外泥)。以LD15-1-2井为例,每种沉积微相在岩性及测井曲线上都具有明显不同的特征(图2)。

3.1 临滨坝微相

沉积环境位于平均低潮线至波基面之间的潮下带,沉积物主要受波浪和潮汐作用影响,水动力条件为中等—较弱;岩性为灰色、绿灰色的粉砂岩、极细砂质粉砂岩和粉砂质极细砂岩。

砂岩中普遍含菱铁矿,微含海绿石及黄铁矿;胶结程度较差,岩心松散;单砂体厚度较薄,一般为0.5~1 m;纵向上单砂体呈反旋回叠置;发育反映中等水动力条件的波状交错层理(图4a,4b)、平行层理等沉积构造。

粒度概率曲线呈两段式,以跳跃组分为主,发育两个跳跃次总体;物性好,孔隙度最高可达35.6%,渗透率最高为 354×10-3μm2, 测井解释一般为纯气层或纯水层。

自然伽马曲线形态一般为中—高幅齿化漏斗形或齿化箱形,接触关系为底渐变、顶突变,或顶、底突变;自然伽马值在67.8~98.5API之间,平均为82.4API(图2)。

3.2 滨外滩微相

沉积环境位于正常天气波基面附近,水动力较弱,岩性多为灰色粉砂质泥岩和泥质粉砂岩,常含粉砂质夹层,胶结程度中等。

图4 LD15-1气田莺歌海组—乐东组储层岩心沉积微相标志

常见炭屑、植物碎片及介壳类生物碎片(图4d),可见中等强度生物扰动(图4c);发育波状层理、水平层理、透镜状层理等沉积构造;粒度概率曲线两段式,以悬浮组分为主,一般占70%以上,发育两个跳跃次总体;物性较差,孔隙度一般小于20%,渗透率较低,含气性较差,测井解释一般为差气层或干层。

自然伽马曲线形态一般为低—中幅齿形或齿化线形,接触关系为顶、底渐变,或底渐变、顶突变;自然伽马值在75.3~108.2API之间,平均为92.6API(图2)。

3.3 滨外泥微相

沉积环境位于正常天气波基面以下,为陆架浅海环境,水动力条件较弱,沉积岩性多为深灰色的泥岩、粉砂质泥岩,常含粉砂质夹层,普遍含钙质,胶结程度中等—好;常见炭屑、植物碎片及白色介壳类生物碎片,含大量有孔虫化石,弱—中等强度生物扰动,见斜虫孔及水平虫孔;发育水平层理、透镜状层理等沉积构造。

自然伽马曲线形态一般为低幅齿化线形,接触关系为顶、底渐变;自然伽马值在87.2~121.0API之间,平均为 104.15API(图 2)。

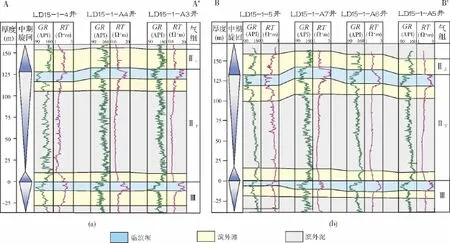

4 连井沉积微相对比

在单井沉积微相划分基础上,本文依据点—线—面的沉积微相研究思路,进行连井沉积微相对比研究,以分析各沉积微相在纵向上及平面上的展布特征。

Ⅲ气组顶面是LD15-1气田范围内一个较明显的海泛面,以该界面作为沉积基准面对气田范围内近平行物源方向及沿砂体走向的井点进行层拉平沉积微相连井对比(图5),显示出了以下沉积特征。

从连井沉积微相对比剖面可见,主力气组Ⅱ气组、Ⅲ气组地层形成阶段,经历了两次完整的海退—海侵旋回。每个旋回,随着海平面的变化,沉积环境经历了滨外—临滨—滨外的演变。在海退阶段,沉积亚相由滨外演变为临滨,微相由滨外泥、滨外滩逐渐过渡为临滨坝;而在海侵阶段,沉积环境又经历了相反的演化过程[3]。其中形成于海平面最低位置附近的海退末期及海侵初期的滨外滩、临滨坝砂体为气田的有效储层,如Ⅲ气组储层形成于第一次海退末期,Ⅱ下气组储层形成于第二次海退末期,Ⅱ上气组储层形成于第二次海侵初期。

沿砂体走向的连井相剖面(图5a)显示,由LD15-1-4井至LD15-1-A3井,该方向Ⅱ气组、Ⅲ气组的临滨坝或滨外滩砂体厚度分布均比较稳定,临滨坝砂体厚度约为10~15m,滨外滩砂体厚度约为10~25m;较为符合滨岸滩坝砂体的平面展布规律[4]。

近平行物源方向的连井相剖面(图5b)显示,由LD15-1-5井至LD15-1-A5井,由于距离海南隆起区物源由近到远,海退阶段形成的临滨坝砂体储层逐渐增厚,砂坝沉积向盆地中心方向迁移;而滨外滩沉积在海侵阶段形成,该时期滨外滩沉积随岸线向陆地方向迁移,砂体厚度向岸线方向增厚,这与临滨坝厚度分布规律截然相反。

图5 LD15-1气田连井沉积微相对比剖面

5 沉积微相平面分布及纵向演化

在上述沉积微相连井对比分析基础上,本文结合了三维地震最小振幅切片⑤孙月成.LD15-1气田地球物理研究[R].中海石油(中国)有限公司湛江分公司,2010.,并参考前人关于滨线砂体平面分布规律的认识[5],对LD15-1气田Ⅲ气组和Ⅱ上气组的沉积微相平面分布特征进行了研究。

5.1 沉积微相平面分布特征

总体上各气组滩坝砂体的展布方向为NW—SE向,与海南隆起区古岸线方向平行,Ⅱ下气组、Ⅲ气组为临滨坝沉积,砂坝厚度向盆地方向增厚,Ⅱ上气组为滨外滩沉积,储层厚度向海南隆起区岸线方向增厚,向盆地方向减薄。

Ⅲ气组 为临滨坝沉积(图6a),砂体展布方向平行于物源区岸线走向(NW向),呈席状展布,砂体走向为北偏西62°⑤。纵向上多期砂体叠置,单期砂体厚度约为0.5~2m之间(图5a)。从物源向盆地方向,临滨砂坝厚度逐渐增大(图5b),气田含气范围位于砂坝主体部位。

Ⅱ上气组 为滨外滩沉积(图6b),平面上砂体展布方向近平行于物源区岸线走向,为北偏西45°⑤。纵向上多期滩砂叠置,单期砂体厚度约为0.5~1m之间(图5a)。沿走向砂体长度超过18km,延伸出工区范围之外。向海南隆起区岸线方向砂体厚度逐渐增大,向盆地方向减薄,砂体沿NW走向的连续性明显好于沿NE方向。

图6 LD15-1气田Ⅲ、Ⅱ上气组沉积微相平面分布图

5.2 沉积微相纵向演化特征

Ⅲ气组 沉积初期,水体较深,沉积环境为滨外亚相,主要为滨外泥微相,沉积物基本以泥岩为主(图2)。随着海平面的逐渐下降,沉积环境由滨外亚相演变为临滨亚相临滨坝微相,沉积物向上变粗,海退末期沉积了以粉砂岩及泥质粉砂岩为主的储层;海退结束之后,发生大规模海侵,随着水体深度加大,沉积环境由临滨亚相演变为滨外亚相的内浅海直至外浅海,沉积了数十米的稳定泥岩隔层(图2),至此,本次海退—海侵旋回结束。

Ⅱ下气组 形成于Ⅲ气组沉积之后的又一次海退—海侵旋回,与Ⅲ气组沉积特征不同之处在于,本次海侵速度比较缓慢,海平面长时期处于较低位置,物源供给比Ⅲ气组沉积末期要充分,在这些因素的综合作用下,在Ⅱ下气组顶部沉积了一套以泥质粉砂岩夹粉砂岩为主的低阻储层,即Ⅱ上气组(图2)。

6 不同沉积微相的天然气开发特征

综上所述,LD15-1气田共有三个主力产层,其中,Ⅱ上气组储层沉积微相为滨外滩,Ⅱ下气组、Ⅲ气组储层沉积微相为临滨坝。根据LD15-1气田不同井的单层测试资料,不同沉积微相具有不同的的产能特征,临滨坝储层的产能远高于滨外滩 (表2)。以LD15-1-3井为例,Ⅲ气组临滨坝录井显示岩性为粉砂岩,测井解释气层厚度为10.2m,孔隙度为23.2%,渗透率为39.9×10-3μm2,DST测试无阻流量为240×104m3/d;Ⅱ上气组滨外滩录井显示岩性为泥质粉砂岩,测井解释气层厚度为4.8m,孔隙度为22.5%,渗透率为12.1×10-3μm2,无阻流量仅为25×104m3/d。

平面上处于同一沉积微相但不同部位的井,其产能也不相同(表2),这与沉积过程中的分异作用(储层厚薄、孔渗性能差异)有关。

表2 LD15-1气田不同微相的储层测井解释参数与产能统计

7 结 论

(1)莺歌海盆地LD15-1气田主力产层的沉积微相类型为临滨坝与滨外滩,其中,Ⅱ上气组为滨外滩,Ⅱ下气组和Ⅲ气组为临滨坝;平面上产层沿NW向呈席状展布,纵向上为多期砂体叠置;滨外滩沉积向NE方向(靠近物源——海南隆起区)砂岩厚度增大,临滨坝沉积向SW方向(靠近盆地)砂岩厚度增加。

(2)各气组储层物性及产能主要受沉积微相控制,临滨坝储层物性较好,产能较高,优于滨外滩微相。

[1] 孙枢.中国沉积学的今后发展:若干思考与建议[J].地学前缘,2005,12(2):3-10.

[2] 何幼斌,王文广.沉积岩与沉积相[M].北京:石油工业出版社,2007.

[3] 邓宏文.高分辨率层序地层学原理及应用[M].北京:地质出版社,2002.

[4] 同济大学海洋地质教研室.海洋地质学[M].北京:地质出版社,1982.

[5] REYNOLDS A D.近海砂体的大小[J].宁吉泽,译.国外油气勘探,1999,11(5):523-541.