《纽约邮报》本拉登之死报道的评价资源分析

2014-10-08卢颖

卢颖

摘 要:本文运用评价理论(Appraisal Theory)分析2011年5月《纽约邮报》上本拉登之死的相关新闻报道,通过对本拉登、本拉登之死两个评价对象的评价资源分析,展现了纽约邮报如何通过煽情性评价资源构建与读者间的团结(solidarity),对有效交流有参考意义。

关键词:新闻;评价理论;本拉登之死;团结

中图分类号:H313 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2014)08-0225-02

系统功能语言学认为,语言同时传递概念、人际和语篇三种意义。Hunston & Thompson(2000)将评价(evaluation)定义为说话人或作者对当前所谈论的事物或命题所持有的态度、站位、观点、情感等。本文沿用此定义,用“评价”来指用语言来评价、选择站位、管理人际关系等现象,因此本文属于人际意义研究范畴。

报刊新闻是普通人知晓世界范围内各种事件的重要信息来源。新闻作者总是针对理想读者来写作,以使读者参与到新闻话语中并受到影响。本拉登之死是2011年的广受关注的热闻。作为911事件发生地纽约的当地新闻媒体之一的《纽约邮报》,于2011年5月2号至7号刊登了26则相关新闻报道。《纽约邮报》在美国境内日销售额前25名的报纸中排名第7,以煽情性风格著称(维基百科)。通过评价理论分析26则新闻中的评价资源,能观察到新闻作者如何表达评价并构建与美国读者间的团结(solidarity)。

一、理论框架

Martin等人以词汇为主要考察对象,从语篇语义(Discourse Semantics)层面研究人际意义,并在此基础上提出了评价理论,丰富和扩充了系统功能语言学人际意义框架。评价系统包括三个子系统:态度(Attitude)、介入(Engagement)、级差(Graduation)。它研究评价如何表达、如何引入语篇并管理以及如何增强和减弱评价的效果。根据Martin & White (2008:31):团结,就是越了解某人,越能与其产生共鸣。在本文中,团结主要指因共有的观念、情感等而产生的团体归属感。

本文的分析基于态度系统。态度系统是评价系统的核心,是评价者对某一特定对象所持有的心理倾向和行为倾向(刘世铸&韩金龙,2004)。态度系统又分为三个子系统:情感(Affect)、评判(Judgement)、鉴赏(Appreciation)。情感系统是态度系统的核心。

本文以评价对象和评价值(Value of evaluation)两个维度来分析评价资源。据笔者统计,“本拉登”、“本拉登之死”相关评价约占总评价资源的40%和20%,它们是《邮报》相关报道中评价最多的对象,也是公众关注的焦点。正负面评价值(Positive/Negative value)通用于态度系统的三个子系统。

此外,本文所选用的数据分析统计工具是UAM CorpusTool。

二、关于本拉登报道的相关态度评价分析

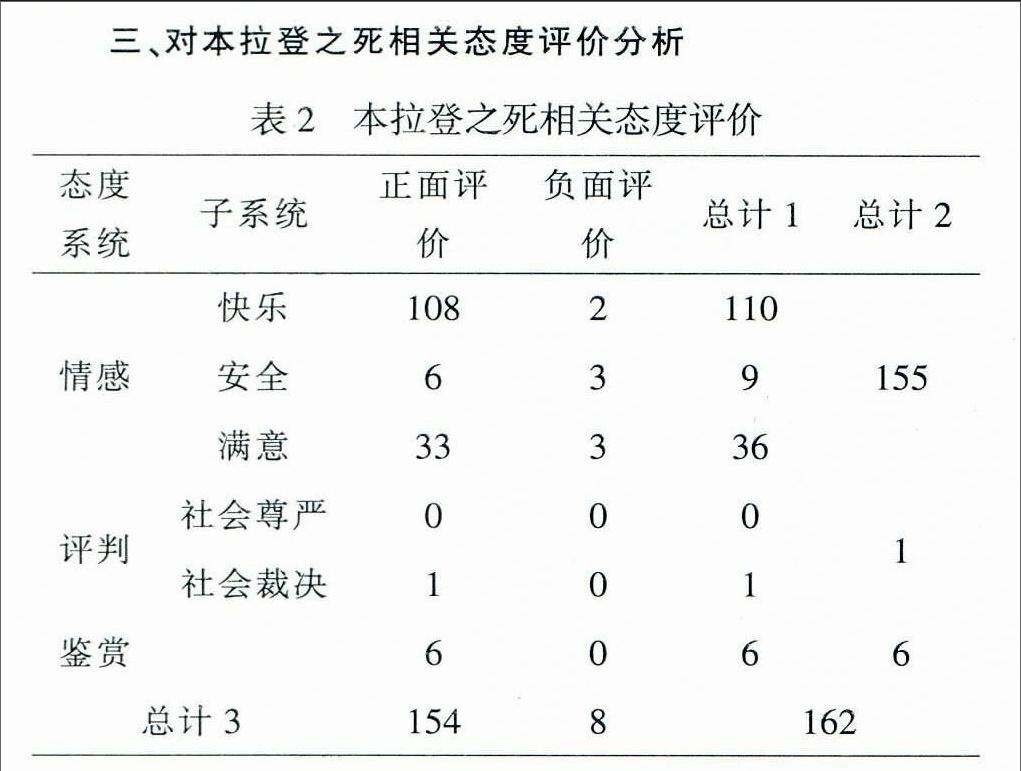

如表1所示,《邮报》对本拉登的评价一共83处。就评价值来看,正面评价仅5处,负面评价多达78处。就评价类型来看,《邮报》主要使用情感评价,共59处,其次是评判资源,共20处。

(一)情感

仅有的5处正面评价中的三处:a hero, the holy warrior, sheik,均是穆斯林人士的评价。其余两处均使用引号将评价与作者本身话语分离开。由此可推断,《邮报》对本拉登的情感评价其实全是负面的。

负面情感评价表现为对本拉登的敌对、厌恶之情和恐惧。例如把本拉登形容为魔鬼、最讨厌的人(demon, the most hated man),或通过“slay”一词将本拉登隐喻为野兽(Obama basks in boost from Osama slay),或转述充满负面情感的言语(I hope every shark eats a piece of him),以及“terrorist”的复现(terror fiend, master terrorist, most wanted terrorist)和本拉登杀手形象的塑造(mass murderer)。

可见,《邮报》通过情感性评价,在情感上与读者产生了共鸣,辅之以最高级、隐喻、词的复现等方式,使这种共鸣更加深刻,这种共鸣有助于构建团结。

(二)评判

20处对本拉登的评判均为负面评价,其中16处是社会裁决,主要是合法性的评价,塑造了一个如暴君(…who use terror to pursue tyranny)、并沉迷女色(saying multiple marriages are best)的本拉登。其余4处社会尊严评价均描述本拉登的懦夫行为(Coward Osama used woman as shield)。美国人看重勇敢的品质,《邮报》利用懦夫形象增强了美国读者对本拉登的负面印象。

(三)鉴赏

鉴赏评价对象主要是针对本拉登的生活方式(fugitive life, an isolated life)、思想(radical)以及居所(suspicious mansion),均是负面评价。

三、对本拉登之死相关态度评价分析

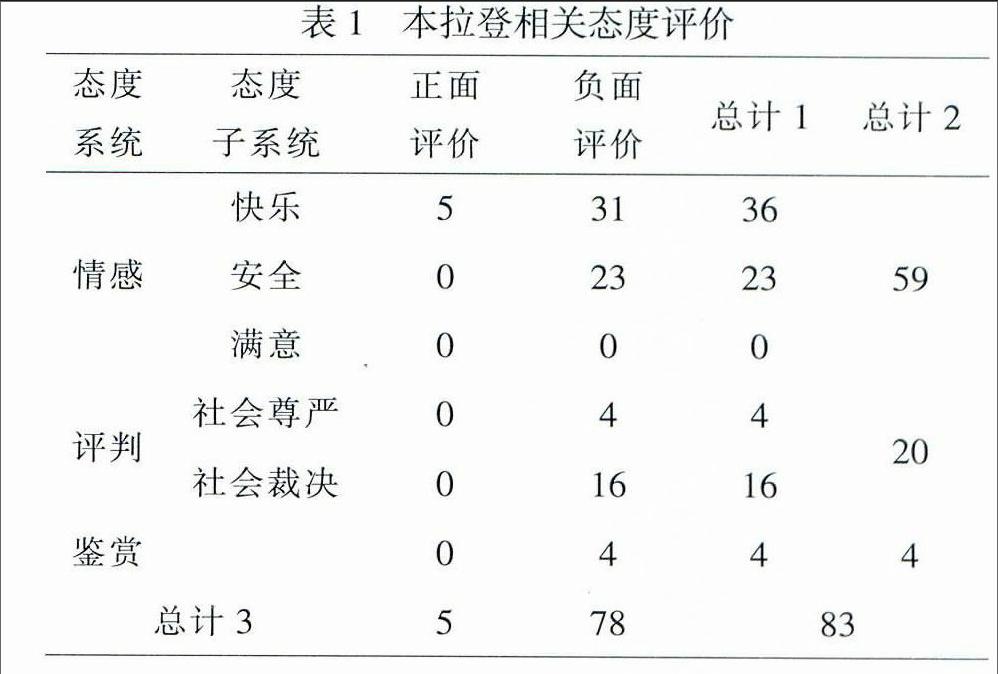

如表2所示,《邮报》对本拉登之死的评价一共162处。就评价值来看,负面评价仅8处,正面评价多达154处。就评价类型来看,绝大多数评价资源属于情感评价,共155处。

(一)情感

对本拉登之死,《邮报》表现出的情绪主要是正面的。这些情绪是与大多数美国读者一致(alignment)的。

《邮报》频繁使用开心的同义词(elation, jubilation),通过塑造欢庆场面(… cheered wildly)、营造胜利感(… the city reveling in victory)来表达快乐。也通过表达本拉登的死是慰藉(the news … was met with a sense of relief),是对基地组织沉重的打击(devastating blow to al Qaeda),也是一件让美国人们团结的事件(This feels like a unifying event)来塑造安全感。表达满意的情感时,《邮报》塑造了任务完成的成就感(…hailing bin Ladens death as a momentous achievement)和仇恨释然的满足感(bin Laden had gotten what he deserved)。endprint

《邮报》中仅有8处负面的情绪的评价,在一定程度上是与怀有此种情感的读者的互动,试图与该类读者建立一致。然而负面评价数量相对太少,《邮报》对本拉登之死表现出的主要还是正面评价和情感。

(二)评判

唯一的正面评判其实是赞扬美国人的诚信(“…we would… capture or kill Osama bin Laden…we have kept that word”),以便与之前在该报中塑造的本拉登的懦夫形象形成对比,增强美国读者对本拉登之死的正面感受和对本拉登的负面情感。

(三)鉴赏

《邮报》的报道,对本拉登之死事件的评价是吸引人的、重要的和具有深远意义的(stunning news, a critically important victory, a welcome milestone)事件,这种情感是符合读者预期的,因而也能促进团结的构建。

四、总结

本文基于态度系统,分析了《纽约邮报》本拉登之死相关报道中对本拉登和本拉登之死两个评价对象的评价资源类型和评价值。由分析得出,《邮报》最频繁使用的评价资源是情感评价;其对本拉登的评价全部是负面的,对本拉登之死事件的评价主要是正面的。此外,《邮报》展现共有的情感和价值观念,并通过最高级、隐喻等方式增强情感评价,这体现了《邮报》的煽情风格,也构建了与读者的团结。

本文通过对重大事件新闻报道中评价资源的分析,说明了评价如何影响读者,这对我国的重大新闻报道有借鉴意义。

——————————

参考文献:

〔1〕Birot, S. (2008) Evaluation in media reporting: a comparative analysis in BBC, CNN and ALJAZEERA reports. http://www.grammatics.com/appraisal/Appraisal Key References.html.

〔2〕Martin, J. R. (2004) Mourning: how we get aligned [J]. Discourse & Society: 321-344.

〔3〕Martin, J. R. & White, P. R. R. (2008) The Language of Evaluation: Appraisal in English [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

〔4〕刘世铸,韩金龙.新闻话语中的评价系统[J].外语电化教学,2004,(98):17-21.

〔5〕王振华.评价系统及其运作—系统功能语言学的新发展[J].外国语,2001,(6):13–20.

(责任编辑 姜黎梅)endprint