甘肃省甘草病害种类调查及病原鉴定△

2014-09-26曹占凤王艳陈秀蓉

曹占凤,王艳,陈秀蓉

(1.甘肃省经济作物技术推广站,甘肃 兰州 730030;2.甘肃中医学院药学院,甘肃 兰州 730000;3.甘肃农业大学草业学院,草业生态系统教育部重点实验室,中-美草地畜牧业可持续发展研究中心,甘肃 兰州 730070)

甘肃省甘草病害种类调查及病原鉴定△

曹占凤1,王艳2*,陈秀蓉3

(1.甘肃省经济作物技术推广站,甘肃 兰州 730030;2.甘肃中医学院药学院,甘肃 兰州 730000;3.甘肃农业大学草业学院,草业生态系统教育部重点实验室,中-美草地畜牧业可持续发展研究中心,甘肃 兰州 730070)

目的:为甘草病害综合防治以及规范化种植提供理论依据。方法:2007~2013年对甘肃省民勤、岷县、陇西、渭源,兰州5个市县的甘草病害进行了田间系统调查和室内病原鉴定。结果:共发现病害7种:褐斑病Cercosporaglycyrrhizae、锈病Uromycesglycyrrhiza、壳二孢轮纹病Ascochytaonobrychidis、灰霉病Botrytiscinerea、白粉病Erysiphesp.、链格孢黑斑病Alternariasp.和1种病毒病(毒源待定)。结论:甘肃省生产中甘草褐斑病和锈病发生为害严重,应引起重视,并研究安全有效的防控对策。

甘草;病害调查;病原鉴定

甘草GlycyrrhizauralensisFisch.又名乌拉尔甘草、美草、蜜草,为豆科多年生草本植物,是一味大宗药材。以根和根茎入药,性平、味甘,有清热解毒、润肺止咳、补脾益气、调和诸药的功效[1];广泛分布于我国西北干旱区域的温带荒漠区和温带草原区域[2],全国以甘肃、宁夏和内蒙古所产甘草品质上乘。甘肃省主要分布于庆阳市以及河西走廊一线[3]。敦煌、瓜州、民勤、高台、靖远等地野生甘草面积较大,近年来,肃州、陇西、瓜州、榆中等地栽培甘草亦迅速增加。随着国内外市场对甘草的需求量不断增加,供求矛盾十分突出,以往主要靠野生资源供给,长期的滥采滥挖,导致野生甘草资源日趋枯竭,甘草的人工种植面积在逐步扩大。随着栽培面积逐年扩大,病害发生日趋严重。国内记载甘草主要病害有褐斑病Cercosporaastragalis[4-5]、锈病(Uromycesglycyrrhiza/Uromycespunctutatus、白粉病Erysiphesp.[6]、斑点病Phomaherbarum[7]、根腐病Fusariumsp.[8]。2007~2013年对甘肃省野生及栽培甘草进行了病害调查和病原鉴定,旨在为甘草病害综合防治以及规范化种植提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 调查时期和地点

2007年9月~2013年10月,对民勤县、渭源县路原乡及清源镇大田,岷县药材示范园及大田、陇西药材示范园及大田、甘肃中医学院药材园等5个市县的32个田块的甘草,在苗期、成株期、采收期进行了病害调查。

1.2 调查方法

采取五点取样[9],每点调查十株,记载发病率,严重度。采集典型病株,压制标本,保存并用于室内进行病原鉴定。

1.3 病原鉴定

对采集的标本描述其症状,镜检病原形态,测定50个孢子的大小。根据症状特点、病原形态、大小、参照有关资料[6-14]进行鉴定。

2 结果与分析

2.1 甘肃省甘草病害的发生情况

经田间系统调查和室内病原鉴定,发现甘肃省甘草病害有7种,其中病毒性病害1种,细菌性病害未见。

甘草褐斑病、锈病发生普遍且严重,7~8月高温季节,降雨多、露时长、湿度大时病害发生严重。在我省甘草主栽区均有发生,发病率可达58%~80%,有些田块发病率≥80%,严重度3~5级。育苗地发生较轻,二年生生产田发生严重。栽培甘草病害重于野生甘草。其余病害均发生在栽培地甘草。壳二孢轮纹病主要分布于陇西和岷县,发病率15~20%,严重度1~2级;灰霉病主要分布于陇西和岷县,发病率46%,严重度2~3级。白粉病轻度发生,主要分布于岷县和民勤;链格孢黑斑病轻度发生,主要分布于凉州区和岷县。病毒病7~8月在渭源轻度发生。

2.2 甘草病害症状及病原鉴定

2.2.1 甘草褐斑病 症状:主要为害叶片。叶部产生中型(2~8 mm)病斑,通常在叶脉一侧或主脉与侧脉分叉处的三角区发生,呈多角形、不规则形、长条形,褐色至黑褐色,病斑边缘清晰或不清晰,环境潮湿条件下,斑上产生黑色点状霉状物,后期病斑上覆盖一层厚厚的黑色霉状物,及病菌的分生孢子梗及分生孢子。严重发病时,病斑相互连接,叶片变为淡红褐色至紫黑色,大量脱落。叶柄上病斑长条形、长椭圆形,淡紫红色至淡紫褐色。

病原:病原菌为有丝分裂孢子真菌中的甘草尾孢Cercosporaglycyrrhizae(Sǎvulescu & Sandu)Chupp。渭源路原标样为:子座生于叶面,近球形、椭圆形,淡灰褐色,大小37.6~62.3 μm×29.4~47.0(平均50.7×39.8)μm(见图1A);子座上有分生孢子梗9~34根束生,灰褐色,无隔,稍弯曲,顶部近平截,较圆,稍变狭,不分枝,具膝状节,孢痕明显,大小25.9~44.7 μm×3.5~4.7 μm(平均32.7×3.8)μm。(见图1B、C);分生孢子无色,鼠尾状、鞭状、直或稍弯曲,基部粗,上部细,0~6个隔膜,多为2~4个隔膜,基部平截,大小33.4~119.4 μm×2.3~4.5 μm(平均73.4×3.6)μm。有的分生孢子很长,达144.59~206.65 μm(平均176.6 μm),具11~12个隔膜(见图1D)。

渭源清源镇及陇西标样:分生孢子梗簇生(多5根以上),淡褐色至褐色,具0~3个隔膜,大小14.1~34.1×4.7 μm。分生孢子无色、淡青褐色,透明,直或稍弯曲,基部平截,顶端钝圆,具3~9个隔膜,多为5~6个,大小44.7~134.4 μm×1.8~4.1 μm(平均71.0×3.4)μm,未见典型子座结构。

A.分生孢子座 B、C.分生孢子梗 D.分生孢子图1 Cercospora glycyrrhizae

2.2.2 甘草锈病 症状:叶片、茎秆均受害。初期叶片正面症状不明显,叶背面产生灰白色、灰黄色,圆形疱斑,后增大呈半球状,表面光亮,表皮破裂后露出黄褐色夏孢子堆并散出夏孢子。发病严重时,整个叶片覆盖夏孢子堆,引起叶片至全株叶片枯死。后期在叶片两面产生黑褐色冬孢子堆,并散出黑粉。

病原:病原菌为真菌界担子菌门甘草单胞锈菌Uromycesglycyrrhiza(Rabenh.)Maga.。夏孢子球形、近球形、椭圆形,淡黄色至淡黄褐色,表面有小刺,大小20.0~35.3 μm×17.6~23.5 μm(平均26.9×20.0)μm。冬孢子卵圆形、椭圆形,单胞,褐色,表面光滑,顶端明显加厚,有无色短柄,孢子大小20.0~32.9 μm×15.3~18.8 μm(平均28.1×18.6)μm(见图2)。

图2 Uromyces glycyrrhiza冬孢子

2.2.3 甘草壳二孢轮纹病 症状:叶面产生中型(8~12 mm)圆形、椭圆形病斑,褐色,其上有轮纹,后期生有黑色小颗粒,即病菌的分生孢子器。

病原:病原菌为为有丝分裂孢子真菌中驴豆壳二孢AscochytaonobrychidisBond.-Mont.。分生孢子器扁球形、近球形,黑褐色,直径179.2~201.6(平均189.9)μm,高143.3~170.2(平均157.7)μm。分生孢子具1个隔膜,无色,圆柱形、长椭圆形,两端圆,隔膜处隘缩或不隘缩,大小8.2~15.3 μm×4.7~5.9(平均11.8×5.2)μm。(见图3)。为国内新寄主。

图3 Ascochyta onobrychidis分生孢子

2.2.4 甘草灰霉病 症状:主要为害叶片。病害多自叶尖或叶片中部产生大中型(10~22 mm)圆形、半圆形病斑,红褐色、粉红褐色,病斑表面稍现粉状。病健组织交界处不明显,叶背有稀疏的褐色丝状物。

病原:病原菌为有丝分裂孢子真菌中灰葡萄孢BotrytiscinereaPers.。分生孢子梗褐色,有隔,长宽1 343.7~1 432.0 μm×12.9~23.5 μm,顶部分支垂直,分支末端聚生分生孢子。分生孢子单胞,无色,卵圆形、椭圆形,大小18.8~25.9 μm×10.6~15.3μm(平均21.7×12.9)μm,孢子有小柄。

2.2.5 甘草白粉病 症状:叶片、叶柄、嫩茎均受害。初期叶部产生圆形小型(4~6 mm)白色粉斑,后扩大连片,以至整个叶片覆盖白粉,病部组织变黄,引起落叶,未见产生闭囊壳。

病原:病原菌为有丝分裂孢子真菌中的白粉菌属Erysiphesp.。分生孢子单胞,无色,圆柱形、腰鼓形,大小23.5~36.5 μm×10.6~15.3 μm(平均29.2×12.1)μm。闭囊壳球形,近球形,大小33.0~68.8 μm(平均50.6 μm);附属丝菌丝状,长宽5.5~52.2 μm×2.5~4.8 μm(平均22.6×3.5)μm;子囊多个,袋状,大小23.2~35.1 μm×14.5~24.4 μm(平均30.2×18.6)μm。

分布:岷县、民勤。发病程度:轻度发生。

2.2.6 甘草链格孢黑斑病 症状:多自叶尖或叶缘发生,向内扩展呈半椭圆形至椭圆形病斑,褐色、淡褐色,后期中部变黑褐色,生有少量霉层。

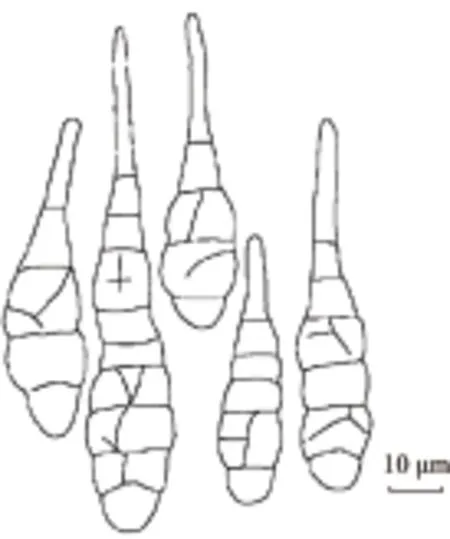

病原:病原菌为为有丝分裂孢子真菌中的链格孢属Alternariasp.。分生孢子倒棍棒状,孢子大小32.9~71.7 μm×10.6~15.3 μm(47.1×12.9)μm,有短喙,具4~8横隔膜及少数纵隔膜。隔膜处隘缩。

本菌与国内文献记载的豆科中的四种病菌明显不同,故种待定。

2.2.7 病毒病 症状:叶部产生淡绿与深绿相间的花叶,严重时,叶片畸形。

病原:毒源待定。

A.闭囊壳 B、C.子囊图4 Erysiphe sp.

图5 Alternaria sp. 分生孢子

3 讨论

3.1 关于甘草褐斑病

自甘肃省渭源县路原乡一带采集的标样具有典型的子座结构,且分生孢子生长良好,有的分生孢子是陇西标样的2.5倍。这与该地潮湿温暖的环境条件有关,而陇西以及渭源其他干旱地区的标样上无典型子座结构,且很难形成孢子。国内陆家云、韩金生报道甘草褐斑病是由黄芪尾孢Cercosporaastragalis引起[4-5],刘锡进记载为甘草假尾孢Pseudocercosporacavarae引起[12],宁夏报道是由星形短梗霉Napicladiumasteroma引起,据甘肃省标样观察,甘草褐斑病的病原为甘草尾孢Cercosporaglycyrrhizae。

3.2 甘草褐斑病和锈病

在各个甘草产区发病率均在80%以上,严重度达3~5级,每年在甘草生长季节,发生非常普遍且严重,引起早期的叶片脱落、植株衰弱、枯死,是甘草生产区的主要病害。因此对于这两种病害需进行生物学特性、病害循环及发病条件以及防治方法等系统深入的研究,并开展药剂防治。

[1] 国家药典委员会.中国药典[S].一部.北京:中国医药科技出版社,2010:80.

[2] 王玉庆,朱枚.我国甘草资源调查与分析[J ].山西农业大学学报,2002,22(4):367.

[3] 魏胜利,王文全,王海.我国中西部地区甘草资源及其可持续利用的研究[J].中国中药杂志2003,28(3):203.

[4] 韩金生.中国药用植物病害[M].吉林:吉林科学技术出版社,1994:482.

[5] 陆家云.药用植物病害[M ].北京:中国农业出版社,1995:48

[6] 戴方澜.中国真菌总汇[M].北京:科学技术出版社,1979.

[7] 黄素芳,向本春,任毓忠.新疆甘草斑点病病原分离鉴定[J].新疆农业科学,2009,46(3):536-539.

[8] 高立原,杨彩霞,刘浩.宁夏甘草病虫害记述[J].植物保护,2002.28(4):31.

[9] 方中达.植病研究方法[M].北京:中国农业出版社,2001:6~13.

[10] 郭英兰,刘锡进.中国真菌志.[M].第二十四卷.北京:科学出版社,2005:158.

[11] 白金铠.中国真菌志[M].第十七卷.北京:科学出版社,2003:69.

[12] 刘锡进,郭英兰.中国真菌志,[M].第九卷.北京:科学出版社,1998:162.

[13] 张天宇.中国真菌志,链格孢属[M].第十六卷.北京:科学出版社,2003.

[14] 陈桂清,余永年,郑儒永.中国真菌志[M].第一卷.北京:科学出版社,1987.

DiseaseSurveyandPathogenIdentificationofGlycyrrhizauralensiinGansuProvince

CAO Zhanfeng1,WANGyan2*,CHENXiurong3

(1.GansuProvincialCashCropsTechnologyExtensionCentre,Lanzhou730030,China;2.GansuCollegeofTraditionalChineseMedicine,Lanzhou730000,China;3.CollegeofPrataculturalScience,GansuAgriculturalUniversity;KeyLaboratoryofGrasslandEcosystem(GansuAgriculturalUniversity),MinistryofEducation;Sino-U.S.CenterforGrazinglandEcosystemSustainability,Lanzhou730070)

Objective:Provide theoretical foundation for integrated disease control and standard cultivation ofGlycyrrhizauralensi.Methods:Field survey and morphology pathogen identification of wild and cultivated Glycyrrhiza uralensi were conducted in Minqin,Minxian,Longxi,Weiyuan,Lanzhou during 2007 to 2013.Results:Seven diseases have been found:brown spot(Cercosporaglycyrrhizae),rust(Uromycesglycyrrhiza),ring spot(Ascochytaonobrychidis),grey mould(Botrytiscinerea),powdery mildew(Erysiphesp.),black spot(Alternariasp.)and a virus disease.Conclusion:Brown spot and rust are the serious diseases.The safety and efficient control methods need to be developed.

Glycyrrhizauralensi;Disease survey;Pathogen identification

2014-07-03)

国家自然基金项目(31460013);甘肃省中药材产业科技攻关项目(GYC13-03);甘肃省中药材产业科技攻关项目(GYC11-01)

*

王艳,副教授,从事药用植物病理学研究。Tel(0931)8489713,E-mail:gswangyan101@163.com

10.13313/j.issn.1673-4890.2014.12.012