关于岫岩之皮影(一)

2014-09-04关意宁

文/关意宁

关于岫岩之皮影(一)

文/关意宁

(接上期)

张奎军可以算作是这个叫做“德胜班”的皮影班子的台柱子了,但他本人却不是班主。在多数民间的类似班社中,班主总是有着非同一般的权威,而班主都有一个鲜明的标志,就是拥有“戏箱”。这个承载着传统文化又凝聚着全班社集体力量的箱子里装的物件,自然视班社表演的品种而有区别。比如皮影班子的戏箱里,就装着皮影、影卷等,这其中以皮影的价值最高。

无论在哪个地区,制作皮影都是一项比较高难的手艺。只直观粗浅地想象一下,既要处理皮料,又要精雕细刻,又要渲染着色,又要连接成形,非得是个全才的艺术家才能完成。而制作一箱皮影,要制作上百个甚至几百个“头”,还要几十个“身”。加上无数的刀枪剑戟斧钺钩叉等,又要有技术,又要花功夫。因此,皮影制作的工艺也是一项非物质文化遗产项目,受到各地广泛关注和保护。尽管如此,做皮影的人也越来越少了。听艺人们说,首先所用原料驴皮就不容易收到,只有驴皮做出的影才通透生动,是其他原料难以替代的。想起在旅游景点看到的那些塑料皮影,的确木讷了许多。而现在即使是做出一副可以足够一个班社使用的皮影来,也未必会找到买家。相对皮影制作来说,皮影戏表演失传的现象更为严重。据我们现在掌握的情况,岫岩还在活动的皮影班子不超过3个,而上世纪50年代的数量则大大多于现在,具体数字不详,但据说一个镇子就有好多个班社在活动。岫岩地区的文化生态在整个东北地区已经算是保持相当完好的,比如沈阳的沈北新区,如今只剩下制作皮影的工艺,完全不见表演的人。没有唱戏的,不知道行头还有多大存在的价值,还会存在多久。另外皮影如今价格不菲,也从另一个方面影响了唱戏人的积极性。也是据艺人们说,前几年有一箱不错的皮影,被一些外国人看中,以2万元的价格收走,此后这个价格成了制影人的心理价位。其实看着那一整套精美的皮影,2万元真的不算什么高价,然而对于艰难讨生活的皮影艺人来说,这无疑是个天文数字。世界在飞速发展,交通闭塞也阻断不住商品经济大潮席卷物物交换、自给自足的地区,因此往往一些依托传统经济方式存在的传统文化面对这样的变化措手不及,皮影就是这样。我们究竟能做些什么呢?还是在这些美妙的艺术品种还在的时候多看看、多存存、多写写吧。

跟大多数朴素的民间信仰有关的艺术品种相似,因为需要消灾解难、保佑平安,皮影戏一半娱人、一半娱神,因此供奉神明的环节和物品一概不能马虎。从程序上看,虽然没有明确地叫做请神的环节,但表演的最开始,还没有支上“亮子”之前,艺人就要演奏一段完全由打击乐构成的乐段,称为“一通”。演奏一“通”的同时,事主家要出门放鞭炮,烧纸等。鞭炮通常在类似的民间信仰中,起到通知神明表演地点的作用。而“一通”奏过,才是上“亮子”演奏跟“一通”相似的“二通”来给观看的人们预告演出即将正式开始。再进入管弦乐段。“亮子”是影人们的舞台,在岫岩看见的两家班社是用竹竿支起一大块白色“的确良”,在后面挂上个灯泡。而在甘肃等地还保留着用宣纸当“亮子”的习惯,表演的时候要付出加倍的小心。为美观起见,亮子上方要挂个大型的皮影装饰,德胜班的这个装饰影精美绝伦。

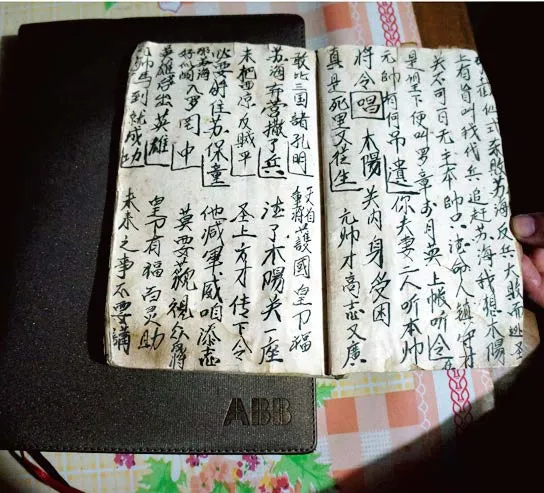

影戏正式开始了。每一个表演者都是多面手,他们要演唱、演奏、做戏、转换道具等。“亮子”前是完整地表现历史故事,“亮子”后是艺人们忙碌非凡。影戏还有个有趣之处,就是艺人们演唱都是按照卷本进行,德胜班负责翻卷本的艺人戴着黑框眼镜,正襟危坐。在旧时乡村识字人数不多的年代,这样的造型是很受人敬畏的,皮影的文本也因此都能得以很完整地留存。岫岩皮影的基本唱腔称为“支”,与其他戏曲相似,根据行当唱法不尽相同。发展的方式以板式变化为主,原板的称为“平支”,在此基础上变化出情绪、功能不同的板式。其中的男唱女腔很吸引人。记得张奎军的好友东北大鼓艺人于晓霞就曾经调侃,“没想到,你这熊样儿还能出这动静呢?”

演出过后,会有一段夹杂着唢呐演奏的独白,恭送神明,并向事主收取演出费用。张奎军悄悄告诉我,因为东家爷爷生活很苦,因此他们收费比较低。虽然张奎军在我心中是堪称“德艺双馨”的优秀民间艺术家,但实际上他的生活也很艰难。那双刚刚还在灵巧演奏的粗糙双手,在皮影表演的淡季是做瓦匠活的,班子里的其他人也大都如此半打工半行艺。然而面对更困苦的老者,他们仍然愿意力所能及地给予帮助,也许这些民间艺术的背后比我们所见包含的更多。