2009年夏季黑龙江省三次暴雨过程对比分析

2014-09-02秦密秋

秦密秋,徐 玥

(1.黑龙江省气象局,黑龙江 哈尔滨150001;2.黑龙江省气象台,黑龙江 哈尔滨150030)

1 降水概况

2009年6月19日、7月20日和8月17日在黑龙江的南部地区发生了3 次暴雨过程。

6月19日黑龙江省的齐齐哈尔、 黑河局部地区遭受了大暴雨袭击。19日01-24时,有9 个加密雨量站降水量达到100 mm 以上,74 个站降水量达到50 mm 以上,其中,齐齐哈尔曙光乡的降水量超过150 mm。 此次降水过程的主要降雨时段集中在19日的01-08时, 有两个雨量站的降水超过100 mm,12 个雨量站超过60 mm,是黑龙江省2009年入夏以来的第一次强降水过程。时间短,降水量大是这次暴雨的主要特点。

7月20日的降水主要发生在绥化南部地区,20日00-23时, 有一个站降水量超过100 mm,27 个站降水量>50 mm,以兰西县和安达市的降水量最多,其中兰西县的星火乡降水量最大,为103.7 mm。此次降水过程持续的时间比较长, 降水量在时间和空间上分布都比较均匀。

8月17日主要的降水落区在哈尔滨的东部地区。17日00-23时,有一个站降水量超过100 mm,36个站降水量≥50 mm, 其中以方正的暴雨点最多,降水量最大, 其中方正县的永丰乡降水量最大,为100.5 mm。 此次过程的降水时段主要集中在17日的14-18时,4 h 方正县永丰乡降水量为73.5 mm,珠河乡降水量为61.7 mm。

2 大尺度环流背景

2.1 6月19日环流形势

18日20时的500 hPa 形势场上,黑龙江省处于贝加尔湖西部冷涡前沿较平直的西风带中, 有短波槽活动,温度场落后于高度场,在内蒙古自治区内有西风急流存在。 东北冷涡在东移过程中逐渐增强,19日08时700 hPa 低空为偏南气流,最大风速超过32 m/s。 850 hPa 高度场上,位于黑龙江省东部的副热带高压西部的偏南气流携带大量水汽北上, 成为暴雨产生的有利水汽通道。

同时随着系统东移, 暖锋西北侧与东移冷空气相互配合降水产生。 在低空急流顶部的齐齐哈尔有西南风与西风的辐合,最大风速为18 m/s。 齐齐哈尔从02时开始地面有降水出现。 冷暖空气交汇,加强少动的暖锋是强降水持续的主要原因。 此次降水过程主要是在低空西南急流和暖锋共同作用下产生的。 暴雨落区主要在高空槽前西南气流中,急流轴左侧,地面在高低压过渡带的暖锋中。

2.2 7月20日环流形势

20日08时500 hPa 高度上,东北冷涡中心位于黑龙江省的黑河北部地区,强度为561 dagpm,副高592 线北部平直位于32°N 附近,稳定少动,低涡槽前与副高顶部为较平直的偏西气流。 700 hPa 冷涡中心与500 hPa 相近,槽线位于52°N,130°E-40°N,118°E附近。 20日20时冷涡东南移动,冷涡中心位于哈尔滨北部、绥化南部地区,即46°N,128°E 附近,冷涡后部有弱冷空气南下补充。 地面低压东移北上,降水落区主要在高空冷涡第四象限,地面低压的顶部。

稳定维持的副高提供充沛的水汽条件, 东北冷涡后部弱冷空气的补充是暴雨的触发机制。 冷涡周围云系旋转经过绥化南部地区, 连续不断的降水产生局地暴雨。

2.3 8月17日环流形势

17日08时,500 hPa 高度上为两涡一脊形势,黑龙江省为高空暖脊控制,20时系统东移,鄂海冷涡减弱消失,黑龙江省处于高空槽前西南气流控制下,暖湿气流强盛, 高空槽前气流辐合。 700 hPa 暖脊东移,冷涡前部控制黑龙江省中西部地区,槽前气流辐合,偏南气流与偏西气流交汇。 850 hPa 高度上,152 dagpm 线沿着120°E 北上, 给降水区带来充足的水汽。 地面处于低压倒槽顶部向东北方向延伸的过渡带中,低压北部气流辐合区。 降水落区主要在槽前气流辐合、低涡北部风切变、地面倒槽区域内。

3 物理量场分析

3.1 水汽及动力条件分析

3.1.1 水汽通量和水汽通量散度

暴雨的产生需要大量的水汽, 其产生源地的水汽主要是通过大规模的水平气流输送到暴雨区的,而水汽输送量的大小则用水汽通量表示。 6月19日08时,850 hPa 暴雨区处于南部水汽通量高值区下游,该水汽通量高值区位于吉、辽、蒙三省交界处,中心值达32 g/(s·cm·hPa), 暴雨区值为16 g/(s·cm·hPa);7月20日08时,850 hPa 受西南气流影响暴雨区也在水汽通量高值区下游, 该水汽通量高值区位于(42°N,125°E)附近,中心值达18 g/(s·cm·hPa),暴雨区值为2 g/(s·cm·hPa),20日20时水汽通量逐渐减弱;8月17日08时,850 hPa 水汽通量场中, 暴雨区处于两个水汽通量高值区中间, 其中位于辽宁境内的水汽通量高值区是此次暴雨过程的主要水汽输送源地,中心值达16 g/(s·cm·hPa),暴雨区值为7 g/(s·cm·hPa)。

暴雨的产生除了考虑水汽输送条件, 同时还要考虑气流的辐合情况, 尤其是低层的水汽辐合是形成暴雨的重要条件之一。 在水汽通量散度场上,6月19日08时,水汽辐合区位于齐齐哈尔北部、黑河南部,暴雨区正位于水汽辐合中心区,水汽通量散度值为-28 g/(s·cm2·hPa);7月20日08时,850 hPa 两个水汽辐合区分别位于(42°N,128°E)和(50°N,132°E)附近,暴雨区位于两水汽辐合区的中心轴上,水汽通量散度值大约为-15 g/(s·cm2·hPa);8月17日08时850 hPa 水汽辐合区位于黑龙江省西部地区,而暴雨区处于水汽辐散区, 水汽通量散度为10 g/(s·cm2·hPa),在暴雨发生前后暴雨区一直处于水汽辐散区。

3.1.2 假相当位温

通过分析700 hPa 和850 hPa 的假相当位温发现,6月19日08时和7月20日08时暴雨区南部均有高能区,700 hPa 能量中心分别为68 ℃和60 ℃,并且向着暴雨区方向延伸, 而8月17日08时暴雨区则处于能量低值区过渡带,能量值低。 850 hPa 上,三日的暴雨区均处于能量高能区延伸出的高能舌上,6月19日的高能区位于华北地区, 而7月20日和8月17日的高能区则位于我国东部洋面上。

6月19日高能区自西南方北上进入黑龙江省西南部,移动路径经向度大,能量锋区明显并占据主导地位。7月20日高能区在东移北上时偏东分量较大,能量区移动路径明显偏南,能量锋区不明显,高能量占据优势。8月17日高能区的路径也是东移北上,偏东分量大,低能舌东移南下,能量锋区很不明显。3.1.3 垂直速度

大气中的能量转换主要是通过垂直运动来实现的。 垂直速度是衡量大气垂直运动的一个物理量,垂直运动造成的水汽、能量、动量、涡度等物理量的垂直输送是天气系统的发展的重要因素。 6月19日08时500、700、850 hPa 垂直速度上,暴雨落区垂直速度值均为负值,且处于负值中心区,上升运动强烈。7月20日08时500、700、850 hPa 垂直速度上,暴雨落区垂直速度值均为负值, 但是暴雨落区处于负值边缘区,上升运动较6月19日弱。 8月17日暴雨落区处于垂直速度正、负值过渡区,垂直速度大约为0 hPa/h,垂直速度很弱。 从700 hPa 垂直速度上,暴雨区的垂直速度分别为-70 hPa/h、-20 hPa/h 和0 hPa/h。

3.1.4 涡度场

大气的大尺度运动基本上是涡旋运动, 实践证明,500 hPa 涡度场能较好的描述大气运动的本质。通过对各层大气涡度场的分析发现,6月19日08时500 hPa 以下暴雨区均为正涡度中心控制,正涡度中心强度强,涡度梯度大,300 hPa 以上转为负涡度。 7月20日08时500 hPa 以下暴雨区均处于正涡度边缘,正涡度中心强度较弱,涡度梯度小,250 hPa 以上转为负涡度。 8月17日08时,700 hPa 以上暴雨落区为负涡度,850 hPa 以下为正涡度区,且涡度层浅薄。

3.2 不稳定场分析

3.2.1 6月19日

分析齐齐哈尔探空站T-logP 图,18日20时正能量区明显, 700 hPa 高度以下水汽条件充沛,700 hPa 以上水汽含量较低, 大气层结表现为 “上干下湿”,大气层结不稳定,有利于强对流天气的发生。 19日08时,正能量区消失,500 hPa 高度以下均为高湿度区,此时强降水过程已经减弱。 同时风向由底层的西南风顺时针旋转为高层的西北风, 暖湿空气占主导地位,随着冷涡的东移,低空的风速明显增强。

3.2.2 7月20日

分析伊春探空站T-logP 图,19日20时正能量区不明显,低层水汽饱和度不高,物理量符合不稳定大气层结特点。 20日08时正能量没有明显增加,600 hPa 高度以下水汽条件转好,k 指数增强,θse850-θse500和沙氏指数SI 表明大气层结处于较弱的稳定状态。 整体看来, 大气层结还是处于比较稳定的状态,降水也以稳定性降水为主。

3.2.3 8月17日

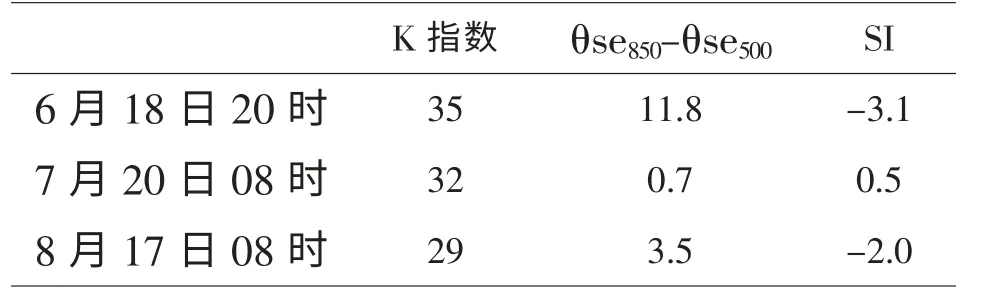

分析哈尔滨探空站17日08时的T-logP 图发现,700 hPa-500 hPa 高度上有明显的正能量区,500 hPa 高度以下水汽条件较差,风向由低层的南风逐渐向高层顺时针旋转为偏西风, 物理量指数表明大气层结不稳定, 综合分析表明, 会有局地对流天气出现。17日20时,正能量区消失,大气层结不稳定指标转向稳定状态, 降水也较16-18时的强降水有明显减弱。 三次过程的物理量对比见表1。

4 雷达回波特征

表1 物理量指数对比

4.1 6月19日

18日23时,齐齐哈尔北部不断有较强的块状回波交替生消, 新生回波沿西北-东南向线性排列,以30 km/h 的速度向东北移动,西南边界处有层状云回波向东北方向移动,逐渐进入观测范围。 19日00时30 分,齐齐哈尔北部的对流回波加强,并联结成一条长210 km,宽10 km 的强回波带,回波带中有对流单体,对流回波持续时间很短,降水量不大。

对流回波带在向东北移动时逐渐减弱, 齐齐哈尔附近不断有回波产生,强度在40 dBz 左右。同时从西南方向进入观测范围的层状回波面积进一步扩大,回波强度由十几dBz 增到35 dBz 左右,至04时已经形成大面积的混合性降水回波, 强回波维持在37 dBz 左右,有“零度层亮带”。 混合云回波较强的降水效率产生了局地暴雨,富裕县的塔哈1 h 降水量达到54.5 mm,二道湾为32.7 mm。 08时左右回波强度逐渐减弱为层状云回波。

在速度图上,02时齐齐哈尔北部的对流回波中有风场辐合和“逆风区”,同时在0.3 km 和6 km 高度处有强速度中心, 速度分别达到20 m/s 和16.9 m/s,表明有急流的存在。 至04时速度特征比较稳定,风场比较均匀,速度中心逐渐增大,在1.1 km 和3 km高度处速度均为27.5 m/s,有“牛眼”和“速度模糊”出现,这是典型的急流速度场特征。 同时,高空急流的高度逐渐降低,高空急流的能量下传,此时地面降水强度最大。

降水回波逐渐从混合云回波减弱为层状云,速度分布均匀,“牛眼”和“速度模糊”越发清晰,08时最大来向风速和去向风速分别达到33 m/s 和22.6 m/s,急流特征显著,零速度线呈“S”型弯曲。

4.2 7月20日

从1.5°仰角的PPI 上可以看出,从7月20日02时开始, 在测站的西南向有混合性降水回波进入观测范围,回波强度在35 dBz 左右,强度均匀,前沿整齐,在低压前部西南气流引导下,以30 km/h 的速度向东北方向移动。 东移北上过程中回波前部不断有稳定回波生成,05时观测范围内已布满混合性降水回波,回波整体结构松散,但是较强的回波中心还是清晰可见的。 此时地面有降水出现。 到10时回波结构紧密,强回波中心面积明显增大,强度增强,达到40 dBz 以上,地面降水强度增强。 此时暴雨区仍处于系统前部,受西南气流影响,给暴雨区带来第一波强降水。 随着低涡东移,地面低压后部进入观测范围,从11时开始, 回波移动方向由东北方转为东南方,受低空气流影响的降水回波从低压后部再次进入,给暴雨区带来第二波降水。 此次降水过程仍为混合性降水回波,回波面积不大,持续时间短,强度很大,带状的回波中有明显的对流块, 强度达到50 dBz 左右。 至18时回波逐渐减弱消散,但气旋式旋转明显,在低压后部不断有弱的降水回波生成。

径向速度图上混合性回波特征明显,速度分布均匀稳定,在强回波处有速度辐合和“逆风区”,同时还发现有较弱的速度中心区,在05时6°仰角上“牛眼”结构最为明显,最大风速分别为12 m/s 和-8 m/s。

4.3 8月16日

此次降水过程也是混合性降水回波产生的,回波范围不大, 但是回波强度较强, 典型的 “絮状回波”,中心强度较强。 从17日凌晨开始就有混合回波进入观测范围,以60 km/h 的速度自西南向东北方向移动,回波在移动过程中伴随生消演变。12时第一块混合云回波位于测站东北方向60-90 km 范围内,强回波中心强度最大50 dBz 左右。 13时回波强度减弱为较稳定的回波,回波强度在40 dBz 左右,产生第一次降水, 同时在观测站北部开始有新的混合性回波生成并迅速加强, 测站正南方有对流单体东移北上减弱为混合回波, 移动过程中两者不断有新的回波生成,共同构成呈南北走向的带状混合性回波,大于40 dBz 的强回波中心面积大,降水效率高,正是地面暴雨的主要降水时段。 随着回波减弱移出,暴雨区的降水回波以层状云回波为主,降水强度减弱。

虽然此次过程回波比较零散, 但整体上速度结构仍很清晰。 1.5°仰角径向速度图上底层为“S”型弯曲,高层为反“S”型弯曲,径向速度大,有“速度模糊”和“牛眼”,16时6°仰角最大径向速度为27 m/s 和-24 m/s。 同时伴有“逆风区”和速度辐合。