腰麻个体化注药对老年患者人工关节置换术阻滞特征的影响(附240例报告)

2014-08-24张诚章廖荣宗

张诚章,严 江,廖荣宗,陈 寰

(佛山市中医院麻醉科,广东 佛山 528000)

随着我国逐渐进入老龄化社会,老年患者下肢骨科手术比例逐渐增多,且术前合并症多,其手术和麻醉的安全性也越来越受重视。腰麻具有起效快、麻醉效果确切、肌松良好,对肝、肾及肺功能影响小等优点,广泛用于这类患者下肢骨折手术的麻醉,但腰麻的安全性迄今仍有争议。我们探讨腰麻个体化注药对老年患者人工关节置换术阻滞特征和麻醉安全性的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择240例行人工髋关节置换手术患者,其中男93例,女147例;行人工全髋关节置换术患者96例,人工股骨头置换术患者144例;年龄65~105岁;ASAⅠ~Ⅲ级(高血压病、糖尿病未经系统治疗和控制、恶性心律失常、急性和慢性心功能不全、呼吸功能衰竭、神经系统疾病患者除外)。患者随机平均分为两组,其中Ⅰ组患者男46例、女74例,Ⅱ组患者男47例、女73例,两组一般资料比较差异无统计学意义。

1.2 方法 所有患者均不使用术前药,入室后常规面罩吸氧(氧流量3L/min),监测心电图(ECG)、上肢无创袖带血压(BP)监测、连续监测心率(HR)、脉搏、血氧饱和度(SPO2)。麻醉前使用胶体(琥珀酰明胶注射液)300~500ml扩容,咪唑安定1mg静注。常规去氧肾上腺素50ml(0.2mg/ml)接电子静脉注射泵备用。患者均采用手术床头高脚低位(5°~10°),侧卧位且患侧在上(也是手术要求体位),由专人穿刺操作和监测。于L3-4预留硬膜外管,腰麻选择L4-5间隙、25G穿刺针,0.5%布比卡因1.5ml与注射用水1ml配制成含0.3%布比卡因轻比重液备用。两组均回吸脑脊液通畅后注药。Ⅰ组单次注药2ml(布比卡因6mg),注射速度1ml/5s,保持侧卧15~30min,针刺测麻醉平面,阻滞平面达L1后调手术床水平位。当BP有下降趋势时,在适当加快补液的同时用去氧肾上腺素1~3μg/(kg·min)静脉泵注,并根据BP变化调节泵药速度,循环稳定后逐步减量,最后停止泵注。Ⅱ组方法与Ⅰ组相同,仅腰麻注药采用分次试探性给药,首次注射1.0ml(布比卡因3.0mg)后留针,每5min测阻滞平面,如果阻滞平面未达L1且循环稳定时追加局麻药0.5ml 。如此时循环不稳定则适当加快补液和泵注去氧肾上腺素待循环稳定后再追加局麻药。

1.3 监测标准 首次注药毕至无痛平面达L1为痛觉阻滞起效(达标)时间,痛觉阻滞起效到无痛平面减退至L2的时间为痛觉阻滞持效时间。如无痛平面始终未达L1但仍能手术,不属阻滞失败,如需加用硬膜外麻醉或加用其它麻醉如静脉全麻等方能手术者,属失败。首次注药毕至患肢水平伸直不能抬离台面(达标) 为运动阻滞起效时间,至患肢恢复抬离台面时间为运动阻滞持效时间,如下肢肌力始终保持3级以上为运动阻滞失败[1]。记录痛觉平面固定时间(从首次给药至麻醉平面稳定在某个节段的时间)及其持效时间(麻醉平面从达到最高节段到下降至下一节段的时间)。如平均动脉压(MAP)低于基础值的30%或BP<90/60mmHg为低血压; HR<50次/min,为心率缓慢;SPO2<95%为呼吸抑制;ST段水平下移>0.1mV持续时间>5min或出现心绞痛均为心肌缺血。同时观察阻滞特征、低血压、心率减慢、心肌缺血等情况。

2 结 果

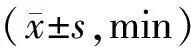

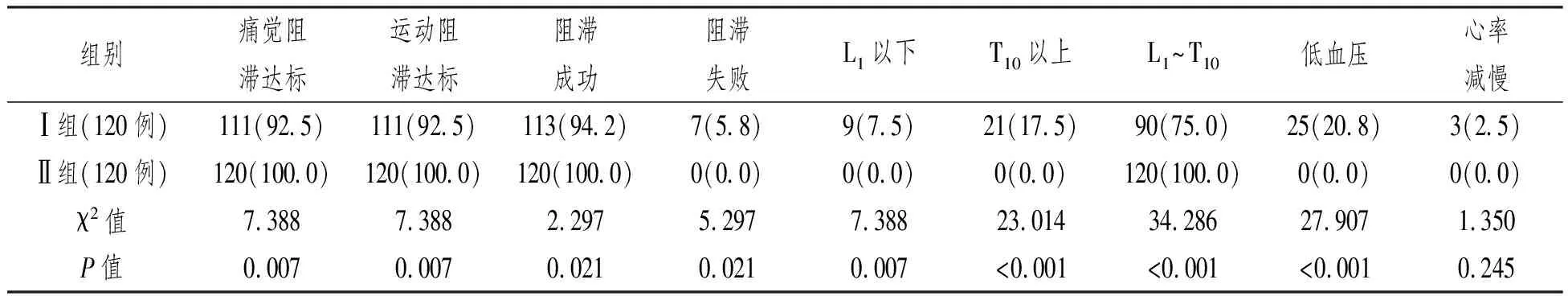

两组阻滞特征见表1。Ⅱ组与Ⅰ组比较痛觉和运动阻滞起效时间及其持效时间、阻滞平面固定时间及其持效时间均延长,有显著性差异(P<0.05)。两组痛觉和运动阻滞达标情况、阻滞成功和失败例数、阻滞平面情况、低血压、心率减慢等情况见表2。

Ⅰ组局麻药用量均为6mg,但麻醉固定平面变化大,表现为21例麻醉平面超过T10(P<0.001),其中4例达T6。Ⅰ组120例患者中9例未达L1目标平面(P<0.05),其中7例需加用硬膜外麻醉方能手术(P<0.05)。仅75%达L1~T10(P<0.001)。

Ⅱ组局麻药用量个体差异大,平均局麻药用量7.15±2.85mg,有5例用量为3.0mg;最大用量10.5mg,有7例。患者麻醉固定平面集中,均集中在L1~T10。Ⅱ组患者在痛觉阻滞、运动阻滞达标情况和麻醉成功率及低血压发生情况方面优于Ⅰ组,两者有显著差异(P<0.05),至于心率减慢发生率二者无明显统计学差异(P>0.05),见表2。

Ⅰ组去氧肾上腺素用量0.48±0.36mg,Ⅱ组0.42±0.32mg,无显著性差异(P>0.05)。

术后随访7d,两组尿潴留Ⅰ组8例、Ⅱ组9例,均无神经系统并发症。

表1 两组的阻滞特征比较

表2 两组痛觉和运动阻滞达标情况、阻滞成功和失败情况、阻滞平面情况、低血压、心率减慢情况[n(%)]

3 讨 论

腰麻的阻滞效果确切、完善,已达成共识,但对老年人应用,易出现起效快、扩散广,阻滞平面增宽,阻滞作用延长,加之老年人心血管调节能力较差,易发生明显的低血压,因此,腰麻在老人中应用仍十分谨慎。尽管影响阻滞平面的因素很多,但剂量在任何情况下都是决定性因素[2]。选择最低的有效剂量,对循环、呼吸功能影响小,能保持病人清醒状态并达到良好的麻醉效果,是老年病人的麻醉原则[3]。从本研究结果来看:①老年人蛛网膜下隙给药的个体差异较大,换言之,常规某一剂量可能会出现广泛阻滞或阻滞平面不足,即存在少数病例麻醉平面达不到手术要求或麻醉平面过高的情况。布比卡因统一单次给药,其麻醉阻滞平面有不确定性,这是蛛网膜下隙一次性给药出现低血压发生率高、麻醉失败率高的主要原因。②广泛阻滞是椎管内阻滞发生低血压的常见原因,老年病人出现低血压时则更危险;而阻滞平面不足改全身麻醉或辅助硬膜外加药,都可能会增加麻醉的变数,使麻醉的可控性明显降低,影响到麻醉的安全性。③老年患者下肢手术采用小剂量试探性分次逐步给药直到麻醉平面满足手术要求,可以真正做到个体化给药,并能适合于每一个体,既能做到满足手术需要的目的,又能使麻醉中心血管系统并发症的发生率降低,麻醉可控性高,进一步提高麻醉的安全性。④笔者认为:如果试探性注药过程中麻醉平面达不到L1,此时的血压有明显的下降趋势或出现低血压,则不宜盲目为了使平面达L1即时加药,应在适当增快补液辅助去氧肾上腺素静脉泵注,待血压回升后再追加药物较为妥当和安全。

单次注药起效快、扩散广,阻滞平面增宽,符合老年人脊麻的特点,个体化给药阻滞起效明显较单次给药减慢,可能是由于分次给药,开始剂量小且试探本身需要时间,但可以避免椎管内麻醉循环的波动,因此在这种特殊情况下,麻醉起效慢不是缺点,结果利应大于弊。持效时间延长是由于部分病人剂量大于Ⅰ组所致,这种剂量相对较大,是根据患者当时的自身情况而定的,是在试探性给药且循环稳定下追加的,实践证明是安全的;但由于剂量相对多,维持时间长,术后应在恢复室观察并减少体位的变动,待麻醉平面消退后再送病房,换言之,手术后应适当延长监测时间以保证安全。

事实证明:①行髋关节置换的老年患者麻醉时给麻醉充分的时间,通过剂量、体位调节麻醉平面、适当补充容量、谨慎且严密观察,阻滞范围完全可以控制在手术侧T10以下,还可避免出现广泛阻滞和循环波动,提高了麻醉的成功率和可控性。②采用轻比重布比卡因、患肢在上的侧卧位容易实施单侧阻滞,且单侧腰麻的阻滞范围小,减小了对循环系统的干扰。根据血压的变化趋势酌情使用去氧肾上腺素小剂量泵注维持,可有效减少低血压发生率和减轻低血压的严重程度,对维护循环稳定有利。应当指出:①老年患者应用去氧肾上腺素,升高血压可能反射性减慢心率[4],但本研究未出现以上现象,可能是因为在血压出现下降趋势时,采用小剂量静脉泵注,而不是单次静脉注射,实践证明此用法是安全的。②麻醉手术过程长时间使用去氧肾上腺素可能造成重要器官灌注不足,因此,应在适当扩容、循环稳定的情况下宜逐步减量,尽早停用。

总之,老年患者行人工髋关节置换手术时腰麻采用麻醉阻滞平面L1为目标,小剂量分次个体化注药的方法,达满足手术要求的麻醉平面成功率高、麻醉可控性高、循环更稳定、安全性更高,在临床上应用有重要意义。

[1]廖荣宗,史誉吾,区锦燕,等.往返吸注与改变注药速度对蛛网膜下隙阻滞特征的影响[J].临床麻醉学杂志,2005,21(7):464

[2]谢荣.麻醉学[M].第3版.北京:科学出版社,1994:331

[3]孙增勤,沈七,石翊飒,等.麻醉失误与防范[M].北京:科学技术文献出版社,1999:248

[4]吴新民.麻醉学高级教程[M].北京:人民军医出版社,2009:125