浙江省流通产业区域竞争力评价*

2014-08-08浙江工商大学浙江水利水电学院郑书莉

浙江工商大学浙江水利水电学院 郑书莉

浙江工商大学 盛 亚 曹玉香

浙江省流通产业区域竞争力评价*

浙江工商大学浙江水利水电学院 郑书莉

浙江工商大学 盛 亚 曹玉香

一、问题提出

随着市场经济的日益繁荣,流通产业在我国国民经济运行中的作用不断提高,流通逐渐由被动地连接生产和消费的中介转变为主动地对生产和消费发挥引导作用的重要产业,其重要性已得到理论和实践界的充分肯定。尽管随着生产和消费的快速增长,流通产业也得到了快速发展,但其增长遵循的是由经济体制改革引发资本等生产要素注入的被动成长路径,流通产业自身能动力不足使其达到最优流通效率水平,仍以粗放式增长方式为主,流通业竞争力仍显不足,对经济增长的引导作用仍有待提高。

浙江省GDP多年来在全国名列第三四位,然而其流通业竞争力的综合评价在全国排名次于广东省、北京、上海、江苏省和山东省,居于第六位,可见其流通业竞争力与经济发展水平竞争力耦合程度较低,这从整体上形成经济发展的限制因素。伴随着世界经济增长减缓,浙江省外向型经济遭遇巨大挑战;但近期上海自贸区给长三角地区带来了虹吸效应和溢出效应,浙江省要通过“跨境电子商务自由贸易试验区”项目实现与之对接,商贸流通能力成为必要的配套条件之一。对浙江省十一个地区的流通产业竞争力进行评价和比较,一方面有助于考察其对经济的贡献程度及与经济发展的耦合程度,另一方面有利于客观评价每一个地区流通业发展的短板,对于提升区域流通产业竞争力和推动经济转型发展提供理论及现实依据。

二、文献综述

已有的研究成果基本遵循“商品流通—商品/资金流通”的过程定义流通的概念。马克思对商品流通的定义是:“每个商品的形态变化系列所形成的循环,同其他商品的循环不可分割地交错在一起,这全部过程就表现为商品流通。” 日本学者田岛义博(1962)将流通定义为“商品从生产者到消费者转移的现象或为转移而进行的活动”。以上两个定义都侧重考虑了商品转移过程。Fred.E.Clark(1990)、保田芳昭和加藤義忠(1988)则在“商品流通”这一表象基础上指出了流通连接生产和消费的纽带作用。日本商业学会定义委员会对流通的定义“流通是产品从生产者到消费者的社会性、经济性转移”开始关注到流通的经济性。因此狭义的流通就是指商品流通,广义的流通过程还包括指资金的运动过程。

产业竞争力研究可分两个层面: 一是国际产业竞争力,二是区域产业竞争力。由于本文旨在通过对浙江省区域流通产业竞争力评价,了解八年来各区域流通产业竞争力的排名变化,发现各区域流通产业的发展短板,因此以区域产业竞争力层面为研究对象。已有的研究成果分别从流通产业的功能角度和竞争比较的角度给流通产业竞争力下了定义,本文参考Richard H.K. Vietor (2007)对竞争力的理解,着眼于浙江省各区域流通产业在国内市场上的竞争地位,认为流通产业竞争力是某一区域的流通产业能够比其他区域的流通产业更有效地提供商品或服务的综合素质能力。按照现代产业经济理论,产业素质主要包括产业组织合理化水平和产业技术水平两个方面。因此在对流通产业竞争力进行评价时,亦需要考虑流通产业组织水平和产业技术水平。

现有的流通产业竞争力评价指标体系包括包容性指标体系和集中性指标体系。包容性指标体系涵盖评价指标较为全面,其中最具有代表性的《中国城市流通竞争力报告》(2012)包括了规模、结构、密度、设施、效率、贡献力、辐射力、成长力八大流通特征下的41个评价指标;洪涛、郑强(2002)提出了城市流通力的综合评价指标体系,包括政府支持指标、总量指标、发展水平指标、经济效益指标、对城市经济贡献指标等六大一级指标体系以及13个二级指标;宋则(2003)提出从流通规模、流通贡献、流通效率、流通环境、流通效益、流通组织化程度、流通结构、流通人才、流通信息化、流通方式、流通成本等11个方面的评价指标,建立流通产业现代化评价指标体系;石忆邵、朱卫峰(2004)构建的指标体系包括规模指标、增长指标、市场潜力、业态及结构指标、国际化指标、基础设施和服务设施条件、社会经济水平,更多考虑了流通产业发展的基础条件和国际化趋势。

集中性指标体系将评价的核心问题聚焦在“竞争力”上,构建的指标体系一般包括规模竞争力、增长竞争力、结构竞争力和效益竞争力等。从流通产业和流通企业层面评价流通产业竞争力的指标则有流通规模、流通结构、流通方式、流通效率等指标。

综合已有研究成果发现目前流通产业竞争力概念理解存在差异,文献中出现了流通产业竞争力评价、流通现代化评价、流通力评价等多个概念,这直接影响了作者对流通产业竞争力评价的侧重点选择。从指标体系的构建上看,评价体系研究成果由于理论依据选择的欠缺或差异,对流通竞争力覆盖范畴理解不一,导致各类指标取舍不同;指标选取和权重赋值的依据不足,表现出随意性,从而大大降低了评价结果的科学性和可靠性。

三、评价指标构建

(一)评价指标构建的理论依据。

自亚当·斯密的绝对优势理论,大卫·李嘉图的比较优势理论,弗农、克鲁格曼等的动态比较优势理论之后,有关产业竞争力的研究出现了技术差距理论、产品生命周期理论和规模经济理论等。迈克尔·波特在《国家竞争优势》一书提出的“钻石模型”为产业竞争力研究提供了一个较为完整的框架。促进了人们对国家、产业集群和企业竞争力的研究,得到了广泛的验证和认可。本文将以“钻石模型”为理论基础,结合已有的研究成果和当前经济技术发展现状,遵循针对性、可操作性、前瞻性原则,围绕流通产业竞争力概念来构建流通产业竞争力评价指标。

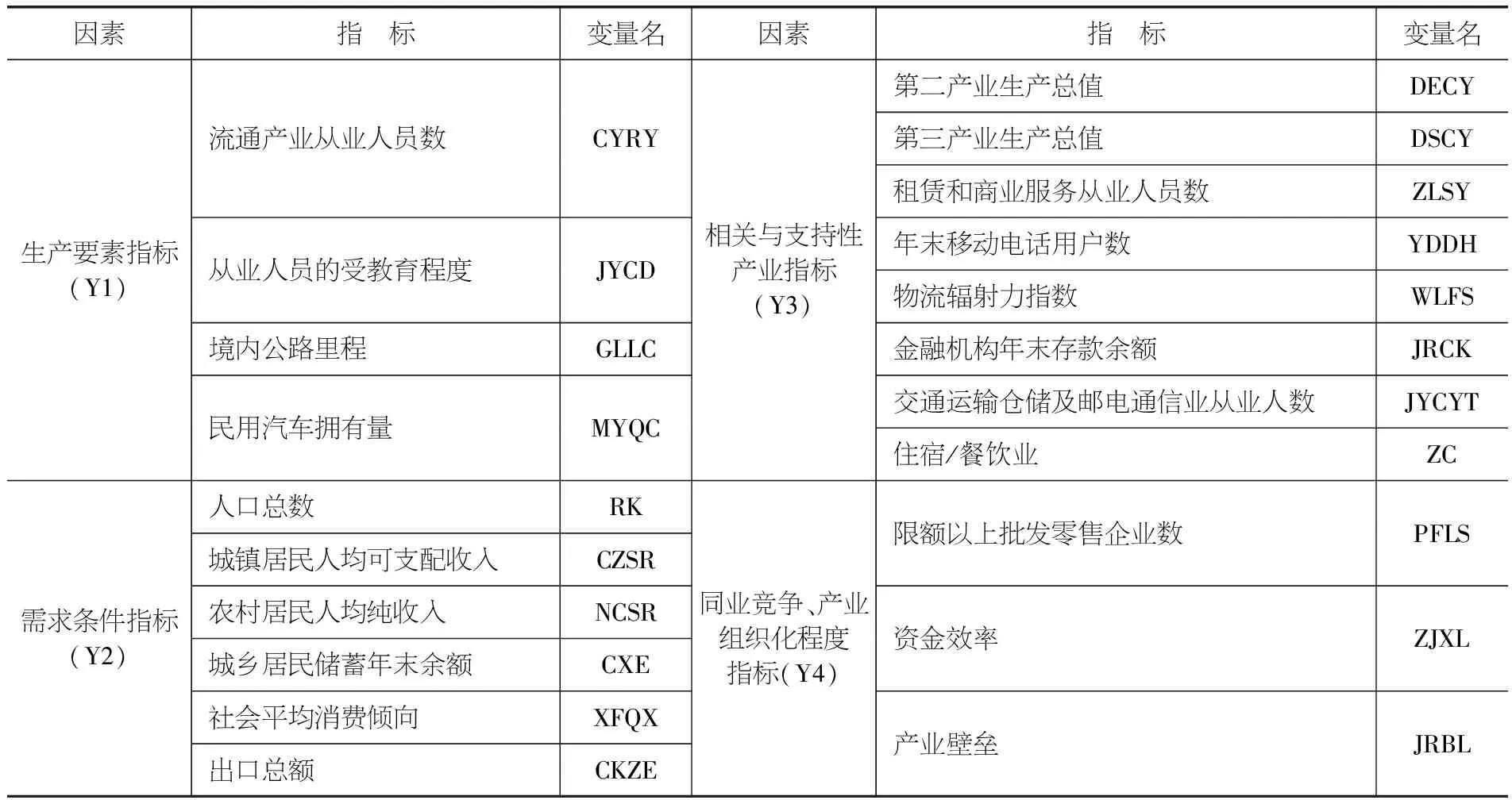

(二)评价指标体系。

波特提出的钻石模型理论认为产业竞争力由生产要素、需求条件、相关和支持性产业、企业战略与结构和同业竞争、政府、机遇六个要素共同决定,其中前四项是关键要素,后两项是辅助要素,六要素之间存在互动关系。生产要素主要指产业生产方面的表现,如从业人力资源、基础设施等;需求条件是指该行业产品或服务的国内需求状况;相关与支持性产业指区域内是否存在相关供应商和关联辅助行业;企业的战略、结构和同业竞争是指企业在特定区域的基础、组织和管理形态,以及市场竞争对手的表现,这是由行业竞争状况来决定并反映出来的,李艺、秦玉婷(2013)引入法人单位数作为市场竞争变量,认为法人单位数越多,竞争程度越激烈,对现代服务业的发展也就越有利。但从产业组织化角度看,在保证有效竞争的前提下,合理的组织化程度可以降低流通成本,有效提高流通产业竞争力,因此这里将同业竞争和行业组织化程度作为同一个指标来测度。鉴于本文目的在于考察浙江省市场机制为主导①2011年浙江市场化指数为9.76分,高于全国平均水平2.38分,持续第二年居全国第二;在所有制结构与政府职能转变两个方面,浙江排名均为全国第一。卓勇良、潘哲琪:《浙江省市场化进程的变化及影响》,载于《浙江学刊》2013年第5期,第187~192页。的商品流通系统竞争力的关键影响要素,因此,对于政府和机遇两个辅助因素不予重点考虑。由以上理论得出的初步指标体系(见表1)。

(三)指标说明。

1.生产要素指标。人力资源条件用流通产业从业人员数和从业人员素质来衡量,但由于流通产业从业人员总数数据不可得,因此将各地区交通运输仓储及邮电通信业和批发与零售贸易从业人数的总和作为流通从业人员数。从业人员素质则用各市高等学校和中等职业学校在校人数来衡量。基础设施主要考虑人员和商品流通的必需的硬件设备。因此可以用区域内公路里程、客运总量、②因嘉兴市、湖州市、绍兴市、舟山市和丽水市的铁路、航空客运量统计数据均有不同程度的缺省,因此采用公路和水运客运量总和;货运总量亦如此。货运总量、民用汽车拥有量、全年用电量和供水总量指标来衡量。

2.需求条件指标。需求条件是指该行业产品或服务的需求状况,本文认为应全面考虑国内现实需求和潜在需求以及国外需求带给流通业竞争力的影响。国内市场需求的基本构成要素包括人口、消费能力和消费愿望。其中消费能力用社会消费品零售总额来衡量;消费愿望用消费倾向测量,即现实消费与总收入之比(凯恩斯,1936)。潜在需求用储蓄额来测量。因此需求条件指标可用人口总数、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、社会消费品零售总额、城乡居民储蓄年末余额、消费倾向、出口总额来衡量。

表1 流通产业区域竞争力指标体系

3.相关与支持性产业指标。相关与支持性产业指区域内相关供应商和关联辅助行业状况。制造业是流通业发展的基础,二者具有共生关系,近年来电子商务、移动支付等各种技术的应用和普及,使得互联网技术对流通产业的现代化具有促进作用;运输仓储邮电业则是商品流通必需的服务行业。现代流通业是商流、物流、信息流和资金流的集合,因此,工业、金融业、物流业、商业服务业及通信业等属于流通业相关产业范畴。鉴于针对性和数据的可得性,本文将第二产业生产总值、第三产业生产总值、租赁和商业服务从业人员数、国际互联网用户数、物流辐射力指数、金融机构年末存款余额及餐饮业等相关产业的发展程度(用从业人数衡量)作为流通产业相关产业衡量指标,其中物流辐射力指数用地区货运总量与地区生产总值之比。

4.同业竞争、产业组织化程度指标。企业的战略、结构和同业竞争是指企业在特定区域的基础、组织和管理形态,以及市场竞争对手的表现,这是由行业竞争状况来决定并反映出来的,因此法人单位数可作为市场竞争变量,同时引入限额以上批发零售企业数和企业规模指标、效率指标、产业壁垒等来衡量流通产业组织化程度。由于流通业历史地位原因,在2007年之前,地方规模以上批发零售企业数没有进行统计,因此从投资的角度,利用第三产业投资所占比重来反映批发零售业的增长速度。产业壁垒在本文中主要指进入壁垒,Joe S. Bain(1956)认为规模经济、绝对成本优势、资本成本和产品差异优势构成了产业的进入壁垒,但是由于我国流通产业发展动力长期源自经济体制改革这一外生变量,因此外资的引入对于我国流通产业产生的影响重大而深远,故用实际使用外资作为产业壁垒的测量指标。其中,限于数据的可得性,流通业资金效率用第三产业的资金效率代替,人员效率则用社会消费品零售总额与流通业从业人员数之比来表示,资金效率则用第三产业生产总值与第三产业固定投资之比来表示。

(四)指标筛选。

对生产要素(Y1)下属6个指标进行因子分析,抽取一个因子,同时给出该因子得分,需求条件(Y2)、相关与支持性产业(Y3)、同业竞争与产业组织化程度(Y4)亦如此。以各地区四个因子的历年得分构成面板数据,采用个体固定效应模型,得到面板回归结果(见表2)。

根据固定效应变截矩模型的估计结果的显著性水平,完成指标筛选,形成适用于浙江省流通产业区域竞争力的评价指标体系(见表3)。

四、浙江省流通产业区域竞争力评价结果

根据形成的指标体系,再次进行因子分析,因子得分即为浙江省11个地区2005~2012年四个要素指标的得分值,为方便比较与计算,将因子得分投射到[0~100]之间,从而可以形成各地区历年各要素竞争力的相对排名。将综合竞争力(Z)作为因变量,Y1~Y4作为自变量,同样通过因子分析得到11个地区8年的综合竞争力因子得分,投射在[0~100]之间,得到流通产业综合竞争力得分和排名(见表4)。通过各地区分项指标比较和综合竞争力比较,可以发现浙江省流通产业区域竞争力分值区域间差距呈现族状分布,区域发展不均衡,各地区发展短板不尽相同等现象。

表2 个体固定效应变截矩模型的估计结果

注: ***、**、*分别表示在0.01、0.05和0.1水平上显著。

表3 筛选后浙江省流通产业区域竞争力指标体系

表4 11个地区历年流通产业竞争力综合评价得分排名

续表

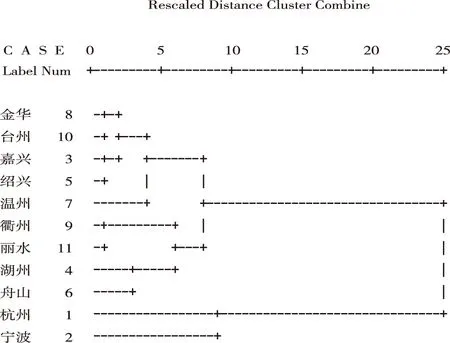

为考察11个地区流通竞争力排名的稳定性,对各地区历年流通竞争力排名进行非参数配对Friedman检验,卡方值为0.512,显著性水平为0.001,表明2005~2012年浙江省11个地区的流通竞争力排名没有显著变化。因此可采用2012年的原始数据进行聚类分析,结果表明(见图1)11个地区的流通产业竞争力可以分为四个层次,第一层次是杭州市,第二层次是宁波市,第三层次包括嘉兴、绍兴、温州、金华、台州五个地区,第四层次包括湖州、舟山、衢州、丽水四个地区。

杭州流通产业竞争力以其明显的综合优势连续多年位居首位。特别是生产要素指标和相关支持性产业指标分值大大超越其他城市。作为省会城市和长三角的核心城市之一,在经济一体化的要求下,杭州与上海等城市基础设施实现了“前瞻式”建设,增强了经济辐射能力。旅游休闲、金融服务、电子商务、物联网等支柱产业为提升流通产业竞争力提供了强大产业基础,经济的发展又与市场需求形成了相互促进的良性关系。

宁波八年来在四项分项指标方面表现都仅次于杭州,但得分绝对值与杭州差距达到了1/3的水平,其中生产要素和相关支持性产业两项指标差距是直接原因。宁波具有港口资源优势,呈现出经济国际化程度、外贸依存度双高的局面,这一方面开发了国际市场,提高了市场化程度,但另一方面也过于依赖外需,市场过于集中,国内商品流通的基础建设、相关产业发展速度较慢。

第三层次的嘉兴、绍兴、温州、金华、台州五地分值分布集中,波动较小。温州民营经济有先发优势,但受2008年金融危机影响,社会消费品零售总额的增长速度出现下降,新型业态发展缓慢。生产要素指标和产业组织化指标与其他四个地区相比无明显优势。嘉兴地处沪、杭、苏“金三角”的中心,随着长三角一体化建设,城际联动给嘉兴商贸流通注射了持续的动力,但也成为规模增长的限制因素。绍兴2010年之前综合竞争力居全省第四位,近两年略呈下降趋势,随着绍兴经济水平的提升和旅游业的发展,商贸流通业的重要性将进一步凸显,并与其他产业形成良性互动。金华具有区位交通优势和良好的商贸流通基础,但是商贸业仍以传统业态和价格竞争为主,现代网络技术、管理技术推广应用尚不到位,市场需求也有待提升和开发。台州具有沿海区位优势,汽摩配、橡胶塑料、缝制设备、医药化工等产品国际市场需求旺盛,故其基础设施和需求条件具有一定优势。但与杭州、宁波等地相比,商贸流通产业仍然存在结构相对单一、组织化程度较低等问题。

图1 使用平均连接(组间)的树状聚类图

湖州、舟山、衢州、丽水四个地区流通产业竞争力综合得分居于第四个层次,从分值上来看,与第三层次的落差较大,这说明与其他地区相比尚有很大的发展空间。从生产要素指标等四个指标分别进行比较,这四个地区比较集中地居于后四位,特别在相关与支持性产业方面明显落后,表明这些地区在流通业现代化的过程中,仍有制造、通信、物流、餐饮等多个基础产业需要加强。

五、研究结论与不足

本研究在文献综述的基础上建立了流通产业竞争力评价指标体系,利用浙江省11个地区2005~2012年统计年鉴数据,通过因子分析和建立个体固定效应模型进行指标筛选,在此基础上计算11个地区2005~2012年四个指标分值和综合竞争力分值,进行排序和比较。发现利用面板数据进行指标筛选,与已有研究成果相比,指标体系避免了主观倾向和概念扩大化,更符合科学性和针对性原则;2005~2012年11个地区的流通产业区域竞争力排名没有发生显著变化,区域流通产业竞争力的构建和提高是区域经济长期发展的结果;同时也需要多个相关产业协同发展,指标筛选的结果表明,交通运输仓储、商业服务、互联网、电信、物流、金融、餐饮、制造等行业均为相关或支持性产业;各地区因为其地理位置、资源禀赋和支柱产业的不同,流通产业竞争力与经济发展的耦合度仍需要进一步研究。

[1]刘振滨:《我国流通产业成长路径研究》,载于《商业研究》2010年第11期,第37~43页。

[2]刘根荣、付煜:《中国流通产业区域竞争力评价——基于因子分析》,载于《商业经济与管理》2011年第1期,第11~18页。

[3]刘婷:《我国图书流通效率的评价和实证研究——以浙江省为例》,浙江工商大学2012年硕士学位论文。

[4]Fred E. Clark.Criteria of Marketing Efficiency [C]The American Economic Review,1921(2):214-220.

[5]保田芳昭、加藤義忠著,江虹译:《日本现代流通论》,上海大学出版社2009年版。

[6]徐从才:《流通理论研究的比较综合与创新》,载于《财贸经济》2006年第4期,第27~35页。

[7]石忆邵、朱卫峰:《商贸流通业竞争力评价初探——以南通市为例》,载于《商业经济与管理》2004年第5期,第114~121页。

[8]杨亚平、王先庆:《区域流通产业竞争力指标体系设计及测算初探》,载于《商业经济文荟》2005年第1期,第2~6页。

[9]陈红儿、陈刚:《区域产业竞争力评价模型与案例分析》,载于《中国经济问题》2002年第5期。

[10]管怀鎏:《论产业素质》,载于《江淮论坛》1997年第2期,第27~34页。

[11]中商流通生产力促进中心:《中国城市流通竞争力报告2012》,中国经济出版社2013年版。

[12]洪涛、郑强:《城市流通力的内涵及其相应指标体系的建立》,载于《商业经济与管理》2002年第11期,第10~14页。

[13]宋则:《中国流通现代化评价指标体系研究》,载于《商业时代》2003年第7期,第4~5页。

[14]王德章、宋德军:《促进流通业与城市经济和谐发展》,载于《商业经济》2006年第33期,第14~17页。

[15]张赛飞、欧开培:《流通产业竞争力评价指标体系研究》,载于《商业经济文荟》2006年第4期,第10~12页。

[16]宗颖:《江苏省流通业竞争力评价研究——基于13个地级市层面的分析》,载于《南京财经大学学报》2008年第2期,第7~11页。

[17]陈平、盛亚:《集群发展的国际经验:提升我国产业集群竞争力》,浙江大学出版社2007年版。

[18]李艺、秦玉婷:《基于钻石模型的现代服务业发展模式研究》,载于《沈阳工业大学学报(社会科学版)》2013年第1期,第77~83页。

[19]吴中宝、王晓东:《流通产业组织化程度的测度分析》,载于《商业经济与管理》2008年第12期,第3~10页。

[20]王晓:《基于钻石模型的义乌会展业竞争力的影响因素分析》,载于《科技管理研究》2011年第4期,第210~213页。

[21]Bain,Joe. S. Barriers to new competition: Their character and consequences in manufacturing industries[M]. Cambridge. Harvard University Press,1956(1):10.

本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《交易方式变革与中国流通现代化研究》(10JJD790022);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《中国流通业商业模式运行机制研究》(11JJD790042);浙江省社科联研究课题(2012B076)部分成果。