汉语同义词语辨析的范式

——以“看起来”“看来”为例*

2014-08-03陈颖

陈 颖

(哈尔滨师范大学 文学院,黑龙江 哈尔滨 150080)

一、引 言

词汇教学是对外汉语教学的一个重要组成部分,它不仅贯穿对外汉语教学的整个阶段,也包含于各种类型的教学之中。其中,同义词辨析既是对外汉语词汇教学中的一个重点,也是留学生学习汉语词汇时的一个难点。而在教学过程中,教师对同义词的讲解,往往很难使汉语学习者真正掌握同义词之间的差别。此外,目前国内还没有一本完全为留学生编写的同义词词典,大多数针对本国人的词典中对同义词的解释往往让留学生更加困惑。虽然传统上我们也有一些同义词辨析的方法,如替换分析法、义素分析法、同形结合法、同义词相训法等,这些方法也在第二语言教学中发挥了一定的作用,但已经不能适应新时期的需要。我们认为,在进行同义词辨析时,除考虑句法因素外,还应考虑认知、语篇等因素,这样才能使学习者完全了解并使用同义词语。

本文以汉语中的一对同义词语“看起来”和“看来”为例,对它们在虚化程度、句法功能、观察视角和语篇功能等方面的差异进行辨析,力图见一斑而窥全豹,为对外汉语教学中同义词近义词辨析探求一些有效的角度和方法。

二、句法特征

(一)看起来

1.句法分布

“看起来”是一个动词,在句子中主要是作谓语,它可以作两种形式的谓语,一种是“基本谓语”,一种是“高层谓语”。

(1)基本谓语

1)不管围墙的式样如何,看起来总是耳目一新,事了心平。*本文例句除特别标明,均取自北京大学CCL语料库,为节省篇幅,文中不再一一注明出处。

这里的“看”取其视觉“观察”义,但不能直接带宾语,“看”的对象通常要以先行主语的形式出现,如这里的“围墙”。我们把这样的“看起来”称为“看起来1”。

(2)高层谓语

所谓的“高层谓语”就是“言者谓语”,即言者对所表达的命题或述题所做的主观评述,这种谓语不参与句子的构成,只表达言者的主观感受。这样的“看起来”在句子中常常以插入语的形式出现,如:

2)现在的问题是,不少收费项目中有地方利益、部门利益和小团体利益。看起来,制止乱收费需要从源头上解决问题,要规范政府和部门行为。

这里的“看”不再是“观察”义,而是“判断”义,“看起来”的对象也不是视觉对象,而是说话人的一种主观判断。我们把这样的“看起来”称为“看起来2”。

我们在北京大学CCL语料库抽取了500个带有“看起来”的例子,共得到有效用例462例,其中有“看起来1”398例,占总数的86%;“看起来2”64例,占总数的14%。可见,在现代汉语中“看起来1”的出现频率要远高于“看起来2”。

2.共现成分

(1)前加成分

①看起来1

能在“看起来1”前面出现的主要有主语、状语。在我们的语料中共有“看起来1”398例,其中带主语的有300例,占75%,带状语的有26例,占7%,独用的有45例,占11%,与其他成分合在一起作定语的有27例,占7%。

可见,与前加主语同现是“看起来1”的一种优势用法。

下表显示了与“看起来1”同现的主语的主要类型及所占比例。

表1 “看起来1”同现主语类型

可见,“看起来1”通常是以感知对象为主语。

从句法上看,感知对象可以由名词或动词性结构构成,如:

3)那幅“经典之作”看起来像是个顽皮小孩的涂鸦。

4)个头最大的是一种蟹,它的眼睛、腿和嘴全部都隐藏在壳中,看起来像一块大石头。

有时候,“看起来”的主语还可以是用代词指代的一种情况,如例5)。由于这里的代词主要是用来指代前一小句说明的情况,所以出现的基本上都是近指代词“这”,没有使用远指代词“那”的情况。

5)挖空心思赚钱不会被温州人鄙视,这看起来同儒家传统的“轻利”思想矛盾。

②看起来2

在我们收集到的语料中,共有“看起来2”64例,其中没有主语的56例,占总数的88%,以被判断对象为主语的有8例,占总数的12%。可见,“看起来2”经常是独用的,如前面的例2)。

“看起来2”还能跟许多状语性成分共现,主要是时间状语。在我们的语料中共有15个“看起来2”带有时间状语,占23%,如例6);有2例是由介词引导的介宾短语作状语,占总数的3%,其中例7)是引介动作行为发出者的介宾短语,例8)是引介评价原因的介宾短语,这里的“五年”表面上看是时间,实际指的是“五年来的情况”。还有47例“看起来2”没有状语修饰,占总数的74%。可见,“看起来2”并不经常与限定性成分同现。

6)现在看起来,王国维所以能取得成就的经验,集中到一点:就是在困境中崛起。

7)在开悟的人看起来,所谓头头是道,法法皆真。真是见色闻声,无非这个,扬眉瞬目,尽是玄机。

8)从这五年看起来,这个目标不会落空。

(2)后接成分

“看起来”的后接成分主要是“看”的关涉对象。

①“看起来1”

“看起来1”的后接成分可以是词,如例9),可以是短语,如例10),也可以是小句,如例11)。

9)狂草虽然看起来狂放,但它也有规律和标准,绝不是胡涂乱写。

10)这种果实看起来很平常,但吃了它之后,过些时候不论再吃酸的柠檬还是很苦的橙子……

11)她们看起来,年龄都很小。

②“看起来2”

“看起来2”中的“看”主要取其“判断”义。由于“看起来2”经常独立成句,所以它的后接成分常常是一个小句,如例12),当然也可以是一个短语,如例13)。

12)院长也半开玩笑地自言自语:看起来,趟不过“黄河”,只有沉入黄河了。

13)看起来她们一点也不同情我尴尬的处境,毫无愧色地接过我给的五十元钱,小声议论着顾自到大路上去叫出租回家。

我们发现,无论是“看起来1”还是“看起来2”,它们的后续小句往往带有一个转折性的成分。在462个有效用例中,后续小句表示转折的有141例,占31%,表示转折的词语除了“但”、“但是”外,还有“其实”、“而”、“然而”、“不过”、“实际上”、“相反”等。当然,有时候的转折是语义上的,并没有借助转折词语。这是由于事物的外在表现和本质不一定是完全一样的,我们通过视觉得到的认识与事物本来的情况不一定完全相符,这就会常常出现“看到”的情况与实际情况不同的情形,也就是为什么“看起来”的后续小句常常是转折小句。

“看起来”后面紧接“像”一类表示比况词语的用例有74个,占16%,除“像”、“好像”外,还有“简直”、“犹如”、“如同”等,这说明我们在进行判断时,除了直接给予评价以外,经常将我们所感知到的事物与心中的既有概念进行比较,同时也难以避免地加入一些猜测性的成分。

(二)看来

1.句法分布

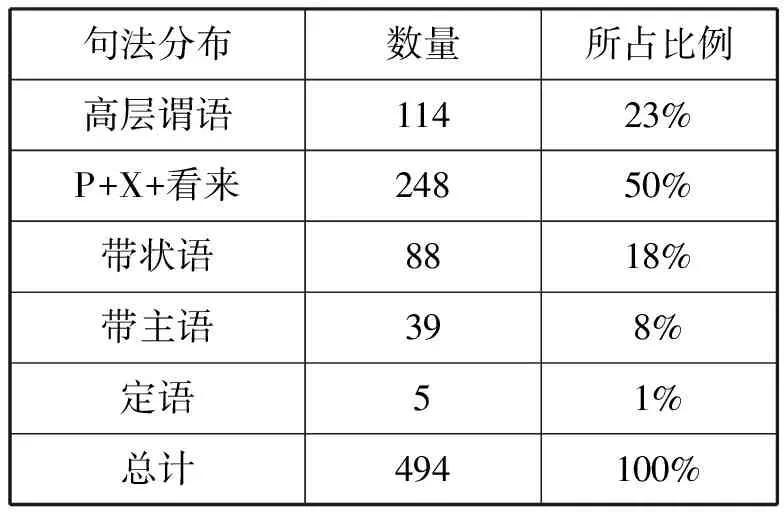

我们在北京大学CCL语料库随机抽取了500个带有“看来”的例子,共得到有效用例494例,其中作高层谓语的114例,占总数的23%,248例构成介词框架“P+X+看来”作状语,占总数的50%,带状语的88例,占总数的18%,有39例的“看来”带有主语,占总数的8%,还有5例是与其他成分结合作定语,占总数的1%。下表显示了“看来”在句子中的分布情况。

表2 “看来”在句子中的分布

下面我们就来具体分析一下“看来”在句子中的分布情况。

(1)高层谓语

“看来”在句子中通常做高层谓语,体现说话人的主观看法,“看”取其“判断”义,如:

14)看来,这事儿还是得跟《大众生活》去解释一下,跟他们好好儿谈谈,把事情的经过原原本本、详详细细地跟他们说说。

(2)“P+X+看来”作插入语

“看来”除了直接在句子中做高层谓语,另一种常见的方式是构成“P+X+看来”构式,在句子中做插入语。

在我们的前述语料中,共找到介词框架“P+X+看来”作插入语的248例,其中与“看来”搭配的前置词有“在”、“照”、“由”、“从”、“就”、“依”、“以”、“据”。我们就其出现的频率高低列表如下:

表3 介词在“P+X+看来”中出现频率

就我们分析的语料看,经常与“看来”搭配的前置词是“在”,其引介的对象常常是“认知主体”,也就是说,在现代汉语中倾向于用“在X看来”引出认知主体的观点。其次是由“由”构成的“由此看来”,用来说明“观点、认识的由来”是前述的内容。可见,在现代汉语中,与“看来”搭配的前置词主要是“在”和“由”。其中“在X看来”更倾向于用来引介“认知主体”,而“由”更倾向于用来引介“观点、认识的来由”。二者的出现总数共235个,占全部用例的95%,我们可以借此推测,“在/由X看来”可能已经固化。

2.共现成分

(1)主语

在494个“看来”用例中,只有39例的“看来”带有主语,仅占总数的8%。在这39例中有38例的主语是“被观察对象”,作为评价的对象。最罕见的是在“看来”前加入“判断主语”,只有1例。可见,由于“看来”更倾向于表达说话人的主观判断,所以根本不需要“判断主语”出现在“看来”的前面。

(2)状语

在88个带状语的例子中,最多的是加上时间状语,如“现在”、“当时”等,用来表示“看来”观察或讨论的角度,共有64例,占总数的73%。

(3)后接成分

“看来”的后接成分以小句居多,这与“看”的语义有关。“看来”中的“看”已经不表示“视觉”义,而是虚化为一个表示主观判断的“认证义动词”(方梅,2005[1])。根据方梅的观点,认证义动词的后续小句在句法上的独立性远远强于一般的谓词性短语,这也就是为什么“看来”的后接成分以小句居多。

与“看起来”不同,“看来”的后接成分在语义上往往是言者主语的主观判断,很少有表示转折的内容。在494个有效用例中,只有17个“看来”的后接成分表示转折,只占总数的3%。

三、语篇功能

(一)看起来

“看起来”在语篇中的功能主要有五个,表观感、表传信、表近似、表委婉和表逆转。

1.表观感

“看起来”在语篇中最常见的功能就是表示观感,即说话人通过视觉观察得到的某种主观体会。如:

15)船只从2000公里以外的佛得角出发,船上的很多乘客看起来很虚弱,有些人还生了病。

16)无疑赛车还有改进的余地,但新车目前看起来比以往更稳定,因此我们还有提高速度的希望。

这两个例子都是用来表示“观感”的,但它们又有所不同。例15)的说话人是真的看到了乘客们的情况,这里的“虚弱”是在真实的视觉所见基础上作出的主观判断。而例16)中“新车的性能”是视觉看不到的,它是说话人观察各种情况后才作出的主观判断,主观性更强。

2.表传信

陈颖(2009)认为,“传信功能(evidentiality)主要是通过说话人来表明信息的来源(source of information)或说话人对它的态度(commitment to information)。”[2][p.1]“看起来”的一个功能就是表示信息的来源是“视觉”,或者是通过“视觉”得来的“主观判断”。“看起来1”和“看起来2”就分别着重体现了这两种信息来源。如:

17)混合物中不会出现面疙瘩一样的东西,一直是均匀的,看起来就像奶油冰激凌。

18)参加美国导弹防御体系的研究和开发更要拿出上万亿日元……所以,看起来,削减政府开发援助属于意料之中。

例17)中的“看起来”标明的信息来源是“视觉所见”,而例18)标明的信息来源则是“主观判断”,这种主观判断的来源可以是视觉,也可以是非视觉。

3.表近似

我们已经谈到,在462个有效用例中,有16%的“看起来”后面会出现“像”、“好像”这样表示“比况”的词语,用来说明“视觉”或“判断”的不确切性。由于“看起来”常常与“像”、“好像”这样的词连用,所以有些学者认为“看起来”也可以用来表示“比喻”(张谊生,2006[3])。但我们认为,在这里表比喻的仍然是“像”、“好像”这些词,“看起来”的作用只是指出了这种比喻的来源是视觉所见。但由于“看起来”词语长期同现,使它自己也“沾染”了表示“近似”的功能,如:

19)这些点子,有的确实不错,有可行性,但更多的看起来很新颖,却不实用。

这个例子中的“看起来”暗含了“近似”的语义,表现出一种不确定性。这种不确定性的存在说明“看起来”还保留了“从外表观看”的语义,表明发话人认为从表象上观察到的情况可能只是接近于事实的情况。

4.表委婉

正由于“看起来”可以表示这种接近事实而不一定是事实的情形,所以有时候“看起来”可以用来表示“委婉”的情态,可以看做是一种“委婉语”。如:

20)还有6支车队从来没有获得过年度车队总冠军和车手总冠军。它们看起来更像是“陪太子读书”的角色。

20’)还有6支车队从来没有获得过年度车队总冠军和车手总冠军。它们更像是“陪太子读书”的角色。

例20)中的“看起来”完全可以删去,如例20’),句子的语义并没有发生改变,只是在语气上更加直接,“看起来”在这里的作用是体现一种“委婉”的语气,是一个委婉语。

5.表逆转

在462个有效用例中,后续小句表示转折的占了31%,可见,“看起来”的一个主要的语篇功能就是表示“逆转”。这也显示了“看起来”的语法化程度并不是很高,它包含的“视觉性”很强,而视觉所见并不等于事实,很多情况下只是一种错觉或假象,所以后续小句要以转折的形式指出与视觉不符的实际情况。如:

21)这个问题看起来很简单,实际上它涉及哲学上个别和一般的关系问题。

虽然我们分析了“看起来”的四种功能,但在实际语篇中这些功能并不一定单独存在,它们有时候是交织在一起的,如:

22)士兵躺在一幢建筑物旁边的空地上。现场血迹斑斑,武器四处散落。看起来这几个人是在交火中中弹身亡的。

这里的“看起来”既表“传信”,即主观判断的根据是视觉所见,又表示“近似”,也就是说这句话隐含着“这几个人”也有可能不是“在交火中中弹身亡的”,因为他们已经死了,没人知道事实的真相,只能是一种推测。此外,这个“看起来”还可以是一个委婉语,也就是不把情况说得过于肯定,以推卸自己的责任。

(二)看来

通过上面对“看来”句法特点的分析,我们发现,在共时层面上,“看来”作为高层谓语在句子中往往不具有真值条件意义,不受句法结构的制约,它的作用只是为话语理解提供信息标记,调控话语和言语交际的互动性,从而起到对话语理解起引导作用的程序意义。如:

23)看来,明天必须得回趟家了。

a.明天必须得回家。

b.根据情况看,我认为能够得出这个结论。

c.不能去踢球了。

是因为什么不能去踢球了呢?是因为明天必须得回家,还是因为根据情况看我得出这个结论?显然是前者。可见,“看来”是没有真值条件意义的。它在话语中只具有程序意义,引导听话人对话语进行全面、正确的理解,也就是说,它只具有语用功能,是一个话语标记。在不同的语境条件下,作为话语标记语的“看来”在语篇中主要有三种功能:衔接、表缓和以及表传信。

1.语篇衔接

话语标记语是建构语篇的重要手段,根据于国栋等(2003)[4],话语标记语可以分为承上型话语标记语、当前型话语标记语和启下型话语标记语三种类型。我们认为,“看来”属于承上型话语标记语。

承上型话语标记语体现说话人当前的话语与前面的话语在逻辑或语义上紧密相关,话语标记语之后的话语是前面话语的必然发展。

24)你什么都知道,看来真是无密可保。

25)看来,这辞是白套了。

这里的“看来”都有一个共同特点,就是“看来”的情况都是说话人根据前面的内容所做的推理。这种情况可以在句子中出现,如例24),因为“你什么都知道”,所以“无密可保”;也可以存在于上下文语境中,如例25),之所以得出“这辞白套了”的结论,是因为根据前文,他们被法院判了侵权。从中可以看出,承上型话语标记语是说话人为了顺应语篇的逻辑发展而做的语言选择,目的是使语篇的发展比较自然,有理有据。

如果不用“看来”连接上下文,对方也能揣测出上下文的逻辑联系,但要付出较多的认知努力。

2.表缓和

冉永平(2004)[5]认为,在言语交际中存在很多起“缓和语气”作用的语言结构或词语,比如模糊限制语、间接言语行为等,“看来”也是一个可对人际关系产生作用的“缓和语”。

这是因为“看来”既体现出后面的内容是说话人的主观判断,而且由于是主观判断所以是不能确定的,于是就具有了降低确信度的“缓和语气”的功能,如:

26)乘客之中看来只有一个人是既不悲伤,也不发愁。

另外,在言语交际中经常出现这样的情况,说听双方的看法出现对立或说话人的看法带有强烈的主观性,类似的情况出现就会导致说话人或听话人的面子受到威胁,这样的言语行为就是威胁面子的行为。如:

27)牛:看来,领导和领导之间谈比较容易。也显得我们比较重视嘛。

此例中,牛大姐为了表明自己是领导而提出自己去,但又不好直说,为了避免听话人不愉快,在话语中加入“看来”,好像是根据某种情况得出这个结论,使话语看起来不那么直接,给听话人留有面子,更容易让对方接受自己的观点。

3.表传信

“看来”语用功能的一种就是它的语篇组织功能,即它是一个具有承上功能的话语标记语,也就是对前述情况进行总结,从而得出自己的一种判断。这种判断虽然是说话人的主观判断,但也是在一定既成事实的情况下得出的,所以其可信度是很高的,是一种传信度较高的推论型传信语。

28)看来我是教不会你了,得换个人教。

a我教不会你,得换个人教。

b根据眼前的情况,我得出这一判断。

这个例子的a部分是发话者要传递的主要信息,但得出这一信息的根据是由“看来”提供的,就是b部分,虽然这种证据是隐性的,但它是存在的。

四、“看起来”和“看来”的对比分析

综上所述,“看起来”和“看来”主要在句法功能、观察视角、语篇功能和虚化程度四个方面存在差异。

(一)句法功能

在句法功能方面,它们主要在谓语、主语、后接成分和构成框式介词方面存在差异。

“看起来”即可以做基本谓语,又可以做高层谓语,而“看来”只能做高层谓语。“看起来”通常以感知对象为主语,这里的“看起来”是基本谓语;而“看来”通常不与主语同现,它是作为高层谓语来独立使用的。“看起来”的后接成分常常有“像”、“好像”这样表示近似或比况的词语,或者常常有“但是”、“实际上”这样表示逆转的词语,以显示视觉的不确定;而“看来”的后接成分很少有这种情况,它的后接成分往往是一个小句。“看来”能够形成“P+X+看来”这样的框式介词来显示信息的来源,而“看起来”不能。

(二)观察视角

我们对外界事物的感知,除了感官刺激以外,在我们的头脑中还要有一个加工的过程,我们还要将原始的刺激加以识解、归类、辨别等,从而变成我们的概念。识辨过程中,客观视角、主观视角可得出有所不同的概括。(陈一,2014)[6]George Lakoff & Mark Johnson(1980)也曾谈到,人类的经验源于人与大自然(物理的),人与人(生理的与文化的)之间的相互作用,来源于人类自身的感觉动力器官、智力感情与自然环境的相互作用(吃、穿、住行)和人与人之间的交往(社会、政治、经济、宗教等)。每一种经验都有其结构,正是这种多维的结构构成了经验的完形。Zimbardo & Gerrig(1996)认为在感知过程中,感知者可以积极主动地做出动作,比如集中注意力睁大眼睛看(主语为施事者),但是外部的刺激是形成感知的重要因素,因此看不看得见不全是感知者能够掌控的(主语为非施事者);在静态事件中,可以描述主语的感知能力(主语为感知者),或者表达主语在借由感官得到信息后,对于感知物的评价或判断(主语为感知物)。这四种情况与我们的感知经验密切相关。(张佩茹,2004[7])我们经常利用既有的经验来判断感知的结果,说某物“看起来”怎么样,这就是以“感知对象”为主语的情况。这说明,在感知过程中,我们有时主动,有时被动,但我们与外界环境的“互动”都可以找到适当的表达方式。

前文的分析显示,“看起来”的观察视角是被动的,而“看来”的观察视角是主动的,这反映了人类感知的不同过程。也就是说,在以感知物为主语时,我们通常会使用“看起来”,此时的“看起来”和“看来”不能互换,如:

29)照片里的我看起来和现在很不一样,笑得很开心。

*照片里的我看来和现在很不一样,笑得很开心。

(三)语篇功能

“看起来”的语篇功能主要是表观感、表传信、表近似、表委婉和表逆转,而“看来”的语篇功能主要是衔接、表缓和以及表传信,要相对简单一些,也就是说,“看来”是不表示观感、近似和逆转的,如:

30)那幅“经典之作”看起来像是个顽皮小孩的涂鸦。

*那幅“经典之作”看来像是个顽皮小孩的涂鸦。

这种情况下“看起来”和“看来”不能互换。虽然“看起来”和“看来”都能表示传信,具有传信功能,但却是不同类型的传信语。“看起来1”主要表示信息的来源是视觉所见,是感官型传信语,“看起来2”是表示信息来源是主观判断的推论型传信语,而“看来”只能是表示信息的来源是主观判断的推论型传信语,所以,在表现“主观判断”的时候,“看起来”和“看来”能够互换,如例31),而在表示信息来源是视觉所见时,只能用“看起来”,不能用“看来”,如例32)

31)看来她对我的那些鬼话,也学会了左耳进,右耳出。

看起来她对我的那些鬼话,也学会了左耳进,右耳出。

32)由于红海中繁殖着大量红色海藻,因此那里的海水看起来是红棕色的,红海便因此而得名。

*由于红海中繁殖着大量红色海藻,因此那里的海水看来是红棕色的,红海便因此而得名。

在对外汉语教学中,由于有些留学生不清楚二者的区别,往往会造出下面这样的句子:

33)*游览了一个小时我们回到了动物园出口,看来大家都放心的样子。(北京语言大学HSK语料库)

由于“大家放心的样子”是视觉所见,所以这里的“看来”应改为“看起来”。

(四)虚化程度

从使用情况看,二者的虚化程度差异大致表现在两个方面。

首先,从感知方式看,“看起来”既可以表现具体的视觉感知,又可以表示抽象的思维感知;而“看来”只能表示抽象的思维感知,可见“看来”的语法化程度高于“看起来”。

其次,“看来”的词汇化程度要远高于“看起来”,因为“看来”可以形成“P+X+看来”的构式,而“看起来”不能。

再者,从功能上看,“看来”具有篇章衔接功能,而“看起来”不具有这一功能,这也能说明“看来”的虚化程度要高于“看起来”。

五、结 语

如果说我们之前谈到的“看起来”和“看来”的差异都是在语料分析的基础上进行的,其实,还可以从词义上考虑它们的差别。

《现代汉语词典》(第6版)中对“看起来”的解释中谈到“看起来”的“起来”是趋向动词,用在动词后,表示估计或着眼于某一方面。[8]这种解释并没有强调“看起来”中证据的来源,可见,使用“看起来”时,“看起来”的内容可以是有证据的,也可以是没有证据的。而“看来”中的“来”也是趋向动词,表示结果。这说明,使用“看来”的句子强调证据,在前后文中应该有详细的原因说明,也就是说,“看来”引导的小句都是“有证据的判断”。可见,“看”补语成分的不同语义也是导致了二者差异的原因。

我们可以将“看起来”与“看来”的相同及不同点归纳为以下三点:第一,从构成上看,“看来”和“看起来”都是动趋式合成词,都经历了由句法结构到短语到词的语法化、词汇化,以及由视觉到主观判断的主观化历程,但“看来”的语法化及主观化程度都要高于“看起来”。第二,从语篇功能上看,由于“看起来”的语法化程度还不是很高,已经完全语法化的“看起来2”与还未完全语法化的“看起来1”并存,所以“看起来”的语篇功能比“看来”要复杂。第三,从它们的个性差异上看,它们主要在句法功能、观察视角、语篇功能和虚化程度四个方面存在差异。明了了差异,下一步我们就可以在对外汉语教学中进行针对性教学了。

陈一(2012)[9 ]曾指出,汉语中对多种整合方式的充分利用,创造了形式多样含义丰富的类同表达手段,体现了构式与成分互动的多种模式。这种情况在其他一些语义语法范畴中也应有所体现,值得系统考察。对外汉语教学领域也应加强这一意识。

[参 考 文 献]

[1] 方梅.认证义谓宾动词的虚化——从谓宾动词到语用标记[J].中国语文,2005,(5).

[2] 陈颖.现代汉语传信范畴研究[M].北京:中国社会科学出版社,2009.

[3] 张谊生.“看起来”与“看上去”——兼论动趋式短语词汇化的机制与动因[J].世界汉语教学,2006,(3).

[4] 于国栋,吴亚欣.话语标记语的顺应性解释[J].解放军外国语学院学报,2003,(1).

[5] 冉永平.言语交际中“吧”的语用功能及其语境顺应性特征[J].现代外语,2004,(4).

[6] 陈一.说“有点儿(不)AV”[J].中国语文,2014,(2).

[7] 张佩茹.英汉视觉动词的时间结构、语义延伸及语法化[D].国立台湾师范大学硕士学位论文,2004.

[8] 中国社会科学院语言研究所词典编辑.现代汉语词典(第6版)[M].北京:商务印书馆,2012.

[9] 陈一.“第二个N专”与“N专第二”[J].中国语文,2012,(3)