农村图书流通渠道研究

——农村图书流通渠道的衰落

2014-07-27高普

高普

(郑州大学西亚斯国际学院图书馆,河南 郑州 451150)

农村图书流通渠道研究

——农村图书流通渠道的衰落

高普

(郑州大学西亚斯国际学院图书馆,河南 郑州 451150)

农村在历史上曾有一段时期图书的发行流通十分繁荣,但随着供销社逐渐退出历史舞台,农村的图书流通渠道不畅,农民的文化需求难以满足。在新时期我们亟需重建农村图书流通渠道,一要依靠政府政策的扶持,二要新闻出版部门积极营造良好的农村图书市场环境,三要与邮政部门合作。

农村图书流通渠道;供销社;农村售书点

根据《中国供销合作社年鉴》数据,1952年底基层农村供销社是35096个,全国农村供销社就设立售书点2.2万个,图书销售网点的建立大大促进了农村图书的流通。1963年,文化部与全国供销总社再次发出联合通知,要求在较大的集镇供销社恢复图书业务,1965年年底发行到县及县以下农村的图书达4.236 0亿册。到1979年全国农村有供销社图书文具门市部66 000余处,供销社数量达到鼎盛,该年底的图书销售量已跃增至12.6亿万册,较1965年增长了两倍。

1 供销社图书流通渠道的衰落

我国农村供销社流通图书网点的鼎盛期在1976年,为10.3万个,也就在同年10月,“四人帮”倒台,政治色彩十分强烈的图书销售开始减少。从第二年起,全国供销社流通网点增长的势头趋缓。在文革时期“坚定不移地依靠供销社”是新华书店与供销社长期合作的信条,那时的农村图书销售主要是作为一项政治任务来抓的,强调的是其社会效益,而经济效益则很少估计,甚至是不计成本的。这样的图书流通方式必须以强有力的行政命令为后盾才能持续运营下去,但是,一旦政策变动、行政命令退场,原来构建的庞大的图书流通网络就会很快土崩瓦解。

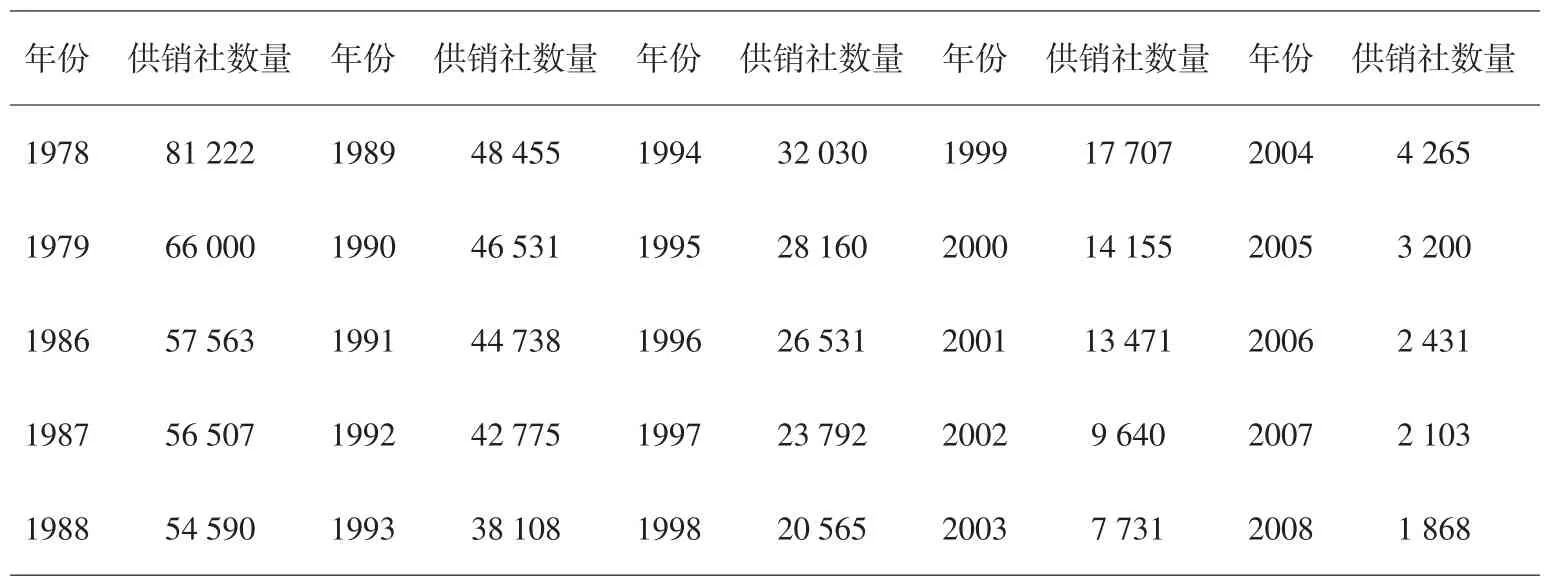

表1 1986-2008年供销社数量统计表

表1显示了供销社自1978年后数量的持续锐减,从1978年的8万多处减少到了2008年的不足2000处,这种剧烈的变化是跟一系列政策的变动紧密相关的。

2 供销社图书流通衰落的原因分析

2.1 新华书店收回课本经营权

新华书店为提高供销社的积极性,将辖区内中小学校的课本也以5%~8%的代发折扣交由供销社发放。虽说代发费不高,但由于数量大,突击性强,还是有利可图的。而后来为了提高利润率,各店降低代发折扣或收回了课本经营权,现在新华书店收回了课本发行经营权,供销社卖一般书的利润极低。新华书店为弥补供销社方面由此造成的损失,将一般图书的进销差价由12%提高到了17%,但是,由于供销社所经营的其他商品进货渠道均已放开,大多数商品可由厂家直接进货,进销差价一般都在20%,有的甚至达到了30%~40%。相比之下,经营图书占用面积大,销售周期长,销售额小,操作烦琐,供销社网点更偏爱非图书商品了。

2.2 图书流通体制改革对基层售书点的冲击

1988年5月6日,中共中央、新闻出版署联合发出《关于当前图书发行体制改革的若干意见》,《意见》明确了深化改革和指导思想和基本目标,提出在以国营书店为主体的基础上,完善“三多一少”(实行多种发行渠道,多种经济成分,多种购销形式,少流通环节),推进“三放一联”,即放权承包,搞活国营书店;放开批发渠道,搞活图书市场;放开购销形式和发行折扣,搞活购销机制;推行横向联合,发展各种出版发行企业群体和企业集团。

根据中宣部、新闻出版署《关于发行体制改革的若干意见》,放开批发渠道是有条件的,那就是出版社自办批发必须在批发品种、批发折扣、批发时间这三点上同国营发货店保持一致。而现实情况却是很多出版社罔顾这三个一致,把热门书留给自己批发,将平销、滞销书交给发货店办理批发,把一般县城、边远地区的小额订货交给发货店批发;把先印出的书自己抢先发货,后印出的书再交给新华书店发行。这种不合理、不平等、不规范的市场竞争加大了整个出版系统的内耗,抵消了放开批发的总体效益。在三个“不一致”的冲击下,国营发货店无法以盈补亏,很多省级发货店不再向边疆和偏远山区的县书店发货。由于县书店没有货源,农村中的供销社图书得不到及时补给,品种日渐单一,以至于不再销售图书。

2.3 经销包退制度的取消

过去,为了调动其销售图书的积极性,将风险压至最低处,新华书店采取了经销包退的政策,卖不了的书,可到店里按码洋兑换新书。进入80年代以后,随着农村经济体制改革的深入发展,农村供销社普遍推行风险抵押大承包。进货渠道一放开,供销社既可以到新华书店进书,也可以到出版社、甚至第二渠道进货,经销包退的批发形式就实行不下去了。经销包退难以维持下去还有另外一个原因就是供销社拖欠款现象严重。供销社的退货率一般在10%左右,最让人受不了的是欠款,将图书销售额或挪作它用,或有意延期交付,使众多新华书店叫苦不迭。这一系列原因使得新华书店对供销社不再推行经销包退的做法。这无疑增加了供销社销售图书的风险,一旦所进的图书销售不出去,就会造成图书积压,资金周转不畅,最后完全终止了图书的销售。

2.4 农村信息获取方式多样化

随着电视的普及以及电脑在农村的逐渐兴起,农民获取信息的方式日益多样化,而且这种获取信息的方式具有时效性强、方便快捷、成本低廉的优点,农民没必要通过购买图书这个成本相对高昂的途径来获取知识。并且农村中也缺乏真正的阅读群体,随着我国城市化进程的逐渐加快,农村中大量的青壮年劳动力纷纷流入城市,这些人素质相对较高,学习能力强,是农村最大的潜在图书需求者,他们的离去使得农村图书的销售更加没有市场。农村中剩下的孤寡老人及小孩一是没有阅读图书的需求,更重要的是他们没有购买力。原有的兼营图书销售业务的供销社放弃了图书的销售,而新时期的出版商又不愿意花费巨大的成本去重新建立农村图书发行流通渠道。

3 新时期农村图书流通渠道的构建

供销社原来在乡镇的售书网点,随着体制改革而逐渐衰落。农村图书销售网点之所以难以建立是跟农村图书市场的特点紧密相关的。例如:农村图书购买力分散,农村图书销售点少,交通不便,购书距离远;农民对图书的需求多样化,而适合农民阅读的图书比较少,难以满足农民需求。这一系列原因造成农村网点建设费用高,利润低。虽然中央多次发文支持建立农村图书发行网点,但由于种种原因未能落到实处,同时也因为网点办起来后,市场管理还不到位,销售政策落实不好,效益低,严重削弱了流通网点的积极性。

由于农村图书流通渠道的建立意义重大,农村图书发行渠道的建设亟需解决。针对农村图书市场购买力具有分散性及多样性的特点,笔者对于构建农村图书发行流通渠道有以下建议。

3.1 搞好农村图书发行要依靠政府政策的扶持

2009年国务院颁布了《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》,意在重新构建农村商品销售新的网络体系。在该文件中重点论述了要加快发展农村日用消费品现代经营网络的建设。鼓励供销合作社发挥“一网多用”优势,依法开展家电、图书、药品、烟花爆竹等连锁经营业务。相信在中央政府的统一规划下、在各个部门的协调配合下,一定能够解决农村售书图书网点建设这个难题。

3.2 新闻出版部门要在营造农村图书市场环境上下工夫

农村图书市场网点建设的具体要求,就是做到乡乡镇镇都有图书销售网点。目前,在农村乡镇的网点明显的缺陷是:不普及,不能做到乡乡镇镇都有;规模小,图书品种太少、结构不合理;有的销书点只是附带性、季节性的,经营不规范,价格不均,质量不保,甚至有不少是非法出版物。新闻出版部门应积极与地方政府协调,营造一个有一定规模,管理规范,运行机制比较畅流,能产生效益,并逐步能满足农村读者需要的图书经营环境。

3.3 与邮局合作是农村图书发行的一种切实可行的方式

因为农村地区人员居住分散,农民的需求多元化,而图书的邮政业务具有服务对象面广、分散等特点,再加上邮政有良好的社会信誉,“迅速、准确、安全、方便”的八字方针已经深入人心。中国人民大学舆论研究所所长喻国明说,出版与邮政的合作实际上相当于汽车与跑道的关系,出版解决的是内容,邮政则解决通路。邮递员能够直接送书上门,进行直接销售,既方便了农民,也赢得了信誉。出版社发挥邮政部门覆盖面的优势,可直接将图书目录尽可能寄到农户家中,尤其寄到那些种养植大户家中,从而满足农民的知识文化需求。

[1]介子平.农村图书发行网点怎样建[J].新闻出版交流,2000(1):36-38.

[2]中国出版年鉴社.中国出版年鉴[M].北京:中国出版年鉴社,1989.

[3]崔家寿.下伸网点,开发潜力-增强主渠道农村发行能力探索[J].中国出版,1994(12):36-39.

[4]国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见[OL].2010-6-12.

[5]罗玉平.试论我国农村图书市场的培育[J].中国图书评论,2009(8):65-67.

[6]黄超.拓展西部农村图书发行渠道促进西部农村经济发展[J].商场现代化,2006(1):275-276.

[7]彭宇.农村图书发行的困境与出路[J].图书发行研究,1996(3):28-30.

[8]蒋小花.拓展农村图书市场的途径探讨[J].中国出版,2007(7):38-40.

[9]张会恒.供销社改革困难的原因探析[J].农业经济问题,1997(4):43-46.

[10]张孝安.农村图书的流通渠道和营销模式研究[M].北京:中国水利水电出版社,2007.

G265

A

1671-0037(2014)11-58-2

高普(1986.1-),男,本科,助理馆员,研究方向:阅读推广与图书馆用户知识化。