从漆艺设计谈现代手工艺的创新与坚守

2014-07-25翁纪军

翁纪军

【摘要】在漆艺作品的创作过程中,强调传统的髹饰工艺和界定大漆材料运用的同时,力争将自己的认识和情感体验通过漆艺作品反映出来,在工艺、材料、样式、审美等方面进行突破性的尝试和探索。无论就漆艺还是整个传统手工艺而言,坚守、创新始终是从业者要面临的课题,也是必须担负的使命。

【关键词】手工艺 创新 坚守

伴随着人类历史的沧海桑田,云卷云舒,中国漆器走过了七千年的历史,成为世界文化遗产中一枝奇葩。从战国、汉代至明清以降,漆艺世界里留下了无数足以藏之名山,传于后世的瑰宝,每一件珍品无不是手工艺者进行全方位创造的成果,仅就工艺而言,就有战国的多材料制胎工艺、汉代的戗金工艺、明清的百宝嵌工艺等。今天的漆艺,又朝着审美、形态、材质、工艺等方面进行着大胆的突破,展示出新的无可限量的生命力。因此,无论就漆艺还是整个传统手工艺而言,继承、发展与创新始终是其从业者要面临的课题,也是必须担负的使命。

一、艺人与匠人

清代的石涛曾说:“画受墨,墨受笔,笔受腕,腕受心。”寥寥12个字充分道出了艺术的真谛与内涵,也截然划分出了艺术家与匠人之间的本质性区别。艺术的指向在于心,而心又是可以牢笼天地、承载世间百态的,心是“道”的镜子。如中国台湾故宫博物院收藏的一件清代的玉藏品《白玉碗》,我们首先可以看到的是用玉超凡脱俗和晶莹剔透来表现一件日常的生活器物——碗,这就是一个独具慧眼的结合,日常的,通常也是世俗的,而世俗之中,人不可一日离开的就是“吃”,它是人赖以生存的基本条件,甚至可以代表人的生存必须与状态。且看“吃”中百态:苟延残喘者有之,得过且过者有之,精进努力者有之,趋炎附势者有之,大智若愚者亦有之,关键在于有着一颗怎样去“吃”的心。看看那只白玉碗,分明已经告诉你:人须臾不可离的是如玉般纯净的本质,生活的形态要如碗的造型那般简洁大方,越是简单的生活才越是真实的生活,才越接近生活的本来面目,能把生活过简单的人才是有智慧的人。白玉碗尽管造型简洁,但你丝毫不觉得它简单,因为玉的性格赋予了它的端庄典雅,也就寓意了生活所必须具备的品性,俗而雅,雅而常。尤其值得一提的是,檐口两边的花蕾玲珑剔透,充分体现出生活的情趣和生命的意趣。因此,第一个制作出白玉碗的是艺术家,而模仿者可称之为匠人。匠人也可以分为两类,一类是仅仅模仿了作品的一切外在的东西,材料、造型、技法等等不一而足;另一类可能在制作时同样经历了内心的体验和创造过程,尽管都是心手并进,但终于已经落入了别人的窠臼,只能称为一个高级匠人而已。

“道可道,非常道”。广义而言,工艺美术有它一些成熟定型的表现手法,或者称之为技术,但它又不同于物质生产的技术和简单的制作手艺。车工、画工的劳作是按图纸、样本、模板规范定型重复刻板操作,虽是手工而无自主性。工艺美术的技艺不是艺术构思的简单传达,不是对构思的被动体现,而是主动的构思再创造。以工艺、技法、材料、工具等手段表现心灵的感悟,是有血有肉、灵动的、鲜活的、有生命的,艺术家的手更像是上帝的手,可以创造万物,创造奇迹。正如青州造像,尤其是佛教造像,如果没有内心的虔敬、对佛教境界的领悟,光有那些表面的技能,是根本无法体现出“曹衣出水”和“吴带当风”的神妙的。唐代画家张璪说得好:“外师造化,中得心源”,它概括出了一切艺术的核心,也是工艺美术最紧要的地方。

二、探索与追求

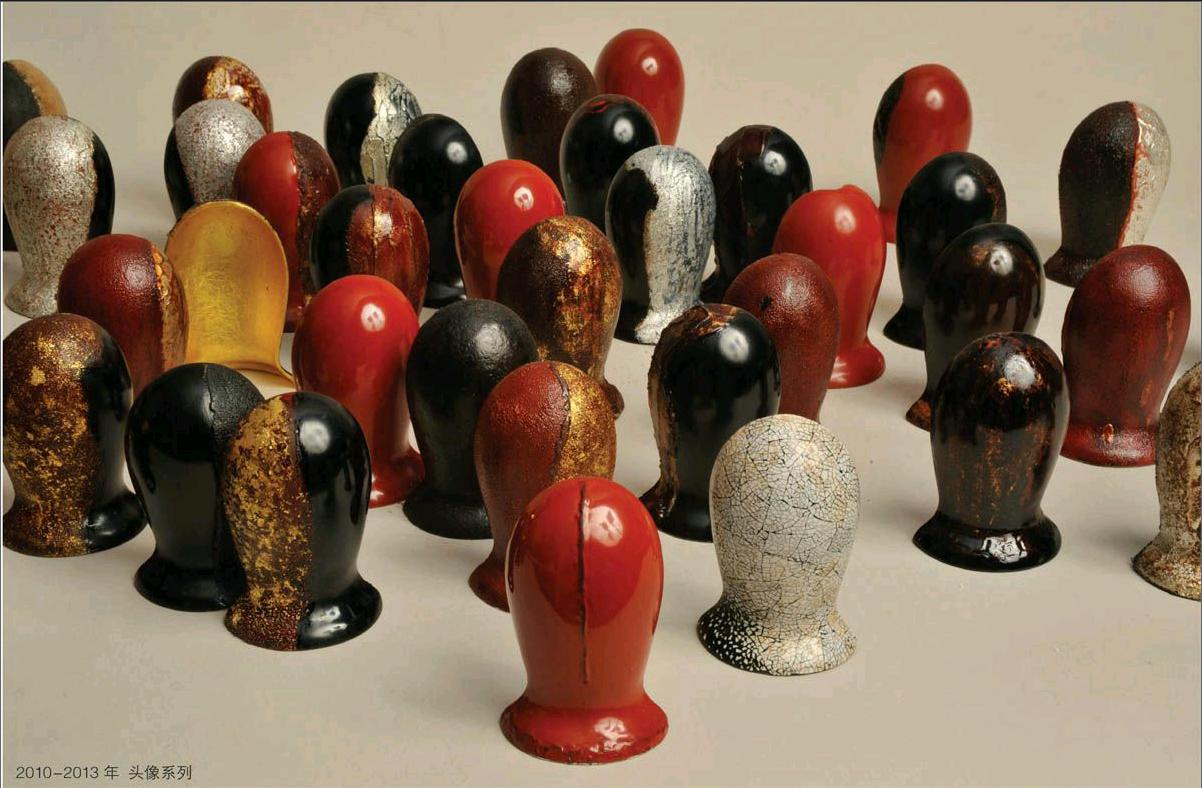

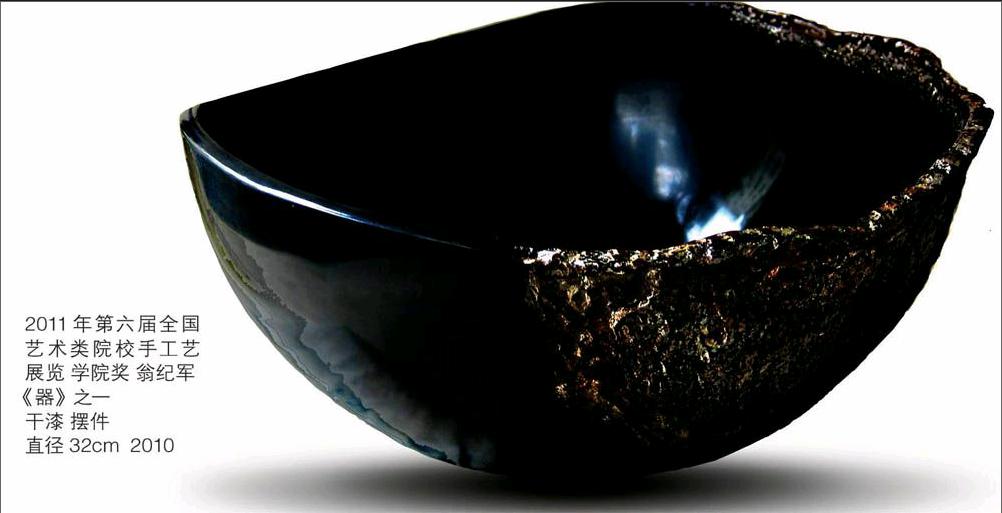

近来,我的漆艺作品在强调传统的髹饰工艺和界定大漆材料运用的同时,力争将自己的认识和情感体验通过漆艺作品反映出来。在工艺、材料、样式、审美等方面进行了尝试和探索。现在,人们总是关心新技术会带来怎样的变化,因为它能帮助人们达到先前很难做到的目标。数码技术的介入在工艺美术当中并不是新课题,这只是一个新的工具,就像我们原来用毛笔,后来用铅笔和圆珠笔,手绘板其实也是工具。就像古人打仗用矛,后来用机枪,现在用雷达、激光和导弹。吃饭也是一样,可以用筷子,也可以用勺子,但目的是吃饭,吃的东西是最重要的。今天,数码技术的介入,为大工艺美术的发展起到了积极推动作用,很多例子已经得到证明,从木板雕刻到金属烂板,再到照相制版、丝网印刷,这里不仅仅是一个板种的区别,更是一个技术发展的过程,漆器从挖制木胎到夹纻胎到现在的聚酯合成胎也是一个发展过程。玉雕、木雕、竹刻的机刻介入,工艺礼品设计的3D打印出样等都是时代发展的需要。我们对一些传统工具的介入使用似乎是顺理成章,可以理解接纳的。那么,对数码技术的介入也应该接纳和认可,而且更需要我们去主动了解和掌握,为我所用。不久前,我设计的系列漆艺作品《诺亚方舟》,作品要传达某种济世的含义,在作品中需要出现很多佛像的头部,并且要求的是一致和重复性,这就尝试运用到了数码技术。我要求学生按照我的设计用3D技术做出了效果图,而后通过数码打印得到了基本的模型,结合传统的方式,浇注翻模数个合成胎型,然后裱布髹漆,使用传统的漆器工艺来完成最后的装饰。这是新技术介入传统工艺的一个很有趣的例子,3D技术的引入,给予了传统手工艺一种越界的可能性,只有不断超越传统工艺的局限性,它才能获得长足的发展。关键问题是我关注艺术家是如何驾驭与把控数码技术的介入,如何让3D的部分为作品主题表现服务,从而突出作品的艺术性。

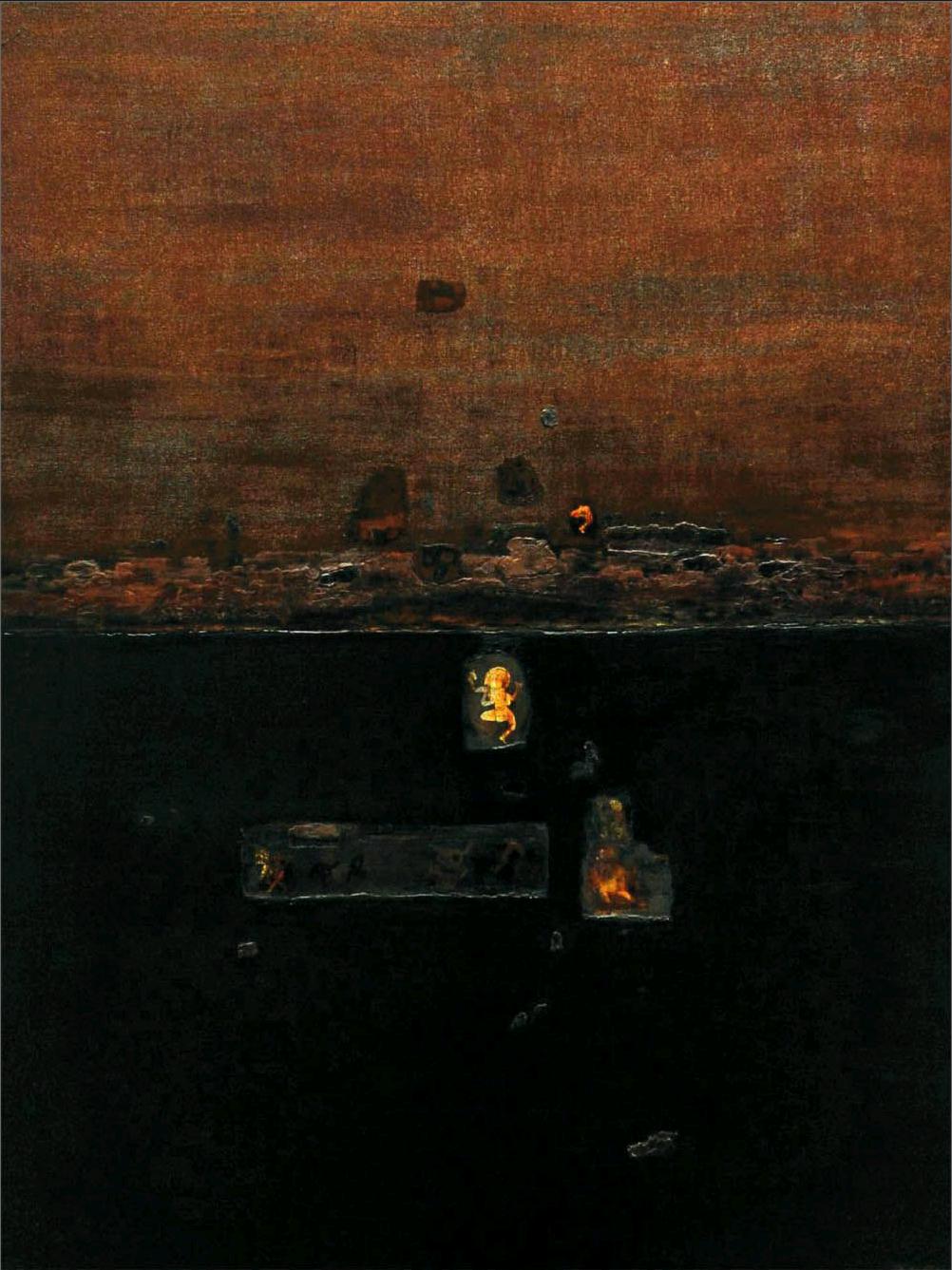

在《佛像》系列作品中,我对材料进行跨界和组合,在漆胎上开出小孔,做出龛位,嵌入银质材料的佛像和一些计算机元件,进行图形、材质对比,不仅建构了一种新的视觉样式,更体现了大乘佛教圆融无碍的核心思想,事事圆融,事理圆融,物物圆融,把历史的曾经和现实的当下圆融为一。又如《红系列之一:花》漆塑作品,该作品是红系列漆塑作品中的一件,它以上海的市花白玉兰为创作蓝本进行变化设计,把含苞欲放的玉兰花和女性柔美的肢体(臀部)进行糅合,用以展现生命的娇媚、活力和繁衍。作品大量运用富有弹性和动感的弧线,每条具有浮雕感的弧线高低有序,既有整体的流畅又不失细节的关注。制作上运用传统的髹漆工艺,通过干漆脱胎、髹图、犀皮、贴箔、打磨抛光等技法,使之充分传达出漆艺的特质。在材料上,运用传统的生漆(全天然树脂漆)材料,充分诠释大漆这种特殊材质的美感。古老的漆艺表现手法、现代艺术的视觉冲击和对生命的本质性思考在这里完美地相互渗透,彼此依赖,充满了艺术的张力。漆塑作品《山水》系列、《红》系列等都在不同方面对漆艺这个传统古老的艺术进行了突破性的尝试和探索。