林分密度对观赏型南方红豆杉幼树生长及形态可塑性的影响

2014-07-25欧建德

欧建德

(明溪县林业局,福建 明溪 365200)

林分密度对观赏型南方红豆杉幼树生长及形态可塑性的影响

欧建德

(明溪县林业局,福建 明溪 365200)

通过调查测定福建明溪县不同密度观赏型南方红豆杉人工林幼树的生长指标和形态指标,研究其生长及形态学特征与林分密度的关系。结果表明,不同密度林分的幼树在冠长、冠幅、地径、枝下高、侧枝数量等树冠特征性状和圆满度、枝叶浓密度等观赏性状方面均存在显著差异,在树高及叶色间不存在显著差异。林分密度对生物量的分布格局有着显著影响,对不同器官生物量、生物量分配比等指标均有显著影响;单株不同器官生物量和叶枝干等器官生物量分配比,根生物量分配比和地上/地下生物量比均随林分密度增加而降低。林分密度对1级侧枝分枝角、1级侧枝数量、1级侧枝密度及平均长度有着显著影响,且随着林分密度增加而下降,幼树树冠对林分密度有着显著可塑性响应,表现出强烈的可塑性反应。

南方红豆杉;林分密度;生物量分配;形态可塑性;明溪县

南方红豆杉(Taxuschinensisvar.maireiCheng et L.K)是我国南方重要的药用、材用和观赏树种,随着人们对其认识的提高,该树种已广泛应用于园林绿化方面,其产业规模也不断扩大,已成为我国的重要园林绿化树种[1]。有关南方红豆杉在观赏利用方面的研究较少,国内仅有欧建德、潘军、王超等人围绕遗传改良、林下栽培、光环境、重塑方面进行系列研究[2-12]。林分密度作为森林培育的主要技术指标[13-14],有关林分密度对观赏型南方红豆杉幼树生长及形态可塑性方面的研究国内外报道较少。本研究以福建明溪地理种源的观赏型南方红豆杉3年生人工幼林为对象,通过对不同密度林分的幼树取样测量,分析树冠生长、叶面积垂直分布等树冠特征对林分密度的响应[15-16],以及林分密度对其生物量分配、观赏性状、形态特征的影响,揭示其变化规律,为观赏型南方红豆杉定向培育和形态塑造等提供理论依据。

1 试验地概况

试验地位于福建明溪县上坊村,属武夷山南侧支脉,海拔330 m。地形开阔,土壤为沙底灰泥田,pH 5.2,土壤肥力中等。试验地属亚热带季风气候,温和湿润,雨量充沛,日照充足,水热条件好。试验地年平均气温18.1 ℃,极端最高气温38.0 ℃,极端最低气温-7.0 ℃,全年日照时数 1 762 h。

试验林于2004年春营造,经营措施主要有,选用1年生福建明溪地理种源的实生壮苗作垄栽种,2004—2005年施肥4次,2004—2005年每年锄草、培土4次。

2 试验方法

2.1 试验设计

林分密度试验采用完全随机区组试验设计,4个处理,3次重复,每个处理小区各100株,小区间栽植三尖杉(Cephalotaxusfortunei)为保护行。4个密度处理分别是:处理1(类型A),林分密度为 15 000 株/hm2,株行距为80 cm×85 cm;处理2(类型B),林分密度为 22 000 株/ hm2,株行距为65 cm×70 cm;处理3(类型C),林分密度为 44 000 株/hm2,株行距为45 cm×50 cm;处理4(类型D) ,林分密度为 71 000 株/ hm2, 株行距为35 cm×40 cm。

2.2 研究方法

2.2.1性状调查 于2006年10月对每块试验小区随机选择30株幼树进行每木调查,地径用围径尺测量,树高及树冠长度(CL)、冠幅(CW)用钢卷尺测量;枝下高根据计算得出(枝下高=树高-冠长);圆满度(CFR)由冠幅与树冠长度的比值计算。从冠顶往下逐级测侧枝量算1级侧枝长度、用半圆仪测量分枝角;分枝角是指1级侧枝枝基、枝梢连线与树干的夹角;1级侧枝密度是单位长度主干上着生的1 级侧枝数量。对每块试验小区随机选择30株幼树进行每木调查,统计其平均值作为小区值,3个小区值的数学平均值作为处理代表值。

2.2.2生物量测量 小区幼树全部挖出,分别对根、主干、枝、叶称鲜质量,在每一小区中,取5株幼树在实验室烘箱中80℃下烘至恒质量,称量其根、主干、枝、叶的干质量,求出各自含水率,再分别计算各器官全部取样的干质量。

2.2.3叶面积垂直分布研究[13]

1) 叶面积垂直分布数学模型的建立。在不同密度林分随机抽取的侧枝,用称量法实测叶面积,并建立叶面积总量与枝长、枝基径、抽梢长度的关系。分别选用幂函数回归模型拟合,并进行优选。分别代入各区分段的实测枝基径、枝长、抽梢长度,计算各区分段侧枝的叶面积,最后,用异速生长模型对叶面积的分布进行研究。

本试验所用的异速生长方程为:Y=aXbecx。所谓异速生长方程是将异速生长率看作是一个随X变化的函数[17]。参数a、b、c可以通过计算机进行估算,利用异速生长方程估算叶面积垂直分布。

2) 因子测定。根据每木检尺结果,求算不同处理的林木平均地径、平均树高,并选择具有代表性且接近该林分平均地径、树高且生长正常的1株为选定的标准木,从树冠顶端开始,以20 cm为1个区分段,分别测量各侧枝的枝基径、侧枝长度以及各侧枝当年新梢长度。

2.2.4叶色及枝叶浓密度测量 叶色按黄绿、较黄绿、淡绿、较浓绿、浓绿划分5个等级,枝叶浓密度按稀疏、较稀疏、中等、较浓密、浓密划分5个等级分别赋值1、2、3、4、5分。逐株评价叶色、株型、枝叶浓密度的得分值,综合小区得分值平均值为小区代表值。

2.2.5统计分析 采用Excel 2003软件进行数据处理与分析。

3 结果与分析

3.1 林分密度对树冠特征指标的影响

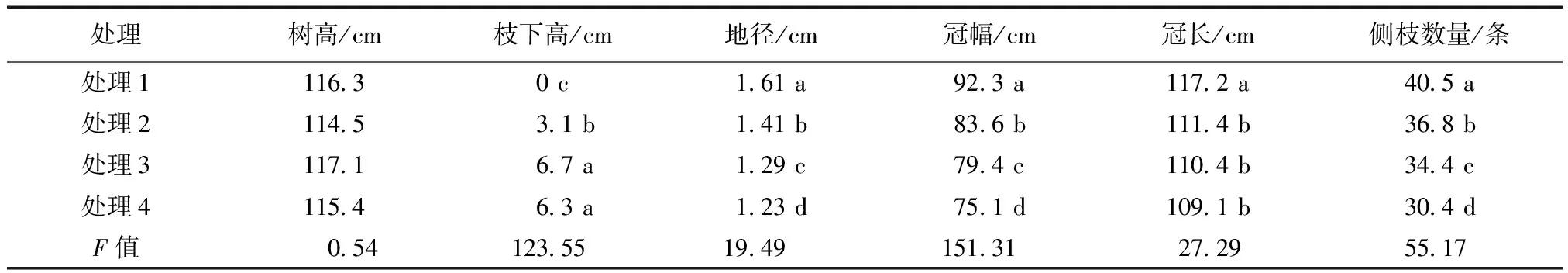

树高、地径、冠幅、枝下高、圆满度、侧枝数量等树冠特征均是评价其观赏价值的重要指标。为此,分别统计各处理的树高、地径、冠幅、枝下高、侧枝数量等数据,结果见表1。

由表1可见:不同密度林分间的枝下高、地径、冠幅、冠长、侧枝数量等指标均存在差异,进行方差分析及多重比较(Q检验),结果(表1)表明:

1) 不同密度林分间的枝下高存在极显著差异,但处理3与处理4间不存在显著差异。说明枝下高随林分密度增大而提高,林分密度达到 44 000 株/hm2后变化趋于稳定。

2) 不同密度林分间的平均地径、冠幅、侧枝数量存在显著差异,植株地径、冠幅、侧枝数量均随林分密度增大呈现减小的趋势。

3) 处理1与其他处理间的树冠长度存在显著差异,但其他处理间不存在显著差异。说明树冠长度随林分密度增大而缩短,林分密度达到 22 000 株/hm2后变化趋于稳定。

综上所述:林分密度对幼树的地径和树冠长度、冠幅、树冠侧枝数量等树冠特征指标表现出强烈的抑制作用,可能是随着林分密度的增大,林内竞争加剧,对林木生长的抑制表现在地径和树冠长度、冠幅、侧枝数量生长及萌发等方面。

3.2 林分密度对叶面积及其空间分布的影响

叶面积及其垂直分布等树冠特征是植株形态的重要指标,与其观赏美感密切相关。

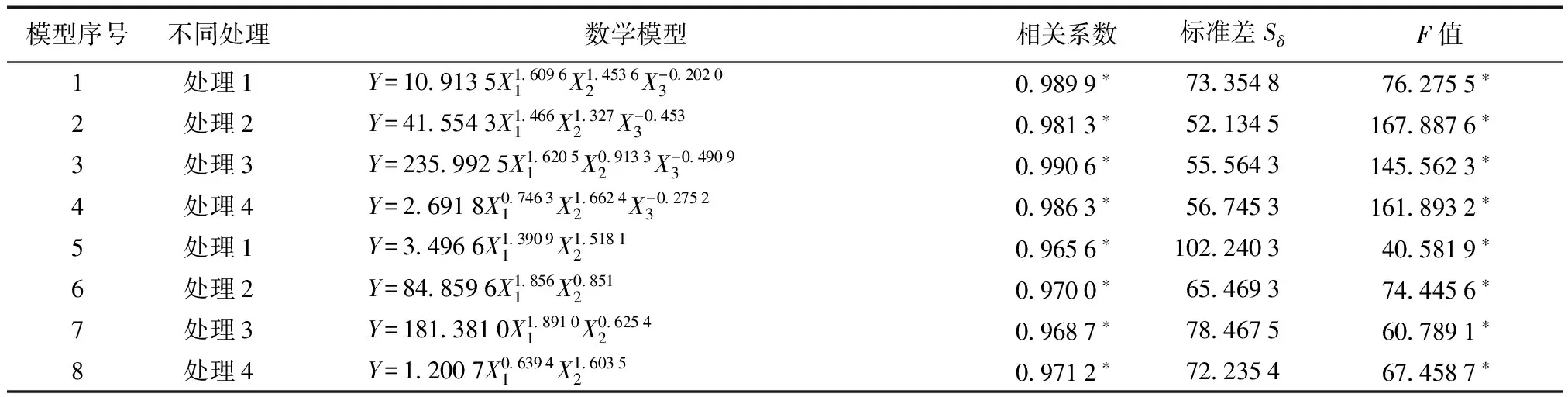

3.2.1侧枝叶面积数学模型的拟合与优选[17]对不同处理的南方红豆杉分别进行侧枝枝基径、枝长、侧枝当年抽梢长度和侧枝叶质量实测,采用称量法测得侧枝叶面积,分别利用二元、三元幂函数数学模型进行侧枝叶面积数学模型拟合,结果见表2。

表1 不同密度林分性状指标及多重比较

注:数据后字母相同者表示差异不显著;F0.01=9.78,F0.05=4.76。

表2 不同密度林分幼树侧枝叶面积数学模型

注:X1为枝基径(cm);X2为枝长(cm);X3为侧枝当年抽梢(cm);Y为叶面积(cm2)。

由表2可知:由于南方红豆杉侧枝新抽梢上的叶片大小、数量与老枝上情况不尽相同,引进侧枝当年抽梢这一参数提高拟合精度显得十分必要,对利用三元幂函数进行侧枝叶面积拟合的数学模型的相关系数、标准差进行比较,发现其相关系数、标准差均较二元幂函数的数学模型为优,说明三元幂函数数学模型总体拟合侧枝叶面积效果较好。

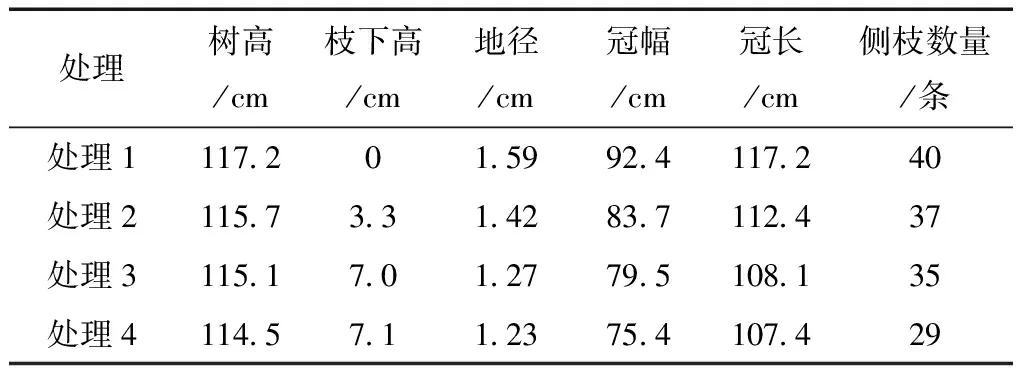

3.2.2叶面积的垂直分布拟合及影响分析 根据林分结构类型平均值选择的标准木,具体情况见表3。

表3 标准木的性状指标

可见标准木符合要求,具有评价的代表性。对标准木所有的侧枝长、枝粗、侧枝新梢长度测量并记录侧枝所在的位置。

采用三元幂函数数学模型1、2、3、4,分别代入标准木的各实测枝长、枝基径、侧枝新抽梢长度数据,分别求算出标准木各侧枝的叶面积,进而利用异速生长方程:Y=aXbecx估算叶面积的垂直分布,计算结果见表4。

表4 不同密度林分幼树叶面积垂直分布数学模型

注:Y为累积叶面积(cm2);X为冠层深度(cm)。

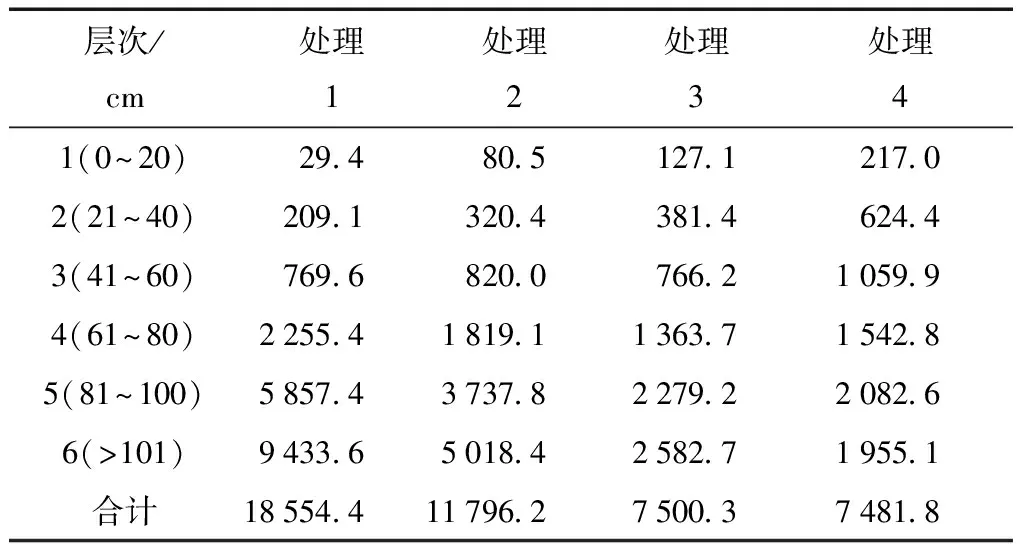

为了直观地比较不同类型红豆杉叶面积在各层次的垂直分布情况,利用相应的南方红豆杉垂直分布的异速生长方程进行计算,结果如表5。

表5 不同密度林分幼树叶面积垂直分布

由表5可知:南方红豆杉幼树叶面积随着林分密度的增加而减少,总叶面积明显下降。叶面积层次峰值随着林分密度增加呈现出逐渐向上提升的规律。究其原因,提高林分密度,加剧了光线竞争,加上侧枝生长的趋光性,冠形变得相对狭长,进而影响其枝叶生长和分布。

南方红豆杉树冠上层(0~20、21~40、41~60 cm)的叶面积及其占植株叶面积比例随着林分密度的增加呈现上升趋势。这可能是人工林的营养系统作为一个统一的整体,密度低的林分,其下部侧枝因为空间较宽裕而生长较旺盛,消耗大量养分进而抑制中上部位的新梢和侧枝的生长;而高密度林分因生长空间较拥挤而限制中下层侧枝生长,反而为中上部位的当年新梢和侧枝的生长提供较好的营养保障。

南方红豆杉最基层(100 cm)的叶面积总体随密度提高呈现递减趋势,所占单株叶面积的比例由 15 000 株/hm2密度的50.8%下降到 71 000 株/hm2密度的26.1%,该变化标志着基层枝叶的光合作用能力随着林分密度的提高而减弱。

3.3 林分密度对南方红豆杉观赏美感的影响

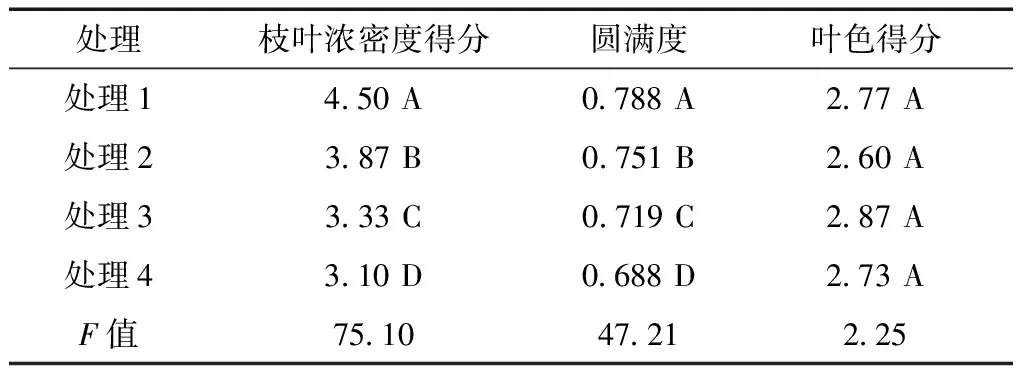

圆满度是冠幅与树冠长度的比值,是衡量植株冠体形态的指标,枝叶浓密度、叶色状况是影响观赏美感的重要指标。不同林分密度对幼树圆满度、枝叶浓密度、叶色等观赏性状影响情况见表6。

表6 不同密度林分幼树观赏性状

注:数据后字母相同表示差异不显著;F0.01=9.78,F0.05=4.76。

由表6可知:不同密度间的植株圆满度存在显著差异,且树冠圆满度与密度呈负相关,即随着密度加大而变小,标志着植株形态由宽阔型向狭长型转变。究其原因是南方红豆杉植株冠幅由处理1的92.3 cm下降到处理4的75.1 cm,下降了18.63%,而冠长仅从117.2 cm下降到109.1 cm,下降幅度为6.91%,树冠长度随林分密度减少速度不及冠幅快,导致圆满度表现出随密度增大而减少的趋势。

不同密度间的枝叶浓密度存在极显著差异,枝叶浓密度与林分密度呈负相关。这可能是由于随着林分密度的增大,林内竞争加剧,抑制了林木枝叶的生长。结合对侧枝数量、叶面积影响的测定发现,林分密度对观赏型南方红豆杉幼树的侧枝数量、叶面积等树冠特征指标表现出强烈的抑制作用,导致植株枝叶浓密度变得更加稀疏。

不同密度林分幼树间的叶色不存在极显著差异,叶色与林分密度无明显关系,这是因为植株通过枝叶浓密度和圆满度对林分水平结构作出了反应,从而对单个叶片的营养供给无影响。

3.4 林分密度对生物量分配的影响

3.4.1林分密度对植株生物量及各器官生物量的影响 南方红豆杉的叶、枝、干、根等生物量的大小与其枝叶茂密、根系发达程度等观赏性状直接相关,直接关系到观赏价值、培育目标及移栽的成活率。类型A、B、C的叶、枝、干、根及总生物量分别是类型D的269.9%、447.5%、301.9%、132.5%、245.8%;176.7%、220.8%、186.9%、132.5%、161.1%;128.26%、137.5%、126.7%、104.9%、121.6%。方差分析及Q检验的多重比较表明:随着林分密度的增加,植株生长环境发生变化,南方红豆杉各器官生物量和单株总生物量均呈现出显著下降趋势,结果见表7。可能是由于较小密度林分的植株营养及生长空间条件较好,推迟了营养条件的(光、热、水、肥等方面)竞争,保证植株理想的生长环境,个体生长健壮,反之亦然。

表7 南方红豆杉幼树各器官生物量及总生物量

注:数据后字母相同表示差异不显著;F0.01=9.78,F0.05=4.76。

比较类型A、B、C与类型D不同器官及总生物量的增幅发现,除根生物量增幅<总生物量外,其余均高于总生物量的增幅,表明不同密度类型间对叶、枝、干等地上部分器官生物量的影响程度>对总体生物量的影响。对根系生物量的影响程度低于总体生物量,这可能由于试验地土壤肥力、营养供给较充裕,不同密度类型的南方红豆杉地上和地下部分的竞争水平不一致,植株的根系竞争不如地上部分器官强烈所致。

3.4.2林分密度对单株各器官生物量所占比例的影响 对南方红豆杉幼树的各器官生物量分配,进行方差分析及Q检验的多重比较,结果见表8。

表8 南方红豆杉幼树各器官生物量分配

注:数据后字母相同表示差异不显著;F0.01=9.78,F0.05=4.76。

由表8可知,不同密度林分植株各器官生物量分配顺序均为W叶>W根>W干>W枝,且随林分密度增加,幼树地上部分生物量所占比例均显著下降,而地下部分所占比例显著升高,这是植株对于林分密度变化所作出的适应性调整。幼树地上部分/地下部分生物量比随着林分密度增加而减少,是因为低密度林分较高密度林分更易获得水分、养分、光照等资源,且相对于地上部分的下降速度,地下部分下降相对滞后。表明随着林分密度增加,整体所需的养分增大,植株将大量的净生产量用于发展根系,是地上部分对根系依赖性增加而作出的响应与适应。

3.5 不同密度林分表型可塑性

环境对植株结构的影响称为表型可塑性。树木的生物学特性,如分枝习性与树冠结构代表了树木的生长基因型与其生长环境及历史的互作关系[15]。树木的枝条作为叶片的支撑体,决定着叶片的空间分布[16]。枝条的结构对树木的光合、养分的运输和吸收等生理活动以及树冠形状起着至关重要的作用[18]。1级侧枝分化、分布情况决定着南方红豆杉整体树冠结构,1级侧枝的数量、密度、长度、及分枝角是1级侧枝分化、分布的主要指标,是树冠结构的主要性状。

对幼树1级侧枝数量、密度、长度及分枝角进行方差分析及Q检验的多重比较,结果见表9。

表9 南方红豆杉树冠结构分析

注:数据后字母相同者表示差异不显著;F0.01=9.78,F0.05=4.76。

由表9可知,1级侧枝数量、密度及平均长度均随林分密度增加而显著下降,这是南方红豆杉幼树形态对不同林分密度环境所表现出的可塑性响应。由此表明,南方红豆杉对林分密度变化所作出的对策,即在有限的水分、养分条件下,营养资源在一定程度上优先用于植株高生长,从而抑制了侧枝的发育。

南方红豆杉1级侧枝分枝角由低密度类型A的68.5°下降到高密度类型D的53.8°,1级侧枝伸展形态由平展型向着上举型变化,且1级侧枝分枝角随着林分密度增加而显著下降。该现象表明在高密度林分的幼树,随林木竞争的加剧,为了获得更多的光照对1级侧枝分枝角采取了可塑性调节对策,即1级侧枝分枝角变小,伸展形态由平展型向上举型转化,以尽可能获得更多的光合有效辐射。

从南方红豆杉表型可塑性研究结果可知:幼树树冠结构对林分密度有着显著可塑性响应,并表现出强烈的可塑性反应。

4 结论与讨论

林分密度对观赏型南方红豆杉幼树的冠长、冠幅、圆满度、地径、枝下高、侧枝数量和叶面积垂直分布等树冠特征性状和圆满度、枝叶浓密度、叶色等观赏性状有着显著影响。林分密度是南方红豆杉观赏形态与美感主要影响因素之一,密度控制与调节是观赏型南方红豆杉培育中重要的技术措施。

林分密度对生物量的分布格局有着显著性作用,单株不同器官生物量和叶枝干等器官生物量分配比,根的生物量分配比和地上/地下生物量比、1级侧枝分枝角、1级侧枝数量、1级侧枝密度及平均长度均随林分密度增加而降低,幼树对林分密度有着显著可塑性响应。这说明在生产实践中,可以充分利用这种强烈可塑性,调节南方红豆杉各器官的生长,调整树冠结构、冠形并改变侧枝伸展角度,进而实现理想株型,达到观赏塑型的目标。

南方红豆杉不同器官生物量分配的大小顺序为W叶>W根>W干>W枝,这与前人研究结果一致[19],且高低排序与林分密度无直接关系,可能是由于在一定密度范围内幼树器官生物量分配大小顺序很大程度是由遗传物质控制,与密度及其他外部环境条件无关。

[1] 欧建德.观赏型南方红豆杉优树自由授粉家系苗期变异初探[J].西南林业大学学报,2013,33(2):96-99.

[2] 欧建德.观赏型南方红豆杉地理种源试验及优良地理种源的选择初步研究[J].西北林学院学报,2012,17(4):134-140.

[3] 欧建德.不同地理种源南方红豆杉幼林观赏性状遗传变异初探[J].西南林业大学学报,2012,32(4):41-44,65.

[4] 欧建德,张卫明,吴载璋,等.观赏型南方红豆杉优树选择标准与方法的初步研究[J].现代农业科技,2012(18):146-147,149.

[5] 欧建德,张卫明,周东雄,等.观赏型南方红豆杉重塑技术研究[J].中国园艺文摘,2012,28(12):19-22.

[6] 欧建德.不同人工光环境对南方红豆杉幼树观赏性状及树冠表型可塑性研究[J].农学学报,2013,3(1):45-49.

[7] 欧建德.人工光环境对南方红豆杉幼树叶片形态、叶绿素及水分特征的影响[J].农学学报,2013,3(3):64-66,78.

[8] 王超,侯奕充,王雯等.冬季LED补充光照对红豆杉生长发育的影响[J].安徽农业科学,2012,40(12):7051-7052.

[9] 欧建德,张卫明,刘森勋,等.林下观赏型南方红豆杉培育技术研究[J].安徽农业科学,2013,41(4):1585-1587.

[10] 潘军.观赏型南方红豆杉夏季修剪效应研究[J].安徽农学通报(上半月刊),2012(19):158-159.

[11] 欧建德.二段式培育对南方红豆杉生长与观赏性状的影响[J].中南林业科技大学学报,2013,33(3):21-24.

[12] 欧建德.南方红豆杉观赏价值评价模型建立与应用[J].福建林业科技,2013,40(1):138-142,163.

[13] 韩飞,李凤日,梁明,等.落叶松人工林林分密度对节子和干形的影响[J].东北林业大学学报,2010,38(6):4-8.

[14] 公宁宁,马履一,贾黎明,等.不同密度和立地条件对北京山区油松人工林树冠的影响[J].东北林业大学学报,2010,38(5):9-12.

[15] 邬荣领,胡建军,韩一凡,等.表型可塑性对木本植物树冠结构与发育的影响[J].林业科学,2002,38(4):141-156.

[16] 马克明,祖元刚.兴安落叶松分枝格局的分形特征[J].植物研究,2000,20(2):235-241.

[17] 朱春全,雷静品,刘晓东,等.不同经营方式下杨树人工林叶面积分布与动态研究[J].林业科学,2001,37(1):46-51.

[18] 肖锐,李凤日,刘兆刚,等.樟子松人工林分枝结构的分析[J].植物研究,2006,26(4):490-496.

[19] 夏根清,袁位高,张悦,等.南方红豆杉容器苗含水率及生物量分配规律研究[J].浙江林业科技,2012,32(2):37-40.

(责任编辑 赵粉侠)

Influence of Stand Density on the Growth and Morphological Plasticity of OrnamentalTaxuschinensisvar.maireiSeedlings

OU Jian-de

(Mingxi Forestry Bureau, Mingxi Fujian 365200, China)

The growth and morphological characteristics of ornamental typeTaxuschinensisvar.maireisaplings in plantations with different stand densities were studies by sampling measurements in Mingxi County, Fujian. The results showed that there were significant differences in crown length crown diameter, basal diameter, the lowest branch height, number of lateral branches, the vertical distribution of leaf area, ratio of crown diameter and crown length (CFR), the dense foliage of the plant among the ornamentalTaxuschinensisvar.maireiplantations with different stand densities. There were no significant differences in tree height, leaf color under different stand structures. The biomass distribution pattern, different organ biomass, biomass allocation ratio, above and below ground biomass ratio of the saplings was all significantly correlated with the stand structure density. The average biomass of different organs per sapling, the biomass allocation ratio in the leaves, branches and the stem of each sapling, the root biomass allocation ratio, and the ratio of aboveground biomass / underground biomass were all decreased along with the increase of stand density. The stand density played a significantly important role in controlling the first-order branching angle, the number of first-order lateral branches, the average length of first-order lateral branches, the density of first-order lateral branches, and all these indexes were also decreased along with the increase of the stand density, expressing the growth strategy of the highly dense stand structure that the differentiation of first-order branches was strongly inhibited to promote the stem growth. The crown structure of the saplings significantly responded to the stand density and demonstrated a strong plasticity.

Taxuschinensisvar.mairei;stand density;biomass allocation;morphological plasticity;Mingxi County

2013-11-09

欧建德(1970—),男,高级工程师。研究方向:林木育种、资源培育、森林经营及保护。Email:SMMXOJD@163.com。

10.3969/j.issn.2095-1914.2014.05.006

S718.42

:A

:2095-1914(2014)05-0031-06