近自然间伐对中龄林林分结构的影响研究

2014-07-25王六平

赵 斌 王六平 鲍 斌

(1.贵州省林业调查规划院,贵州 贵阳 550003;2.贵州林业勘察设计有限公司,贵州 贵阳 550003)

近自然间伐对中龄林林分结构的影响研究

赵 斌1王六平1鲍 斌2

(1.贵州省林业调查规划院,贵州 贵阳 550003;2.贵州林业勘察设计有限公司,贵州 贵阳 550003)

通过对贵州5个项目县8个森林经营单位内近自然经营间伐前后林木胸高断面积、树高、蓄积、株间距、空间配置面积等林分因子进行对比分析,揭示近自然间伐后对林分结构的影响趋势。结果表明:对林分实施近自然间伐后,林木胸高断面均值、树高均值、蓄积量值均有一定程度增加,通过近自然间伐可使林分较间伐前更加健壮,林分机械稳定性有一定程度的提高;通过近自然间伐虽在总体上有利于促进林木优势分化,但不能通过一次近自然间伐活动在短期内得以实现;通过近自然间伐可使林木最小株间距和空间配置面积均值增加,林木生长空间得到有效扩展,林木间竞争得到有效缓和,并使林木空间分布更趋均匀,从而促使林分整体快速生长。

中龄林;近自然森林经营;间伐;林分结构;空间配置

贵州省可持续森林经营项目主要目标是引进德国近自然林经营理念和技术[1],在项目区开展森林经营试点工作,提高项目区森林经营能力和水平,促进森林多功能价值的提高,探索森林经营的模式和经验,为贵州省和我国南方集体林区开展森林经营提供示范。项目在贵阳市的开阳、息烽和毕节地区的金沙、大方、黔西、百里杜鹃管委会等6个县开展,目前已成立101个森林经营单位,森林经营方案规划面积4.1万hm2,完成森林经营实施面积 21 299.15 hm2。

基于森林自然生态科学机理和社会经济技术可行性的森林作业法是森林经营技术体系中最直接有效的技术成分,是当前我国林业向多功能可持续森林经营方向发展时最需要研究和试验的关键技术[2]。近自然间伐是采用单株木经营法[3]对林分结构和竞争关系进行分析,确定择伐对象,通过采伐实现林分质量的不断改进[4];近自然间伐是近自然森林经营技术体系中的核心内容,中龄林的近自然间伐活动对于林分健康发育和高价值木材生产具有决定性作用,旨在恰当的时机通过调整和改善林分空间结构以实现如下目标:1)降低林分高生长的激烈竞争,提高林分机械稳定性;2)尽可能地为目标树提供生长空间,以利于培育高价值大径材;3)为林下灌木草本层植被生长发育提供一定的光照条件[5];4)为乡土阔叶树种更新准备必要条件[6-9];5)为经营者提供一定的经济收益。为进一步了解近自然森林经营间伐活动对林分结构的影响,本研究选取未经有效经营的中龄纯林作为研究对象,共设立10个研究样地进行间伐试验,以期通过对比其间伐前后林分结构因子的变化,揭示近自然间伐活动对林分结构的影响。

1 研究方法

1.1 样地基本概况及设置方法

试验区位于贵州大方县、金沙县、开阳县、黔西县、息烽县5个项目县的8个森林经营单位范围内。该区域平均海拔 1 400 m,1月平均气温1.7~4.3 ℃,7月平均气温17.6~24.9 ℃,稳定通过10 ℃的有效积温 2 544.6~4 617.1 ℃。年降水量848.6~1 394.4 mm,属北亚热带温凉季风湿润气候。项目在试验区共设置10块标准样地,样地基本概况见表1。选择0.067hm2亩以上集中连片具有代表性的林分作为试验点,设置样地大小为250 m2的样圆。样地调查指标主要有:树种、胸径、树高、枝下高、受损类型、林木分级、营林定位、间伐优先级、郁闭度等,并随机选择4个样地测量样木与样圆中心点的方位角和距离。

表1 样地基本情况

注:柳杉(Cryptomeriafortunei),马尾松(Pinusmassoniana),杉木(Cunninghamialanceolata),华山松(Pinusarmandii)。

1.2 近自然经营间伐木方法

1) 开展间伐活动的判断:判定是否需要间伐的林分主要因子有郁闭度、林分平均胸径和林分密度等,通过现场观察和初步调查,结合自然整枝高度、主层林木林冠重叠程度综合判断。

2) 间伐强度的定性判断:主要考虑两个方面,一是要有效改善林木生长空间,避免过度竞争;二是要维护林木机械的稳定性。一般过密或者间伐时间过晚的林分一次间伐强度不宜过大,避免风折雪折等自然灾害的发生。

3) 间伐木现场确定:(1)密度控制性的间伐木,在局部过密地段,通过间伐具有一定竞争能力的林木,改善保留木的空间结构;(2)促进目标树生长的间伐木,在现阶段或者将来一般5年以内与目标树存在较大竞争的林木,近自然经营间伐称之为竞争木,需要立即间伐;(3)其他间伐木包括两类,一是具有收获价值的下层木,二是干扰其他树木正常生长的树木,如倒靠在其他树木上的林木等。

4) 对于处于主层林下层没有明显竞争优势的林木,如无特殊需要,可不必间伐,任其自然衰亡。

1.3 分析方法

本研究选择在贵州分布较为广泛的马尾松、杉木、华山松等纯林作为研究对象,利用近自然森林经营理论的间伐原则进行林木分类,并在此基础之上进行采伐作业及采集间伐前后相关指标调查。结合间伐作业现场对林分间伐前后的相关调查数据进行分析,其中相邻木最小间距、林木空间配置面积2项指标是利用样地中心点坐标、样木方位角、距离3项因子在ARCGIS平台生成,其他相关统计指标在SPSS软件中分析得出。

2 结果与分析

2.1 近自然经营间伐对林分生长性状的影响

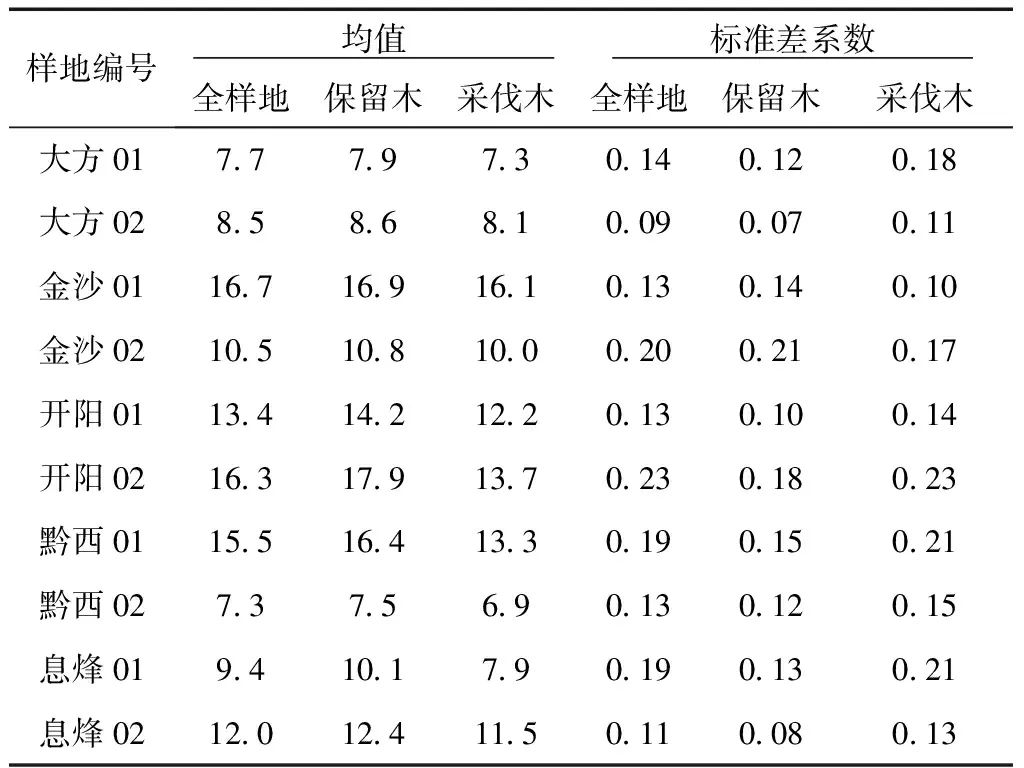

2.1.1间伐对胸径分布的影响 为准确表达近自然间伐对林分胸径分布的影响,本研究采用间伐前后林木胸高断面积的均值、极差系数、标准差、标准差系数等几项统计指标进行对比分析,结果见表2。

表2 近自然间伐前后胸高断面积的比较分析

由表2可知:1)间伐后林木平均胸高断面积均有一定程度增加,表明通过近自然间伐经营措施使保留木更加健壮;2)胸高断面积极差分布较间伐前更加聚集;3)采伐后林木胸高断面积整体分布趋于均匀。林分在不同发育阶段,近自然间伐对于林分空间结构调整的侧重点会有所不同。如在采伐木的选择上倾向于密度调控,则采伐后胸高断面积分布则相对均匀一致;如果倾向于优势木竞争调控,采伐后胸高断面积分布则将更趋离散。本次试验样地密度均在 1 600 株/hm2以上,且间伐株数强度均在25%以上,间伐活动更倾向于密度调控,因而间伐后胸高断面积分布表现为更加均匀。

2.1.2间伐对林分树高分布的影响 10块样地的树高统计分析结果见表3。由表3可知,通过近自然间伐林分平均高度均呈增加趋势,间伐木树高均值小于保留木,这与近自然间伐技术设计一致;但近自然间伐对树高分布的影响并不一致,除金沙01和金沙02号样地间伐后林木树高分布更趋离散外,其余8块样地树高分布更趋于均匀。这可能与间伐木选择规则中被压木是否间伐有关,如若被压木采伐利用,则通过间伐活动带来树高分布更趋均匀。从试验现场观察来看,林分主层林树高分化较为明显。

表3 近自然间伐前后树高的比较分析

2.1.3间伐对蓄积的影响 近自然间伐前后蓄积的比较分析结果见表4。由表4可知,近自然间伐对林分蓄积的影响主要表现为:1)间伐活动对林分蓄积最直接的影响是导致林地立木蓄积量降低,其降低幅度主要分布于15%~30%;2)通过近自然间伐经营活动,林木平均蓄积量较间伐前均呈升高趋势;3)林木蓄积是胸径和树高两项因子共同作用的结果,单株平均蓄积量增大,表明通过近自然间伐可使林分更加健壮。

表4 近自然间伐前后蓄积变化比较分析

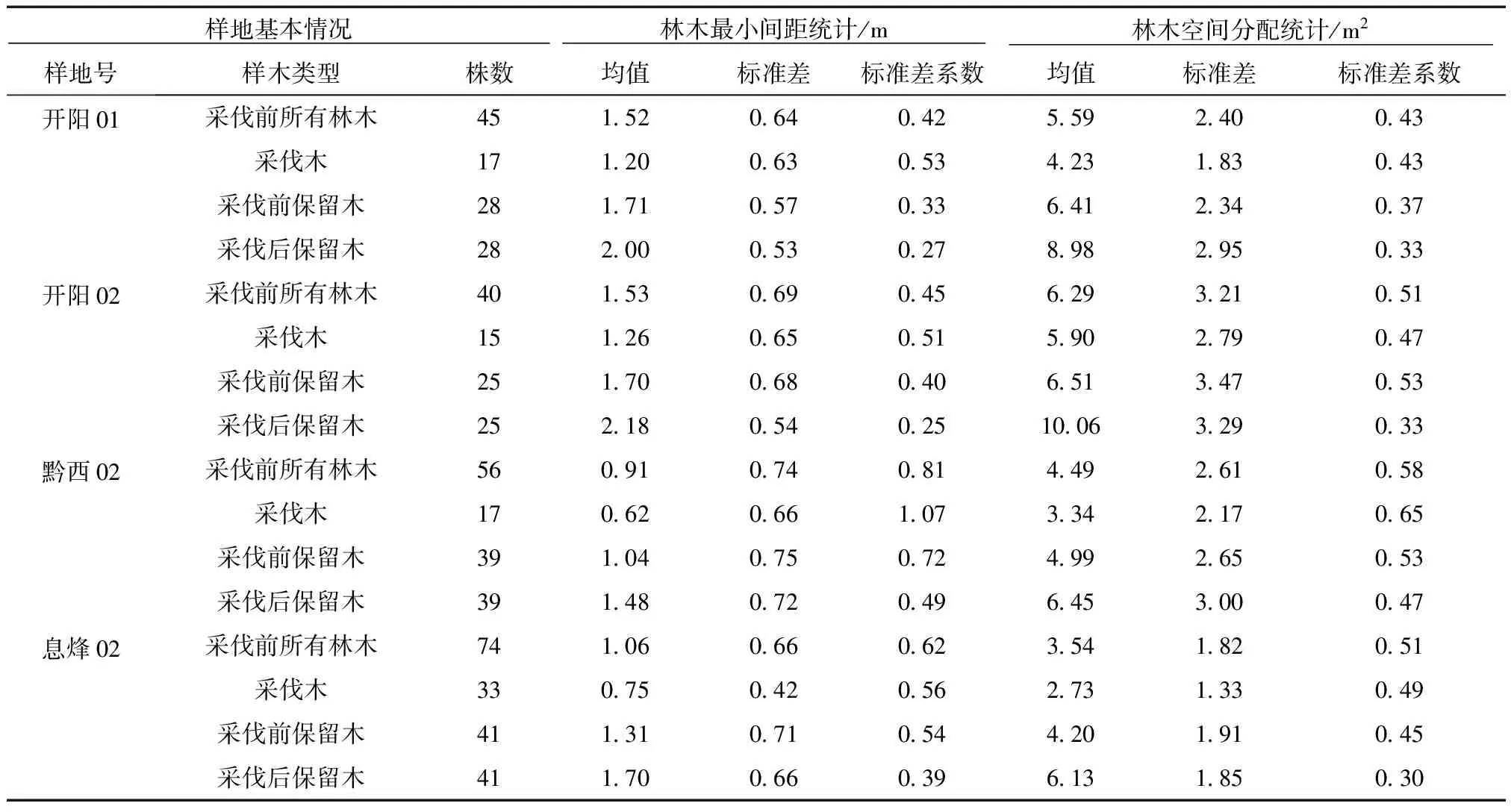

2.2 近自然经营间伐对相邻木最小间距的影响2.2.1 间伐前相邻木的间距分析 相邻木间距是反映林木间竞争关系的重要指标,为了探讨近自然间伐前后相邻木间距的变化情况,选择开阳01、开阳02、黔西02、息烽02共4个样地在间伐前后进行每木定位测量,统计结果见表5。由表5可知,采伐木在林分中的相邻木最小间距均值均小于保留木,说明采伐木在整个林分中处于空间竞争较为强烈的区域,与本研究近自然间伐技术预设结果一致。

表5 近自然间伐前后林木水平空间分配的变化情况

2.2.2间伐后保留木的间距分析 近自然间伐后保留木的相邻木最小间距均值较采伐前有一定量的增加,与采伐前相比,4块样地增加比率分别为16.74%、28.38%、42.17%、29.56%,说明经近自然经营采伐后林木空间竞争强度得到明显缓解,保留木生长空间得到进改善,见表5。

2.2.3采伐前后保留木空间分布 根据表5的统计结果分析可知,近自然间伐前所有林木与间伐后保留木的相邻木最小间距标准差均有大幅度降低,说明经过近自然间伐后,林木空间分布更加均匀。但不同密度林分林木的相邻木最小间距标准差数值会受均值的影响,为了更好地比较间伐前后林木分布情况的变化,采用相邻木最小间距标准差系数进行比较分析,结果显示4块样地林木间距均匀程度均有较大幅度提高,达到了本研究近自然间伐技术预设效果。

2.3 近自然经营间伐对林木空间配置面积的影响

样木与周边样木中间平分线合围形成的多边形,该多边形的面积为该样木的空间配置面积,该面积值能够在一定程度上反映林木与周围4~7株相邻木之间的竞争关系;因相邻木之间竞争优势不一定对等,为此该指标能够综合反映林分的竞争状况,但不一定能准确表达相邻木两两之间的竞争关系。

2.3.1采伐前后保留木空间配置面积 根据表5统计结果显示,采伐木占有空间配置面积均值<全样地空间配置面积均值<保留木(采伐前)空间配置面积均值,说明采伐木与保留木相比在整个林分更多地处于空间竞争较为强烈的区域,这与最小株间距分析结果一致。

2.3.2保留木空间配置面积采伐前后变化 随着采伐木的移除,林分密度降低,林木空间配置面积进一步扩大,与间伐前空间配置面积相比,4个样地的林木空间配置面积分别增加了40.00%、54.40%、29.15%、45.88%,进一步说明了通过近自然经营间伐林木生长空间得到了有效扩展。

2.3.3林木配置空间面积分布 通过间伐前后林木空间配置面积标准差系数的比较发现,经近自然间伐后林木空间配置面积分布更加均匀,表明近自然间伐措施有利于提高林分整体生长条件。

3 结论与讨论

通过近自然经营间伐活动以后,对林分空间结构调整达到了近自然经营间伐的预设目标。

1) 通过近自然间伐可使林分平均胸高断面积提高,且在中龄林发育阶段较高强度的密度调控会使间伐后林分胸高断面积分布更趋均匀,而不能通过一次间伐活动在短期内达到林木优势分化的目的。

2) 通过近自然间伐可提高林木高度均值,但在本研究中树高分化趋势并不一致,这可能与间伐木选择规则中被压木是否间伐有关,如若被压木被采伐利用则通过间伐活动带来树高分布更趋于均匀。

3) 通过近自然间伐可为经营者带来一定的木材收益,并使林分蓄积量降低,但是单株林木平均胸径得到了提高,与断面积均值和林木高度均值提高共同表达了通过近自然间伐可使林分更加健康。

4) 通过近自然间伐前后对相邻木最小间距和空间配置面积的变化与分布情况的分析表明,近自然间伐可缓解林木之间的空间竞争,并使林木空间分配更趋合理,为林分整体快速生长创造了条件。

5) 通过近自然间伐可提高林分的稳定性,主要表现在两个方面:一是减少现阶段林分的不稳定因素,通过伐除干扰木(包括:挂搭木、倾斜木、树干纤细的林木等)提高现阶段林分的机械稳定性;二是提高未来林分的机械稳定性,通过间伐改善使主林层保留木生长条件得到改善,降低树高生长竞争强度使未来林木更加健壮。

近自然间伐经营活动是近自然营林技术体系最重要的技术措施,主要是针对中龄林阶段林分进行结构调整和间伐收获。按照《中德财政合作贵州省可持续森林经营项目营林指南》(德国GFA咨询专家伍力,胡伯特·福斯特,2010年)设置的技术指标,近自然间伐活动适用于平均胸径为5~35 cm的林分,该阶段是林分发育的主要阶段,占到森林生命周期时间设计单元[10]的绝大部分。本研究是基于近自然基本理念和经营原则设计的近自然间伐措施进行实践与验证,揭示了中龄林纯林林分在间伐时点前后林分空间结构的变化,但受研究时间的限制,尚未获取近自然间伐后林分生长发育情况各项指标的发展变化情况,还尚待下一步深入研究。

本研究采用了林木空间位置关系中相邻木最小间距、林木空间配置面积两项指标,并用其标准差系数指标对间伐前后林木空间结构变化进行了分析,在一定程度上揭示了林分空间结构变化的趋势。但受边界效应的影响,尚不能提出一组经验数据以供在经营实践活动中作为参考,还有待于在下一步研究中逐步解决。

[1] 颜欢欢,吴承祯,洪伟,等.千年桐生态林近自然经营对土壤酶活性的影响[J].西南林业大学学报,2014,34(3):1-6.

[2] 陆元昌,Werner Schindele,刘宪钊,等.多功能目标下的近自然森林经营作业法研究[J]. 西南林业大学学报,2011,31(4)1-6,11.

[3] 陆元昌,张守攻.中国天然林保护工程区目前急需解决的技术问题和对策[J].林业科学研究,2003,16 (6):731-738.

[4] 郝云庆,王金锡,王启和,等. 柳杉纯林改造后林分空间结构变化预测[J].林业科学,2006,42(8):8-13.

[5] 束传林,黄永祥,蔡年辉,等. 云南松林近自然化采伐的改造效果[J].陕西林业科技,2007,(2):14-17.

[6] 宁金魁,陆元昌,赵浩彦,等.北京西山地区油松人工林近自然化改造效果评价[J].东北林业大学学报,2009,37(7):42-44.

[7] 刁军,雷相东,国红,等.北京西山油松人工林结构特征研究[J].河北林果研究,2009,24(3):225-231.

[8] 王良衍,袁世杰,杨同辉. 次生金钱松林自然化培育前期的恢复特征[J].福建林业科技,2010,37(3):21-26.

[9] 彭舜磊,王良衍,袁世杰.盘山金钱松人工林群落改造前后近自然度比较[J].东北林业大学学报,2011,39(8):13-17.

[10] 陆元昌,雷相东,洪玲霞,等.近自然森林经理计划技术体系研究[J].西南林学院学报,2010,30(1):1-5.

(责任编辑 韩明跃)

Research on Influence of Close-to-Nature Thining on Mid-Aged Stand Structure

ZHAO Bin1, WANG Liu-pin1,BAO Bin2

(1.Forest Investigation and Planning Institute of Guizhou Province,Guiyang Guzhou 550003,China; 2.Forestry Prospect and Design Co.Ltd.,Guiyang Guzhou 550003,China)

In the paper, some influence factors, such as forest stand structure, basal area at breast height, tree height, volume, space configuration, plant spacing area, etc. were analyzed before and after thinning in the close-to-nature management forest, and then revealed the impact trend of close-to-natural thinning on stand structure. Results showed that after the close to nature thining, the average of basal area at breast height,tree height, volume increased, the stand became more robust, and the mechanical stability of stand was improved. Although close to nature thinning was advantageous to the trees′ optimizing development, advantages could not be realized in a short time.Close-to-nature thining made the minimum spacing and space configuration area increased, the grow space of trees expanded, the competition between trees eased, and the forest spatial distribution uniformed, and then improved the rapid growth potential of the whole forest.

mid-aged forest;close-to-nature forest management;close-to-nature thining;stand structure;space configuration area

2014-05-17

中德财政合作贵州森林可持续经营项目资助;贵州林业科学技术研究项目(2008-03)资助。

王六平(1982—),男,硕士,工程师。研究方向:森林可持续经营。Email:16272380@qq.com。

10.3969/j.issn.2095-1914.2014.05.005

S753.5

:A

:2095-1914(2014)05-0025-06

第1作者:赵斌(1973—),男,高级工程师。研究方向:林业调查规划。Email:547289815@qq.com。