武夷山风景名胜区马尾松次生林群落数量特征变化研究

2014-07-25朱建琴

朱建琴

(武夷山风景名胜区管理委员会,福建 武夷山 354300)

武夷山风景名胜区马尾松次生林群落数量特征变化研究

朱建琴

(武夷山风景名胜区管理委员会,福建 武夷山 354300)

对武夷山风景名胜区内天然更新的马尾松次生林群落固定样地进行长期监测,应用群落统计方法分析2004—2013年景区内受人为干扰影响后更新的马尾松次生林不同群落层次的数量特征变化。结果表明,该次生群落处于演替初期,物种组成较简单,近10年更新过程中物种种类从19种增加至21种,更新速度缓慢;乔木层物种数从5种增至6种,马尾松为优势种,重要值从80.30降至76.44,林内伴生树种分布较为均匀;灌木层物种数虽然均为6种,但物种组成发生较大变化,经过10年演替更新,草本层发展成为以芒萁占优势的单一物种;景区茶园垦殖后的农地上马尾松群落次生演替过程缓慢,对土壤改良作用有限。建议在今后的森林经营管理中要有计划地进行适度人工干预,加速其正向演替进程。

马尾松;次生林;更新;重要值;数量特征;武夷山

Wuyishan

武夷山是世界自然遗产与文化遗产地的重要组成部分,以秀美青山、碧绿溪水和悠久历史文化吸引了大量的国内外游客。森林植被是武夷山风景名胜区内主要的自然生态系统和重要旅游资源[1],其中马尾松(PinusmassonianaLamb.)林占景区总面积的57%,是景区森林植被景观的主要类型[2],对维持森林生态系统健康具有重要作用。然而,近年来,随着景区生产生活方式的转变,以及受日渐频繁的旅游活动影响,马尾松林受到不同程度的人为干扰和破坏。人为干扰会引起植物的高度、频度、盖度及物种组成等的变化,且不同植物类型对旅游干扰影响的抵抗力和恢复力不同已被大量研究证实[3-4]。

目前,武夷山世界遗产地的生态系统和景观面临的主要问题包括:生态系统和生境碎化,生态景观受人为影响分割强烈;约2/3面积的生态系统处于恢复的早期阶段,受干扰后极易发生逆向演替;珍稀濒危种群和古树名木的生境恶化;外来种的数量较多,具有潜在的入侵危险。上述因素均对景区森林群落的正常演替及其功能的发挥造成了不利影响。因此,对区内植被状况进行定期监测和有效保护尤为必要。鉴于此,本研究通过对武夷山风景名胜区(天心岩茶厂处)马尾松次生林群落固定样地的长期监测,分析破坏后景区马尾松次生林更新过程中群落数量特征的动态变化,有利于进一步了解景区内马尾松次生林群落演替过程中的物种变化,以期为科学开展景区森林抚育与资源保护提供参考依据。

1 研究区概况

武夷山位于福建西北部,地处北纬27°32′36″~27°55′15″,东经117°24′12″~118°02′50″,面积 99 975 hm2。1987年,武夷山加入联合国教科文组织《人与生物圈计划》,1999年12月被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界自然遗产与文化遗产名录》,是目前全国面积最大的世界遗产地,也是继泰山、黄山、峨眉山-乐山大佛之后,第4个被列入世界双重遗产名录之山。武夷山双重遗产地包括西部生物多样性保护区、中部九曲溪生态风景区、东部风景名胜区以及城村闽越王城遗址4部分;区内平均海拔 1 200 m,中山地貌,属典型的亚热带季风气候,年平均气温在8.5~18.0 ℃,年降雨量为 1 482~2 150 mm,局部地区高达 3 000 mm以上,年蒸发量为 1 000 mm左右,相对湿度78%~84%,无霜期253~272 d,为全球同纬度带最完整、最典型、面积最大的中亚热带原生性森林生态系统,是世界生物多样性保护的关键地区。马尾松林在武夷山风景名胜区内分布极为广泛(海拔800 m以下均有大面积的马尾松林),不仅是该地区暖性针叶林的主要群落类型,也是该地段荒山恢复的先锋树种,对维持景区森林生态系统健康发展具有重要的作用[5-7]。

2 研究方法

2.1 样地选取与调查

在对武夷山风景名胜区马尾松次生林群落特征及其所处整体环境全面勘察的基础上,选择景区内天心岩茶厂后山的一块具有代表性的马尾松次生林为固定监测样地。天心岩茶厂后山的马尾松次生林是因早期茶地开垦活动而严重破坏的原生阔叶林的恢复地上自然更新后形成的马尾松林群落,马尾松林分周围没有阔叶树群落,演替时间相对较慢,过程较长,对研究破碎生境下的马尾松群落演替过程具有很好的代表性。该地因受丹霞地貌限制,群落没有连接成片,该样地现存的马尾松林约20年生,最大的马尾松胸径达20 cm左右。样地周围有茶地,茶林最后一次耕作时间约在20世纪80年代末期。

运用群落生态学方法对设置的标准样地进行标注,并对其群落学特征进行监测与调查,在标准地内设置4个10 m×10 m的样方,分别对每个样方乔木层林木进行每木检尺(起测直径2.0 cm),测定其种类、胸径、树高、枝下高和冠幅等;在每个10 m×10 m的样方对角分别设置2个5 m×5 m的小样方,测定灌木层(下木层中胸径小于2 cm)的种类、数量、高度等;在每个5 m×5 m的小样方内设置4个2 m×2 m的草本样方,测定草本层的种类、多度、株数等;同时测定各层植物的种类及数量。对该样地监测始于2001年,每年7月左右进行;为反应群落数量特征变化,本研究选择2004年和2013年2期监测数据进行对比分析。

2.2 群落物种分类及重要值计算

运用种群统计学方法,对样地内主要乔灌草层植物进行种类及各种生活型统计。因研究区植物大部分是高位芽植物,不适合用Raunkiaer生活型系统[8];故以Whittaker等[9]的生长型为依据,按乔灌草的方法进行统计。

重要值表明物种在群落中的优势地位,在一定程度上代表一个种相对于群落中其他种对生态资源的占据和利用能力的大小,重要值越大、位置越居前的树种,对生态资源的利用越充分、竞争能力就越强。本项研究采用相对密度、相对频度、相对优势度(盖度)计算重要值,并以此分析群落的数量特征,各层次相对密度、相对频度、相对优势度(盖度)及重要值计算公式[10]如下:

乔灌木重要值=(相对密度+相对频度+相对优势度)/3

草本重要值=(相对密度+相对频度+相对盖度)/3

其中:频度指1个种在所作的全部样方中出现的频率,相对频度=(该种的频度/所有种的频度总和)×100%;优势度指样方内某种植物的胸高断面积除以样地面积,相对优势度=(样方中该种个体胸面积和/样方中全部个体胸面积总和)×100%;密度(D)为某样方内某种植物的个体数与样方面积之比,相对密度(RD)=(某种植物的密度/全部植物的总密度)×100%=(某种植物的个体数/全部植物的个体数)×100%;盖度指植物地上部分垂直投影面积占样地面积的比例,即投影盖度,后来又出现了“基盖度”的概念,即植物基部的覆盖面积。对于草原群落,常以离地面2.54 cm高度的断面计算;对森林群落,则以树木胸高(1.3 m处)断面积计算。

3 结果与分析

3.1 群落物种组成变化

2004—2013年武夷山风景名胜区天心岩茶厂后山马尾松次生林群落物种组成见表1。

表1 武夷山风景名胜区马尾松次生林群落物种组成

由表1可知,2004—2013年武夷山风景名胜区马尾松次生林群落物种数从19种增加至21种,不同年份不同植物生长型的物种种类存在明显差异。群落各层次均以灌木层物种最为丰富,其次为乔木层,而草本层物种数目最少。2013年样地植物21种,灌木12种,占57.1%,常绿灌木树种居多,共11种。乔木仅占28.6%,调查发现,大部分乔木树种是后期更新演替的外来栽培种。2004年该区域植物种类较少,共19种。乔木层、灌木层、层间植物(藤本类)均比2013年少1种,所占比例分别为26.3%、58.0%、5.2%。2004年灌木种类所占比例比2013年多0.9%。从2个年度的物种种类对比来看,2013年次生马尾松林群落种类相对2004年有所上升,10年间灌木层物种变化较大,2个时期均有的树种为檵木(Loropetalumchinense)、小果南烛(Lyoniaovalifolia)和短尾越桔(Vacciniumcarlesii),其他物种组成均不同。这主要是因为受前期毁林种茶的人为干扰影响,使得林下土壤条件以及林内小气候均发生变化,林内环境较为干旱贫瘠,故喜阳耐贫瘠的五节芒(Miscanthusfloridulus)、芒萁(Dicranopterisdichotoma)在此迅速生长。此外,2004年样地藤本仅有菝葜(Smilaxchina)1种植物,2013年更新出现鸡屎藤(Paederiascandens)。藤本植物种常常在气候条件特别是温度、水分状况越好的地方,生长越丰富[11];说明林内生境逐渐向水热条件好的方向变化。

3.2 群落不同层次数量特征变化

3.2.1乔木层数量特征变化 2004—2013年武夷山风景名胜区天心岩茶厂后山马尾松次生林乔木层群落数量特征见表2。

由表2可知,2004—2013年乔木层物种数从5种增加至6种,小果南烛从乔木层中消失,而长圆叶鼠刺(Iteachinensis)、檵木进入乔木层。2004、2013年2个年份中马尾松重要值均最大,分别为80.30、76.44,为群落优势树种,其他树种重要值均较小。在马尾松次生林乔木层群落中,尽管马尾松在数量上占绝对优势,但2013年马尾松相对多度比2004年下降了2.72,而其他树种相对多度有所增加。从相对频度上看,2004、2013年除了马尾松外的其他树种出现的频度均相同,说明伴生树种在景区内分布较为均匀。相较同纬度带的马尾松更新群落,武夷山天心岩茶厂后山马尾松次生林天然更新植物的相对优势度均不高,呈现出林内群落植物长势不好、群落没有连成片。这可能是因为天心岩茶厂后山受丹霞地貌限制,地处下坡位,其水肥条件较好,但光照条件不足,植被中多为小乔木和灌木,并且群落植被发育程度较低,演替较慢。

3.2.2灌木层数量特征变化 马尾松次生林灌木层树种的群落数量特征指标见表3。

表2 武夷山风景名胜区马尾松次生林乔木层群落数量特征

表3 武夷山风景名胜区马尾松次生林灌木层群落数量特征

由表3可知,2004—2013年灌木层群落物种数均为6种,但物种组成发生较大变化,马尾松、刺毛越橘(Vacciniumtrichocladum)、乌饭(Vacciniumbracteatum)3个物种从灌木层中消失;乌桕(Sapiumsebiferum)、杜鹃(Rhododendronsimsii)、鼠刺(Iteachinensis)3个植物出现在灌木层中。2004年相对优势度排名前3位的树种分别是马尾松、檵木、刺毛越橘(Vacciniumtrichocladum);重要值分别为29.65、14.76和23.12;2013年排名前3位的树种分别是檵木、乌桕、杜鹃,重要值分别为30.23、14.51、11.52,其次是小果南烛、短尾越桔,其重要值分别为7.24和10.76。近10年的群落更新过程中,檵木在灌木层中的地位有所加强,更新中出现了乌桕、杜鹃2个种并逐渐在灌木层中占据重要地位;同时刺毛越橘在更新过程中逐渐消失。调查中发现该区域的灌木层中有较多的乔木幼苗,不但增加了群落的竞争,也使群落向结构更复杂稳定、功能更全面的方向发展[12]。

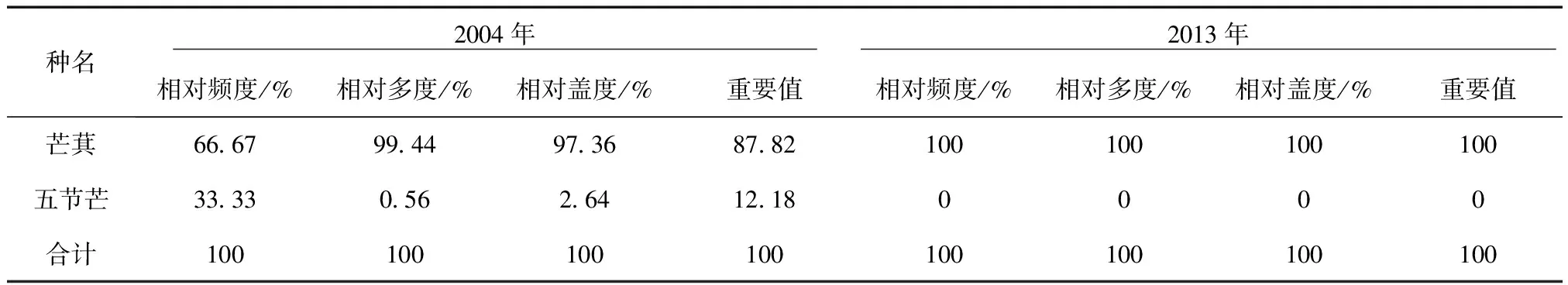

3.2.3草本层数量特征变化 2004—2013年武夷山风景名胜区天心岩茶厂后山次生马尾松林草本层群落数量特征见表4。

表4 武夷山风景名胜区马尾松次生林草本层群落数量特征

由表4可知,2004年草本层由芒萁和五节芒2个物种组成;2013年芒萁成为草本层的绝对优势种。样地内草本层物种单一,芒萁作为酸性土壤的重要指示植物[13],表明更新样地上土壤酸度高,可以考虑通过人为措施改良酸性土壤,加速群落更新过程。

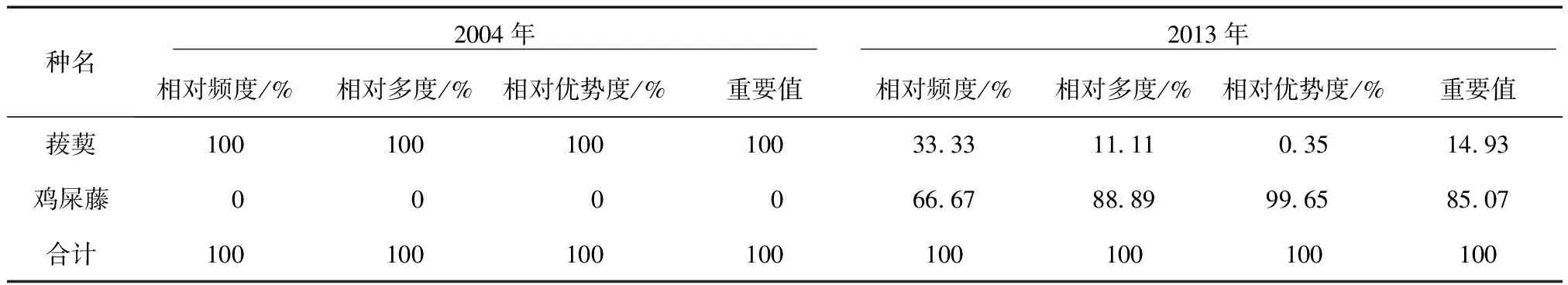

3.2.4层间植物数量特征变化 2004—2013年武夷山风景名胜区天心岩茶厂后山次生马尾松林层间层群落数量特征见表5。

表5 武夷山风景名胜区马尾松次生林层间层植物数量特征

由表5可知,2004年层间层主要物种以菝葜为主,其重要值是2013年的2倍。2013年层间层中,鸡屎藤在群落中的地位超过了菝葜,成为优势物种,其重要值是85.07。比较2个物种的生物学生态学特性可知:菝葜属于耐旱、喜光,稍耐阴,耐瘠薄的物种;而鸡屎藤喜温暖湿润环境、且在土壤以肥沃、深厚、湿润的砂质壤土上生长较好。可见,随着马尾松林群落自然更新,郁闭度增加,林内小气候环境逐渐向更为湿润且土壤相对肥沃的方向发展。

4 结论与讨论

研究结果表明,武夷山风景名胜区(天心岩茶厂处)马尾松次生林群落处于演替初期,群落物种组成较为简单,随着演替时间的推移,物种种类逐渐递增,但速度缓慢。2004—2013年,在马尾松次生林天然更新过程中,物种数从19种增加至21种。其中乔木层物种数从5种增至6种,马尾松林为优势种,重要值从80.30降到76.44,林内伴生树种分布均匀。相隔10 a灌木层物种数虽然均为6种,但物种组成发生较大变化;草本层由最先的芒萁和五节芒2个物种组成发展成为仅以芒萁占绝对优势种的单一物种。参考武夷山风景名胜区管理委员会开展的《武夷山世界遗产地主要森林植物群落类型土壤物理性质》监测结果可知,2003年7月该样地地表0~10 cm土层pH为5.56,土壤容重1.05,总孔隙度为景区所有土壤监测样点中最小,仅为46.43% (景区内松阔混交林最大,达到74.48 %)。由此可见,随着监测样地内马尾松次生林的天然更新,林内生境逐渐向更为湿润的方向发展,茶叶种植后的土壤酸性环境改善缓慢,马尾松林的恢复对土壤环境的改善作用有限。

在武夷山风景名胜区发展历程中,曾经发生过较为普遍的毁林种茶、破坏森林的情况;如今随着受人为干扰严重的区域逐渐实现退茶还林、退耕还林,从而为武夷山风景名胜区自然遗产地的保护和可持续发展打下良好的环境基础。生态系统的恢复与重建是一个植被恢复的过程,马尾松次生林的生态恢复最关键的一步就是植被恢复。研究发现,在茶园种植后的农地上更新的马尾松次生林群落演替过程很缓慢,时间漫长。建议在今后森林经营管理中要有计划地进行适度人工干预,例如待林冠郁闭度较高,林下草本层稀少时埋种稍耐酸性的植物种子,加速群落的正向演替过程[14]。

[1] 陈顺立,叶斌,张思禄,等.武夷山马尾松林冠与下木层节肢动物群落比较[J].福建林学院学报,2007,27(4):294-298.

[2] 游巍斌,何东进,黄德华,等.武夷山风景名胜区景观格局演变与驱动机制[J].山地学报,2011,29(6):677-687.

[3] 艾训儒,易咏梅,姚兰,等.旅游区人为干扰对森林群落物种多样性的影响[J].浙江林学院学报,2010,27(2):178-184.

[4] 吴甘霖,黄敏毅,段仁燕,等.不同强度旅游干扰对黄山松群落物种多样性的影响[J].生态学报,2006,26(12):3924-3930.

[5] 王继夏,孙虎,李俊霖,等.秦岭中山区山地景观格局变化及驱动力分析:以宁陕县长安河流域为例[J].山地学报,2008,26(5):546-552.

[6] 游巍斌,何东进,巫丽芸,等.山岳旅游地生态服务价值时空分异及其与环境因子关系:以武夷山风景名胜区为例[J].山地学报,2012,30(1):113-120.

[7] Abdullah S A, Nakagoshi N. Changes in landscape spatial pattern in the highly developing state of Selangor, peninsular Malaysia[J]. Landscape and Urban Planning, 2006, 77(3): 263-275.

[8] 内蒙古大学生物系.植物生态学实验[M].北京:高等教育出版社,1986:69-70.

[9] Raunkiaer C. The Life Form of Plants and Statistical Plant Geography[M]. New York : Oxford University Press, 1932: 2-104.

[10] Whittaker R H. Communities and Ecosystems[M]. New York: Macmillan Company, 1970: 6-17.

[11] 陈功锡.德夯风景区植物区系的研究(Ⅰ)植物区系组成分析[J].吉首大学学报:自然科学版,1994,15(2):74-79.

[12] 奇凯,张春雨,侯继华,等.赤峰市沙地油松林草本植物多样性及种间关联动态[J].生态学报,2010,30(18):5106-5112.

[13] 黄以钟, 曹光球, 何宗明. 永定县巴戟天次生林群落数量特征及物种多样性[J]. 海峡药学, 2009, 21(11): 82-84.

[14] 徐建,韦新良,王敬,等.龙王山落叶阔叶林群落特征及物种多样性研究[J].西南林业大学学报,2014,33(3):19-26.

(责任编辑 韩明跃)

Change of Quantitative Characteristics of SecondaryPinusmassonianaCommunity in the Process of Natural Regeneration in Wuyishan Scenery District

ZHU Jian-qin

(Administration Committee of Wuyishan Scenery District, Wuyishan Fujian 354300,China)

In Wuyishan Scenery District, quantitative characteristics change in the process of natural regeneration in secondaryPinusmassonianaforest community from 2004 to 2013 was studied by means of statistics of plant community methods. Results showed that in early succession of a secondary community, the species composition was relatively simple. The species increased slightly (increased from 19 to 21) and the pace of regeneration was slow in the nearly past 10 years. Tree layer species increased from 5 to 6 during 10 years andPinusmassonianawas dominant species, whose important values were 80.30 and 76.44 in 2004 and in 2013 respectively. The associated species in the tree layer had a homogeneous distribution pattern. Although the number of shrub layer species always was 6 species, species composition changed greatly. During 10 years of succession, Dicranopteris linearis become dominant in herb layer, which was single herbage community. The secondaryPinusmassonianaforest in the process of natural regeneration was much slow in the farmland that was planted tea in the early time. We suggest that artificial intervention appropriately should be taken to accelerate the forest succession process in the future forest management.

Pinusmassoniana; secondary forest;regeneration;important value;quantitative characteristics;

2014-03-21

朱建琴(1976—),女,工程师。研究方向: 森林生态学与群落生态学。Email:6796167@qq.com。

10.3969/j.issn.2095-1914.2014.05.003

S718.54

:A

:2095-1914(2014)05-0014-06