巧借信息化技术助推物理高效课堂

2014-06-06徐峰任红玉

■徐峰 任红玉

巧借信息化技术助推物理高效课堂

■徐峰 任红玉

传统物理教学长期以来一直采用单一教学模式,它以“教师、书本、课程”为中心,形成了教师单向灌输、学生被动接受的局面。这种模式虽然训练了学生的答题技巧,却与新课程以培养学生的“知识与技能”“过程与方法”“情感态度与价值观”三维目标相差甚远。这迫切需要教师改变教学观念和实现角色转变,教师应成为学生学习的促学者、导学者、助学者。

物理是一门以实验为基础的学科,然而很多物理实验用实物来做时,实验现象和实验结果无法清晰呈现,借助信息化技术,模拟物理实验,学生能观察到实验的细微变化,模拟补充真实实验,验证结果。物理还是自然科学的一门分支,是研究物质结构、物质相互作用和运动规律的自然科学,不同于语外政史地等文科学科,它更需要培养学生的逻辑思维、抽象思维能力,进而建构物理模型,通过信息技术可以很好实现物理过程的建模。同时,物理是一门应用广泛的基础学科,在日常实际生活中,无时无刻不存在着物理规律、现象,如何将学到的知识迁移到生活中,借助信息化技术动态模拟演示,促进学生知识的意义建构,也是一个有益的尝试。

中学物理课程是研究自然界的物质结构以及物质最普遍的运动形式及规律的学科,教学需要学生认识物理现象的本质,帮助学生正确运用物理概念、规律。借助于教具、模型、实物、图形等信息化手段,激发兴趣,使学生进行直观感知,将探究式学习提到突出位置,让学生在探究中真把物理知识运用到生活中去,从而启发思考、引导认知、开拓思路、勇于创新,培养学生的逻辑思维能力和创新意识,从而实现新课改“培养全面发展的人”的目标。

一、采用多样化的教学方法,激发学习物理的兴趣

在物理课堂教学中,有些内容通过口述讲解,学生是很难理解的,例如人造卫星、天体运动、宇宙速度等内容,如果采用传统的讲授法,即便是反复讲解,学生也难以理解,而交互式电子白板通过图文声像、模拟仿真、多元交互等方式,采用手写板书、演算推理、模拟仿真、活动教学、小组探究、双轨呈现等多种教学功能,能有效激发学生的学习兴趣,大大加快学习进度,提高课堂效率。

例如,在讲解三颗同步地球卫星即可实现信号覆盖全球的问题时,可以使用内嵌的模拟仿真物理学科工具,可以形象直观、动态逼真地进行展示,帮助学生理解,激发学生的学习兴趣。对于少数学生不能及时理解的内容还可反复播放,强化学生的认知能力,激发学生学习物理的兴趣。

二、利用多媒体课件化抽象为形象,提高学生抽象思维能力

在物理教学中有很多的定律、公式、物理概念需要理解,特别是有些理论性强、比较抽象的知识,学生在学习时常常感到不知所措。在传统的课堂教学中,单凭教师的语言讲解无法形象、直观地演示定律、公式的推导过程,学生缺少形象、直观教具的辅助学习,对定律、公式的往往是一知半解的。教师可利用先进的交互式电子白板进行随意的拖动、放大、缩小,把抽象的过程生动形象地展示出来,把抽象性的问题变成形象性的问题,提高学生的抽象思维能力。

在给学生讲解电场线、磁感线的分布时,如果向学生展示和讲解二维的分布图,学生对整体不甚了解,较难建立空间的概念。采用三维动画的方式来显示,不仅能看清楚电场线、磁感线的整体分布图,还能任意地画出各个剖面的分布图,从而使学生理解力线空间分布性,如图1所示。又如在讲授电磁振荡有关物理量的周期性变化规律时,用多媒体动画直观形象的模拟电磁场的相互转化、电容器的充放电、电场能和磁场能的相互转化过程,学生也就很容易理解电磁振荡的周期性变化规律。

图1 三维展示磁感线

三、巧用仿真物理实验,培养学生的创新思维

物理学是一门以实验为基础的科学,传统教学由于各种条件限制,许多重要实验没法做或者只能在“黑板上做实验”,造成学生“听实验、背实验”。这种教学造成的后果是:学生能力结构不完整,逻辑思维和推理演算能力得不到培养,甚至妨碍学生创新能力的培养。有时在实际物理实验操作过程中,存在着不可避免的系统误差和操作误差,有些实验结果不能满足教学的实际需求,需要教师在此基础上进行模拟补充。借助模拟仿真物理实验工具,动态呈现实验现象和实验结果,形象生动,能使学生直观感知,进而过渡到抽象思维、逻辑思维,引导认知、启发思考、开拓思路,培养学生的逻辑思维能力和推理演算能力。

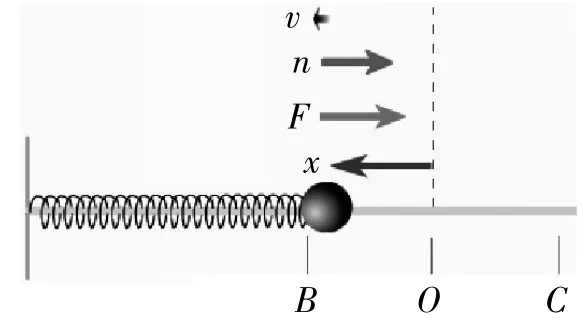

比如在讲解弹簧振子的振动过程时,弹簧振子在振动过程中不仅运动学量(如位移、速度、加速度)发生变化时,动力学量(弹簧弹力)也发生变化,同时还伴随着振子动能以及弹性势能的变化,借助电子白板简易的触碰操作和回放功能可以将这些量直观反映出来,可以控制振子振动的快慢,可以分析振子的任意过程或任意状态点,从而使学生理解振子整个运动过程,提高学生的逻辑思维能力。如图2所示:

图2 弹簧振子振动实验演示

四、创设教学情境,增强学生运用知识的能力

物理学科是一门以真实的实验和学生自主探究为主的学科,在教学过程中,教师应尽可能地创造条件、创设情境,进行实验操作。利用信息技术可以为课堂教学提供真实生动、图文并茂的教学环境,创建使学生置身其中的学习情境,从而调动学生知识技能的储备,增强学生应用知识的能力。

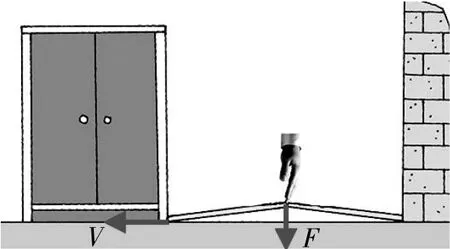

在讲解力的分解时,可使用“巧移大橱”案例创设情境:将大橱内放置重物,请一个男生上前,用手平推大橱,大橱不移动。用两块长木板搭一个“人”字型架,一边用墙支撑,一边倚住大橱。请一个女学生上台,在“人”字型架顶部用手向下按压,大橱立即发生移动。接着投影“巧移大橱”的示意图,如图3所示,并在图上相应标注,引导学生思考,提出问题,创设教学情境,增强学生的知识迁移能力。再如在讲解机械波的产生过程时,教师首先创设情境,制作和排列好一列质点组,让学生到白板前,自己拖动质点,排列出特定时间的各个质点的位置,如图4所示,通过具体体验来掌握这一过程,加深理解,可有效提高学生运用物理知识的能力。

图3 巧移大橱-力的分解

图4 生机交互-机械波的产生过程

五、多样化的评价方式,促进学生的知识体系建构

新课程标准强调评价的目的是全面了解学生的学习历程,激励学生的学习热情,促进学生全面发展,倡导发展性评价,注重发展和变化的过程,注重对学生的综合素质的考查,强调评价指标的多元化,对学生的评价不仅要关注学生的学业成绩,而且要发现、发展学生多方面的潜能。对学生的评价强调教学过程的生成性评价,学生在上课过程中的形成性评价,包括学生的参与度、自主探究度、协作交流能力。

借助信息化技术,教师一方面可利用一些评价工具,如选择题统计分析软件等,对学生的学习过程做出形成性评价并可以将结果保存用于研究分析。另一方面,教师利用课堂的直录播系统可以实时记录教师学生整堂课的实际情形,通过录像来分析整个课堂的课堂组织或者学生的情感反应。例如,利用专门的交互式终端模块,交互数据经后台统计、分析后,互动结果的生动呈现,从课堂测试中掌握学生学习的效果,为教学补救和教学进度的调整提供参考。营造生动、活跃的课堂氛围,实现以教为主的教学模式向以学为主的教学模式转变,构建高效课堂。

信息时代的教学对教师的教学设计能力和教学组织能力都提出了更高的要求,教师要以促进学生有效学习、意义建构为目的,将信息技术与课堂教学深度融合,不断提高教学设计的创新能力,发挥信息技术的优势,有效地促进学生的学和教师的教,促进课堂教学的创新,实现真正意义的教育信息化。

(作者单位:武汉西藏中学)

责任编辑 王爱民