海冰消融背景下北极增温的季节差异及其原因探讨

2014-06-05武丰民何金海祁莉李文铠

武丰民,何金海*,祁莉,李文铠

(1.南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室,江苏 南京 210044)

海冰消融背景下北极增温的季节差异及其原因探讨

武丰民1,何金海1*,祁莉1,李文铠1

(1.南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室,江苏 南京 210044)

运用哈德莱中心第一套海冰覆盖率(HadISST1)、欧洲中心(ERA_Interim)的温度以及NCEP第一套地表感热通量、潜热通量等资料,研究了1979—2011年33 a来北极海冰消融的季节特点和空间特征,并从反照率——温度正反馈与地表感热通量、潜热通量等方面分析了海冰减少对北极增温影响的季节差异。结果表明,北极海冰在秋季和夏季的减少范围明显大于冬季和春季,而北极地表升温却在秋季和冬季最显著,夏季最为微弱,且夏季的增温趋势廓线也与秋冬季显著不同。这主要是因为夏季是融冰季,海冰融化将吸收潜热。且此时北极低空大气温度高于海表温度,海水相当于大气的冷源。随着海冰的消融,更多的热量由大气传入海洋用于融冰和加热上层海水,这使得夏季的低空大气不能显著升温。而在秋冬季,海冰凝结释放潜热,且此时低空大气温度远低于海水温度,海冰的减少使得海水将更多热量释放到大气中导致低空大气显著增暖。海水对大气的这种延迟放热机制是北极低空在夏季增温不显著而在秋冬季增温显著的主要原因。此外,秋冬季的海冰减少与北极近地面升温具有非常一致的空间分布,北冰洋东南边缘和巴伦支海北部分别是秋季和冬季海气相互作用的关键区域。

北极海冰消融;北极增温;季节差异;延迟放热

1 引言

地球上的海冰主要集中在两极地区,是高纬大气和海洋之间一个极薄的界面。它连接着海水和大气这两种性质截然不同的物理系统。由于海冰的热传导率很低,可以阻止海水与大气之间的热交换,所以海冰凝结状态下相当于海水与大气之间的绝缘体。海冰融化时,又可以起到海水与大气之间信息交换和协调的作用。可以说,海冰既是反映全球气候变化的“指示器”,又是气候异常的“记忆器”[1]。北极地区的海冰面积约为1 100×104km2(冬季)。每年夏季和秋季,北冰洋边缘的广大海域有约300×104km2的海冰融化与凝结,这对北半球的气候起着重要的调节作用。

随着全球增暖的加快,近几十年来一个引人注目的事实是:北极海冰正在以超出人们估计的速度消融[2—4]。在刚刚过去的2012年9月,海冰覆盖率达到了有记录以来的极端低值:北极地区只有43.6%的面积被海冰覆盖,比同期的气候平均状态(此处选为1979—2011年的平均值)偏少了13.9%。北极海冰的消融对北极乃至北半球气候的影响是极其重要的。首先,海冰减少会造成北极增温,进而通过北极的异常偏暖影响北半球的大气环流[5—7];其次,北极海冰融化后,大量淡水进入海洋,使得海平面上升,海水盐度降低,这些变化又会对海洋环流和大气环流造成影响[8];此外,北极海冰的加速融化对云和水汽也有非常重要的影响[9]。早在20世纪90年代,黄士松等[10]就指出,北极海冰覆盖面积异常对全球大气环流和气候的影响甚至可以超过赤道中东太平洋海温异常的影响。近年来,由于北极海冰的消融趋势,海冰异常对大气环流的作用引起了越来越多的关注。许多科学家认为,北极海冰的减少与中高纬度的冬季天气有紧密联系[11—13]。武炳义等[14—16]的研究还表明,北极海冰的异常对冬季的北极涛动和西伯利亚高压以及夏季的中国降水都有重要影响。

北极是北极海冰影响大气的源地。海冰减少带来的最直接影响就是导致北极表面大气增温[17]。这是由于可以阻断大气与海水热交换的海冰一旦被开阔的海水取代,不但海水将吸收更多的太阳能,而且海水也可以向大气释放更多热量,使得北极地表气温升高[18]。由于海冰的迅速减少,近10 a来北极地表的增温达到全球平均增温的2~4倍。然而,尽管北极地表有着明显的增温趋势,但由于北极海冰在夏季融化秋季凝结,季节特色显著,不同季节的海冰减少对北极增温的影响也明显不同。Deser等[19]的结果就表明,虽然海冰在夏季和秋季减少最多,但北冰洋上空大气与海洋能量交换最强的季节却是冬季。Serreze等[17]与Screen和Simmonds[18]也认为晚秋与早冬季节北极海水向大气的放热达到最大。那么,近几十年来北极海冰减少在不同的季节有着怎样的不同特征,其对北极近地面升温的影响又有怎样的季节差异,导致这些差异的原因又是什么?这些问题的研究有助于我们进一步了解北极海冰消融及北极快速增温的物理机制,对深入理解由北极海冰消融造成的气候变化的季节差异也很有意义。本文基于前人的工作,对1979—2011年33 a北极海冰变化的季节特点、空间特征以及北极气温在不同季节对海冰减少响应的不同特点进行了系统研究。本文第二节介绍了本研究所用的资料和方法;第三节介绍了北极海冰减少的季节差异;第四节从垂直和平面特征两方面介绍了北极大气增暖的季节特征,并联系北极海冰的减少分析了造成北极大气增暖季节差异的原因;第五节对全文进行了总结与讨论。

2 资料和方法

所用资料:哈德莱中心的海冰覆盖率资料[20],以百分率(%)表示。水平分辨率1.0°×1.0°;欧洲中期天气预报中心(ERA_Interim)的温度资料,水平分辨率1.5°×1.5°[21];NCEP第一套地表感热通量、地表潜热通量资料。以上资料的时间序列都是1979—2011年共33 a。其中春、夏、秋、冬四季的时间分别为3—5月、6—8月、9—11月、12—2月。文中所指的北极地区为北极圈(66.5°N)以北的地区。

回归分析时将北极地区的海冰覆盖率做了标准化。由于本文是研究海冰减少的影响,故在作图时在回归系数前加了负号,表示海冰减少一个标准差对温度场的影响。本文采用的显著性检验为t检验。

3 北极海冰减少的季节特点

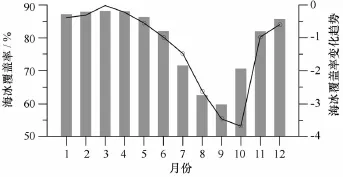

北极海冰有非常显著的季节变化、年际变化和年代际趋势。由图1可以看出,北极海冰覆盖率存在显著的季节循环:11月到翌年6月覆盖率均在80%以上,比较稳定;6、7、8月3个月是主要的融冰季,海冰覆盖率减少约20%,9月达到一年中的最低值,随后海冰开始增多;9、10、11月3个月的结冰速度最快,海冰可增加20%以上。冬季的海冰覆盖率稳中有升,每年的3月份海冰量最多。春夏秋冬四季的海冰平均覆盖率分别为:87.5%,72.1%,70.1%,86.9%。综上所述,每年的夏季和秋季分别是北极的融冰季和结冰季,海冰覆盖率较低。而春季和冬季的海冰覆盖率则相对较高。

图1 北极(66.5°N以北)海冰覆盖率的年循环

图1还显示了1979—2011年33 a逐月的海冰变化趋势。由图可以看出33 a来海冰变化的显著特点:首先,北极海冰每个月变化趋势都小于0,即都是减少的;其次,这种减少趋势在8、9、10月3个月最为显著,1到4月的减少趋势最不明显。分析表明(图略),2000年以来,夏秋季海冰持续负距平。尤其在2004年以后,夏季和秋季的海冰更是远低于气候平均值。2007年秋季,海冰达到一个创纪录的低值,海冰覆盖率比气候态偏少了10.6%。2007年以后,秋季海冰有所回升,但仍远低于气候平均值。

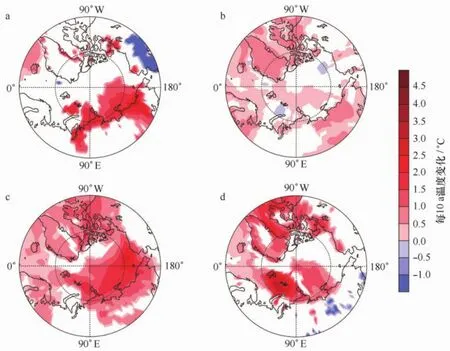

图2显示了1979—2011年33 a来北极地区海冰覆盖变化趋势的空间特征。秋季海冰减少趋势最大且范围最广(图2c):从北极南边缘的楚科奇海、东西伯利亚海,一直向西延伸到欧亚大陆北端的拉普杰夫海、喀拉海(70°~80°N,45°E—120°W),都有约20%/(10 a)的减少趋势。夏季的减少趋势与秋季较类似,只是范围和强度上都偏小(图2b);冬春两季的趋势比较相似:海冰减少最多的区域都集中在巴伦支海的北部(75°~85°N,30°~60°E),减少趋势异常显著,可达20%/(10 a)以上(图2a、d)。这可能意味着,近33 a来,巴伦支海是春季和冬季海冰与大气相互作用的关键区域。

4 海冰减少对北极增温的影响

4.1 北极增温的季节特点

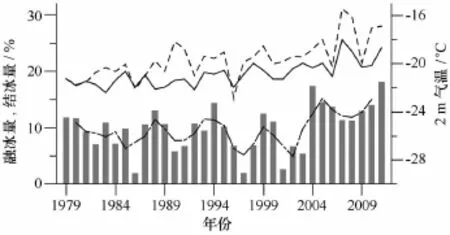

图3 夏季融冰量(8月与6月海冰覆盖率之差,虚线)与秋季结冰量(11月与9月海冰覆盖率之差,实线)的时间序列(%)

上文分析了近几十年来北极地区海冰消融的季节特点。伴随着近几十年来北极海冰的快速减少,另一个引人关注的事实是:北极地区的温度正在迅速增加。最近十几年中北极地表气温的增暖速度甚至达到了全球平均增速的2~4倍——这被称为北极放大作用[17—18]。如图3所示,2000年以来,夏季融冰量与秋季结冰量的增加趋势分别为每10 a 6.0%和每10 a 3.74%。而同时,北极的年平均气温也显著升高,2000年以来北极地区的年平均2 m温度以每10 a 3.82℃的趋势增长。以上融冰量、结冰量和温度的增加趋势都通过了0.05的显著性水平。相比之下,1979—2000年的北极海冰与近地面温度的变化趋势则很小。可以说,2000年以来的十几年,是北极地区海冰消融和近地面温度急剧增加的时期。而这两者之间存在较好的相关。北极地表温度与夏季融冰量和秋季结冰量的相关系数分别达到0.36和0.32,而地表温度与年平均海冰覆盖率的相关也达到-0.32。以上的3个相关都通过了0.10的显著性水平。这说明海冰减少与北极增温之间的联系密切。

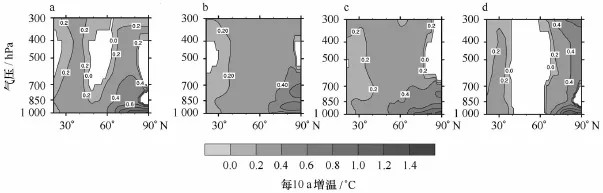

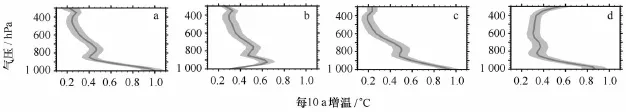

然而,北极增温也具有显著的季节差异。由图4可以看出,1979年以来,北极地区近地面的增温趋势明显大于中低纬度地区,但季节差异明显。1 000~950 hPa的低层,春、夏、秋、冬四季每10年分别增温0.93℃、0.45℃、0.87℃、0.82℃,即在近地面,夏季的增温趋势最小,明显小于其他3个季节。此外,平均来看,北极的升温是随着高度递减的。在近地面(此处选为:1 000~950 hPa)北极平均每10 a增温0.78℃,在925~700 hPa,每10 a增温为0.49℃,而在700 hPa以上,每10 a则只有0.31℃。尤其在900 hPa以下的近地面,这种增温随高度递减的趋势更为显著。然而,夏季的近地面(900 hPa以下)增温趋势却并不随高度递减,反而是越靠近地表,增温越不显著。这与其他3个季节正好相反(图5)。

图4 1979—2011年北半球(20°~90°N)纬圈平均的温度变化趋势

图5 1979—2011年北极地区增温趋势的垂直廓线

北极近地面气温增暖的空间特征在每个季节也有显著不同。如图6所示:春季,北极增温的最大区域在北极的东南部(70°~90°N,30°E~180°),东西伯利亚海、拉普杰夫海、喀拉海,以及巴伦支海的一部,都有非常明显的增温趋势;夏季的北极大部分地区都有增温趋势(除了北冰洋的东北部),但这种趋势是非常微弱的,这与上文中的分析一致;秋季北极增温的趋势大而且范围广,几乎整个北极地区都有增温,增温最大的区域从楚科奇海,一直向西覆盖了东西伯利亚海、喀拉海的广大区域(65°~80°N,60°E~160°W);冬季的增温范围比秋季小,增暖中心位于巴伦支海和喀拉海的北部(175°~85°N,5°~90°E)以及巴芬湾和加拿大东北部地区(65°~80°N,55°~90°E)。上述地区的地面气温增加趋势比秋季更大,部分地区可高达3℃/(10 a)以上。

4.2 海冰减少影响北极温度的季节特征

图6 1979—2011年北极2 m温度变化趋势的空间特征

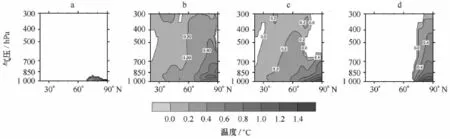

图7 1979—2011年,北极表面潜热通量(a—d分别为春、夏、秋、冬)和表面感热通量(e—h分别为春、夏、秋、冬)的变化趋势

越来越多的研究者开始关注究竟是什么原因导致了北极地区如此迅速的变暖,然而这个问题至今没有定论。已有的研究表明,温室气体排放、海冰与积雪的锐减、大气和海洋环流的改变、云和水汽的变化都可以造成北极地区温度的变化[22—24]。而海冰减少可能在北极增温的过程中扮演了关键角色[9]。关于北极海冰减少造成北极迅速增温的机制有很多,其中最为人所熟知的是:表面反照率与温度的正反馈机制:海冰的反照率很高,它可以反射80%以上的太阳光。同时,海冰的热传导率很低,这使得海冰覆盖的地方,海水与大气的相互作用被阻断。而反照率极高的海冰一旦被开阔的海水取代,大量的太阳能直接射入海洋,使得浅层海水的热含量大大增加。同时,由于没有了海冰的覆盖,温暖的海水也可以向大气释放更多的热量,使低层大气升温。近地面的变暖与海冰的减少使得海气能量交换加强,这又能在结冰季和融冰季分别起到延缓海冰凝结和加快海冰融化的作用,使得海冰进一步减少[5]。这样,海冰减少与近地面增温之间便形成了正反馈,这个正反馈对海冰的减少和北极近地面温度的升高都有明显的放大作用。以海冰异常偏少的2007年秋季为例,进入波弗特海的太阳能达到了气候平均态的2到5倍,这足以使得该海区5 m以上的海水增温5℃[25]。此外,除了反照率与温度之间的正反馈机制,Wu等[27]还指出,由于风场的动力学强迫是造成开阔水面的主要原因,开阔的水面又会使得海水吸收更多的太阳辐射,风场的年代际变化对海冰的迅速消融也起到了非常关键的作用。海冰的消融与风场之间形成正反馈使得海冰进一步减少,这又可以与温度之间形成反馈作用使得近地面温度急剧升高。

上文的分析表明,除夏季外,北极增温最大的地方在地表,900 hPa以下,随着层次的升高,增温趋势逐步减小(见图5),这正是地表感热加热的特征;此外,图2中显示秋季和冬季的海冰减少与图6中显示的温度增加趋势有着非常一致的空间分布,即在海冰减少最多的地方,升温也最快。这些都说明:作为下垫面的海冰在近30 a来的北极近地面增暖中发挥了重要作用。

然而,夏季的增温却与其他季节有着显著不同的特点。夏季海冰减少趋势的分布范围广,减少幅度大(见图2b),仅次于秋季,而海冰减少的趋势分布与夏季增温的趋势分布没有显著联系(见图6b),且夏季的近地面(1 000~950 hPa以下)的多年增温趋势也是四季中最小的,升温垂直廓线也不像其他季节那样随着高度递减(见图5)。由于反照率——温度正反馈最终还是依靠海水与大气之间的能量交换来实现的,而这种能量交换具有显著的季节差异。在夏季,大量海冰融化,要吸收大量潜热。同时,夏季的2 m温度是四季中最高的,平均达2.1℃。而此时北极平均的海表温度则小于0℃。故感热由大气传入海洋,使得海水热含量增加。这两种过程对低层大气都有降温作用。可以说,夏季的海水对大气而言是一个冷源。近30 a来,随着海冰的减少,夏季的融冰量大大增加(见图3),而由海洋释放到大气的潜热通量(见图7b)和感热通量(见图7f)则在减少。且图2与图7中夏季海冰减少与感热通量和潜热通量减少的空间分布比较一致。简言之,随着海冰的减少,夏季的海洋会从大气中吸收更多的热量,这是北极近地面在夏季增温不显著的主要原因。

秋季是结冰季,北极地区有20%以上的面积将由水凝结成海冰,这一过程将释放大量的潜热;其次,秋季的北极地表平均温度为-11.4℃,远低于海表温度,这使得地表感热通量由海水指向大气。这两种效果的共同作用使得秋季的海冰减少会导致北极近地面大幅度增温。由于夏季海冰的减少,秋季的结冰量大大增加(见图3),由海洋向大气的地表潜热通量增加(见图7c);同时,没有了海冰的隔断,海水向大气释放的感热通量也更多(见图7g)。与夏季相反的是,秋季的海水对大气而言是一个热源,随着海冰减少,这一热源释放到大气的热量也随之变多。感热通量和潜热通量增加的高值中心都位于秋季海冰减少最多的楚科奇海,而这也正是图6c中秋季北极升温最快的区域。

北极的近地面增温在冬季非常显著(见图4、图5、图6),这与海冰的减少也存在密切联系。由于冬季2 m温度仅为-24.8℃,是一年四季中最低的。故虽然此时北冰洋的大部分地区已被海冰覆盖,海水与大气之间的能量交换被阻断,但如果有的地区依然没有结冰,由于大气与海水之间巨大的温度梯度,海水向大气释放感热的效率将是非常高的。同时,冬季依然有少量的结冰将会释放潜热。如图2中所示,冬季北极海冰减少最多的区域位于巴伦支海,而地表温度(见图6d)、潜热通量(见图7d)和感热通量(见图7h)的增加也都位于这一区域。其中,海洋向大气释放感热通量的增加趋势甚至达到每10 a 50 W/m2,这远远超过了其他季节地表感热通量的增加趋势。

回归的结果也表明,海冰减少造成的地表气温增加在秋季和冬季最强。而在春季,海冰减少引起的北极增温仅在近地面较为显著(见图8a)。春季的海冰减少趋势与地表感热通量和潜热通量的增加趋势与冬季比较类似(见图7a、e),在海冰减少最多的巴伦支海北部,感热和潜热都有增加。但图6a中北极增温的区域则远远超过了巴伦支海的范围,覆盖了北极东南部的大部分地区。这说明,春季北极增温趋势受到海冰减少之外的因素影响较大。此外,回归分析中需要考虑趋势的影响,去掉趋势后的回归结果(图略)仍有类似的季节特点,这更有力地证明了海冰减少对秋冬季节北极升温的关键作用。

图8 温度场对海冰变化序列的回归(详见资料方法)

形象的说,北极海冰如同一个“隔热毯”,阻断了海水与大气之间的能量交换。而海冰一旦减少,海水与大气之间的能量交换必将加强。这种加强在夏季主要表现为海水可以吸收和储存更多的热量,而在秋冬季则表现为海水向大气放热的增加。可以说,海冰减少造成的“隔断”效应减弱以及海水对大气的“延迟放热”效应是北极近地面升温具有显著季节差异的主要原因。秋冬两季的北极气温远低于冰点,较为温暖的大气虽然不能使得海冰融化,但却可以使结冰的速度变慢,导致冬季和春季的海冰较薄,这更有利于夏季的海冰减少。如此形成一个正反馈机制,使得北极海冰减少的速度大大加快。

Screen等的研究表明,10月到1月的地表长波辐射与北极地表温度的多年趋势空间分布之间并无显著联系[18]。而图2、图6和图7中所示的北极海冰减少、北极增温、地表感热和潜热通量的增加都有非常一致的空间分布特征。这也进一步表明海冰减少造成的感热和潜热通量增加是导致秋冬季北极增暖的最关键因子。

5 结论与讨论

本文分析了海冰减少及其对北极近地面增温影响的季节特点。主要结论如下:

(1)近30 a来,尤其是2000年以后的十几年来,北极海冰覆盖率急剧下降。其中秋季减少最多,其次是夏季。春季和冬季的海冰覆盖较为稳定。夏季和秋季的减少趋势覆盖了北冰洋东南边缘的广大地区,而冬季和春季的减少趋势主要分布于巴伦支海北部。

(2)北极近地面气温在近30 a来,尤其是最近的十几年来,显著升高。其中秋季和冬季升温最显著,夏季最微弱。北极海冰减少与北极地表升温的多年趋势空间分布在秋冬季比较一致,而在夏季二者无显著联系。垂直特征方面,夏季900 hPa以下的增温廓线随着高度递增,而其他3个季节则都是随着高度递减。

(3)海冰减少对北极气温增加的影响在夏季与秋冬季显著不同。主要原因在于:对于低空大气而言,海水在夏季是冷源,而在秋冬季是热源。随着海冰的减少,夏季海水吸收和储存更多热量,这使得夏季北极的增温不显著。这些热量在秋冬季释放到大气中使得北极显著增暖。海水对大气的这种延迟放热机制是北极低空大气增温具有显著季节差异的主要原因。

Screen等[9]计算的北极近地面增温趋势明显大于本文结果。这是由于Screen等取的时间区间为1989—2011年的23 a。我们计算了1989—2011年北极的近地面(此处选为1 000~950 hPa)春夏秋冬四季的温度趋势分别为每10 a增温:1.04℃、0.62℃、1.50℃、1.46℃,这与Screen等的结果就非常接近了。这表明1989年以来最近23 a的北极增温趋势明显大于1979年以来33 a的增温趋势。也可以说,北极的增暖在1989年后显著加快了,尤其是秋季和冬季。而这一结果正与20 a来北极海冰减少的加快相吻合:1979—2011年秋季海冰减少的趋势每10 a为2.58%,而这一趋势在1989—2011年变为每10 a减少3.90%。海冰加速减少给北极温度造成的影响也主要在秋季和冬季。

随着海冰的减少,海气能量交换显著加强。海水在夏季吸收的热量和在秋冬季放出的热量都大大增加。这造成了北极近地面增温的显著季节差异。Deser等[19]的模式模拟也得到了类似的结论。而在增温最显著的秋季和冬季,增温特点也有显著区别(见图4、图8)。秋季和冬季的北半球地表升温都在北极最大,但秋季在中高纬地区也有显著升温,而冬季北半球的中高纬地区则没有显著升温趋势。实际上,许多已有的研究表明北极海冰减少可以造成北半球冬季中高纬地区的低温天气[27—28]。这是可能是由于北极涛动是冬季北半球大气环流的主模态[29],而这种中高纬气压场的跷跷板模态可能对北极升温的影响更为敏感。

致谢:感谢南京信息工程大学张文君教授对本研究的宝贵建议。

[1]俞永强,陈文,等.海-气相互作用对我国气候变化的影响[M].北京:气象出版社,2005.

[2]张璐,张占海,李群,等.近30年北极海冰异常变化趋势[J].极地研究,2009,21(4):344—352.

[3]Stroeve J C,Serreze M C,Holland M M,et al.The Arctic's rapidly shrinking sea ice cover:a research synthesis[J].Climatic Change,2012,110(3):1005—1027.

[4]Parkinson C L,Cavalieri D J.Arctic sea ice variability and trends,1979-2008[J].Journal of Geophysical Research,2012,113(C7):C07003.

[5]Serreze M C,Francis J A.The Arctic amplification debate[J].Climatic Change,2006,76(3):241—264.

[6]Seierstad I A,Bader J.Impact of projected Arctic sea ice reduction on extratropical storminess and NAO[J].Climate Dynamics,2009,33:937—943.

[7]Overland J,Wang M.Large-scale atmospheric circulation changesare associated with the recent loss of Arctic seaice[J].Tellus:A,2010,62:1—9.

[8]Dickson R R,Meincke J,Malmberg S A,et al.The“great salinity anomaly”in the northern North Atlantic 1968—1982[J].Progress in Oceanography,1988,20(2):103—151.

[9]Screen J A,Simmonds I.The central role of diminishing sea ice in recent Arctic temperature amplification[J].Nature,2010,464(7293):1334—1337.

[10]黄士松,杨修群,蒋全荣,等.极地海冰变化对气候的影响[J].气象科学,1995,15(4):46—56.

[11]Meiji Honda,Jun Inoue,Shozo Yamane.Influence of low Arctic sea-ice minima on anomalously cold Eurasian winters[J].Geophysical Research Letters,2009,36:L08707,doi:10.1029/2008GL037079.

[12]Francis J A,Vavrus SJ.Evidence linking Arctic amplification to extreme weather in mid-latitudes[J].Geophysical Research Letters,2012,39(6):L06801.

[13]Liu Jiping,Judith A Curry,Wang Huijun,et al.Impact of declining Arctic sea ice on winter snowfall[J].PNAS,2012,109(11):4074—4079,doi:10.1073/pnas.1114910109.

[14]武炳义,卞林根,张人禾.冬季北极涛动和北极海冰变化对东亚气候变化的影响[J].极地研究,2004,16(3):211—220.

[15]Wu B,Zhang R,Wang B,et al.On the association between spring Arctic sea ice concentration and Chinese summer rainfall[J].Geophysical Research Letters,2009,36:L09501,doi:10.1029/2009GL037299.

[16]武炳义,苏京志,张人禾.秋-冬季节北极海冰对冬季西伯利亚高压的影响[J].科学通报,2011,56(27):2335—2343.

[17]Serreze M C,Barrett A P,Stroeve J C,et al.The emergence of surface-based Arctic amplification[J].Cryosphere,2009,3:11—19,doi:10.5194/tc-3-11-2009.

[18]Screen J A,Simmonds I.Increasing fall-winter energy loss from the Arctic Ocean and its role in Arctic temperature amplification[J].Geophysical Research Letters,2010,37:L16707,doi:10.1029/2010GL044136.

[19]Deser C,Tomas R,Alexander M,et al.The seasonal atmospheric response to projected Arctic sea ice loss in the late twenty-first century[J]. Journal of Climate,2010,23:333—351.

[20]Rayner N A,Parker D E,Horton E B,et al.Global analyses of sea surface temperature,sea ice,and night marine air temperature since the late nineteenth century[J].Journal of Geophysical Research,2003,108(D14):4407,doi:10.1029/2002JD002670.

[21]Dee D P,Uppala S M,Simmons A J,et al.The ERA-Interim reanalysis:configuration and performance of the data assimilation system[J].QJR Meteorol Soc,2011,137:553-597,doi:10.1002/qj.828.

[22]Winton M.Amplified Arctic climate change:what does surface albedo feedback have to do with it?[J].Geophysical Research Letters,2006,33:L03701.doi:10.1029/2005GL025244.

[23]Lu J,Cai M.Seasonality of polar surface warming amplification in climate simulations[J].Geophysical Research Letters,2009,36,doi:10.1029/2009GL040133.

[24]Graversen R G,Wang M.Polar amplification in a coupled model with locked albedo[J].Climate Dynamics,2009,33:629-643.

[25]Perovich D,Richter-Menge J,Jones K,et al.Sunlight,water,and ice:Extreme Arctic sea ice melt during the summer of 2007[J].Geophysical Research Letters,2008,35,doi:10.1029/2008GL034007.

[26]Wu B,Overland J,D'Arrigo R.Anomalous Arctic surface wind patterns and their impacts on September sea ice minima and trend[J].Tellus A,2012,64:18590.

[27]Francis J A,Chan W,Leathers D J,et al.Winter Northern Hemisphere weather patterns remember summer Arctic sea-ice extent[J].Geophysical Research Letters,2009,36:L07503,doi:10.1029/2009Gl037274.

[28]Outten S D,Esau I.A link between Arctic sea ice and recent cooling trends over Eurasia[J].Climatic Change,2012,110(3/4):1069—1075.

[29]Thompson D,Wallace J.2001.Regional climate impacts of the Northern Hemisphere annular mode[J].Science,293:85—89.

The seasonal difference of Arctic warming and it's mechanism under sea ice cover diminishing

Wu Fengmin1,He Jinhai1,Qi Li1,Li Wenkai1

(1.Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education,Nanjing University of Information Science and Technology,Nanjing 210044,China)

The sea ice concentration data,atmospheric temperature data and surface sensible and latent heat net flux data from HadISST1,ERA-Interim and NCEP respectively are examined to investigate the seasonal and spatial distribution variation of the diminishing Arctic sea ice from 1979 to 2011.Moreover,the seasonal atmospheric temperature change responding to Arctic sea ice loss are discussed by analyzing surface albedo feedback,surface sensible and latent heat net flux.Results show that the strongest surface warming occurs in winter and fall and the largest sea ice reduction takes place in summer and fall.Note that the weakest surface warming occurs in summer. This is principally due to the sea ice melt in summer which absorbs latent heat and the warmer lower atmosphere than ocean surface.With the decreasing sea ice,more heat is transferred from the atmosphere to ocean leading to the ice-melt and upper level sea temperature warming.As a result,the near-surface warming is modest in summer. By contrast,seaice refreezes in winter and fall and releases latent heat.Meanwhile,less ice cover causes more heat transferred from ocean to atmosphere which warms the low level air.This delayed warming effect plays an important role in the different seasonal air temperature change in Arctic.Besides,the regions of largest warming are colocated with those of greatest sea ice reductions.The southeast Arctic and northern Barents Sea are the key areas of the air-sea interaction in fall and winter,respectively.

Arctic's rapidly shrinking sea ice;Arctic warming;seasonal difference;delayed warming effect

P731.15

A

0253-4193(2014)03-0039-09

2013-02-05;

2013-08-27。

国家重点基础研究发展计划(973计划)(2012CB417403);国家自然科学基金创新群体项目(41221064);长江学者和创新团队发展计划资助(PCSIRT);江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD);江苏省研究生培养创新工程(N0782002113)。

武丰民(1986—),男,山东省肥城市人,博士研究生,主要从事冬季风和海气相互作用研究。E-mail:wfm_nuist@163.com

*通信作者:何金海(1941—),教授,主要从事季风与海陆气相互作用研究。E-mail:hejhnew@nuist.edu.cn

武丰民,何金海,祁莉,等.海冰消融背景下北极增温的季节差异及其原因探讨[J].海洋学报,2014,36(3):39-47,

10.3969/j.issn.0253-4193.2014.03.005

Wu Fengmin,He Jinhai,Qi Li,et al.The seasonal difference of Arctic warming and it's mechanism under sea ice cover diminishing[J].Acta Oceanologica Sinica(in Chinese),2014,36(3):39—47,doi:10.3969/j.issn.0253-4193.2014.03.005