财政政策支持产业结构升级的策略研究

2014-05-26赵楠,高娜

赵 楠,高 娜

(北京师范大学国民核算研究院,北京 100875)

产业结构是宏观经济体系中各主要生产部门之间相互关系的总和。良性的产业结构,能够充分发挥资源配置作用,促进各类生产要素在经济体系内重要经济部门间、在产品流和服务流的上下游产业间的合理流动,使得不同部门生产要素的边际生产率逐渐趋同,从而推动经济体系的稳定、快速、协调增长。同时,经济增长的过程又不断改善生产部门间自我调整的能力,从而优化和调整产业结构。产业结构和经济增长间的这种双向影响关系已经得到了主流经济理论的普遍支持。①Kuznets,S.1966.Modern Economic Growth:Rate,Structure and Spread.New Haven,CT:Yale University Press②DENISON E F.Why growth rates differ.New York::Washington DC:The Brookings Institution 1975 Massachusetts Avenue,1976.286.③Chenery H,Robinson S,Syrquin M.Industrialization and Growth:A Comparative Study.Oxford:Oxford University Press,1986.

目前中国产业结构仍存在一些突出矛盾,产能过剩、资源环境压力加大、低水平重复建设、地区产业结构趋同等问题不断涌现,从而阻碍我国产业结构的优化调整,严重制约我国经济的进一步发展。理论与经验事实证明,财政政策在优化、调整产业结构的过程中发挥着重要作用。过去十年,中国政府在兼顾保增长、防通胀和调结构方面取得很大成效,但在执行过程中往往将调结构放在了相对次要的位置。在新一轮的产业结构升级与调整中,相关财政政策选择迫切需要提出新思路与战略。

一、与产业转型升级相关的财政政策观点与实践

重视政府干预在治理“市场失灵”、保持宏观经济平稳增长中的重要作用,是凯恩斯主义的重要理论基点,也得到了后续理论流派 (如新古典综合派、新凯恩斯主义)的认同。而财政政策由于具备直接性、快速性和易操作性,一直是政府调控宏观经济的重要手段。在世界各国的财政政策调控实践中,以优化产业结构为目标,针对不同类别产品市场和生产部门,采取有针对性、有差别性的税收、补贴、国债投资等财政政策措施,激励和引导产业结构的调整与升级,促进了宏观经济体系的协调稳定发展,取得了良好效果。例如,日本在二战后实施“赶超战略”的过程中,频繁使用产业政策,并辅以财政投资政策支持,迅速实现了战后经济复兴。20世纪90年代,美国克林顿政府为应对经济衰退和日本制造业的冲击,实施以挖掘经济增长潜力与削弱非生产性支出为特征的结构性财政政策,制定了一系列中长期科学技术发展规划,增加科技研究和开发经费,并对高新技术产业予以财政支持和税收优惠,通过促进高新技术的发展引导产业结构的升级和换代,为所谓“克林顿繁荣”奠定了基础。本世纪初叶的金融危机之后,世界各国也纷纷将加大科技创新和发展新兴产业作为新的经济增长点,采取相应财政政策措施加大对新能源、新材料为代表的新兴产业的扶持。

中国学者对促进产业转型升级财政政策进行了较为深入研究。大量研究认为为了促进产业间及产业内部的协调发展,政府应当综合运用财税工具,对鼓励发展的行业给予优惠待遇,财政政策应当通过促进科技成果转化与运用,扶持产业发展以达到调整和优化结构的目的。①吴涛,杨少刚:《产业调整与升级中的财税政策》,《涉外税务》2002年第8期。②苑广睿:《促进产业结构调整的财政政策》,北京:中国财经出版社,2004年。2008年全球性金融危机爆发之后,我国经济结构存在的问题也日益凸显。在反周期、抵御危机冲击的措施研究中,中国学者呼吁依靠财政政策促进产业结构调整升级,提出调结构与转方式应紧密结合以深化财税体制改革,加快构建有利于科学发展的财税体系③贾康:《财政政策更加注重调结构》,人民日报,2009年12月7日17版。。有研究更是直接指出,经济结构调整关键是财政政策而非货币政策。④夏斌:经济结构调整关键是财政政策而非货币政策, 《财经网》http://economy.caijing.com.cn/2011-11-30/111464945.html.⑤姚景源:《中国经济结构调整要依赖财政政策》,《中国经营报》,2012年12月29日。

二、中国产业结构的问题及财政政策的负面引导

自上个世纪七十年代末以来,随着经济体系的市场化进程,中国产业结构取得了明显优化,传统产业的比重逐步降低,生产要素在产业间的合理流动加速,市场机制在产业间的资源配置功能得以初步发挥。但是,中国产业结构仍存在诸多问题,正如李克强同志所指出,目前我国的产业结构主要呈现出三次产业发展不协调、农业基础薄弱、工业大而不强、服务业发展滞后,部分行业产能过剩,能源、资源、环境压力加大,低水平重复建设、地区产业结构趋同等特征。⑥见李克强同志2010年2月5日在省部级主要领导干部专题研讨班上的讲话

(一)产业结构存在的问题

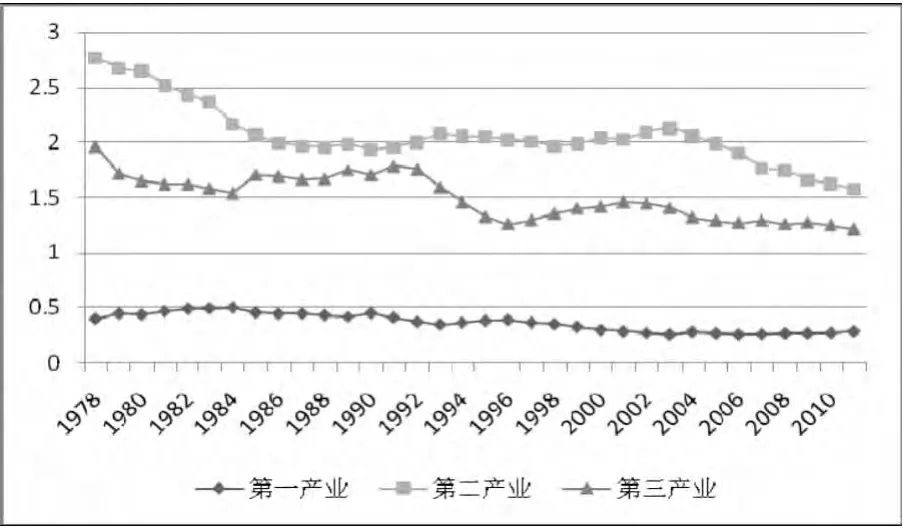

1.三次产业结构不协调,产业构成比例不合理。主要体现在:(1)三次产业产值比重结构不合理。中国三次产业中,一般加工工业和资源密集型产业比重过大,高端制造业和生产性服务业发展滞后。⑦龚心规:《工业转型升级是实现工业大国向工业强国转变的必由之路—— 《工业转型升级规划 (2011—2015年)》解读》,《中国经贸导刊》2012年第7期。从产值构成看,2009年中国第一产业比世界平均水平高出7.7个百分点,第二产业高出近19.3个百分点,而第三产业则低26.8个百分。就中等收入国家的水平而言,中国的第二产业占比明显偏高,高出10.4个百分点,而第三产业占比则低了11.2个百分点。(2)三次产业间比较劳动生产率⑧比较劳动生产率是指某一产业部门的产值比重同在该产业部门就业的劳动力比重的比率,它反映该部门1%的劳动力所生产的产值在整个国民总产值中的比重。比较劳动生产率是衡量二元经济结构的重要测度指标,通常第一产业和第二、三产业的比较劳动生产率的差距越大,经济的二元性越显著。比例结构不平衡。自2000年以来,中国三次产业的比较劳动生产率差距扩大的问题得到部分改善,但仍旧存在比例结构不平衡的问题,集中表现在传统第一产业的比较劳动生产率过高,而其他产业 (特别是服务业)偏低。2011年,中国第一产业的比较劳动生产率为0.288,远远低于发达国家的水平,而中国第二、三产业的比较劳动生产率却较高,第二产业为1.58,第三产业的比较劳动生产率高达1.214,远远超过发达国家。⑨根据《中国统计年鉴 (2012)》计算。上述数据表明农业生产水平较低且低廉劳动力密集,农业产业结构效益较低,劳动力资源配置不尽合理,二元经济结构仍较为明显。(3)三次产业产值结构与就业结构不协调。改革开放以来,经过经济结构调整,中国三次产业的产值结构和就业结构偏离度呈现出逐渐缩小的趋势,但与国际比较仍然有较大差距。2010年中国产业偏离度高达53.0,而美国早在2007年就降到了1.5;同时,日本也在2008年降至7.4。产业偏离度明显偏高,影响了中国产业转型升级的质量与效果。

图1 中国三次产业间比较劳动生产率情况图

2.各个产业发展不均衡,缺乏自我调节优化机制。体现在:(1)第一产业大而不强,内部结构升级缓慢。中国农业基础较为薄弱,农业受资源与环境的约束增大,农业基础设施脆弱,农业生产经营组织化程度低,目前仍面临着粮食等主要农产品供应基础不稳固的问题;由于工业化、信息化以及城镇化发展的不充分,支撑农业提高效益和生产效率的农产品加工业、技术改造和服务业发展滞后,使得农产品增加值程度低,影响了农业现代化水平;此外,第一产业的区域布局不合理,不同地区的产品结构趋同,农产品的同质化趋势影响区域间比较优势的发挥。(2)工业总量扩张明显,但生产结构不够合理,结构升级较慢,增长质量有待提升。一方面,中国当前工业产品的附加值偏低,大量生产由跨国公司主导,生产集中在全球价值链中底端的加工、组装和制造环节。2008年中国高技术产品出口的总值中,按贸易类型分类,加工贸易占82.4%;按企业类型分类,外商投资企业占85.2%。另一方面,工业企业的技术创新能力不足。在第二产业结构中,传统产业占90%以上,比重过大,而高技术产业规模偏小,仅占不到10%的比例,远远低于发达国家高技术产业所占比重。(3)服务业发展水平偏低。根据世界银行WDI数据库数据显示,2009年高收入国家的第三产业比重为72.7%,中等收入国家在53.8%左右,而中国的第三产业比重则为42.6%。第三产业发展严重滞后,对第一、第二产业的制约作用明显。

3.部分行业产能过剩凸显。长期以来中国依靠投资拉动经济增长,这不可避免的造成产能过剩,且主要集中在“两高一资”(高耗能、高污染和资源性产品)行业,至2012年底,中国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等行业的产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%,明显低于国际通常水平。①根据国务院2013年10月6日发布的〔2013〕41号文件《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》。国务院〔2013〕41号文件特别指出:“这些产能严重过剩的行业仍有一批在建、拟建项目,产能过剩呈加剧之势。产能过剩会加剧市场恶性竞争,造成行业亏损面扩大、企业职工失业、银行不良资产增加、能源资源瓶颈加剧、生态环境恶化等问题,直接危及产业健康发展,甚至影响到民生改善和社会稳定大局。”

4.资源、能源和环境问题突出。长期以来,中国经济增长一直依赖高投入、低产出的粗放型发展模式,资源和能源消耗加剧,各类污染物排放量攀升,环境问题越来越突出,成为制约产业升级、影响经济健康稳定增长的重要阻碍。主要体现在:(1)资源、能源消耗较大。2011年中国已成为世界上煤炭、钢铁、铁矿石、氧化铝、铜、水泥消耗最大的国家,是世界上能源消耗的第二大国。2011年前半年,高耗能和落后产能行业增幅达12.8%,其中钢材、氧化铝、水泥、铁合金等产量分别增长13%、18.9%、19.2%和21.9% 。另外,发达国家也正通过或明或暗的方式,向发展中国家转移高能耗、高污染的产品生产,这也成为制约中国产业结构升级的一个现实问题。(2)污染排放强度大,环境问题突出。由于地方政府长期对环境成本的忽视和对资源的粗放式开发,造成了我国环境成本长期扭曲。根据世界银行估计,每年中国环境污染和生态破坏造成的损失与GDP的比例高达10%。②苏明,石培荣,李兴文,张力恒,刘家庆:《促进我国经济结构调整的财政政策研究》,《经济研究参考》2011年第50期。城市的环境污染也日益严重,根据亚洲银行2013年1月发布的《中国环境分析》报告,全中国500个城市当中,空气质量能够达到世界卫生组织推荐标准的不到5个城市,而全世界污染最严重的前10个城市中7个在中国。特别是2013年以来,我国中东部地区陷入严重的雾霾和污染中,对人民身体健康危害严重。

5.地区产业结构趋同与资源分布不协调并存。从空间分布看,中国东部、中部和西部资源分布差异较大,地理历史、自然气候和经济发展水平的差异化,使得各地区资源禀赋具备不同的比较优势,但是产业集聚和集群发展仍然受阻,产业结构趋同化现象依然严重。联合国2010年发布的《人类发展报告》显示,中国不同地区的人类发展指数出现明显差异,最高值 (上海,0.908)与最低值(西藏,0.63)相差近30%。③联合国开发计划署《2010年人类发展报告》http://www.un.org/zh/development/hdr/2010/此外,相当多中、西部省份生态环境处于强度脆弱和极强度脆弱。西部地区的整体生态环境质量的下降,对以资源采掘和加工为优势的产业结构提出严重挑战。然而,由于地方分权导致的区域间激烈竞争,使得一些地区仍存在严重的地方保护主义和理性模仿策略,造成市场严重分割,从而使得一些省区产业结构出现趋同。①贺灿飞,刘作丽,王亮:《经济转型与中国省区产业结构趋同研究》,《地理学报》2008年第8期。背离比较优势的产业结构趋同,导致恶性竞争,阻碍了生产要素和产品的自由流动,削弱了规模经济和产业竞争力。

(二)财政政策的负面引导

在中国经济结构调整的过程中,政府常运用宏观调控手段对经济进行干预和调节。但是由于在不同时期政府的侧重点不尽相同,这些调节措施往往“头痛医头,脚痛医脚”,鲜有涉及体制与机制方面的综合性举措。从财政政策的实施效果看,这种缺乏顶层设计的制度安排并不利于产业结构的优化调整。一方面,中国目前的资源税体系有待健全。资源税是地方税体系中的重要税种,是以各种应税自然资源为课税对象。我国现行资源税体系不健全,导致对自然资源掠夺性开采,没有很好起到保护资源环境、调节地区差距、促进产业结构优化调整的作用。②苏明,石培荣,李兴文,张力恒,刘家庆:《促进我国经济结构调整的财政政策研究》,《经济研究参考》2011年第50期。主要问题体现在:从量计征模式不合理,对地方政府合理维护资源开发和保护环境的积极性激励不足;资源税征税范围较窄,对生态环境的保护不够;资源税率过低,一定程度上扭曲了资源要素价格,导致资源的使用成本相应较低,在一定程度上诱发了低水平的恶性竞争,既不利于资源的合理开发利用,也不利于促进合理的资源要素价格的形成。从而形成了一种对产业结构的反向激励机制。另一方面,出口退税政策对产业结构也存在负面影响。我国长期以来实行出口退税政策,在刺激出口、增加外汇、吸引外资以及促进就业方面发挥了巨大作用。但是出口退税对低端产品的生产具有极大的激励作用,特别是“两高一资”型产品,加剧了我国的资源环境压力。另外,出口退税构成了一些出口企业的主要利润来源之一,使得企业失去提高自身产品竞争力的内在动力,落后产能的企业通过退税照样生存,从而妨碍了资源配置的“优胜劣汰”机制。

三、推进产业结构升级的有关财政政策实施依据

第一,客观现实要求财政政策支持产业结构升级。单纯通过市场机制调整优化产业结构毕竟范围有限,因此需要在国家层面通过财税政策进行干预。即使在西方发达国家,也往往通过公共财政政策弥补产业结构调整中的“市场失灵”,从而实现资源配置的优化。

第二,财政政策支持产业结构升级的民意基础已渐成熟。产业结构升级有助于民众生活质量的提高,能够使更多居民享受现代文明生活方式,因而得到民众的支持和拥护,形成广泛的民意基础。

第三,财政政策支持产业结构升级的相关政策基础已形成。产业转型升级得到中央的高度重视,与各级政府制订的经济发展目标和规划相协调,易得到各级政府的支持与配合,有助于形成合力积极稳妥的推进产业结构的转型升级。同时随着“三农政策”、结构性政策、基础创新等各项改革措施不断深化,推进产业转型升级的政策空间已形成。

第四,财政政策支持产业结构升级有较为丰富的理论和实践经验可资借鉴。17世纪的工业革命开启了人类社会工业化、城市化的进程。美国提出的绿色新政,欧盟推行可再生能源计划,日本倡导的节能和新能源发展计划等智能、绿色、低碳的城市发展理念,都为我们提供了丰富的实践经验。改革开放30多年来,中国工业化、城镇化步伐明显加快,战略性新型产业的发展将对我国未来产业结构转型升级奠定良好的基础。

四、推进产业结构升级的财政政策建议及实施前景预估

改革开放以来,中国经济保持了强劲的增长势头,进入了以工业增长为主导的新发展周期。同时,国内宏观经济运行中的矛盾冲突也呈现出新的复杂性,更加剧了产业转型升级的难度。因此,今后的财政政策应注意总量控制与结构调整相结合,着眼于长期、内在的经济结构调整和优化,重点加强产业发展中的薄弱环节,解决以破坏环境为代价的粗放式增长。

解决上述突出问题,可以采取的政策措施以及相关政策的实施前景如表1所示。

表1 推进产业转型升级的相关财政政策的对比总结