龚思全:一笔绘就川剧魂

2014-04-21马拉

重庆合川川剧团原美工龚思全先生,从小喜欢画香烟画片,曾在合川电影院画电影广告画。在合川川剧团当美工后,长年扎在舞台后面画川剧人物速写,练得一手绝活,成为川剧人物画大家。他用大半生搜集整理川剧人物脸谱,完成了“十一五”国家重点图书出版规划项目《中国戏曲脸谱·川剧脸谱》(以下称《川剧脸谱》)。2001年,重庆市文学艺术界联合会、重庆市民间文艺家协会联合授予他“重庆市优秀民间艺术家”称号;2006年12月,重庆民间文艺家协会特别授予他“重庆市民间文艺大师”称号。

海报

龚思全1938年出生在合川一个小商人家庭,他的绘画生涯,是从临摹香烟小画片开始的。在合川城北凉亭子家中,他回忆说:“我老汉(父亲)在塔尔门、苏家街都开过小铺卖水烟、纸烟。我从小爱画画,当时的香烟,特别是香港、上海过来的,像大前门、哈德门、老刀牌,烟盒里都夹了一张‘洋画,像现在的名片大小,画的三国、水浒、西游记、封神榜等传统故事。到七八岁,我凑起了上万张‘洋画,照着画。老汉打我,像打贼恁个(那么)打,他不晓得从哪里听说画画最不好,要灭门败家。他把我的‘洋画全部烧了,我哭了几天。”

“洋画”烧了,龚思全就看木偶戏、灯影(即皮影)戏,进庙子就看菩萨,照着画。“当时读小学,只有两本书,《常识》、《数学》。没得书包,我把书别在勾子(屁股)后面就去上学,书丢了,就和同学打伙看。在班上我画的画,还可以和同学换饮食(食物)吃。上中学了,上课也不听讲,就在下面画老师。”

初中毕业,龚思全考上了白沙的江津师专,读了3年师范,1955年毕业。“那个年代教师奇缺,凡是识文断字的人,连端公、道士都找来教书。我们毕业,就是正规教师来了。我本来分到离城较近的小学,但别人要跟我换,我就从水路交通方便的小沔、二郎,最后换到最偏远的万寿村小。”

在村小呆了一年,龚思全就被保送参军。“我们参加的是总后空军教导团,是彭德怀主办的,要18至20岁的崽儿(小伙),中学以上文化,家庭成分是地(主)、富(农)、反(革命)、坏(分子)的不要,几千人录取了二三十人。部队在重庆汪山(今重庆南山一带),我画墙报,还给军报投过稿。不到一年,不知什么原因,这个部队就遭撤销了,1957年初我转业回到合川。”

合川久长街的人民电影院,是当时合川唯一的电影院。新来的“转哥”(复转军人)龚思全是3个美工里面最小的。“电影院一年要画200多张海报,我一个人就画了190多张。画画既是我的工作,也是我的乐趣,我特别想画。”

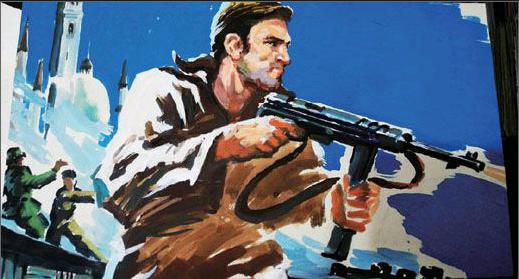

龚思全从书房画案下面一个柜子里抱出一摞1950到1970年代的电影海报手绘小稿,都无片名,我们一起辨认:有中国的《尤三姐》(戏曲片)、《红旗谱》、《青春之歌》;法国的《红与黑》;苏联的《静静的顿河》、《母亲》,还有《谢甫琴科》(乌克兰19世纪大诗人谢甫琴科的传记片)……年代最近的当数1977年在中国公映的南斯拉夫游击队员电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》。我非常激动,因为在我家书桌上方,就挂着一张这部神片1977年版的条形海报。龚思全画的这张小样,是那张海报的主体部分,瓦尔特正端着德式全金属结构的MP40冲锋枪,站在火车车厢顶上扫射。

临摹这些风格各异的电影海报,就像是龚思全的艺术课程,张贴出去也就相当于他最早公开发表画作。“在色彩和造型上,苏联和东欧电影的海报,对我很有启发。当时的重点影片,要演一个月的那种,就画成两三米宽的油画;一般的只演几天的片子,就画在纸上,要小一些。”

当时这位19岁的美工,在电影院还被委以一项重任。“一些干部和熟人看电影,不花钱,看黄鱼票,电影院的头儿也没法。我去了,头儿看我年纪小,又是新人,不怕得罪哪个,就喊我去门口收票,没票一律不准进!”

剧团

1958年,龚思全调到合川川剧团,从画海报的电影院美工变成了画舞台布景的剧团美工。龚思全说:“我们这一行,在文化馆叫美术干部,在学校叫美术教师,在剧团呢,就叫美工,有点美术工人的意思。剧团的人分演员、乐队和勤杂人员,灯光、后勤、剧务、美工就属于勤杂,地位最低,工资也不高,但我只要可以画画,就高兴。”

一个川剧人物画家,从这时开始,和川剧人物打成一片。戏外永远比戏内还要精彩,剧团比电影院水深得多,人物古灵精怪。1949年前,三江汇流的合川,有三个川剧团常年演出。“当时有一句话叫‘北碚的电影合川的戏,是说有些电影,北碚比重庆都要先演,而我们合川,是川剧的一个戏窝子。解放前剧团的角儿是流动的,像战国那阵的人才流动。合川演得好,北碚都要来约你去演。”

川剧演员的境遇也是两重天。贫苦的演员,菜都吃不起,吃饭就要碗咸菜杂汤喝。“名角就不一样了。像罗素春,川剧名角傅三乾的徒弟,女小生,出门有专用的黄包车。红火时,工资是好多块大洋,那个凶阵(厉害)!当时,半块大洋可以包一个上等酒席。解放后,三个团合成一个团,她当了一个副团长。”

1949年后,角儿不再流动,就固定在一个团里。“文革”前,川剧团一天演两场,票房还可以,有一年教育部门发不起工资,就找川剧团借钱。“‘文革前,旧戏多,演的是伦理道德、因果报应。条纲戏也多,就是没剧本,只有一个大纲,比如说,书生上京赶考,病了打摆子,倒在别个大户人家的后花园,丫头看到了,就叫小姐来,小姐暗中相助,两人好上,遭老夫人发现,棒打鸳鸯,书生进京高中状元,打马游街,回来和小姐结成百年之好。演员就按这个条纲即兴表演。现在的赵本山、黄宏,比起那些演员,差远了。”

插科打诨的小花脸,更没有剧本,只凭感觉演戏。有时,他一句即兴台词,就可以把一个饭店的名声毁了。“比如他一上来就说,今天我跑茅房(厕所)好多回,昨晚黑(晚上)是去某某馆子吃的,吃了就拉肚子。他可能是乱说的,你要是招惹他,他就在戏里面整你。”

电工也得罪不起,不然,轮到你唱的时候,麦克风就嗡嗡噪响,所以演员有时还得给电工买盒烟。打鼓的叫鼓师,写条纲的就叫条师,最厉害的,还是掌墨师。“任何戏班子,掌墨师,就是拿高灯的,工资最高。每回移台子,太子菩萨也是他背。太子菩萨就是戏班子的保护神,现在港台演员还兴这个,上次合川拍《钓鱼城》,香港演员在开演前,都拜了的。”

在剧团,龚思全还听老艺人讲过一些梨园传奇。“有一个白菊花的段子。白菊花是个男旦,领一个农村戏班子,这天来到一个乡场上演《珍珠衫》。《珍珠衫》唱的是王三巧因为老公外出经商,就和陈大郎私通。乡场上有两个大姓,一个就是王姓。有好事者就去挑拨:你看这个戏,挖苦你们王家哟,说你们王家的婆娘妹崽偷人。王家屋头的天棒(爱打架斗殴、惹是生非的人),就把戏班子砸了。”

白菊花忍住气,凑钱在场上包了30桌酒席,请场上军警宪特头面人物吃饭,当场跪在地上,连声喊冤。说:我不晓得得罪哪个人哟,砸了我的班子,值好多好多钱。“场上这些老大就出面为白菊花作主,王家屋头吓住了,赔钱了事。你看,戏班子里头也有聪明人,最后别个赔他的钱,超出他的损失几十倍。”

白菊花这样的故事听多了,龚思全还写了一本十多万字的章回体小说《白莲花传奇》,写的是民间戏班子的故事。他说:“是我在川剧团听来的,白莲花,是我最得意的。”

写生

龚思全从箱底翻出一大本临摹的舞台景片给我看,有话剧《万水千山》、《上海屋檐下》、《战斗的航程》、《日出》的舞美设计。这是1962年西南舞台美术展在重庆鹅岭公园展览,龚思全和团里的人从合川上来参观时临摹的。从没学过专业美工的他特别珍惜这种学习机会。他回忆说:“别人去会友,我背起面包、水壶,去展场临摹。当时没相机,要留点资料不容易,好在我喜欢画,就把自己喜欢的景片画下来。”

20年后,他的偷师学艺有了结果。1982年四川省首届振兴川剧调演,合川推的是一出新编历史剧《阚泽荐陆》,龚思全负责这台三国戏的舞美设计。“市里面的人来审看,一问美工,只是个师范生,说重庆要搞这样的大戏,美工都要从上海、北京请,你们这个美工,资格不行。干脆不要布景,演员就直接演。还有七天就要上成都去演了,最后团里面还是用的我的布景,重庆那些老几着啥子急嘛!”

结果,这届川剧调演的两个舞美设计奖,一个给了自贡的《巴山秀才》,还有一个就花落合川的《阚泽荐陆》。“舞台美术一定不能画得花哨,画花哨了就把演出吞了,你的布景永远只能是配角,这是美工的本份。”

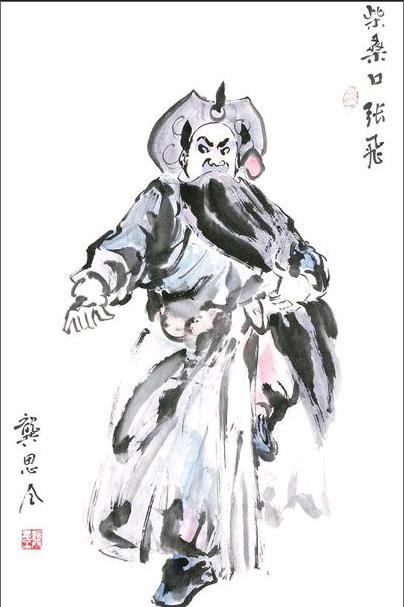

把笔绑在竹竿上,画大布景;搬了桌子,拉了幕,没事了,龚思全还有一个本份——就是站在台口边上,抱起一个速写本,画台上正在唱念做打的角儿。龚思全指着书架上层一叠尺把高的纸页,看上去黄桑桑(意即泛黄)的。“那些年画的上万张舞台速写,大部分都当发火柴烧了,只剩下这点点了。”1980年代,他把自己的速写稿寄给北京的速写大师叶浅予先生,叶老回信鼓励他说:画得很好,学画不一定要进美术学校,你一定要画下去。

梨园行有一句老话“唐三千,宋八百,写不尽的三列国”,说的是旧戏题材之广。对龚思全来说,就是画不完的三列国。才进剧团时,他对川剧还很陌生,就上成都看阳友鹤的戏,去重庆西南川剧院看周裕祥的《抱尸归家》。“我记得当时我坐的是3排一号,边看边画速写,看完回去晚上睡不着,觉得周的表演太有味了,川剧太神了。平时我画了还给演员看,他们有时会说,这张穿戴不对,那张里刀枪把子不对,下回我就画得更准确了。后来我也用水粉、油画画过戏曲人物,水粉不好画,不能覆盖。”

“水粉不能覆盖”的意思是说你要是画错一笔,新画一笔,就难以遮丑。人物画最难,下笔成险。龚思全指着墙上一幅合川画家的墨梅说:“你看这个梅,这一枝画成全黑了,是死墨,遭画死了,但改得出来,他后面又补了一枝淡梅,就救活了;但画人物,画错一笔,根本救不了,只有撕了重来。”

龚思全的川剧人物画,一幅画一人,一人画一式,只一招一式,就得把剧中人物精气神传达出来。“画花脸,他一伸手的招式,叫虎爪,所以动作要画得大一些;画小花脸,和一些生角,就像现在流行的花样美男,可以画得闺媚一点。”

龚思全曾经在家里挂了一面镜子,画的时候看看自己的表情和动作,揣摩人物的舞台感。有些人物,他只画了一个背影,背影其实是更神秘的表情。“因为我站在台口,只看得见演员的背影。背影更难画,我要画得让你看到人物的背影,就相当于看到了他的脸。”

脸谱

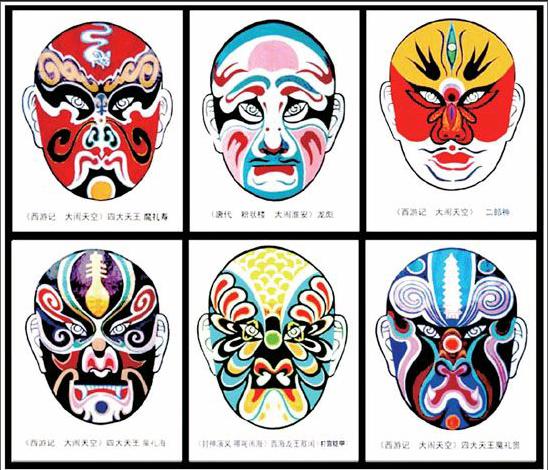

两大本宣纸精印的“十一五”国家重点图书出版规划项目《川剧脸谱》,集合了从几百位川剧老艺人处搜集而来、涉及几百出剧目的1000多种脸谱,是龚思全大半生的心血成果。他说:“1950年代的一天,我在《新观察》杂志上看到有个介绍,洋人看京戏,花脸一上场,他们就兴奋。花脸的脸谱,他们太喜欢了。我就有了个心,开始搜集记录包公、曹操的脸谱,请教老艺人,为啥子这么画。”

龚思全随手翻评:“这是聊斋戏《飞云剑》陈仓女的脸谱。陈仓是个宫女,吕后的丫头,吕后叫她杀韩信,最后成了个无天管、无地收的僵尸厉鬼,叫陈仓老魔。她是阴阳脸,一边是人,一边是鬼。她一出场,水袖遮左脸,就是鬼脸。”

《抬铡进宫》的包公是黑脸,头顶画着一个太阳,一个月亮,因为他日管阳,夜管阴;额头画着一支朱毫,代表他执法如山。《画虎招亲》的杨七郎也是黑脸,额头画着一个“虎”字,因为他是黑虎星下凡;《刘氏四娘》里面打叉鬼的黑脸上,则画满白森森的鬼脸壳;《义妖传》的红蛇是个白脸,一条红蛇盘在脸上,蛇嘴和演员嘴巴重合,人口一张,蛇口就开;秦始皇的脸上画的是皇帝的金钱八宝和龙纹;楚霸王的脸黑白分明,也画了七星八宝。

“脸色红的,忠义;黑的,刚直;绿色代表草莽,蓝色表示凶猛;金的银的,不是神仙,就是妖怪。旧小说里面,一写到妖怪就是‘面如蓝靛,发似朱砂,也是这个意思。同一个人物,比如曹操,青年、中年和老年,年纪和地位不一样,脸上画得也不同。”

1991年,龚思全到北京开画展,一位朋友鼓励他抱几张画去给著名文艺理论家王朝闻先生看看。“我晓得王先生,是个大人物。结果我去了,他很好一个人,他喜欢我的画,鼓励我,还给我的画展题字‘龚思全画川剧人物”。

著名剧作家吴祖光先生也很喜欢龚思全的画,为他题了“龚思全川剧人物”。吴祖光夫人、著名评剧演员新凤霞,还在《人民日报》上发表《他画出了川剧》评价龚思全:“他画的老店婆使我很自然的想起了名丑周企何的《迎贤店》;那神态逼真的小尼姑又使我面前出现了阳友鹤的《秋江》;画中那一对风流倜傥的书生让我仿佛又看到了谢文新、陈书舫演出《柳荫记》的精彩场面,从他的画中我想起了刘成基、杨淑英、代雪茹等许多川剧的老艺术家。尽管画家所用的线条是那么简洁,是那么惜墨如金,却让我从画面中清楚地看到了川剧艺术家表演的细微之处和传神所在,因此我称其为川剧写真而能逼真……从脸谱的画法之讲究,种类之齐全,风格之古朴,川味之浓郁,足见其实用价值和史料价值。为此,我说龚思全不是演员,不能演川剧,却给我们画出了川剧。”

龚思全泡在戏里面,张口就是戏味,说到生活中的不甘心,也以戏曲人物打比方:“我不服气哟,岳飞都要枪挑小梁王得嘛!”

从速写、水墨到脸谱,龚思全的画,一笔绘就川剧魂。当川剧的大锣大鼓和高腔垛板,都被电影和电视的电声遮盖,一声秋江打舟来,他的画,为川剧收留和引渡无声的魂。

(作者单位:重庆晨报。图片来源:龚思全、马拉提供)

(责任编辑:杨山山)