解决“三农”问题的政府责任探析

2014-04-20张永丽

张永丽

(温州大学城市学院,浙江温州 325035)

解决“三农”问题的政府责任探析

张永丽

(温州大学城市学院,浙江温州 325035)

“三农问题”是农村问题、农民问题、农业问题的总称。农民问题主要表现为农民收入低,增收难,城乡居民贫富差距大,农民权利得不到保障。农业和农村问题集中表现为农村面貌落后,经济不发达,农民种田不赚钱,产业化程度低。要缩小城乡差距,就要解决好“三农”问题。近些年来,政府已经通过巩固和完善家庭联产承包责任制,努力增加农民收入,积极推进城镇化进程,完善农村社会保障体系和社会服务体系等多种途径解决“三农”问题并取得了相当的成效。然而,彻底解决“三农”问题依然对于我国来说依然任重而道远。

“三农”问题;政府责任;农民收入;家庭联产承包责任制;社会保障;社会服务

“三农”问题是农村问题、农民问题、农业问题的总称。1996年以来,农业步入一个困难时期,农民收入和城镇居民收入差距越拉越大。2000年3月,时任湖北监利县棋盘乡党委书记的李昌平给朱镕基总理上书,其中列举了农村触目惊心的危机:盲流如“洪水”、负担如“泰山”、债台如“珠峰”、干部如“蝗虫”、责任制如“枷锁”、政策如“谎言”、假话如“真理”等。李昌平的上书通过媒体震动了全国,“三农问题”的危机暴露在公众面前。可以说,三农问题已经成为中国经济发展的瓶颈所在。有人把城乡比喻为成人的两条腿,现在农村这条腿短,不补齐这条短腿,我国经济就走不稳,就很难持续、健康地发展,全面建设小康社会也可能被这条“短腿”拖了后腿。所以说,“三农”问题能否解决好,直接关系到中国发展的大局和全局。

一、“三农”问题分析

近些年党中央十分重视三农问题,连续下发若干个解决“三农”问题的一号文件,在人力、物力、财力方面都采取了一系列措施,取得了明显成绩。农村贫困人口数量由1978年的2.5亿、占全国人口总数的25%转变为2007年的1 479万、占全国人口总数的1.6%①参见: 乔辉. 当前我国解决“三农”问题的建议思考. 金融时报, 2011, (5): 180, 202.。虽然自改革开放以来,我国取得了举世瞩目的成绩,但是也要看到未来的发展道路还是充满荆棘,尤其是“三农”面对的压力还比较大,问题比较突出,主要表现在:

(一)农民问题

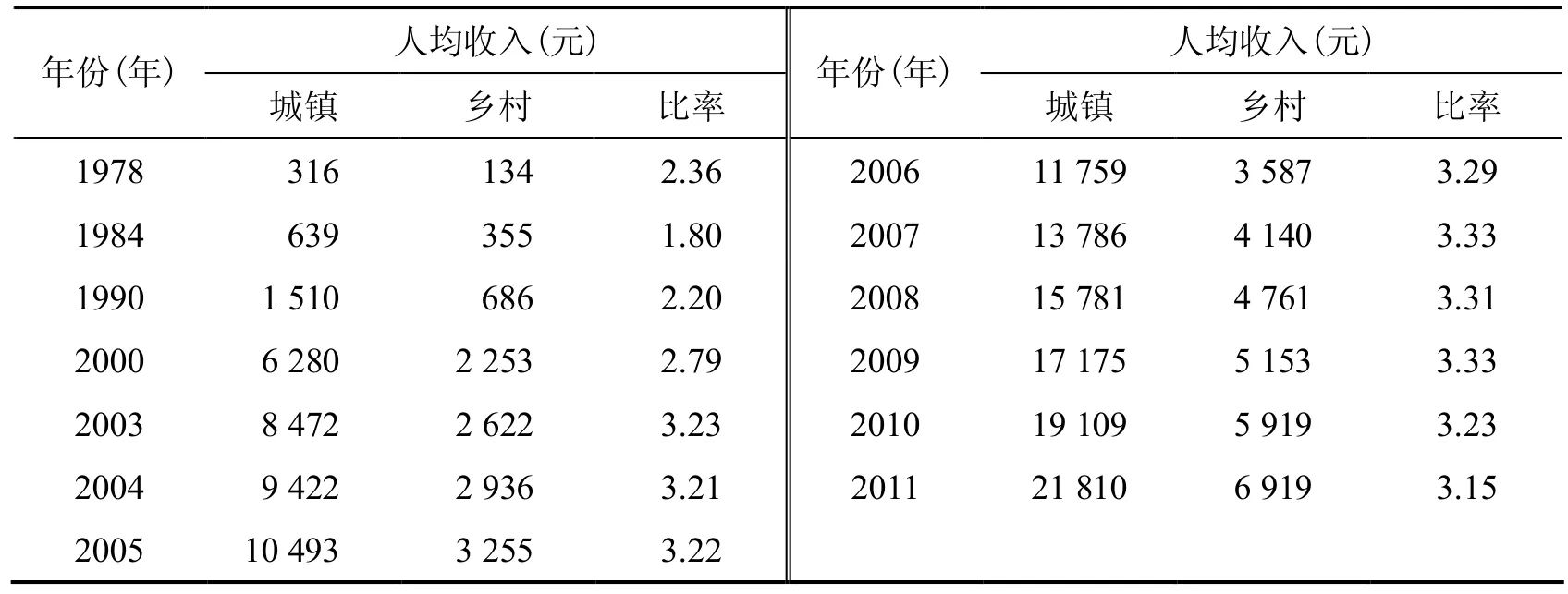

农民问题主要表现为农民收入低,增收难,城乡居民贫富差距大,农民权利得不到保障。而这其中最核心的问题就是农民的收入问题,具体表现为:农民收入增长缓慢、徘徊不前,农民生活水平低。我国城乡居民人均收入对比见表1:

表1 我国城乡居民人均收入对比表

1978 – 1984年,由于实行家庭联产承包责任制,加上农村放开部分农副产品经营、采取有利于农业发展的财税政策,这一时期农民收入取得高增长,连续6年,年平均增长率均达到16.5%。

但是,1985年之后,随着城市经济体制改革的全面铺开,城镇居民的收入增长非常迅速。相对来说,由于农产品价格下降、农民的各种负担加重及乡镇企业效益降低等原因,农民收入增长减缓。这导致了城乡收入差距的逐渐扩大。改革开放之初的1978年,城乡的收入差距是2.6∶1,1984年的时候曾经降到1.8∶1,但是后来逐渐增大,到2007年,达到3.33∶1,2008 – 2011年差距仍然达到3∶1以上。而且这只是账面上的差距,如果考虑到农民的生产性支出达20%多,再考虑到城市居民享受多种福利补贴(包括教育、医疗、事业保险等),两相增减,城乡实际差距其实更大。原国家统计局副局长邱晓华曾经说:“账面上是 3∶1,实际差距应该是 5∶1甚至6∶1。”[1]而来自世界银行的有关资料表明:世界上多数国家的城乡收入之比为 1.5∶1[2]。2011年之后,我国城乡居民的收入差距还在进一步扩大。

(二)农业和农村问题

农业和农村问题集中表现为农村面貌落后,经济不发达,农民种田不赚钱,产业化程度低。

长期以来,由于农业生产方式落后,劳动生产率低下、基础设施薄弱,同时,由于近年来柴油、化肥等农资价格不断上涨,农业生产成本持续攀升,这些都影响了农业经济效益的提高。而“优先发展工业,尤其是重工业”计划经济体制思维模式导致的我国长期采取以农支工的政策,使农业成为工业化建设中资本积累的主要来源。由于多方面原因的制约,农业产值在国民经济中的比重不断下降,已从20世纪80年代初的30%下降到2007年的11%,长期处于弱势地位。此外,自改革由农村转向城市后,基础设施的投资大部分在城市,导致现在城市美仑美奂,而农村发展还处于极其落后的状态。

二、解决“三农”问题的途径

从当前情况看,农业还是低利、传统产业,农民是弱势群体,靠农民自身富起来很难,“三农”问题的解决仅仅依靠市场也不行。市场竞争的本质是强者淘汰弱者,目前农产品的提供者是分散的、无组织的、无谈判能力的农民,而农产品市场已是一个主要依靠竞争的市场,在这样的状况下,农民的竞争力很弱。解决“三农”问题,关键还得靠政府。

(一)巩固和完善家庭联产承包责任制

农村实行的以家庭联产承包为主的责任制,是20世纪80年代我国农业发展的巨大推动力。现在,它仍然适合我国绝大多数地区农村生产力发展状况。稳定以家庭联产承包为主的责任制,是稳定人心、稳定农村经济和发展农业生产的一项基本政策。今后要保持农业稳定发展,仍然必须保持以家庭联产承包为主的责任制的稳定,并在稳定中不断完善。

稳定和完善家庭联产承包责任制,必须积极发展产前、产中、产后的社会化服务,解决一家一户难以解决的困难。发展社会化服务,可为家庭承包责任制注入新活力,把集体统一经营的优越性和家庭经营的积极性结合起来,完善双层经营体制,进一步解放生产力,壮大集体经济,巩固基层政权,增强党组织对农民的凝聚力。所以,发展社会化服务,是今后深化农村改革的一个重点,是稳定完善家庭联产承包责任制的重大措施。我们要像20世纪80年代前期抓家庭联产承包责任制那样抓社会化服务,从政策、资金、物资等各方面扶持社会化服务体系的建设。

(二)优化区域布局,调整农业结构

优化农产品区域布局,进一步发挥农业比较优势,是推进农业和农村经济结构战略性调整的重大步骤,也是我国农业增长方式的重大变革。开展优势农产品区域布局,要遵循自然规律和经济规律,从资源和市场这两个基点出发,坚持“按比较优势布局”、“按市场需求布局”,重点抓好五个关键环节。一是产业化,这是推进优势农产品区域布局的重要形式。要重点扶持龙头企业,发挥他们在开拓市场、引导基地、加工增值、科技创新、标准化生产等方面的带动作用。二是科技进步,这是发展优势农产品的决定性因素。要有重点地进行科研开发,加快引进、选育和推广优良品种,加速品种更新换代。大力推进良种良苗的育、繁、产、加、销一体化,把种业当作推动优势农产品发展的先导产业来抓。三是质量安全,这是检验优势农产品区域布局成效的重要标准。必须坚持以质取胜,加强农产品质量监督和市场监管。四是标准化建设,这是现代农业的一个重要标志。要对规划确定的优势农产品,制定科学、完备的标准体系,尽快与国际标准接轨,建设好优质农产品标准化生产基地。五是市场信息服务,这是推进优势农产品区域布局的关键。要重点加强市场体系和农业信息体系建设。比如,浙江省瑞安市就已建设形成十二个特色农业精品园。精品园实行统一规划,规模化经营,基地化管理,实施稻菜轮作,生态循环的种植模式,取得了较好的经济、社会和生态效益。

(三)多种途径增加农民收入

切实增加农民收入,要实行“加”“减”并重,既做好“加法”,把农民的收入提高上去,又做好“减法”,把农民的各种负担降低下来。所以,政府应该从两方面入手:

一方面,减轻农民的负担。农民负担问题反映了国家、集体和农民的利益关系,事关农村改革、发展与稳定的大局,不仅是一个经济问题,也是一个政治问题。20世纪90年代以来,根据经济社会发展的要求和农民负担问题的不断变化,党中央、国务院审时度势,及时抓住重点,采取有力措施,切实减轻农民负担。经过多年努力,减负工作从治重治乱到农村税费改革,再到农村综合改革,取得了显著成效。首先,延续了几千年的农业税被彻底取消。这是继农村家庭联产承包责任制之后,又一项重大改革,不仅使农民普遍得到实惠,调动了农民生产积极性,又一次解放了农村生产力,带动了农村上层建筑的变革与进步,而且体现了工业反哺农业、城市支持农村的方向,迈出了突破城乡二元体制的新步伐。其次,农民负担不断减轻:农村税费改革取消了专门面向农民的各种税费,各级财政不断加大对“三农”投入的力度,农民负担因此大幅度减轻。

另一方面,要千方百计地增加农民收入。增加农民收入,要从以下两个方面入手:

第一是大力增加政府投入。“十五”期间,中央财政安排用于“三农”的资金超过11 300亿元,年均递增 17%,是改革开放以来投入增加值最多、增长速度最快的时期之一。2005、2006 和2007年,分别投入2 975亿元、3 397亿元和4 318亿元。2008年3月,温家宝总理在十一届全国人大政府工作报告中宣布:“今年中央财政安排‘三农’支出5 625亿元,比上年增加1 307亿元。”这也是近年来对“三农”投入的增加值首次超过千亿元①参见: 陈玲欢, 肖贝. “三农”问题呈现出的特点及其解决途径[J]. 湖南农业科, 2010, (19): 149-151.。近5年来,我国从试点到推开,实施粮食、农资综合直补,良种补贴、农机具购置补贴等制度,开启了财政直接补贴农民的先河。

第二是引导农民充分就业。如果说,政府增加投入是给农民输血,那么,政府如何培养农民自己造血的能力则显得更为重要,这就要求政府要引导农民充分就业。

中国的土地最多需要1亿劳动力,而目前农村总计劳动力约有5.5亿,农村劳动力仍有4.5亿剩余②参见: 刘泽民. 要始终高度重视“三农”问题[J]. 求是, 2008, (21): 37-39.。以目前的人口增长速度和提供的劳动机会来看,至少40年后,中国还依然面临着劳动力严重过剩的问题。众多的劳动力由于农村无法消化,只能向城镇转移,解决这些剩余人口的就业问题,成为中国经济发展面临的巨大困难。

在我国农村,人多地少的情况很普遍,人均耕地占有量不到2亩,9亿农民中有80%属于“多余”人口,大量农民处于失业、半失业状态。所以要增加农民收入,最关键的问题就是要减少农民人口,想方设法转移农村劳动力,即引导农民充分就业。如果大批农村劳动力充分就业,他们就从农产品的供给者变成农产品的需求者。在这种状况之下,一方面农产品的供给减少了,另一方面农产品的需求增加了,市场上面的农产品价格就会上升,留在农村生产农产品的人在价格上升的情况下收入就会增长。所以说,引导农民充分就业,是缩小城乡差距的关键。

引导农民充分就业有两条途径:第一,引导农民进行多种经营;第二,引导农民进城务工。

积极引导农民进行多种经营不但可以缓解农村就业压力,还可以提高农民收入。政府可以通过各种方式鼓励或帮助农民建立特色农业基地,也可以积极引导农民向非农产业转移,尤其是发展乡镇企业。如:从1985年到1999年,农村出现了大量的乡镇企业,这些乡镇企业吸纳了1.2亿离土不离乡的农民劳动力。所以,这一段时间农民收入增长较快,农民基本也满意。

20世纪90年代中期以来,乡镇企业的增长速度和带动就业的能力呈明显下降趋势,相应吸纳就业量大幅减少[3]。在这种情况下,引导农民进城务工,成为解决农村劳动力转移的主要途径。因此,从1991年到1996年这段时间,中国出现了第二个农村劳动力向外转移的新渠道,也就是进城务工。2006年,中国社科院发布的《中国人口与劳动问题报告》指出:目前中国的流动人口已经达到1.5亿人,占全国人口的10%以上。流动人口当中八成以上是农民工[4]。农民工已经成为产业工人的主体,占产业工人的 57.6%③参见: 宋珊. 我国“三农”问题现状及解决路径[J]. 和田师范专科学校学报: 汉文综合版, 2010, 29(3): 21-22.。在从事建筑业、重工业的工人中,农民工人数更占到总人数的80%以上。按照国家规定,2020我国城镇化率要达到56%,这意味着今后每年城镇要吸纳至少1 300万农民③。如何引导大批农民顺利进城务工,是摆在政府面前一项艰巨的任务。

(四)积极推进城镇化进程

“城镇化” 简言之就是农村人口转化为城镇人口的过程。“城镇化”对于吸纳农村人口、转移农村劳动力、扩大农民就业门路均有重要作用。积极推进城镇化建设是带动农村社会快速发展的大战略,对促进农民向非农产业的转移具有重大意义。推进城镇化建设可从以下几方面入手:

1.科学规划、合理布局。农村城镇化建设要充分考虑区位优势、资源条件和人口规模等因素,在保持城镇数量相对稳定的基础上,重点突破和促进城镇规模成长、功能完备和质量提高,尤其要优先发展城镇中区位较优、实力较强、对周边农村和乡镇具有较大吸引辐射能力、发展前景广阔的农村中心城镇。

2.创新城镇土地使用制度。建立城镇国有土地储备和出租制度。除政府机关、学校、市政等公共用地实行划拨外,生产经营性国有土地出让金,可实行较长年限的分期收回制度。实行宗地①宗地: 地籍的最小单元, 是指以权属界线组成的封闭地块.租用,即不用花费资金购买土地,只需租用即可。这在一定程度上可以减轻农牧民的资金压力,从而降低农牧民进城的房价“门槛”和产业开发地价成本[5]。

3.改革户籍管理制度。制定有利于农村城镇化的户籍制度,打破产业、非农业户口管理的二元结构,建立城乡统一的户口登记制度;在城镇中以是否有合法固定住所、稳定职业及收入为标准,改革和简化入户手续;放宽对户口迁入的管制,允许具备上述条件、有较好自我生存和发展能力的农牧民进城从事非农产业;城市之间实行人口的无障碍自由流动;努力消除农民进城就业困难、工资及劳保待遇过低、个人合法权益难以维护等非制度性歧视因素。

(五)完善农村社会保障体系和社会服务体系

目前,我国正处于工业化和城镇化加快发展的重要时期,处于以工促农、以城带乡、统筹城乡发展的重要阶段,加快农村社会保障制度建设意义尤其重大。中国已经成为世界第二大经济体,人均国民生产总值已经超过5 000美元,但社会保障水平仍然非常落后。今后一段时期,要加强农村社会保障体系建设,继续健全和规范各项保障制度,不断扩大覆盖面,逐步加大政府投入,增强政策体系的衔接配套,稳步提高保障水平。

1.坚持政府主导,强化政府责任。在推进我国农村社会保障制度建设中,政府的主导作用应当体现在政策引导、制度建设、资金筹集等方面,进一步明确各级政府在基本养老、医疗、最低生活保障等基本保障方面的责任。政府主导不等于政府财政包办,还要充分调动农民自身的积极参与。通过扩大就业、增加农民收入等方式提高农民参加社会保障的能力。

2.坚持城乡统筹,强化制度建设。我国目前正处于工业化、城镇化进程中,大量农村劳动力将转移到城镇,这就决定了社会保障体系既要解决好进城农民社会保障衔接问题,又要解决好留守农民的社会保障问题,缩小城乡之间社会保障水平的差距。因此,在发展初期,受经济发展水平等方面的限制,我们可以在统一制度下设置城乡两个标准,然后稳妥推进、逐步统一标准,最终实现城乡社会保障水平的均等化。

3.加大财政转移支付力度,实现地区间社会保障体系的协调发展。当前,我国总体上已经具备了建设农村社会保障体系的物质基础,但各个地区财政承受能力也存在较大的差异。因此,建设农村社会保障体系要立足基本国情,坚持区域的协调发展,通过调整财政支出结构,增强转移支付力度,加大对中西部困难地区农村补助,实现地区间社会保障服务的均等化。

4.加强政策衔接,完善农村社会保障体系。农村社会保障体系建设,涉及多个部门,工作环节复杂,需要切实加强部门间协调协作,形成分工合作、齐抓共管的工作机制。在推进各项农村社会保障制度建设中,我们要注重制度之间的统筹协调,加强政策之间的衔接配合,防止制度的“碎片化”,减少政策间的矛盾和冲突,形成多形式、多层次的农村社会养老保障体系,逐步实现城乡居民在享受社会保险上的同等待遇[6]。

5.加大投入力度,建立与社会保障水平相适应的基层公共服务体系。一是加强农村基层社会保障服务设施建设,整合完善新型农业保险、新型农村合作医疗、最低生活保障等信息系统,尽快实现区县、乡镇、村三级联网,为农民提供就近、便捷、优质的服务。二是提高农村社会保障的服务水平,严格各项工作程序,规范申请、核查、审批、公示和备案等各个环节,确保公开透明,确保政策落实到位①参见: 刘泽民. 要始终高度重视“三农”问题[J]. 求是. 2008, (21): 37-39.。

总之,近些年来,政府通过巩固和完善家庭联产承包责任制,努力增加农民收入,积极推进城镇化进程,完善农村社会保障体系和社会服务体系等多种途径解决“三农”问题,此外,政府还通过粮食生产直补、良种补贴、购置农机具补贴、家电下乡、九年义务教育免学杂费等措施帮助农民“增收节支”。应该说,这些措施已然取得了相当的成效。然而,由于我国农村人口基数大,农村经济基础薄弱,“三农”问题仍然没有得到彻底解决。要彻底解决“三农”问题,还需要政府继续重视、长远规划,并从各个方面狠抓落实。

[1] 邱晓华. 城乡居民收入差距近6∶1 [N]. 合肥晚报, 2002-10-24(2).

[2] 王红茹, 朱杉. 我国成世界城乡收入差距最大国家之一 今年城乡收入差距会缩小吗?[J]. 中国经济周刊, 2011, (37): 70.

[3] 肖伟. 解决“三农”问题新思路探析[J]. 河北农业大学学报, 2007 , 9(1): 74-77.

[4] 张志怡. 中国流动人口已经超过总人口的10% 接近1.5亿人[EB/OL]. [2013-03-22]. http://news.enorth.com.cn /system/2006/10/29/001446653.shtml.

[5] 陈柳钦. “推进农村城镇化, 加快其剩余劳动力转移步伐”[J]. 山东工商学院学报, 2003, (3): 40-56.

[6] 吴侃. 我国“三农”问题的体制根源与基本对策[J]. 农村经济, 2004 , (10): 12-14.

Governmental Responsibility for Solving the “Three Rural Issues”

ZHANG Yongli

(City College, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

The “three rural issues” refer to the problems on rural areas, farmers, and agriculture. The main problems on farmers are that farmers' income is low, their income is difficult to increase, the wealth gap between urban and rural residents is big, and farmers’ rights are not protected. Agricultural and Rural Issues include the backward rural situation, underdeveloped economy, unprofitable farming, and low level of industrialization. To narrow the gap between urban and rural areas requires the solution to the “three rural issues”. In recent years, to solve the “three rural issues”, the government has adopted the ways of consolidating and improving the household contract responsibility system, making efforts to increase farmers’income, actively promoting the process of urbanization, and perfecting the rural social security system and social service system, among others. Considerable progress has been made, but a long-term complex task for our country remains to fulfill to completely resolve the “three rural issues”.

“Three Rural Issues”; Governmental Responsibility; Farmers’ Income; Household Contract Responsibility System; Social Security; Social Services

F320.2

A

1674-3555(2014)02-0106-06

10.3875/j.issn.1674-3555.2014.02.017 本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

(编辑:朱青海)

2013-04-23

张永丽(1979- ),女,山西运城人,讲师,硕士,研究方向:思想政治教育