湖北省麻城市两路口钨(钼)矿床地质特征及找矿方向探讨

2014-04-08曾小华鲁显松赵旭峰朱正勇

曾小华, 鲁显松, 黄 威, 赵旭峰, 汪 江, 刘 嘉, 朱正勇

(湖北省地质调查院,湖北 武汉 430034)

0 引言

武当—桐柏—大别成矿带以磨子潭—晓天断裂(F4)和定远—八里贩断裂(F5)为界,北侧为北淮阳构造亚带(II1),以南为桐柏—大别变质核杂岩隆起亚带(II2),桐柏山—大别山造山带经历了长期的地质演化历史过程,张裂、俯冲、碰撞、折返拼合及其相互转化是本区地质构造演化的一个显著特点[1]。现有资料的地质解译推断认为桐柏山—大别山造山带应是洋陆转化、俯冲增生、碰撞拼合及逆冲推覆而形成的不同时代重叠的造山带[2]。研究区位于商城岩体南西湖北、河南交界处(图1)[3-4]。

两路口地区基础地质工作程度较高,20世纪70—80年代随着大别山地区地质矿产调查与研究工作广泛开展,该区完成了1∶20万商城幅(河南省区测队)区调;90年代末期,开展了1∶5万两路口幅、福田河幅区域地质调查,进行了1∶25万麻城市幅区调;均涵盖本研究区。2006年4月—2009年7月,河南民兴商贸有限公司于2006年4月—2009年7月,在普查区西部纯阳山—破斗洼一带开展了钼矿普查工作,所实施的ZK03钻孔黑云二长花岗质片麻岩中发现钼矿化[5-6],矿化体厚约6 m,Mo品位:0.04%;2012年4月至今,湖北省地质调查院在研究区开展钨钼矿预普查工作。

两路口钨矿床位于湖北省麻城市福田河镇两路口村,距麻城市区约45 km;该地区属大别山中麓,总的地势西高东低,地形切割较深,该矿于2012年底发现。经过近一年多的找矿工作,已圈定矿体3条,矿化体2条。控制长度最大的矿体W1矿体长约1 570 m,矿体厚度1.10~10.30 m,WO3品位ω(WO3):0.08%~0.38%,平均品位WO3:0.15%[7];证明本区具有很好的找矿前景。本文在野外地质找矿工作成果的基础上,系统总结了两路口钨矿床地质特征及控矿因素,并探讨了两路口地区钨矿找矿方向。

1 成矿地质背景

两路口钨矿床大地构造背景位于桐柏—大别造山带变质核杂岩隆起亚带中部。大别变质核杂岩由变质深成岩系、表壳岩系和侵入其中不同时代的岩浆岩共同组成,其变质深成岩系主要为TTG系列的英云闪长质片麻岩、奥长花岗质片麻岩、花岗闪长质片麻岩组合;侵入岩则主要表现为晋宁期和燕山期的花岗岩类。

图1 大别山北麓地质简图[3-4]Fig.1 The sketch of geology of North Dabi1.中新生代地层(K-E);2.二郎坪群( Pt3-Pz);3.龟山岩组(Pt2g)、南湾组(Dn);4.肖家庙岩组(Z-Ox);5.秦岭岩群(Pt2qn);6.桐柏—大别变质杂岩(Ar3-Pt1);7.红安岩群( Pt3);8.榴辉岩;9.白垩纪火山岩(K);10.石炭系;11.燕山期花岗岩;12.晋宁期花岗岩;13.地质界线;14.断裂带及编号;15.大别造山带边界;16.研究区位置;Ⅰ.华北地块;Ⅱ.大别造山带;Ⅲ.扬子地块。

且造山带内岩浆活动十分频繁,发育有多期岩浆岩,尤以燕山期后碰撞钙碱性花岗岩最为强烈,燕山期花岗岩多沿桐柏—商城断裂分布,有灵山、新县和商城等岩体;规模较小的岩体主要形成于早白垩世,其中中酸性小岩体较多,岩性多为酸性富碱的花岗斑岩、似斑状花岗岩、石英斑岩及花岗闪长斑岩等,岩体明显受网格状断裂体系控制,具有成群成带等间距分布特点[8]。

研究区地层属秦岭—大别地层区卡房—龟峰山小区,主要出露一套黑云二长花岗质片麻岩,及斜长角闪岩+斜长角闪片麻岩组合[9]。区内发育有多个时代不同类型的岩浆岩,分布面积较广。时代从中元古代汪铺变辉长(绿)岩、新元古代二长花岗质片麻岩、中生代斑状角闪二长花岗岩等,中生代侵入岩呈岩株状侵位于大别期、晋宁期侵入岩中,岩性主要为中粗粒黑云二长花岗岩,局部为中粒含斑黑云母二长花岗岩。工区北部出露约6 km2似斑状黑云二长花岗岩。脉岩较发育,主要为近东西向和北东向产出,其中北东向脉岩严格受构造控制,沿断裂产出;近东西向脉岩与附近侵入岩具同源共生关系,该类脉岩与围岩无明显断层接触界线。主要有闪长岩脉、闪长玢岩脉、花岗斑岩脉、辉绿岩脉、煌斑岩脉及少量北东向石英脉等(图2)。

区内经历了多期变形变质作用,变质作用以区域变质作用为主,出露一套麻粒岩相的变质岩石组合[10]。

构造以断裂活动为主,其中东西向、北西西向、北北东向最为发育,它们组成了区内网格状的断裂构造格架,基本与区域构造配套。区内主要断层有狮子垴断层、齐头山—单尖沟断层、两路口断层;两路口断层自区内延伸出工作区,走向10°~30°,断层产状310°~340°∠45°~78°,形成的破碎带一般宽5~25 m,带内发育强硅化岩、构造角砾岩、碎裂岩及碎粒岩,明显与围岩面理斜交,常见断层引起的拖曳褶曲,构造岩具明显分带现象,从内到外依次为碎粉岩、角砾岩、碎裂岩,部分有早期糜棱岩残留,断裂带及其附近节理发育。沿断层常常见石英细脉沿裂隙面充填及黄铁矿化。该断层是区内规模最大的断裂构造,据前人资料该断层是商城—麻城断裂的次级断裂(图1,F18)。两路口钨矿床主矿体W1矿体赋存于齐头山—单尖沟一带发育的东西向断层破碎带内(图1,F3),矿体产状与断层产状基本一致(表1,图2)。

2 矿床地质特征

2.1 矿床地质特征

两路口钨矿床矿石矿物主要为白钨矿。工区主要出露一套黑云二长花岗质片麻岩,其次为一套变基性岩,为原红安群解体单元,该套地层主要分布于普查区中部两路口—铁门口一带,少量呈大小不等、形态各异的包体、残留体镶嵌在中元古代变质侵入岩中。矿区主要发育有北北东、东西向两组断层;主矿体W1赋存于齐头山—单尖沟一带发育的东西向断层破碎带中,该断层为一逆断层,产状345°~15°∠45~60°,工区出露>3 km,形成的破碎带一般宽5~15 m,带内发育强硅化岩、构造角砾岩、碎裂岩及碎粒岩,明显与围岩面理斜交,常见断层引起的拖曳褶曲,构造岩具明显分带现象;主矿体W1赋存于该断层破碎带中,与碎裂岩化+褐铁矿化+硅化蚀变关系密切;同时出露基岩多发育此两组方向节理面。下白垩似斑状黑云二长花岗岩呈岩株状侵入,主要分布于工区北面,面积约>4 km2;脉岩多呈放射状发育,走向以东西向、北东、北西向为主。

表1 两路口钨矿主要断层特征一览表Table 1 The major faults characteristics list of Lianglukou scheelite deposit area

图2 两路口矿区构造略图Fig.2 Tectonic and geologic map of Lianglukou scheelite deposit1.第四系;2.中元古代基性火山岩组;3.中元古代变辉长(绿)岩;4.中元古代二长花岗质片麻岩;5.晚侏罗世斑状角闪二长花岗岩;6.早白垩世斑状中粒二长花岗岩;7.花岗斑岩脉;8.煌斑岩脉;9.花岗闪长玢岩脉;10.花岗岩脉;11.石英脉;12.闪长岩脉;13.实测正断层;14.实测逆断层;15.构造矿化蚀变带;16.性质不明断层;17.本次工作矿权范围;18.W矿体;19.W矿化脉;20.已经施工探槽编号

2.2 矿体特征

地表发现矿(化)体(W1、W2、W4、W5矿体)长度220~1 500 m,宽1.01~10.30 m,矿化受构造破碎带控制,呈近东西向展布;倾向345°~15°,倾角45°~60°;钨矿化主要赋存在碎裂岩化、硅化、褐铁矿化(黄铁矿化)较强地带,已圈定矿(化)体4个,其中主矿(化)体W1长约1 500 m,宽1.10~10.30 m,矿体呈脉状、似层状产出,矿体产状与断层产状一致。矿石品位:ω(WO3%)=0.08%~0.38%;从地表工程矿化特征来看,矿体向深部呈现品位增高,产状略陡特征,矿体趋厚、品位变富的趋势显著。地表工程控制W1高差>250 m,初步估算资源量(3341)WO3可达1万t(W1333+3341资源量约4 000 t(图3、图4),已控制矿脉资源量WO3(3341)相加已近1万t)。

图3 两路口钨矿W1、W2矿体平面分布图Fig.3 The plane map of the W1、W2 scheelite orebodies of Lianglukou scheelite deposit

图4 两路口白钨矿床W1矿体空间分布图Fig.4 The spatial distribution of the W1 scheelite orebodies on Lianglukou scheelite deposit

2.3 矿石组成特征

矿石赋存于齐头山—单尖沟间发育的构造破碎带中,矿体受构造控制显著,与不同性质围岩关系不大,钨矿石以白钨矿形式存在,金属矿物主要有针铁矿、黄铁矿、赤铁矿、辉钼矿等,偶见黄铜矿、方铅矿;矿石中脉石矿物有石英、绢云母、长石、萤石、角闪石及碳酸盐岩(方解石)等。

2.4 矿石组构特征

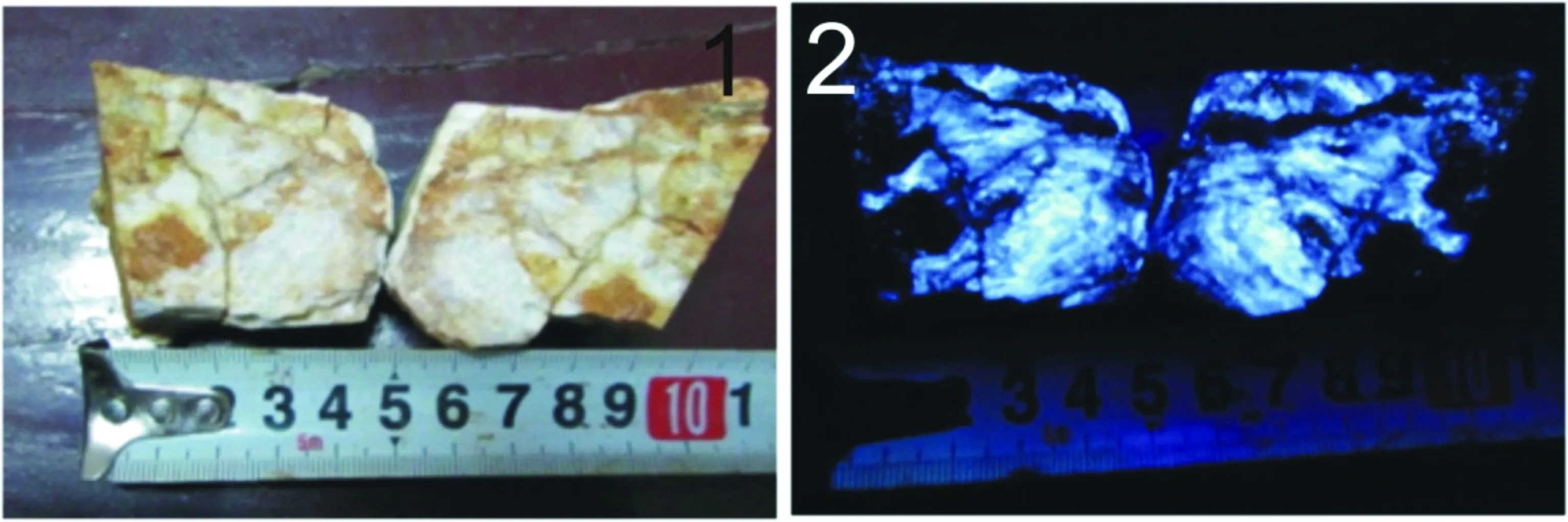

矿石以粒状、碎裂状及糜棱状为主,白钨矿呈板片状、四方锥状,局部呈团块状、四方双锥状,表面呈玻璃光泽,断口油脂光泽、参差状(照片1)。矿石构造以块状、浸染状为主,次为角砾状、条带状、碎裂状等构造。

2.5 围岩蚀变特征

围岩蚀变主要受构造控制及顺构造后期热液活动控制,蚀变带宽度一般5~35 m不等,主要有褐铁矿化(黄铁矿化)、高岭土化、硅化、次生石英岩化、绿泥石化等;褐铁矿化在地表局部矿化露头以铁帽产出。矿化强度与褐铁矿化(黄铁矿化)+碎裂岩化+硅化蚀变关系密切,与高岭土化绿泥石化关系次之。

3 矿床成因

区内矿床成因研究、控矿因素研究均处于起步阶段,但就目前地表工程来看,钨矿体受近东西向断层构造控制,与岩脉活动存在一定的关系,但是成矿时期应晚于岩脉发育时期;工区存在多期岩浆活动。而根据地调院陈觅博士通过对工区脉岩采取锆石LA-MC-ICPMS U-Pb定年结果显示,工区研究岩脉在130 Ma左右形成,岩浆岩活动形成于大别山隆起运动阶段;矿床形成年龄应晚于工区出露的下白垩世岩浆岩脉。两路口白钨矿床为典型构造控矿热液型钨矿床[11-12]。

3.1 矿床成因探讨

在距今大约1.4亿年前的早白垩世,新生的太平洋洋壳快速向西北方向扩张,鄂霍次克陆块也跟随着古太平洋向西北方向运动。在距今大约1.3亿年前的晚白垩世早期,该陆块漂移到东亚大陆边缘[13],与中国华南地区及日本西南部发生碰撞,晚白垩世大别山隆起造山,引起钨、锡丰度较大的陆壳重熔形成燕山期中酸性及酸性岩浆[14-15],在岩浆上升盐化过程中钨、钼、铋等成矿元素及挥发组分趋于晚期和上部演化为含钨、铋等成矿元素的花岗岩浆。此种岩浆侵位结晶后挥发组分上升使岩体及围岩发生一系列的蚀变及矿化。首先是高温碱性流体与岩体发生的钾化和继之发生的钠化,不仅形成了相应的蚀变带而且可使早期进入黑云母及角闪石晶格的钨矿化组分活化进入流体相,同时流体向酸性方向转化。当岩体与化学性质不活泼的东西向构造碎裂岩围岩接触时富矿化组分流体在岩体突起部位及边部集中,并且在岩体内外接触带沿东西向构造裂隙发生充填作用,形成高温热液充填型钨矿床[16]。

照片1 两路口钨矿LTC7工程白钨矿标本Photo 1 The scheelite ore specimens from engineering LTC7 of Lianglukou scheelite deposit1.白钨矿标本直观形态照片;2.白钨矿标本荧光灯下照片。

3.2 控矿因素探讨

3.2.1地层控矿

普查区内主要出露周河二长花岗质片麻岩。地层中Au、Ag呈背景值分布。W、Mo、Sn衬值为1.059 4、0.923 6、0.961 1,与区域背景值相比较,相差不大;W、Mo、Sn变异系数为1.76、0.736 0、0.344 1,显示后期矿化活动的叠加改造强烈,在普查区内分布有较大面积的W、Mo高强度异常,为区内最重要的找矿异常,工区总的化学异常指示,成矿元素可能为深部新元古代地层提供。

3.2.2岩浆岩控矿

本区花岗岩脉较发育,大体以北西、北东、东西向为主要展布方向,整体形势呈杂乱出露,岩脉矿化不显著(图2),矿化现象多发育于脉岩边部接触带及其裂隙面,显示矿化为多期热液活动富集产物。已知矿体发育于破碎带中,为其岩浆岩脉活动开辟了热液通道,同时提供动能支持,并使成矿元素富集。

3.2.3构造控矿

就目前找矿资料分析,所控制矿体均赋存于本区发育的近东西向断层及其次级构造中,矿体的空间分布明显受断裂控制,其产状与断层构造产状一致(图2、图3)。断裂活动不仅为含矿岩浆侵入开辟了上升通道,而且为侵入岩浆及其伴生矿产创造了冷凝分异和停集赋存场所,导致含矿岩浆岩带、地球化学异常带乃至地球物理异常带的空间分布与断裂构造带相一致。不同方向的构造—岩浆带的交会点常是成矿有利部位。

4 找矿方向探讨

通过近两年的地质找矿工作,对本区范围成矿地质条件与成矿规律的新认识,近两年对本区地质找矿突破取得了较大的新进展[17],工区内发育的近EW向构造,特别是其构造破碎带内所发育的硅化、褐铁矿化地质体为最重要找矿目标;同时,工区大堰口水库南部周家湾地区与褐铁矿化石英脉有关的钨矿化地质体也是扩大找矿成果的方向,东西向构造与不同方向发育的岩浆岩脉交汇处是找矿的有利部位。

本区与钨矿化有关的蚀变较为单一,主要为褐铁矿化、硅化、碎裂岩化;因此,在工区平行发育的东西向构造破碎带中,地表铁帽、褐铁矿化为最好的找矿标志。

根据两路口白钨矿矿床地质特征、矿石组构、矿化蚀变特征分析,认为目前发现的矿化为浅部矿化,向深部可能矿化增强、矿体加厚,向深部寻找与隐伏岩体相关的矿体为本区今后重点找矿方向。

5 结论

综上所述,两路口钨矿床为高温热液裂隙充填型白钨矿床,矿体受东西向构造破碎带控制;地表主要找矿标志为东西向破碎带内发育的褐铁矿化(黄铁矿化)+碎裂岩化+硅化蚀变地质体。主矿体南部发育的东西向构造破碎带以及深部与隐伏岩体相关的矿体为主要找矿方向。

致谢:对在工区工作的同仁表示由衷的敬意,感谢陈觅博士对文章的审阅。

参考文献:

[1]吴利仁,徐贵忠.东秦岭—大别山碰撞造山带的地质演化[M].北京:科学出版社,1998.

[2]张国伟,孟庆任.秦岭造山带的结构构造[J].中国科学(B),1995,25(9):994-1003.

[3]马宏卫.东秦岭大别山段斑岩型钼(钨、铜)矿床地质特征[J].地质与勘探,2008,44(1):50-54.

[4]王运,陈衍景,马宏卫,等.河南省商城县汤家坪钼矿床地质和流体包裹体研究[J].岩石学报,2009,25(2):468-480.

[5]曾小华,汪国虎,许高.湖北省麻城市两路口地区钼矿地质普查(续作)2013年度工作设计[R].武汉:湖北省地质调查院,2013.

[6]汪国虎,曾小华,等.湖北省麻城市两路口钨钼矿普查设计[R].武汉:湖北省地质调查院,2013.

[7]曾小华.湖北省麻城市两路口钨钼矿普查阶段性工作报告[R].武汉:湖北省地质调查院,2014.

[8]湖北省地质矿产局.湖北省区域地质志[M].北京:地质出版社,1990:44-542.

[9]湖北省地质矿产局.湖北省岩石地层[M].北京:中国地质大学出版社,1996.

[10]邓乾忠,王昌平.关于红安群解体的几个问题及工作建议[J].资源环境与工程,2006,20(6):740-745.

[11]裴荣富.中国矿床模式[M].北京:地质出版社,1995:217-219.

[12]中国矿床编委会.中国矿床:中册[M].北京:地质出版社,1994:6-38.

[13]F·索金斯.金属矿床与板块构造[M].曹开春,等译.北京:地质出版社,1987:30-38,78-82.

[14]Yuan Bao Wu,Yong-Fei Zheng.Tectonic evolution of a composite collision orogen:An overview on the Qinling-Tongbai-Hong’an-Dabie-Sulu orogenic belt in central China[J].Gondwana Research,2013,23:1402-1428.

[15]Yong-Tai Yang.An unrecognized major collision of the Okhotomorsk Block with East Asia during the Late Cretaceous,constraints on the plate reorganization of the Northwest Pacific[J].Earth-Science Reviews,2013,126:96-115.

[16]翟裕生,姚书振,蔡克勤.矿床学[M].北京:地质出版社,2011.

[17]赵振华,刘秉光,李朝阳.我国与寻找大型矿床有关的基础研究进展[J].地球科学进展,2001,16(2):184-188.