3个香榧单株的种实性状变异分析

2014-03-29邬玉芬于勇杰

邬玉芬,于勇杰,王 洪,倪 穗*

(1.宁波大学 海洋学院,浙江 宁波 315211;2.宁海县林特科技推广总站,浙江 宁海 315600)

香榧(Torreyagrandiscv.merrillii),别名榧树、玉榧、细榧等,是我国特有的经济树种[1]。它属于红豆杉科(Taxaceae)榧属(Torreya)植物,雌雄异株,为常绿乔木,在我国的浙、皖、苏、闽、黔、滇等地区皆有种植[2]。香榧具有食用、药用、材用、绿化、观赏等多种用途[3],《本草纲目》、《神农本草经》、《中国药典》等著作对其药用价值均有记载。近年来,香榧产业发展迅速,但是香榧在长期的栽培、繁育过程中,受到异花授粉、生态环境、人工培育等诸多因素的影响,其种实个体之间和群体之间的差异性越来越显著[4],这给香榧优良品种选育带来了一定难度。目前,香榧的研究主要集中在基础研究、种植栽培、科普知识等方面[5],而对于种实性状研究较少,植物种实性状是种实品质评价的重要指标之一,包括其形状、大小、种形指数、核形指数、出核率等[7],研究种实性状有助于优良品种的选育和种质资源的开发[6]。

本实验以浙江省宁海县黄坛镇种植的香榧为材料,对3个香榧单株种实种长、种径、种长径比(种形系数)、单种重、鲜出核率、核长、核径、核长径比(核形指数)、单核重9项物理指标进行测定分析,研究了3个香榧优良单株种实性状的变异程度和各指标间的差异及相关性,以期为香榧优良品种选育提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 实验材料

浙江省宁海县黄坛镇3个香榧品种:宁榧1号、宁榧2号、宁榧3号。树龄在20年。

于2012年9月下旬在香榧成熟期随机采摘青果,每株随机采摘100颗,于4 ℃条件下密封保存备用。

1.2 测定指标

香榧种实测定指标:①种长(mm);②种径(mm);③单种重(g);④种长与种径之比;⑤鲜出核率。香榧种核测定指标:①核长(mm);②核径(mm);③单核重(g);④核长与核径之比。长度指标用游标卡尺测量(±0.01 mm);重量指标用电子天平测量(±0.1 g)。

1.3 数据处理

根据数理统计的原理和方法,使用Microsoft Office Excel 2007和SAS V8软件对数据进行进行方差分析、多重比较及相关性分析。

2 结果与分析

2.1 3个香榧单株种实形态变异分析

2.1.1 3个香榧株种实性状变异分析和多重比较

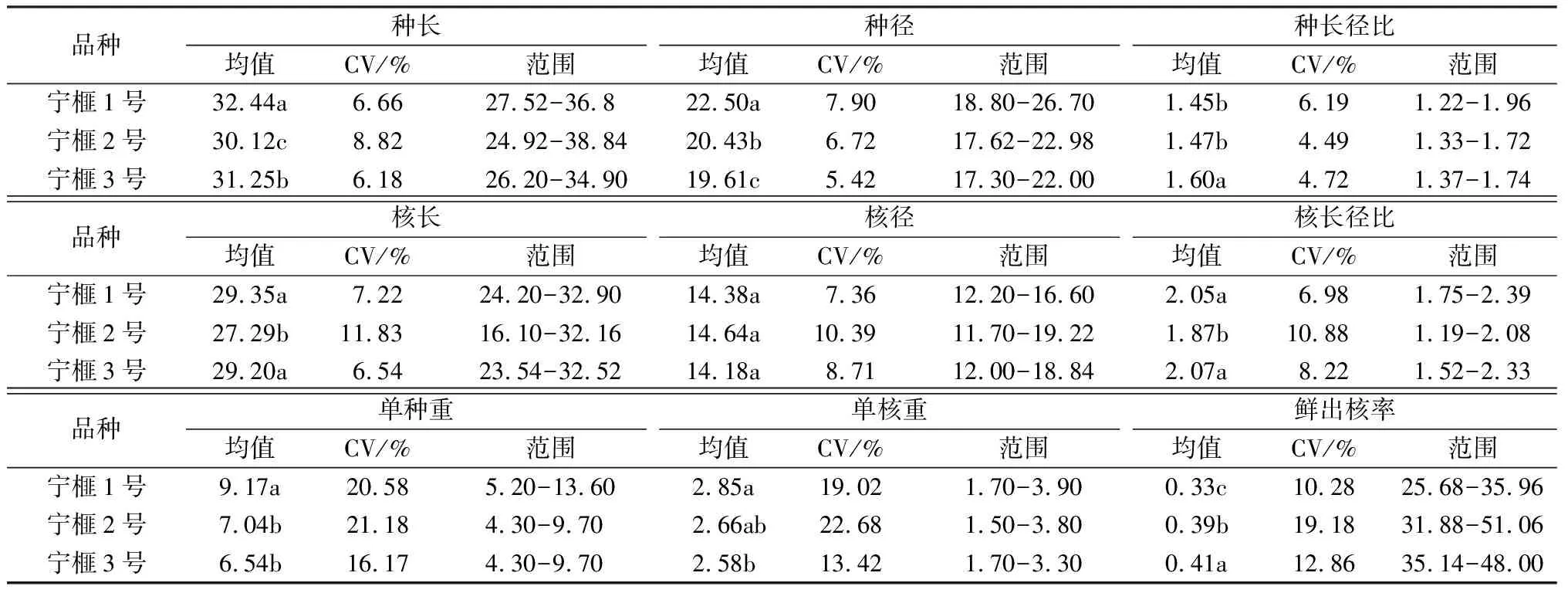

3个香榧单株的种实性状的均值分析和变化范围表明:3个香榧单株种长变化范围均较大,平均值最大的为宁榧1号(32.44 mm),极大值也出现在宁榧2号(38.84 mm);平均种径大小顺序为:宁榧1号>宁榧2号>宁榧3号;宁榧1号和宁榧3号种核长均值相差不大,其中宁榧1号种核最长,平均值达到29.35 mm,宁榧2号最小,仅为27.29 mm;3个香榧单株核径均值较为接近,极大值出现在宁榧2号(19.22 mm);单种重均值最大的是宁榧1号(9.17 g),最小的是宁榧3号(6.53 g),单种重极大值出现在宁优1号(13.6 g);单核重均值最大的为宁榧1号(2.93 g),其次为宁榧3号(2.72 g),宁榧2号最小(2.62 g);鲜出核率极大值出现在宁榧2号,达到51.06%,平均鲜出核率最大的是宁榧3号,达到40.86%,出核率大小顺序为宁榧3号>宁榧2号>宁榧1号;

3个香榧单株种实9个性状指标变异幅度最大的为单核重(变异系数CV为22.68%),单种重(变异系数CV为21.18%)次之,最小的为种长径比(变异系数CV为4.49%)。宁榧2号在种长、核长、核径、核长径比、单种重、单核重、鲜出核率7项指标中变异幅度均为最大;种径、种长径比变异幅度最大的是宁榧1号;宁榧3号各项指标变异系数均较小。

对3个香榧单株种实性状指标在α=0.05水平下进行多重比较,由分析结果可以看出:宁榧1号、宁榧2号、宁榧3号三者在种长、种径、鲜出核率等指标方面均有显著差异,而核径差异不显著;种长径比指标方面,宁榧3号与宁榧1号、2号差异显著,宁榧1号宁和榧2号差异不显著;宁榧1号和宁榧3号在核长、核长径比指标方面与宁榧2号差异显著,而宁榧1号和宁榧3号之间差异不显著;在单种重和单核重方面,宁榧1号与宁榧2号、宁榧3号皆有显著差异,宁榧2号、宁榧3号之间差异性不显著。

2.1.2 3个香榧株种实株间性状变异方差分析

对3个香榧单株株间种实形态指标进行方差分析,发现3个香榧单株在种长、种径、种长径比、核长、核长径比、单种重、鲜出核率指标均存在极显著差异,单核重差异显著,而核径差异不显著。

表1 3个香榧单株种实性状指标的均值、多重比较和变异分析

表2 3个香榧单株种实形态指标的方差分析

2.2 香榧种实性状间的相关性分析

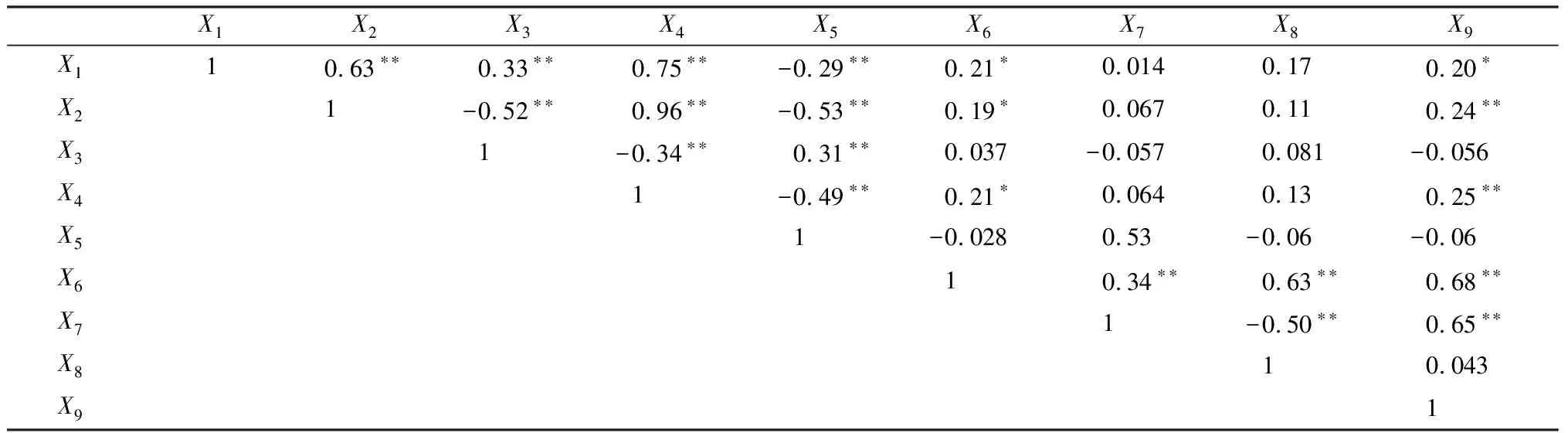

研究种实性状间的相关性关系对于种实性状的选择与改良有重要的意义。香榧种实不同性状间存在复杂的关系,使测得的数据存在重叠现象,因此在对种子性状的综合评价中,不能单独依赖某个或某两个指标对种子的综合性状进行评价,需要对其性状间的相关性进行分析[8]。如果性状间存在正相关,则可以通过一个性状的选择同时改良其它性状;如果性状间存在负相关,就应采取措施把这种负效应减小至最小程度[9]。本实验将测得的9个种实性状指标进行相关性分析,结果如下。

表3 香榧种实9个性状间相关性分析

由分析结果可以看出,单种重与种长、种径、单核重极显著正相关(0.75**,0.96**,0.25**),与核长呈显著正相关(0.21*);单核重与种径、单种重、核长、核径呈显著正相关(0.24**,0.25**,0.68**,0.65**),与种长显著正相关(0.20*);鲜出核率与种长、种径、单种重、呈极显著负相关(-0.29**,-0.53**,-0.49**),与种长径比呈极显著正相关;种长与种径、种长径比呈极显著正相关(0.63**,0.33**),种径与种长径比呈显著负相关(-0.52**);核长与核径、核长径比呈极显著正相关(0.34**,0.63**),核径与核长径比呈极显著负相关(-0.50**)。

3 讨 论

3个香榧单株中宁榧1号单种重和单核重均值都为最大,如果以重量指标作为香榧优良植株选育指标,则宁榧1号为最佳选择;但是宁榧1号鲜出核率明显却小于宁榧2号,可能是由于宁榧1号假种皮较厚的造成。因此,若以高出核率为目标的香榧品种选育,则宁榧3号较易达到选育要求,宁榧2号次之。但是在制订植株品种改良计划时,不应只考虑某一指标的贡献,还应考虑平均指标不高但是表现突出的个别种实作为选择[10]。这是因为单一性状最突出的个体不一定出现在平均表现最好的群体中,如本实验中宁榧2号平均单核重为2.7 g,却出现了单核重最大的个体,因此在优株选育过程中应同时兼顾种实性状的变异。

3个香榧单株种实性状指标方差分析结果表明,3个香榧单株间种实性状指标间差异显著,说明在这3个香榧单株中选育优株是可行的。3个香榧单株种实性状变异中,与重量(单种重、单核重)有关的性状变异幅度较大,而与形状有关的(种长径比、核长径比)变异幅度较小。这与李扬等[4]对野生香榧种实性状研究结果一致。由于种实性状变异系数越大,变异的幅度越大,其选择效果越好[11]。由于宁榧2号在种长、核长、核径、核长径比、单种重、单核重、鲜出核率7项指标中变异幅度均为最大,故可作为较好的育种选择。

3个香榧单株种实性状间相关性分析,种长、种径、核长、核径均与单种重和单核重有显著相关性,这说明,选择种长、种径、核长、核径较大的性状,有利于选育出单种重、单核重较大的品种;但是鲜出核率与种长、种径、单种重、呈极显著负相关,与种长径比呈极显著正相关,所以在香榧优株选育的过程中也应该考虑种长径比的关系,以提高香榧出核率。

参考文献:

[1] 王向阳,修丽丽.香榧的营养和功能成分综述[J].食品研究与开发,2005,26(2):20-22.

[2] 王辉.香榧的组织培养及快繁技术的研究[D].浙江大学硕士论文,2006.

[3] 任钦良.香榧生物学特性的研究[J].经济林研究,1989,7(2):56-60.

[4] 李扬,姚小华,王开良,等.野生香榧种实变异性研究[J].浙江林业科技,2009,29(3):35-38.

[5] 戴文圣,黎章矩,曹福亮,等.我国榧树研究文献分析[J].浙江林业科技,2006,26(4):51-56.

[6] 张世挺,杜国祯,陈家宽,等.种子大小变异的进化生态学研究现状与展望[J].生态学报,2003,23(2):353-363.

[7] 潘烨,王莉,陆彦,等.银杏种核品质的形成及其调控研究进展[J].江苏农业科学,2008,2:1-5.

[8] 熊壮.银杏无性系种子性状变异与核用良种选择[D].南京林业大学博士学位论文,2010.

[9] 桂仁意.银杏主要栽培品种指纹图谱构建及遗传图谱构建研究[D].南京林业大学博士学位论文,2004.

[10] 张云跃,马常耕.我国银杏遗传变异研究之一种核性状的群体间和群体内变异[J].林业科学,2001,37(4):35-39.

[11] 刘子雷,杨水平,姚小华.浙江红花油茶果实形态变异研究[J].林业科学研究,2007,20(2):263-266.