英国邱园和外国人在中国的植物采集活动

2014-03-29芦笛

芦 笛

(肯特大学 生物科学系,英国肯特郡 坎特伯雷 CT2 7NY)

与人类文明的不断进步相比,全球生态环境正在不断恶化,生物物种也在加速灭绝[1-3]。最新数据显示,全世界目前已经描述的生物物种数为:脊索动物64 788种、无脊椎动物1 359 365种、植物310 129种、真菌和其它165 305种;它们分别有27 882种、7 615种、12 151种和18种濒危或已经灭绝,可见形势之严峻[4]。从物种保护的场所来看,大规模的动物物种的保护较为困难,且更依赖于原生地的大型自然保护区,而植物和其它物种则较容易在异地(主要为植物园)受到保护。作为保护植物资源的重要机构,植物园往往不仅采集和保护本地植物,还选择性地引种世界各地的植物,既为科学研究服务,也扮演着向公众普及知识的角色。

植物园的可靠历史可以追溯到公元前15世纪的埃及法老托特梅斯三世(Thotmes III)的皇家花园,中国汉武帝时期的“上林苑”也被认为是植物园的雏形,但是在16世纪以前,世界上的植物园无一用作科学用途。真正意义上的植物园起源于意大利北部,其分别建于1543年和1545年的比萨植物园(Orto botanico di Pisa)和帕多瓦植物园(Orto botanico di Padova)则被认为是近代植物园的鼻祖,二者最初分别是为比萨大学和帕多瓦大学的药用植物研究和教学而建。随着意大利植物学家卢卡·基尼(Luca Ghini,1490-1556)发明植物标本的制作方法,植物园在保存活植物的同时,也为植物标本的收藏提供了场所。在18到19世纪里,由于西方人的海外探险和殖民活动,以及国际贸易的日益频繁,西方植物园内的植物标本数大幅上升,为植物分类学的发展提供了不可估量的推动作用[5-8]。尽管如此,世界上大部分植物园都是在19世纪之后建成的。截止2010年,世界范围内的植物园数量已逾2 500个,园内生长的植物超过80 000种(约占全部已知植物物种的1/4);其中1 000多个植物园都出现于本世纪最初10年内[9]。

存活的植物物种和死亡的植物标本,二者诚为植物园在推动学术研究和教学过程中的双桨。由于西方植物园,尤其是西方大型植物园内保存的植物标本有很大一部分来自东方,因此对于这部分标本的研究,将不仅有助于了解西方国家在东方的植物采集活动,还有助于核实和分析东方国家现有的植物资源。笔者试从英国最大的植物园——邱园的标本资料入手,对园内所藏采自中国的植物标本进行全面的考察,探讨英国人在中国的植物采集历史,以及邱园对中国植物学和植物学家的影响。

1 邱园简介

英国最古老的植物园可以追溯至创建于1621年的牛津大学植物园(University of Oxford Botanic Garden),属于牛津大学莫德林(Magdalen)学院,最初是种植植物以供学校的生物学和医学的教学与研究之用[10]。而目前英国最大的植物园,当属始建于1759年的位于伦敦西南部邱区的皇家植物园(Royal Botanic Gardens, Kew),简称邱园(Kew Gardens),同时也是世界顶级植物园之一。十八世纪的欧洲,科学革命刚刚结束,人们对科学知识产生了极大的兴趣,博物学的发展也随着海上交通的发达而迈上了新的台阶。邱园的前身原本是邱区(Kew)的一座皇家花园,主人是英王乔治二世(King George II)的儿子弗雷德里克王子(Prince Frederick)及其妻子奥古斯塔公主(Princess Augusta)。二人都对花园情有独钟,曾对其进行多次扩建;奥古斯塔还计划在花园里种上全世界所有的植物物种。虽然弗雷德里克于1751年去世,但是花园的扩建计划并未耽误:奥古斯塔于次年把该任务交给其主管园丁完成。这座植物园于1759年完工后,由于主人热心采集(弗雷德里克的儿子英王乔治三世[King George Ⅲ]也对植物采集兴趣甚浓),园中植物在1789年就达到了3 500种;而仅仅到了1813年,园中植物就激增至11 013种[11-12]。

如今的邱园由两个园区组成:一个位于邱区,约121公顷,另一个位于苏塞克斯郡西部的维克赫斯特庄园(Wakehurst Place, Sussex),约188公顷;后者于1965年并入邱园。这两个园区内保存的活植物数量在同类机构中居世界首位,合计约178 000个(19 300个以上的种);其干植物标本和液浸植物标本数则高达约7 000 000份,其中包括约350 000份模式种标本;此外,1 250 000份干燥的真菌标本量也使邱园成为了世界上最大的真菌标本收藏单位[13,14]。因其对植物多样性和经济植物学的持续且有意义的研究,邱园于2003年被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。除了日常的活物种保护和标本收藏之外,邱园最引人注目的科学活动要数其于2000年发起的“千年种子库”(Millennium Seed Bank)计划。早在1974年,邱园的种子保存和研究活动就已经在维克赫斯特庄园开始了,最初的工作除了研究种子的性质和最佳储存条件外,还同时保存来自世界各地的野生植物的种子。该计划旨在采集和保存世界上10%的种子植物的种子,以及英国所有的种子植物的种子,目前在世界范围内已有120个合作伙伴,分布在54个国家(中国于2004年5月正式加入该计划)[15-16]。

2 邱园收藏的采自中国的植物标本

中国是北半球最富植物多样性的国家,也是世界植物物种的保存、形成和进化中心之一[17]。根据巨制《中国植物志》的记录,中国共有高等(维管)植物301科3 408属31 142种,不可谓不丰富;然而这仍不能完全反映中国植物资源的全貌,更多的植物物种仍有待增补[18-19]。前仆后继的中国植物学家的标本采集活动是《中国植物志》的编写基础,最早可追溯到钟观光于1918年在福建和广东的的植物标本采集。相比而言,欧洲人在中国的专业性植物采集活动则早在17世纪就已经开始了[20],而且在20世纪初就已累计记录了15 000多种采自中国的植物,其中半数以上的模式标本都收藏于邱园。中国植物分类学家秦仁昌(1898-1986)于1930年8月在英国伦敦参加第五次世界植物大会后,曾在邱园拍摄了13 000多张(另有18 000多张和16 000张之说)采自中国的模式植物标本照片,之后又在欧洲其它植物园拍摄了约5 000张,可见邱园收藏的中国植物标本数之富[21-23]。除了直接采集,邱园内采自中国的标本,部分也来自于交换所得,其中包括交换自中国的标本(图1)。

图1 邱园收藏的中国植物学家秦仁昌(Ching R.C.)

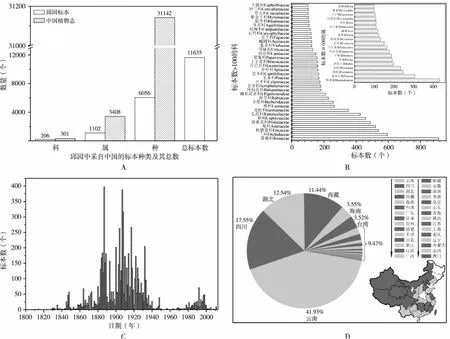

截止2012年12月31日,经检索邱园的“标本目录”(Herbarium Catalogue)数据库,共查得采自中国的植物标本11 635份,包括6 056个种(其中4541个为模式种),分布在206个科和1 102个属内(图2A)[注]采自中国的植物标本的数据全部来自邱园的“标本目录”(Herbarium Catalogue)数据库。笔者用“China”以及23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区、662个市、15副省级市、269地级市和374县级市的名称的拼音和威妥玛系统(Wade-Giles System)译音分别进行检索,然后合并、去重复,所获数据应无遗漏;由于用“China”词检索得出的标本(5197份)中绝大部分实际上可以进一步追踪到具体采集地点,因此这部分标本的信息被逐个细究,以确保更加准确。关于图2的数据统计,有以下几点需要说明:1)数据库中把豆科(Leguminosae)的3个亚科,即云实亚科(Caesalpinioideae)、含羞草亚科(Mimosoideae)和蝶形花亚科(Papilionoideae)当作独立的科,本文统计时不作调整(见图2A&B);2)由于总的采自中国的标本(11635份)中有4140份年代不详,因此本文在分析关于采集时间的数据时未予采用(见图2C);3)由于总的采自中国的标本中有94份采集地不详(仅知来自中国),因此在绘制标本的采集地分布图时未予考虑(见图2D)。,均为高等(维管)植物,分别涵盖了约2/3和1/3的中国已知高等植物的科和属。由于这些标本的物种数量远远超过了中国特有的植物物种量(以种子植物为例,中国特有的种子植物分布在67科239属中)[24],因此邱园中采自中国的标本数在未来应该不会出现大幅增加的情况(非中国特有的物种也可以从中国以外的地区获得)。在这些标本中,标本数大于100的科共有34个,依次为:蔷薇科(Rosaceae,914份)、兰科(Orchidaceae,594份)、杜鹃花科(Ericaceae,538份)、菊科(Asteraceae,521份)、报春花科(Primulaceae,488份)、柏科(Cupressaceae,458份)、毛茛科(Ranunculaceae,425份)、龙胆科(Gentianaceae,351份)、樟科(Lauraceae,263份)、小檗科(Berberidaceae,258份)、茜草科(Rubiaceae,228份)、蝶形花亚科(LPapilionoideae,210份)、凤仙花科(Balsaminaceae,182份)、玄参科(Scrophulariaceae,182份)、卫矛科(Celastraceae,176份)、禾本科(Poaceae,169份)、忍冬科(Caprifoliaceae,167份)、伞形科(Apiaceae,164份)、苦苣苔科(Gesneriaceae,162份)、十字花科(Brassicaceae,160份)、罂粟科(Papaveraceae,157份)、唇形科(Lamiaceae,150份)、荨麻科(Urticaceae,131份)、堇菜科(Violaceae,124份)、槭树科(Aceraceae,124份)、壳斗科(Fagaceae,122份)、石竹科(Caryophyllaceae,121份)、桔梗科(Campanulaceae,116份)、冬青科(Aquifoliaceae,109份)、鼠李科(Rhamnaceae,106份)、紫金牛科(Myrsinaceae,104份)、景天科(Crassulaceae,103份)、铃兰科(Convallariaceae,103份)、大戟科(Euphorbiaceae,101份);而标本数大于等于100的属则共有19个,依次为:杜鹃属(Rhododendron,432份)、报春花属(Primula,306份)、刺柏属(Juniperus,247份)、龙胆属(Gentiana,234份)、悬钩子属(Rubus,198份)、李属(Prunus,192份)、小檗属(Berberis,188份)、凤仙花属(Impatiens,178份)、马先蒿属(Pedicularis,165份)、忍冬属(Lonicera,151份)、铁线莲属(Clematis,132份)、堇菜属(Viola,124份)、槭属(Acer,117份)、风毛菊属(Saussurea,110份)、冬青属(Ilex,109份)、珍珠菜属(Lysimachia,108份)、卫矛属(Euonymus,105份)、紫堇属(Corydalis,100份)、蔷薇属(Rosa,100份)(图2B)。

A:标本和《中国植物志》中的植物科、属、种的数量的对比; B:标本数>100的科和标本数≥100的属;

从这些标本的采集年代来看,除了部分年代不详外,其他标本的采集时间跨度为1803年到2011年。从图2C可以看出,标本的采集量在1840到1949年间总体呈现一个大高峰,而在1975到2000年间呈现一个小高峰;其余年份则规模较小。众所周知,1840年是中英鸦片战争打响的年份,满清政府的封闭大门被英国人的战舰击碎,西方传教士和学者来华采集植物更加畅行无阻,植物采集量激增。而自1937年中日战争爆发以来,中国已经变成一个巨大的战场;加之二战中日本和英、美、法等西方国家的关系遇冷,这就成了导致西方人在华采集活动减少,以致于标本量逐渐减少的主要原因之一。除此之外,由于西方人在1937年以前已经在中国采集到大部分植物,因此后期要想在减少重复采集的同时保持与前期类似的采集速度则变得越来越困难。1949年新中国成立后,中国和西方强国,如英国、美国、法国和德国,分别迟至1972、1979、1964、1972年才正式建交,因此这期间西方人士来华必然十分不便,采集到的植物标本微乎其微。随着中国和西方外交关系的转暖,不仅西方人来华逐渐便利,而且中西合作的大规模科学考察活动也逐渐增加,例如1981年中英两国联合在云南苍山地区的植物考察活动(Sino-British Expedition to Cangshan)和1990年英国植物学家在中国云南中甸、丽江和大理的科考活动(Chungtien-Lijiang-Dali Expedition)。这些采自中国的植物标本中,来自2000年以后的极少。一方面这是由于中国在1996年9月30日发布,并于1997年1月1日起施行《中华人民共和国野生植物保护条例》,对野生植物(尤其是受保护的野生植物)的采集予以限制(采集一级野生植物的,需先取得采集证)。另一方面,和世界上总的植物种类相比,中国特有的植物物种毕竟只占少数,西方此前早已大量采集;而至于非中国所特有的植物物种,则不一定需要在中国获取。

从采集地来看,除了部分地点不详之外,邱园中的采自中国的植物标本来自于以下省份、直辖市和特别行政区:云南、四川、湖北、西藏、海南、台湾、广东、甘肃、贵州、福建、河北、浙江、江西、广西、新疆、安徽、湖南、香港、北京、山东、青海、陕西、江苏、上海、重庆、辽宁、内蒙古、山西、澳门,其中来自云南、四川、湖北、西藏、海南和台湾的分别占总标本数的41.93%、17.55%、12.54%、11.44%、3.55%、3.52%,合计占总数的90%以上。标本中虽然未见来自黑龙江、吉林和天津等地(面积合计约占中国总陆地面积的7%左右),但由于部分标本未标明详细采集地,因此也不能完全排除其可能性。在如此广阔的地域内获取上万件植物标本,至少能使邱园中采自中国的标本反映出中国植物资源的轮廓。

3 邱园收藏的中国植物标本的采集者

在邱园收藏的中国植物标本的采集者中,有名字的人(部分只有姓)一共911位。当然,这只是真正数量的一部分,因为标本中尚有不少标明“中国采集者”(Chinese Collector)、“当地采集者”(Native Collector)、“当地人”(Native)和“等人”(et al.)等词语,他们都是无名的贡献者。采集者来自多个国家,如英国的布拉德福德(Edward Bradford,1802-1888)、爱尔兰的(Norman Loftus Bor,1893-1972)、法国的巴兰莎(Benedict Balansa,1825-1891)、俄国的(Emil Bretschneider,1833-1901)、德国的伯格纳(Josef Bogner,1939-)、瑞士的班辛格(Hans Bänziger,1941-)、捷克的布辛斯基(Roman Businsk,1951-)、日本的秋山茂雄(Shigeo Akiyama,1906-1984)、马来西亚的波依斯(Peter Charles Boyce,1964-)等。从个人采集的数量来看,较多的有以下几位:爱尔兰人亨瑞(Augustine Henry,1857-1930)共2 355份;英国人威尔逊(Ernest Henry Wilson,1876-1930)共1 317份;英国人福利斯特(George Forrest,1873-1932)共1 153份;法国人戴乐维(Pierre Jean Marie Delavay,1834-1895)共774份;法国人卡瓦勒瑞(Pierre Julien Cavalerie,1869-1927)共320份。现对这些采集人的经历简介如下:

爱尔兰人亨瑞(Augustine Henry)以卫生官员助理的身份于1881年抵达上海,次年以关务助理的身份被派到位于湖北宜昌的海关,停留了七年之久(旧称其为外交官,不确)。正是在宜昌,他开始了对中国植物的采集活动,同时也努力学习中国的语言和文化。之后他的足迹遍布湖北、四川、云南、海南、台湾等地,采集了大量的植物和种子。截止1896年,他的标本中就被鉴定出了分布在25个属的500种新种。不过,他最为人“称道”的豪举则是在1900年底返回欧洲之前,于1899年把自己大部分的采集成果,超过15 000份植物标本和500份植物种子寄给了英国的邱园[25-28]。如今邱园的标本库中注明来自亨瑞的标本已大大低于他当初所寄之数,这应该是长期以来邱园对标本的取舍和替换所致。邱园中现藏亨瑞采自中国的标本分属于144个科。

英国人威尔逊(Ernest Henry Wilson)和亨瑞并不陌生。早在威尔逊于1899年在美国旧金山登船来华之前,美国植物学家萨基安特(Charles Sprague Sargent,1841-1927)就建议他一到中国即直接去云南思茅拜访亨瑞。威尔逊来华之前,曾于1897年进入邱园工作。邱园的丰富植物资源和讲座不仅大大丰富了威尔逊的学识,也促使他决心致力于植物学的研究和教学。不久,邱园受“维奇父子”(Veitch and Sons)苗圃公司之托,选中威尔逊,派其前往中国采集活植物和种子。1899年4月,威尔逊从英格兰出发,途径美国波士顿(经过波士顿的目的是去参观哈佛大学的阿诺德植物园(Arnold Arboretum)和旧金山,然后乘渡轮于同年6月抵达中国香港。威尔逊在中国大陆的植物标本和种子采集活动集中在1899到1910年,到过湖北、云南、四川等地;1918年还曾前往台湾采集,其植物标本主要保藏在英国的邱园和美国的阿诺德植物园。和威尔逊不同的是,亨瑞并不长期待在中国,通常采完一个地区的植物标本之后即离开中国,因此11年间他曾来华数次。仅在1905年3月的那次返英,他就带回了510种树2 400种植物标本。可惜的是,他于1908年冬寄往英国的18 237株百合球茎因未用泥土包裹,以致于95%的百合球茎抵英后都已腐烂。离开中国后,1913年,他的描述在华采集植物标本的经历的两卷本书《中国西部的博物学家》(A Naturalist in Western China)出版,书中对中国的物种资源之富充满赞叹。此书于1929年再版时,更名为《中国,植物园之母》(China,Mother of Gardens)[29-32]。邱园中现藏威尔逊采自中国的标本分属于102个科。

英国人福利斯特(George Forrest)于1903年进入苏格兰的爱丁堡皇家植物园(Royal Botanic Garden,Edinburgh)的标本馆工作。提供他这份工作的植物学家巴尔弗(Isaac Bayley Balfour,1853-1922)对他十分欣赏,不久即推荐他去见一位准备前往中国探险的布雷(Arthur K.Bulley)先生。早在进入植物园工作之前,福利斯特就曾于1891到1902年间待在澳洲淘金,因此这项计划对他来说十分对味。他于1904年5月从爱丁堡皇家植物园出发,同年八月抵达云南大理。在其于1932年因心肌梗死卒于云南腾冲之前,他一共在中国云南以及云南和西藏交界处进行了7次采集活动,收获了约31 000件植物标本(含6 000多种植物),以及大量的活园艺植物和种子,绝大多数收藏于爱丁堡皇家植物园。该园拥有世界上最多的杜鹃花种,其中大部分也来自于福利斯特的采集[33-34]。邱园中来自福利斯特的植物标本和爱丁堡皇家植物园的相应收藏量相比不过是九牛一毛。邱园中现藏福利斯特采自中国的标本分属于100个科。

法国人戴乐维(Pierre Jean Marie Delavay)是传教士,1867年被巴黎的“外域传教协会”(Société des Missions étrangères)派往中国广东惠州传教。在1881年返回法国之前,他不仅踏遍了广东,还曾远行至云南。回法国后,他偶然遇见了法国天主教教父大卫(Père Armand David,1826-1900),后者曾受巴黎国立自然历史博物馆的委任,在1862到1874年间三次前往中国采集动植物标本,其最为人所知的是对四川大熊猫的新种描述。大卫劝戴乐维为国立自然历史博物馆采集标本。于是次年,戴乐维返回中国云南,以宾川大坪子为基地,开始了漫长的采集活动,直到1895年因病去世。期间他采集了超过200 000份植物标本(约4 000种;其中鉴定出1 500多个新种),并寄回法国,大部分收藏在巴黎的国立自然历史博物馆(Muséum National d'Histoire Naturelle,Paris)[35-37]。邱园中现藏戴乐维采自中国的标本分属于80科。

法国人卡瓦勒瑞(Pierre Julien Cavalerie)是一位法国神父,1894年抵达中国贵州,1919年转赴云南,直至1927年底被其仆人杀死于昆明。他的植物标本采集于贵州和云南[38-39]。邱园中现藏卡瓦勒瑞采自中国的标本分属于78科。

不同国家的植物采集者往往将标本全部或绝大部分寄至本国,因此目前邱园中来自各个国家采集者的标本,应该是与各植物园或自然历史博物馆交换所致,这从交换的标本基本都是副模标本(科学研究价值较正模标本低)这个情况就可看出,比如邱园中的法国人戴乐维和卡瓦勒瑞的标本。在邱园中采自中国的标本中,也有中国人采集的部分,如左景烈(Tso,Ching-Lieh)采于1926到1933年间的标本;曾怀德(Tsang Wai Tak)采于1927到1940年的标本;方文培(Fang Wen Pei)采于1928到1930年的标本;蒋英(Tsiang Ying)采于1930到1933年的标本;蔡希陶(Tsai Hsi Tao)采于1932到1940的标本;侯宽昭(How Foon-Chew)采于1933年的标本;胡秀英(Shiu Ying Hu)采于1968到1972的标本;吉占和(Tsi Zhan Huo)采于1991到1996年的标本等。中国学者所采集的标本保存在西方植物园,除了标本交换,还有一个很重要的原因在于,当时的中国学者受限于学术资源和前期积累,不得不把自己无法鉴定的标本带到国外鉴定[40]。新中国和西方国家陆续建交后,西方国家来华开展科学考察活动也不断增多。仅就邱园标本信息来看,来华科考的有如下几批:1981年中英两国联合在云南苍山地区的植物科考活动(Sino-British Expedition to Cangshan),1985年邱园和中科院在贵州的考察活动(R.B.G.Kew/Academia Sinica Expedition to Guizhou),1990年英国植物学家在中国云南中甸、丽江和大理的科考活动(Chungtien-Lijiang-Dali Expedition),1994年英国高山花园协会前往中国的科考活动(Alpine Garden Society Expedition to China),以及一次前往四川的科考(Expedition to Sichuan; 具体信息不详,可能是1988年密苏里植物园[Missouri Botanical Garden]和西南密苏里州立大学[Southwest Missouri State University]前往四川的考察活动)。

4 邱园对中国植物学的影响

在中国植物分类学家致力于本国植物资源的调查和研究时,西方学者已经从中国植物标本中鉴定出15 000多种植物,模式标本也收藏在西方,其中半数以上都保存在邱园,因此邱园毫无疑问是当时西方世界研究中国植物的最大机构。早在中国首位驻外使节郭嵩焘(1818-1891)在1876年出使英国后,曾和刘锡鸿副使、张德彝翻译一起参观邱园,三人均留下了深刻的印象[41]。前已提及,1930年8月,中国植物分类学家秦仁昌在伦敦参加第五次世界植物大会(Fifth International Botanical Congress)后,曾在邱园拍摄了13 000多张(另有18 000多张和16 000张之说)采自中国的模式植物标本照片(一份标本应拍有数张照片),之后又在欧洲其它植物园拍摄了约5 000张。这为日后中国植物分类学家研究中国植物节省了大量精力和时间,也为编写《中国植物志》提供了极为重要的参考资料。除了为标本拍照之外,秦仁昌还在邱园对自己所专长的蕨类植物进行了系统研究[42],这对他自己后来提出的“秦仁昌系统”不能说没有影响。秦仁昌回国后,有感于欧洲植物园之繁荣,而中国虽然资源丰富却连一个植物园都没有,遂向当时筹建庐山植物园的胡先驌自荐,愿承担建园的责任。秦仁昌由感慨而激发的热情,又不能说没有邱园的影响。而胡先驌在创设庐山植物园时,就曾拿邱园作对照,希望能达到后者的规模;最终庐山森林植物园(庐山植物园的前身)1934年8月14日正式成立[41],成了中国植物学家研究植物的重镇之一。和美国的阿诺德植物园(Arnold Arboretum)对中国早期植物学家的培养和科学训练相比[43],邱园的表现要弱一些,但是其学术水准绝不在阿诺德植物园之下,例如邱园自1895年以来,不定期出版《邱园索引》(Index Kewensis; 后更名为Kew Index),收录种子植物的科、属、种名,及其鉴定者、文献出处、产地、学名废弃和变更情况,是植物分类学领域最重要的工具书之一[44]。除了秦仁昌之外,中国早期植物学家如陈焕镛(1890-1971)和张肇骞(1900-1972)都曾在邱园做过研究[45-46],而中国第一位用科学方法调查采集高等植物的钟观光教授之子钟补求教授,曾于1947年被任命为陕西武功植物研究所所长,被派赴邱园进修,获博士学位[47-48]。

5 小 结

从英国邱园保藏的采自中国的植物标本中,可以管窥外国人(主要是欧美人)来华采集植物的历史。截止2012年12月31日,这些标本总计11 635份,分布在206科1 102属,共6 056种,采自除黑龙江、吉林和天津以外的所有中国省份、直辖市和特别行政区,且90%以上的标本来自云南、四川、湖北、西藏、海南和台湾。标本的采集量在1840-1949年间和1975-2000年间分别呈现一个大高峰和一个小高峰,这与当时的中国历史和社会背景是紧密相连的。在来自多个国家的采集者中,爱尔兰人亨瑞(Augustine Henry)、英国人威尔逊(Ernest Henry Wilson)、英国人福利斯特(George Forrest)、法国人戴乐维(Pierre Jean Marie Delavay)和法国人卡瓦勒瑞(Pierre Julien Cavalerie)是对这些标本的最大贡献者。虽然邱园中采自中国的植物标本绝大多数来自于西方人对中国植物资源的抢掠,但是由于西方在科学革命以后形成了浓厚的科学学术氛围,因此这些植物被运到西方后得到了系统的分类学上的鉴定。中国早期的植物学家在邱园和其他同类机构学习和研究时,往往能对自己国家的植物资源获得较为系统的了解;尤其是秦仁昌于1931年把邱园的10 000张中国植物标本照片寄回国后[49],对于早期中国植物学研究以及《中国植物志》的编纂起到了极其重要的推动作用。

参考文献:

[1] Ehrlich P R.Environmental Deterioration, Biodiversity and the Preservation of Civilisation[J].Environmentalist,1992,12(1):9-14.

[2] Vitousek P M, Mooney H A, Jane Lubchenco et al.Human Domination of Earth's Ecosystems[J].Science,1997,25:494-499.

[3] Novacek M J and Cleland E E.The Current Biodiversity Extinction Event: Scenarios for Mitigation and Recovery[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2001,98(10):5466-5470.

[4] Stuart S N, Wilson E O, McNeely J A.The Barometer of Life[J].Science,2010,328:177.

[5] Hill A W.The History and Functions of Botanic Gardens[J].Annals of the Missouri Botanical Garden,1915,2(1-2):185-240.

[6] Stearn W T.Sources of Information about Botanic Gardens and Herbaria[J].Biological Journal of the Linnean Society,1971,3(3):225-233.

[7] Minelli A.The Botanical garden of Padua, 1545-1995[M].Venice : Marsilio,1995:1-311.

[8] Meyer F G, Trueblood E E and Heller J L.The Great Herbal of Leonhart Fuchs: De historia stirpium commentarii insignes, 1542(vol.1)[M].Stanford: Stanford University Press,1999:184-185.

[9] Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture.The Second Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture[M].Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations,2010:85.

[10] Taylor P.Gardens of Britain and Ireland[M].New York: Dorling Kindersley Publishers,2003:101.

[11] Brockway L H.Science and Colonial Expansion: the Role of the British Royal Botanic Gardens[J].American Ethnologist,1979,6:449-465.

[12] Prance G T.A Brief History of Conservation at the Royal Botanic Gardens, Kew[J].Kew Bulletin,2010,65:501-508.

[13] Desmond R.The History of the Royal Botanic Gardens Kew[M].Richmond: Kew Publishing,2007:1-480.

[14] Ali N S and Trivedi C.Botanic Gardens and Climate Change: A Review of Scientific Activities at the Royal Botanic Gardens, Kew[J].Biodiversity and Conservation,2011,20:295-307.

[15] van Slageren M W.The Millennium Seed Bank: Building Partnerships in Arid Regions for the Conservation of Wild Species[J].Journal of Arid Environments,2003,54:195-201.

[16] Fry C, Seddon S and Vines G.The Last Great Plant Hunt: The Story of Kew's Millennium Seed Bank[M].Richmond: Kew Publishing,2011:1-192.

[17] 应俊生.中国种子植物物种多样性及其分布格局[J].生物多样性,2001,9(4):393-398.

[18] 张奠湘.《中国植物志》增补:白玉簪科[J].植物分类学报,2000,38(6):578-581.

[19] 夏振岱.旷世巨著——《中国植物志》编纂完成[J].中国基础科学,2006,(2):28-31.

[20] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志(第一卷)[M].北京:科学出版社,2004:658-693.

[21] 胡宗刚,张宪春.秦仁昌与植物标本馆[J].生命世界,2011,263(9):44-49.

[22] 胡宗刚.庐山植物园最初三十年[M].上海:上海交通大学出版社,2009:25-30.

[23] 裘佩熹,邹安寿.秦仁昌——中国植物学的一位拓荒者[J].植物杂志,1983,(2):41-43.

[24] 吴征镒,孙航,周浙昆等.中国种子植物区系地理[M].北京:科学出版社,2011:1-485.

[25] Pim S.The Wood and the Trees: A Biography of Augustine Henry[M].London: Macdonald & Co,1984:1-256.

[26] Nelson E C.Augustine Henry and the Exploration of the Chinese Flora[J].Arnoldia,43(1):21-38.

[27] O'Brien S.In the Footsteps of Augustine Henry and His Chinese Plant Collectors[M].Woodbridge: Garden Art Press,2011:1-306.

[28] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志(第一卷)[M].北京:科学出版社,2004:680.

[29] Rehder A.Ernest Henry Wilson(1876-1930)[J].Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences,1936,70(10):602-604.

[30] Wilson E H.A Naturalist in Western China, with Vasculum, Camera, and Gun(2 vol.)[M].New York: Doubleday,Page & Co,1913.

[31] Wilson E H.China, Mother of Gardens[M].Boston: Stratford Co.,1929:1-408.

[32] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志(第一卷)[M].北京:科学出版社,2004:685.

[33] Cowan J M.The Journeys and Plant Introductions of George Forrest[M].London: Royal Horticultural Society of Oxford University Press,1952:1-252.

[34] McLean B.George Forrest, Plant Hunter[M].Woodbridge: Antique Collectors’ Club Ltd,2004:1-239.

[35] McClintock E and Turner R G.The Trees of Golden Gate Park and San Francisco[M].Berkeley: Heyday Books,2001:225.

[36] Wharton P, Hine B and Justice D.The Jade Garden: New & Notable Plants from Asia[M].Portland: Timber Press,2005:207.

[37] Whitsey F and Lord T.The Garden at Hidcote[M].London: Frances Lincoln,2011:52.

[38] Cox E H M.Plant-hunting in China[M].Oxford: Oxford University Press,1986:204-205.

[39] Miller F P, Vandome A F and McBrewster J(ed.).Pierre Julien Cavalerie[M].Beau Bassin: Alphascript Publishing,2011:1-112.

[40] 何贻赞.我国植物分类学的奠基者陈焕镛教授——纪念陈焕镛教授诞辰一百周年[J].中国科技史料,1990,11(3):58-65.

[41] 胡宗刚.胡先驌与庐山森林植物园创建始末[J].中国科技史料,1997,18(4):73-87.

[42] 王中仁.秦仁昌和“秦仁昌系统”[J].植物杂志,1998(4):8-10.

[43] 罗桂环,李昂.哈佛大学阿诺德树木园对我国植物学早期发展的影响[J].北京林业大学学报(社会科学版),2011,10(3):1-8.

[44] 张润莲.《邱园索引》及其检索方法[J].广东图书馆学刊,1988,(1):83-86.

[45] 何贻赞.我国植物分类学的奠基者陈焕镛教授——纪念陈焕镛教授诞辰一百周年[J].中国科技史料,1990,11(3):58-65.

[46] 婺兵.中国植物学家张肇骞[J].今日浙江,2003(19):44.

[47] 张如安.一草一木总关情——中国近代植物学开拓者钟观光[M]∥王永杰,等.文化群星——近现代宁波籍文化精英.北京:中国文史出版社,1998:23-39.

[48] 杨汉碧,金存礼,洪德元.世界马先蒿权威——钟补求教授[M].植物杂志,1984,(5):41-42.

[49] 吴家睿.静生生物调查所纪事[J].中国科技史料,1989,10(1):26-36.