现代蛙泳机理

2014-03-27拉尔夫理查兹博士杜淑娴

文|拉尔夫·理查兹博士 译 | 杜淑娴

在四种竞技泳姿中,蛙泳的动作效率最低,这是因为蛙泳的身体姿势以及蛙泳的水下伸臂动作制造了极大的水阻。

国际泳联规定手臂在复原阶段,手臂(以肘部的位置为准)必须始终位于水下。尽管一些选手在做手臂复原动作时,两手略微高出水面,但手臂的前伸动作主要是在水下完成的,因此阻力较大。较宽的蹬腿动作对身体姿势以及流线型也有很大影响。平蛙技术的特点是身体的纵轴呈现一个固定仰角,与此相比,“波蛙”技术的发展对改进身体的流线型有所帮助。

与其他泳姿相比,蛙泳对臂腿推进力的最佳平衡有着更高的要求。掌握臂腿动作的准确配合时机,保持上半身与下半身的流线型状态,都是提高蛙泳实效的要点。虽然一些选手仍旧依靠超强的腿部动作取得推进力的峰值,但是优秀的蛙泳选手应该认真权衡臂腿各自产生的推进力以及受到的阻力,找到臂腿发力的最佳配合比例。

1流线型

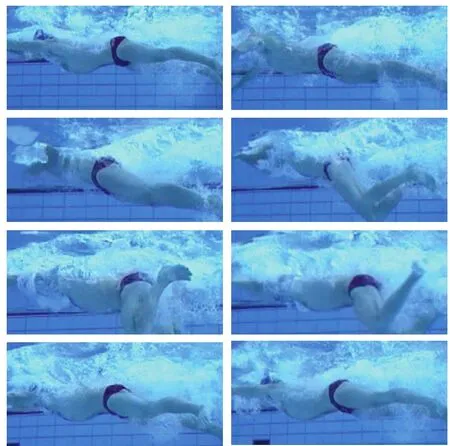

蛙泳有三个关键相位要求选手必须保持整个身体或身体的一部分处于流线型状态。第一个相位就是一个动作周期的初始相位,这时整个身体必须保持紧绷的流线型。头或脸要沉入水中,手臂伸直,两手相触,眼睛直视前下方。臀部位于水面或刚刚位于水面之下,两腿伸展,脚尖绷直。第二个相位就是手臂完成内扫动作的瞬间。内扫动作可以产生很大的推进力,使躯干前移,肩膀出水。此时臀部稍微位于水面之下,两腿保持伸展姿势。为了维持身体的流线型,腰腹区域必须吃住劲,维持稳定状态。收腿动作从脚后跟向着臀部的微微前移开始,收腿动作要在水下进行。如果收腿动作开始的过早,大腿受到的阻力就会骤增。此刻良好的身体形状可以使向后的水流畅通无阻,不会因受阻而突然变向。两腿保持流线型可以减少腿部及躯干可能造成的阻力,从而使划臂动作产生的向前推进力发挥到极致。第三个相位就是两腿的后驱阶段,这是两腿产生推进力的阶段,此时上半身要保持流线型,低头,把头夹在正在前伸的两臂之间,同时躯干向前拉伸。因为躯干随着手臂向前伸展,臀部也将随之上升。引起臀部上升的另一个原因就是两腿的伸展与两脚的内旋动作。采用“波蛙”技术的选手在划臂动作结束后,上身提出水面,然后身体再前冲。而且在手臂前推过程中,手和前臂往往位于水面之上。

2手臂动作 - 推进力阶段

手臂产生的推进力既来自手和前臂的向外向下的扫动,也来自向内向上的扫动。在全身保持流线型的状态下,手开始外划,同时掌心略微外倾。手的外划动作产生的升力大于阻力推进力,因此最初的推进力主要来自升力。一些蛙泳运动员在开始划臂前,在较深的水下做“抓水”动作,因此手的外划动作是向上的。在外划动作达到最宽位置时,肘部仍然保持在高位并开始弯曲,使手和前臂处于能够产生阻力推进力的最佳位置。此时孤立看蛙泳的手臂姿态,好像与蝶泳的手臂姿态相差无几。在外扫阶段,手和肘仍然略微保持在肩的前面。这样可以调动背肌发挥控制功能,保证肩胛骨处于稳定状态,从而为手臂的内扫做好准备。假设此时肘部滑到肩的后面,那么躯干对力的传导作用将大打折扣。手从外划到内划需要一个急剧的变向过程,导致瞬间手的推进力丧失一部分。不过,手的变向过程一旦结束,手产生的阻力推进力将继续增大。阻力推进力在蛙泳推进力中所占的比重或许比先前人们预想的要大。

用力向内收拢两肩,引导两手做向内向上的运动,这个动作也把头和肩膀提出水面。两手相碰时,两肘尖位于两肩的外缘,肘尖指向池底。从正面看,手的运动轨迹呈环状。从产生推进力的内扫阶段到手臂前伸阶段的平滑过渡有助于保存手的初速度和动量。然而,一些选手在内扫阶段就过早开始向前伸手,试图使内扫阶段更圆滑地过渡到前伸阶段。这样做的好处是缩短了动作周期,但同时也减少了内扫动作末期可能产生的推进力。在产生推进力的扫动阶段,手要保持一定的对水角度,手掌要时时感觉到压力。蛙泳选手在内扫阶段会很自然地产生一股强大的向上分力,把头肩带出水面。只要臀部保持在高位,躯干出水不会破坏流线型。根据臀部是否位于高位,我们可以判断划臂产生的推进力是否与身体的流线型完美地配合起来,从而使动作效率达到最大值。

3呼吸

头在每个运动周期都能在恰当位置完成吸气动作是配合时机的重要环节。在内扫阶段,肩膀很自然地出水,此时利用身体的向上趋势完成吸气,对保持臀部的稳定性非常有好处。如果在划臂阶段过早抬头吸气,手臂通常会下压来帮助头部上抬,这样做的结果就是减少了阻力推进力应有的向前分力。如果在划臂阶段过晚抬头吸气,就失去了内扫动作提供的反向平衡力,导致臀部下沉。与自由泳和蝶泳一样,脸在水下时,鼻子和嘴要不停地向外吐气,在嘴刚要破水之前,加大吐气力度。因为蛙泳选手的肩膀始终与水面平行,身体没有滚动,因此身体前面会形成波浪。吸气时,下巴一定要高过这个波浪。一些选手吸气时微微收下巴,使下巴朝前胸倾斜,另一些选手吸气时头保持相对中正的位置。

4手臂动作- 手臂前伸阶段

手臂前伸过程中,要低头,使头与身体成一条直线,形成流线型。这时选手通常会有一种用手臂、头和躯干的力量俯冲入水或前冲入水的感觉。手臂前推或前冲时,两手不能分开。采用高体位技术(即让大部分躯干露出水面)完成手臂前伸动作可以提高总的划频。在手臂前伸过程中,有些选手把手掌向内旋转,有些选手把手掌向下旋转。这两类选手在前伸时,手也许都在水面上,但为了符合技术规则的要求,肘必须保持在水下。采用“水上”伸臂技术的选手在加快伸臂速度的同时,必须掌握好蹬腿时机,确保伴随躯干的向前伸展,蹬腿产生的推进力真正奏效。此时选手也许会有一种跃过头前浪的感觉。这是因为臀部和两腿随身体完成了“海豚”式的波浪运动。

5腿部动作

腿部动作通常被叫做鞭状打腿,这种叫法恰当正确,因为腿部动作既包含髋关节与膝关节的伸展,同时也包含脚踝的内旋。在一个动作周期的开始时段,身体处于流线型状态,当手臂划到最宽点处,即当手臂要从外扫向内扫转换时,开始收腿动作,这时只是微微弯曲膝盖。在手臂开始内扫时,身体姿势只是稍有改变。躯干出水时,臀部位置稳定不变。膝关节的弯曲提升了脚后跟的高度,使脚后跟往臀部靠近,同时脚踝向脚背方向弯曲并向外旋转,使脚面与小腿呈直角。膝部尽量不要向前移动,保持在身后的时间越长越好。然后加速曲髋动作,髋关节弯曲到位后立即伸展,开始腿部的推进力阶段。在收腿结束的瞬间,身体偏离了流线型,不过这样的身体姿势又是必不可少的,这个姿势能够调动相关的肌肉群完成髋关节的伸展动作。一些蛙泳选手的蹬腿效率极高,可以产生最大的推进力,另外一些蛙泳选手的蹬腿效率不高,引起这种差别的主要原因就是选手在非流线型位置的滞留时间不一样。自然高效的蹬腿选手借用了髋关节的高速 “反弹”作用,而低效的蹬腿选手在收腿与蹬腿之间插进了一个“暂停”环节。

随着手臂的前伸与开始的低头动作,选手开始伸展髋关节与膝关节。这一系列动作使头、手臂和躯干处于最佳位置,确保蹬腿产生的动力能够有效驱动躯干前进。躯干的波动是下述动作的组合结果:(1) 低头使上半身成流线型;(2) 在身体向前俯冲时,后背从微微的凹陷变成微微的拱起,即两肩向前收拢;(3)两腿在伸展的同时,脚踝做内旋动作。腿的伸展是个加速运动,配合脚踝的内旋,这两个动作结束后将使两脚微微升高。

6与发臂力腿平配衡合时机

蛙泳的配合时机对能否取得最佳的推进效果至关重要,因为身体各部位发力的不必要重叠,反而会减少总的推进效果。如果腿部的发力阶段与手臂的发力阶段重叠过多的话,就会削弱腿部的潜在推进力。当配合时机出现明显差错时,教练一眼就能看出来,因为此时的蛙泳看上去一顿一顿的,感觉不平稳。竞技蛙泳技术一直在不断发展变化,总的变化趋势就是使身体各部位的配合时机越来越精准。最理想的划频要依据比赛距离(即50米到200米)决定,以最能发挥个人的技术优势为准。

当前的竞技技术几乎都取消了动作周期首尾之间的暂停期或滑行期。短距离蛙泳选手采用高划频技术,这一点与短距离自由泳选手类似,其每分钟的划频在50-55之间。也许因为蛙泳选手要克服的阻力比自由泳选手要大,专攻200米蛙泳的选手选择的划频比较低,通常每分钟的划频保持在35-45之间,而专攻200米自由泳的顶尖选手每分钟的划频在45-53之间。男女蛙泳选手由于体力上的差异,顶尖男选手的划频比顶尖女选手的划频要稍慢一些。

采用高频“波蛙”技术的选手看上去好象两腿在做“海豚打腿”动作,然而事实并非如此。海豚打腿包含膝盖弯曲和两脚下打两个动作,但国际泳联禁止在蛙泳中使用这些动作。实际情况是蹬夹水末期的两脚内旋起到了提升脚后跟的作用,同时躯干的前冲动作以及头肩的下冲动作造成了躯干做波浪运动的效果。收腿后两脚在高位,即脚后跟位于水面或刚好在水面之下,紧接着的蹬夹腿动作产生了很大的推进力,制造了脚做上下运动的假象。生物机械学的分析表明身体的重心(位于臀部附近)在垂直平面上的移动非常小。波蛙运动员两脚在垂直平面上的上下移动幅度并不大,其上下幅度没有超过身体较平的其它泳姿。然而身体各部位的姿势变化造成了身体做“波浪运动”的外相。