赴西藏旅游风险感知研究

——基于风险放大效应理论模型

2014-03-26李艳,严艳,贠欣

李 艳 , 严 艳 , 贠 欣

(陕西师范大学 旅游与环境学院,西安 710119)

0 引言

西藏是我国旅游高潜力区,旅游景观和宗教文化与内地形成很大反差,旅游资源丰富而独特。2004年以来,随着进藏铁路的开通以及林芝、昌都等几个旅游机场的新建,西藏旅游进入快速增长期。同时,西藏也是我国旅游高风险区,空气稀薄、高原反应、紫外线辐射、早晚温差大、地形高亢、道路崎岖等构成自然风险,交通不便、语言障碍、基础设施安全性等构成社会风险,众多自然风险、社会风险的存在,既影响到游客赴西藏旅游,也影响到西藏旅游业的发展。

R.A. Bauer提出风险感知概念[1],认为其包含两层含义:一是对危险的感觉与认知,二是危险发生不确定性和出现几率。J.Jacoby等将消费者感知到的风险划分为心理风险、身体风险、社会风险、绩效风险和财务风险[2]。具体到旅游业,C.I.Cater提出旅游者主观风险认知更能决定旅游者的旅游意愿[3];P.E.Boksberger等从绩效风险、心理风险、延迟风险、财务风险、社会风险、身体风险等角度对旅游风险认知进行了研究[4]。国内学者对旅游风险感知研究与旅游安全研究基本同步[5-7]。

已有学者对西藏旅游发展战略、产品深度开发、交通设施、旅游模式、旅游地形象、旅游线路、气候适宜性等问题进行了研究[8-15]。在旅游风险与安全方面,田祥利分析了拉萨“3·14”事件对西藏旅游业的影响[16],章杰宽从财务、绩效、身体、社会、心理、时间、设备等维度分析内地游客对西藏旅游的风险感知[17],席建超开展了青藏铁路沿线旅游风险感知与旅游安全评价[18]。

在P.Slovi[19]研究成果的基础上,孟博等建立的风险感知放大效应理论模型[20]认为,一个灾难信号是否能够转化为更大的危机,一方面取决于灾难事件的本身特征,另一方面取决于社会的多种放大机制,例如:政府的态度、反应、沟通、信任、媒体、导向以及社会其他群体和机构的反应等。风险感知的放大过程导致的影响有些时候超过灾害本身的直接影响,人们对突发性事件了解很少,对事件发生的机制、发生地点等都无法做出判断。因此,会造成重大的心理、社会经济及政治上的影响。

纵观前述分析,现阶段研究还存在不足:一是以往对西藏旅游风险感知的研究没能考虑到西藏地理环境与社会环境的独特性,简单依据前人的方法将风险划分为绩效风险、身体风险等,缺乏针对性;二是不能很好地解释旅游意愿与实际到访率之间存在巨大偏差的原因,解释游前高心理隐忧与游后平安感之间的偏差;三是没有将旅游风险感知与实际旅游行为和效果结合起来,没有深入分析西藏不同地市旅游风险感知与游客到访之间的关系;四是较少将旅游风险感知与旅游安全体系构建结合起来。本研究针对这些问题进行分析,并从游客安全防护、政府安全管理、企业安全运营3个方面提出强化旅游安全、降低旅游风险的建议。

1 研究方法与数据采集

1.1 研究方法

西藏是我国旅游高风险区,独特的地理环境与社会环境使自然风险和社会风险成为赴西藏游客面对的主要风险。本研究从自然风险和社会风险2个维度来分析赴西藏游客旅游风险感知。利用心理测量范式分析游客风险感知平均值,双因素模型[21-22]分析游客风险感知个体差异,再结合赴西藏旅游风险感知放大效应理论模型解释旅游意愿与实际到访率之间存在偏差的原因。

1.2 旅游风险感知调查

采用问卷调查收集数据,问卷共分为三部分:(1)赴西藏旅游主观风险因素感知调查。主要是游客对自身健康状况、语言沟通能力、旅游经验和突发事件应急处理能力方面进行主观评价。(2)赴西藏旅游客观风险因素感知评价量表。参考诸多研究中的指标设置,针对西藏独特的旅游环境,共选取10项西藏典型的旅游风险条目,采用李克特5级量表法,从风险发生的可能性(1表示完全不可能,2表示不太可能,3表示一般,4表示比较可能,5表示完全可能)、风险发生后的危害性(1表示没有危害,2表示危害比较轻,3表示一般,4表示危害比较大,5表示危害非常大)2个方面对风险条目打分,根据游客对各风险条目的可能性评价和危害性评价的乘积,确定游客对该风险条目的综合评价;此外,风险感知评价量表分为游前和游后两部分,以便进行游前游后风险感知对比研究。(3)游客基本背景资料。包括性别、年龄、学历、职业、收入、婚姻状况。

调查于2013年3—5月在西安、成都和广州进行。其中, 西安是一个亟待开发的客源市场,具有较大潜力,而广州和成都是西藏自治区主要的国内客源市场[17]。共发放问卷600份,西安、成都和广州各投放问卷200份,回收有效问卷522份,有效回收率为87%。调查资料显示:赴西藏游客以男性居多,约占68%;游客呈年轻化的特点,18~40岁游客约占71%;有较高的文化背景,大专以上学历占56%。

根据信度分析,风险发生可能性量表Cronbach系数α为0.816,风险发生后危害性量表α为0.858,用双因素模型得出的风险感知量表α为0.871,均大于0.800,说明赴西藏旅游风险感知量表具有较高的可信度。

2 数据分析

2.1 赴西藏旅游风险感知总体分析

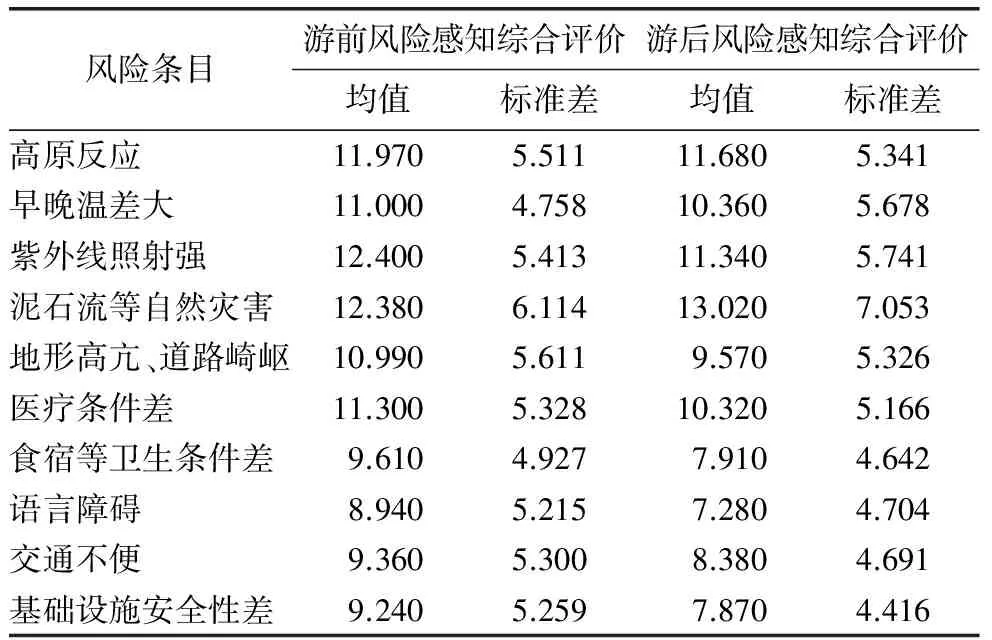

游客赴西藏旅游风险感知总体评价具有一定的规律性。利用SPSS 21.0软件分析数据结果(表1)表明:从风险维度看,游客对自然风险感知综合评价高于对社会风险感知综合评价,这与西藏独特自然地理环境有关;从风险条目看,除自然风险中的自然灾害条目危害性评价略高于该风险发生可能性评价以外,其他旅游风险发生可能性评价均高于该旅游风险发生危害性评价,且较低的危害性评价降低了游客对旅游风险总体感知度,如发生可能性得分最高的“早晚温差大”风险条目感知综合评价分值也仅为10.84。

以风险发生的可能性为纵坐标、风险发生后的危害性为横坐标,标注10个赴西藏旅游风险条目在风险感知坐标图中对应的位置(图1)。第Ⅰ象限为最大风险感知维度:游客对高原反应、地形高亢、道路崎岖、医疗条件差表现出极高的风险感知;第Ⅲ象限为最小风险感知维度:游客普遍认为语言障碍、卫生条件差、交通不便、基础设施安全性差等风险发生可能性处于中等水平,且该类风险发生后危害性较小,风险感知评价较低;第Ⅱ象限为可控风险感知维度:虽然游客对“早晚温差大”、“紫外线照射”发生可能性评价很高,但该类风险发生后不会产生严重后果,且可以通过有效控制来降低甚至防止其危害,危害性评价较低,总体风险感知水平不高;第Ⅳ象限为侥幸风险感知维度:游客对塌方、泥石流等自然灾害危害性评价高,但因其发生可能性低,游客抱有侥幸心理,没有被归到最大风险感知维度中。

表1 赴西藏旅游风险感知总体评价

图1 赴西藏旅游风险感知坐标图

2.2 赴西藏旅游风险感知差异分析

2.2.1主观因素影响下赴西藏旅游风险感知差异分析。赴西藏旅游风险感知受游客身体状况、语言沟通能力、旅游经验、危机事件应急处理能力、去过西藏与否等诸多游客自身因素的影响。利用SPSS 21.0软件,根据游客对自身状况的主观评价进行方差分析(表2),游客身体状况不同,自然风险感知有显著差异(P<0.05),身体状况不太好的游客对赴西藏旅游自然风险感知度最高,均值为61.62。个人沟通能力不同,社会风险感知有非常显著差异(P<0.01),沟通能力弱的游客对社会风险感知评价最高,均值为56.42,远大于沟通能力强的游客对社会风险感知评价(均值为41.39)。游客旅游经验不同,对社会风险感知有非常显著差异(P<0.05),旅游经验不丰富者对社会风险评价最高,均值为53.16,远大于组内47.33的平均水平。游客应变能力不同,自然风险感知和社会风险感知均有显著差异(P<0.05),随着应变能力减弱,自然风险与社会风险感知均值逐渐上升。是否去过西藏,自然风险与社会风险感知均有显著性差异(P<0.05),没到过西藏的游客,对赴西藏旅游自然风险和社会风险评价均高于已到过西藏游客的评价。

表2 主观因素影响下的旅游风险感知方差分析

说明:*表示有显著差异,**表示有非常显著差异。下表同。

2.2.2人口统计因素影响下赴西藏旅游风险感知差异分析。赴西藏旅游风险感知受游客职业、收入、教育程度、婚姻状况、年龄以及性别等人口统计因素的影响。方差分析(表3)表明,游客职业不同,社会风险感知有显著差异,学生社会风险感知度最低。游客教育程度不同,自然风险和社会风险感知均有显著差异,随着教育程度的降低,自然风险感知和社会风险感知逐渐升高。年龄不同,对自然风险感知和社会风险感知均有显著差异,年龄越大,自然风险感知和社会风险感知越高,这一点符合西藏游客以中青年为主的特点。游客性别不同对自然风险感知有显著差异,女性对自然风险感知评价高于男性。

表3 人口因素影响下旅游风险感知方差分析

2.3 赴西藏旅游风险感知放大效应

2.3.1意愿行为偏差分析。调查发现,有76.8%游客表示想去西藏旅游,但真正去过西藏旅游的人数只占到调查总人数的19.2%,可见赴西藏旅游意愿与实际到访率之间存在巨大偏差。导致这种偏差产生的原因主要有闲暇时间、可自由支配收入和风险原因3个方面,前两个原因分别占69.4%,57.0%,这与闲暇时间和可自由支配收入是影响出游意愿两大主要因素的相关研究相符。风险原因排第3位,占41.6%,其他原因共占10.9%。相对其他地区而言,拉萨是西藏低风险旅游区,西藏旅游因风险地域差异形成了以拉萨为中心的单核心旅游空间格局(表4)。想去拉萨游客人数占想去西藏游客总人数的91.5%,已到过拉萨游客人数占已到过西藏游客人数的94.3%,拉萨是西藏旅游主要目的地;林芝、日喀则旅游风险高于拉萨,想去林芝、日喀则的游客人数分别占想去西藏旅游人数的70.3%和75.0%,已到过林芝、日喀则的游客人数占已到过西藏旅游人数的60.4%和56.6%;山南是西藏旅游高风险区,只有15.6%的游客表示想去山南,实际到过山南游客人数只占总调查人数的4.3%。西藏各地区旅游风险感知与其游客量呈负相关关系。旅游风险感知影响游客旅游决策与旅游者行为,一定程度上可以解释高旅游意愿与实际到访率之间存在偏差的原因。

表4 意愿行为偏差分析%

2.3.2游前游后风险感知差异分析。根据对比游客赴西藏前和赴西藏后风险感知评价(表5),游客去西藏前对各风险条目感知评价高于去西藏以后,游前高心理隐患和游后平安感之间存在偏差。游客对西藏住宿、餐饮等卫生条件的风险感知评价偏差最大, 差值为1.70; 其次是语言障碍,差值为1.66;高原反应风险感知评价偏差最小,差值为0.29,因为游客已经做好了应对高原反应的心理准备。此外,游客对自然灾害游后风险感知评价略大于游前,差值为0.64,调查得知,这与游客游前对此类风险发生的可能性评价偏低有关。

表5 游前游后风险感知比较分析

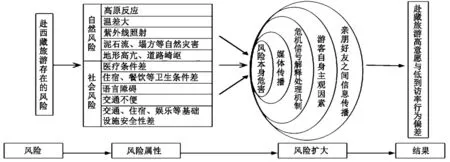

2.3.3赴西藏旅游风险感知放大效应理论模型。结合风险感知放大效应理论模型[19],建立赴西藏旅游风险感知放大效应理论模型解释游前游后风险感知差异(图2)。游客对西藏旅游存在风险了解较少,对突发事件发生机制、发生地点等无法做出准确判断。赴西藏旅游存在的自然风险和社会风险本身危害通过媒体传播、危机信号解释处理机制、游客自身主观因素以及滚雪球式的亲朋好友之间信息传播等进行了放大,对游客造成重大心理影响,从而使风险感知偏高。

图2 赴西藏旅游风险感知放大效应理论模型

3 结论与建议

3.1 结论

(1)赴西藏旅游风险感知总体分析表明,游客对自然风险感知总体评价高于对社会风险感知总体评价;旅游风险发生可能性评价高于旅游风险发生危害性评价,且较低危害性评价降低了游客对旅游风险总体感知度。

(2)赴西藏旅游风险感知差异分析表明,赴西藏旅游风险感知评价受游客自身主观因素和人口统计因素影响,游客身体状况、应变能力、是否去过西藏、受教育程度、年龄以及性别不同对自然风险感知均有显著差异;游客沟通能力、旅游经验、应变能力、到达状况、职业、受教育程度以及年龄不同对社会风险感知均有显著性差异。

(3)意愿行为偏差分析表明,赴西藏旅游风险感知与游客量呈负相关关系,旅游风险感知影响游客旅游决策与旅游者行为,高赴西藏旅游意愿与低到访率之间存在巨大偏差。游前游后风险感知偏差分析得知,未到过西藏的游客对风险条目感知度高于已到过西藏游客风险感知度,游前高心理隐患和游后平安感之间存在偏差。

(4)建立赴西藏旅游风险感知放大效应理论模型表明,风险本身危害通过媒体传播、危机信号处理机制、游客自身主观因素及亲朋好友之间信息传递等进行了放大,从而造成意愿行为偏差。

3.2 建议

(1)个人防护。赴西藏旅游应做好充分的精神、物质和身体准备。西藏是我国高风险旅游区,进藏前要做好应付各种突发情况的心理准备,准备充足生活物资,并保持良好身体状态。此外,还应注意尊重当地民俗民风。

(2)政府旅游管理。建立西藏旅游安全法律体系,完善旅游安全法规。构建西藏旅游安全管理系统,制定高效旅游安全行政管理体制。完善西藏医疗体系,加大投资,引进先进医疗设备和医疗技术手段,确保风险发生后受伤游客能及时得到医治。加强宣传、教育和培训,对游客进行风险预防和应急处理知识宣传教育,增强游客防护意识与应变能力;对景区管理人员进行培训,增强其处理风险能力。提高西藏旅游基础设施安全性,为游客营造安全旅游环境。在各景点之间建立休息“驿站”,增加旅游安全性。

(3)企业风险预防与救援。建立预报、预警系统。西藏旅游预报系统可以运用旅游管理信息系统将气象气候、环境、交通等部门联网,进行实时监测,分析数据,提前1~3天向游客预报天气、环境、交通等基本状况;西藏旅游预警系统将天气与地质等联系起来,采集分析数据,预测可能危及旅游安全的灾难与事故。建立旅游安全救援系统,救援指挥中心统一安排,统筹调节整个救援工作,旅游救援机构在指挥中心指令下执行救援任务,旅游景区、景点等直接外围机构配合救援,保险机构、新闻媒体等间接外围机构利用自己的优势减小旅游风险带来的危害。

总之,没有旅游安全就没有旅游可持续发展,加大西藏旅游安全管理,是推动内地游客赴西藏旅游和促进西藏旅游持续、均衡、快速发展的基本需要。

参考文献:

[1]Bauer R A.Consumer Behavior as Risk Taking [M]//Hancock R S.Dynamic Marketing for A Changing World.Chicago:American Marketing Association,1960.

[2]Jacoby J,Kaplan L B.The Components of Perceived Risk[R]//Venkatesan M.Proceedings of the Third Annual Conference of the Association for Consumer Research. Chicago:Association for Consumer Research,1972:382-392.

[3]Cater C I.Playing with Risk? Participant Perception of Risk and Management Implications in Adventure Tourism[J].Tourism Management,2006,27(2):317-325.

[4]Boksberger P E,Bieger T,Laesser C.Multidimensional Analysis of Perceived Risk in Commercial Air Travel[J].Journal of Air Transport Management,2007,13(2):90-96.

[5]吴必虎,王晓,李咪咪.中国大学生对旅游安全的感知评价研究[J].桂林旅游高等专科学校学报,2001,12(3):62-68.

[6]席建超,刘浩龙,齐晓波,等.旅游地安全风险评估模式研究——以国内10条重点探险旅游线路为例[J].山地学报,2007,25(3):370-375.

[7]王丽华,俞金国.城市旅游地旅游安全评价指标体系研究[J].安全与环境工程,2010,17(2):85-89.

[8]王颖.西藏旅游发展战略探析[J].地域研究与开发,2008,27(4):81-85.

[9]王亚欣,曹利平.论西藏旅游产品的深度开发[J].地理与地理信息科学,2009,25(2):109-112.

[10]朱竑,谢涤湘,刘迎华.青藏铁路对西藏旅游业可持续发展的影响及其对策[J].经济地理,2005,25(6):910-914.

[11]刘峰贵,张忠孝,侯光良,等.青藏高原“渐进阶梯式”旅游模式探讨[J].人文地理,2006, 21(5):22-65.

[12]朱竑,韩亚林,陈晓亮.藏族歌曲对西藏旅游地形象感知的影响[J].地理学报, 2010,65(8):991-1003.

[13]翟辅东.西藏区域旅游线路组织优化研究[J].旅游学刊,2008,23(1):63-66.

[14]长安,葛全胜,方修琦,等.青藏铁路旅游线气候适宜性分析[J].地理研究,2006,26(3):533-540.

[15]耿建忠,吴殿廷,叶倩,等.基于图论的西藏旅游线路评价与优化研究[J].地域研究与开发, 2011,30(1):104-109.

[16]田祥利,章杰宽,朱普选.突发事件对西藏入境旅游影响评估与响应机制研究[J].资源开发与市场,2012,28(4):366-384.

[17]章杰宽.国内旅游者西藏旅游风险认知研究[J].四川师范大学学报,2009,36(6):111-118.

[18]席建超,张瑞英,赵美风.青藏铁路沿线旅游安全风险评价[J].山地学报,2012,30(6):737-746.

[19]Slovic P. Perception of Risk[J].Science,1987,236(4799):280-285.

[20]孟博,刘茂,李清水,等.风险感知理论模型及影响因子分析[J].中国安全科学学报,2010,20(10):59-66.

[21]Cox D F.Risk Handling in Consumer Behavior:An Intensive Study of Two Cases[M]//Cox D F.Risk Taking and Information Handle in Consumer Behavior.Boston:Harvard University Press,1967:34-81.

[22]Peter J P, Michael J R.An Investigation of Perceived Risk at the Brand Level[J].Journal of Marketing Research,1976,13(2):184-188.