基于多尺度窗口分析的西安城市化空间格局及其特征

2014-03-26樊相宁杨新军

樊相宁 , 孙 晶 , 杨新军

(1.西北大学 城市与环境学院,西安 710127; 2.密西根州立大学 系统综合与可持续发展研究中心, 美国 东兰辛市 48823)

0 引言

近些年,城市化成为我国发展的主要战略决策,快速城市化带来了一系列亟待解决的问题。城市可理解为一个典型的区域社会—生态系统。社会—生态系统是人类社会与自然环境相互联系作用的复杂系统,受系统自身和外部的干扰与控制[1-2]。城市社会—生态系统中自然、经济和社会各部分相互作用,系统的动态性强且其发展轨迹受人类影响和控制[3]。城市的生产生活活动需要消耗大量的能源与资源,这些能源与资源多由周边地区供给[4],同时,城市作为区域的经济文化中心,为整个区域提供商品和服务[5],它的发展也影响着广大腹地的环境质量和生态系统服务。因此,城市社会—生态系统和外界的物质能量与信息交流十分频繁,与周边地区具有复杂的互动关系,而基于GIS技术的土地利用科学为该研究提供了新的视角。

城市是典型的人工景观[6],其景观是人类深刻塑造自然景观的结果[7]。城市化进程中,城市向周边地区扩张,城镇建设用地侵占大量农牧用地,改变原有的土地利用和土地覆被[8-10]。城市化过程改变了区域的景观格局。已有研究表明,城市发展对土地利用和土地覆被的影响符合空间自相关性,即地理学第一定律(Tobler, 1970),在空间上相距越近的事物或现象越相似[11]。城市化进程中,城市和周围地区的联系日益紧密,城市和乡村的界限日趋模糊[12],导致城市的实际影响范围往往超出其实体地域范围,且呈现出空间异质性的特征,单纯的城市建设用地范围难以反映城市对区域的影响。因此,必须在土地利用科学的框架下寻求新的方法去表征这一问题,从而促进对城市化的空间格局及城乡相互影响在复合空间尺度下的理解。

对在复合空间尺度下社会—生态系统(包括城市社会—生态系统)的研究与分析,景观生态学提供了较为完善的理论、方法和技术支持。一般而言,一个社会—生态系统是由多个相互作用的不同层级的子系统嵌套组成[13],系统中的任何一个子系统都受到不同层级的影响[1,13-14],这种嵌套结构决定了在研究时必须采用多尺度的方法才能反映系统的复杂性。

多尺度移动窗口法可以改进单一尺度下研究的缺陷,从多尺度的角度体现土地利用的空间格局及其动态变化,因此,本研究把城市化理解为一个动态的、具有多尺度效应的持续发展过程,引用多尺度移动窗口法对城市化的空间格局进行多尺度研究,揭示城市发展影响的实质与特征。多尺度窗口分析通过选取不同大小的窗口来模拟不同的尺度,并在不同大小的窗口下进行运算,得出研究对象在不同尺度下的特征。Riitters[15-16]等通过多尺度窗口法分析不同尺度下的森林格局,研究局地、区域乃至全球的森林破碎化格局与特征。Zurlini等[13]和Wade等[17]将多尺度窗口法与聚类方法相结合,前者分析了多尺度下人类活动对景观的干扰格局,为社会—生态系统恢复力的研究提供了新思路;后者绘制出多尺度下城市影响的分类图,克服了传统的城市—乡村二分法并实现了不同滞后距下城市影响的研究;王俊等[18]将多尺度窗口法与归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)结合研究社会—生态系统的多尺度干扰特征,实现了不同尺度下系统干扰的定量化表达,为评估系统恢复力提供了依据。多尺度的研究体现了不同尺度下景观格局的特点,反映了社会—生态系统中不同层级子系统的特征,为多尺度复杂系统的研究提供了技术支持和参考。西安是我国西部地区重要的政治、经济和文化中心,近年来,伴随着西部大开发政策的深入贯彻和实施,西安的城市发展和建设水平日益提高,城市化进程加速明显,2000年其建成区面积为187 km2,2010年激增至395 km2,2000年城市化水平为41.5%,2010年增至47.8%。因此,本研究采用多尺度窗口分析与迭代自组织聚类(iterative-self organization, ISO)相结合的方法,选取西安城区的6个行政辖区(雁塔区、碑林区、莲湖区、未央区、新城区、灞桥区)为研究对象,以多期土地利用为基础数据,对城市化的影响进行多尺度分析与聚类,并绘制成图。通过对土地利用和土地覆被时空变化的多尺度分析,体现不同滞后距下城市发展影响的时空动态变化特征,研究多尺度下城市化的空间格局及特征。

1 研究数据与方法

1.1 研究区概况

选取西安辖区范围内的城区为研究对象,总面积为821.5 km2(图1)。西安市位于关中平原偏南部,南临秦岭,为冲积平原,土层深厚,土壤肥沃,地势南高北低。处于暖温带半湿润大陆性季风气候区,多年均温13.2 ℃,多年平均降水量570.9 mm。西安是我国西部重要的中心城市之一,历史悠久,人类活动与自然环境长时间在多个尺度上相互作用,通过对其不同时期土地利用和土地覆被变化的研究,可以较好地再现城市的发展轨迹和城市扩展的时空特征。

图1 研究区示意图

1.2 多尺度窗口分析

本研究数据来源于陕西省生态环境10年(2000—2010)变化遥感调查与评估项目,从中裁剪2000,2005,2010年的数据进行分析。为衡量城市化的质量和水平,将用地类型分为城市建设用地和非建设用地两大类,裁去水体部分不进行计算。将该矢量数据转换为空间分辨率为30 m的栅格数据,并将城市建设用地栅格值赋值为1,水体赋值为空值,非建设用地赋值为0。窗口分析时选取的窗口边长分别为5,13,27,55,107,215,325,429,537个像元,不同窗口对应的实际距离分别为0.15,0.39,0.81,1.65,3.21,6.45,9.75,12.87,16.11 km[17],这9个窗口的选取跨越了2个数量级,从0.15 km到16.11 km,能够较好地描述多尺度现象。同时,窗口边长由0.15 km到16.11 km的变化,代表从局地至区域的一系列尺度,可以更加精确地反映城市发展影响在不同尺度下的特征。多尺度窗口分析时,计算各窗口内栅格值的均值并将其赋予中心栅格,从而生成9个反映不同尺度下城市建设用地比例的栅格图层,分别代表不同滞后距下城市的影响强度。

1.3 迭代自组织非监督聚类分析

多尺度窗口分析完成后,对其所生成的9个栅格图层进行迭代自组织聚类。迭代自组织聚类是非监督聚类的一种,该聚类方法首先指定类别数,然后,按照一定的原则为各类指定一个初始聚类中心,计算各栅格至各初始聚类中心的欧式距离,按最近距离将其归类。归类完成后,重新计算确定各类别的聚类中心,再重复归类过程,按各栅格至新的聚类中心的最近距离将其归类,反复迭代至各类别的中心距离大于阈值,各类别内的标准差小于阈值。聚类的过程中可能出现类别的合并和分裂,通过反复迭代,可以实现类别间的差异显著、类别内的差异最小,使得聚类的结果最为合理。

2 结果分析

2.1 西安城区的土地利用变化

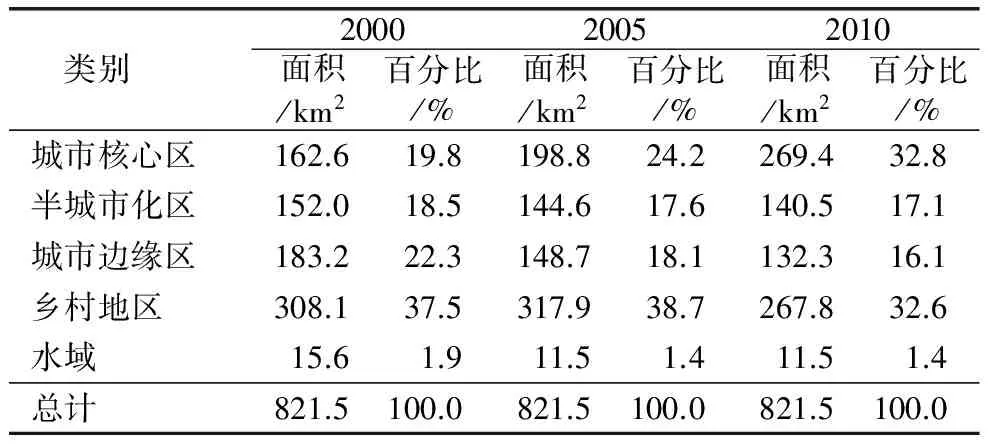

所选的研究区域为西安的主城区,是西安市城市发展最具代表性和城市化水平最高的区域。土地利用数据显示,进入21世纪以来,西安的城市化进程明显加快,2000—2005年间城市建设用地的面积增加16%,而2005—2010年间城市建设用地的面积增加了21%(表1)。与2000年相比,2005年西安的城市建设用地向南、向西和向北均有扩展,其中,北部和南部扩展较为明显;2010年西安的城市建设用地变化更为强烈,向四周均有不同程度的蔓延,尤以北部未央区的增加最为显著,该辖区新增大面积的连片城市建设用地(图2)。西安城区水域面积在10年间基本保持稳定。

该研究区域作为西安城市经济最为发达和城市建设用地密度最大的地区,2000年非建设用地仍占有较大比例,城市建设用地所占比例仅为36.2%,2010年城市建设用地增至该区域总面积的50.9%。然而,城市建设用地与非建设用地相互嵌套, 城市和周围的地区相互交织,城市与区域的发展既呈现出行政单元划分上的整体性,又具有明显的土地利用空间异质性,传统的城市—乡村二分法难以反映现实中城市建设用地的这种空间分异特征。因此,本研究将基于此土地利用数据,克服传统研究的缺陷,在多尺度下对城市影响进行研究。

表1 2000,2005,2010年西安城区原始土地利用统计

2.2 西安城区的城市影响聚类分析

本研究通过迭代自组织聚类对多尺度窗口分析的结果进行聚类,依据城市化的程度将研究区域划分为4类:城市核心区、半城市化区、城市边缘区和乡村地区,各类别分别代表受城市影响程度不同的地区。其中,借鉴20世纪80年代末西方学者针对发展中国家尤其是东南亚国家城市化的研究,引入半城市化的概念。半城市化地区具有强烈的动态性和过渡性,介于城市和乡村之间,产业或就业结构的非农化水平较高,但空间集聚度较低[12]。

图2 2000,2005,2010年西安城区土地利用

由聚类结果可知,2000年乡村地区的面积仅占37.5%,城市边缘区、半城市化区和城市核心区的总面积达60.6%(表2),这3类地区可视作已经实现城市化的地区,其分别处于城市化进程的不同阶段,是城市影响的主要地区,而依据传统的城市—乡村二分法统计所得2000年城市建设用地面积仅占36.2%,前者为后者的1.7倍,这表明单纯依赖统计数据得出的城市建设用地比例难以真实反映城市化的进程和实际影响范围。聚类结果显示,城市核心区的面积在10年间增加66%,2005—2010年间增加尤为迅速。受城市影响较强的半城市化区在10年间的面积变化不大,仅减少7%。作为受城市影响较小的地区,城市边缘区的面积在10年间逐年下降,由2000年的22.3%降至2010年的16.1%。乡村地区的面积在2000—2005年间呈现出小幅增长,而2010年较2000年减少13%。

由各类别用地的空间分布可知,城市核心区主要集中在莲湖区、碑林区与雁塔区,10年间城市核心区的扩展十分明显(图3)。其中,雁塔区的城市核心区向南扩展较为明显,其西南部也新增较大面积的城市核心区,未央区的变化最为强烈,其城市核心区沿城市中轴线向北大幅蔓延。动态性较强的半城市化区多呈斑块状环绕城市核心区分布。伴随城市的发展,部分半城市化区转变为城市核心区,同时,核心区外围新增部分较为破碎的半城市化用地斑块,且未央区、灞桥区的一些斑块向外扩展面积增大,部分破碎的小斑块融合为较大的斑块。城市边缘区在城市核心区周围连片分布,伴随城市核心区的扩展而向外蔓延,其中,未央区西北部增加较为明显。乡村地区在最外围环绕城市边缘区分布,且有部分半城市化区嵌于其中。

表2 2000,2005,2010年西安城区聚类所得各类别用地结果统计

2.3 西安城区城市影响的多尺度分析

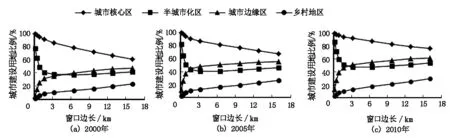

绘制出聚类所得的各类别在不同大小窗口下各栅格值的均值(城市建设用地用1表示,非建设用地用0表示)的折线图(图4),该均值代表不同窗口下城市建设用地所占比例,即在不同空间滞后距下所受的城市影响程度。依据土地利用特征来表征城市化水平,在小尺度下具有较大均值而在大尺度下具有较小均值即表明在局地尺度下该地区城市化水平较高,而在区域尺度下整个地区城市化水平较低。

图4表明4种类别的城市建设用地比例具有严格的尺度依赖特性。虽然不同年份的均值不同, 但其尺度依赖特征大致相似。城市核心区在较小的尺度上拥有极高的均值,伴随着尺度增大,其均值也逐渐减小。半城市化区同城市核心区类似,以2000年数据为例,在局地尺度(0.15 km)上,其建设用地百分比较高,为77.69%,伴随尺度的增大,其值迅速减小,但在大于1.65 km的尺度下,其值较为稳定,约为40%。城市边缘区在较小的尺度下表现出较低的建设用地比例,伴随尺度的增大,其值也相应增大,在较小尺度下(小于3.21 km),其值增加较为迅速,在更大的尺度下,增加相应平缓。乡村地区在较小的尺度下,建设用地比例极低,伴随尺度增大,其均值缓慢增加,但增幅小于城市边缘区。

图3 2000,2005,2010年西安城区城市影响分类

图4 2000,2005,2010年西安城区各类别各窗口下城市建设用地比例

3 讨论

基于二元制的土地利用数据,通过多尺度窗口分析和迭代自组织聚类的结合,绘制出西安城区在多尺度下的城市影响分类图,直观呈现其城市化的格局与特征。研究表明,城市是一个复杂的社会—生态系统,城市化进程具有空间尺度依赖的特性,城市化程度不同的地区,其土地利用特征在不同尺度上也具有差异性。本研究引用移动窗口法来实现多尺度的研究,通过多尺度窗口分析,可以较好地揭示不同尺度下的土地利用和土地覆被特征,从而实现对城市发展影响的多尺度分析。多尺度的选择也为实际研究提供了参考和指导。本研究中,最小的尺度为0.15 km,较小的尺度具有较高的分辨率,适于局地研究,可揭示局地的土地利用和土地覆被特点,指导具体的土地利用规划和管理;最大的尺度为16.11 km,可为区域尺度的研究提供参考,揭示区域的空间格局及发展动态。不同的研究依其需要对尺度有不同的解释[19],然而,在描述一个系统或土地利用特征时,并不存在唯一正确的尺度,也并非所有的尺度都能较好地反映系统的特征[20],而迭代自组织聚类能够综合多尺度的信息,揭示多尺度所反映的现象与规律,因此,本研究通过迭代自组织聚类综合各尺度的信息对城市发展影响进行分类,通过统计学的方法揭示多尺度分析的结果。

城市对区域的影响并非均匀分布,而是存在一定的梯度。聚类分析所得的各个类别分别代表受城市影响程度不同的地区,也可将其理解为处于城市化进程不同阶段的地区。城市核心区可理解为城市化质量最高、人口最为集中且城市经济与文明最为繁荣发达的地区,是城市影响向外辐射的核心地区。该地区的扩张意味着城市的进一步发展与城市人口的增加,并将影响其他地区的动态变化,同时,由于城市地区在农产品供给等方面对周边乡村地区的依赖,其扩张也意味着对乡村地区农产品需求的增加和对乡村地区的依赖性增强。半城市化区可理解为受城市影响较强的地区,其动态性强、过渡性明显,该地区对城市核心区的扩张起到了一定的缓冲调节作用,其转变为城市核心区的潜在可能较大。在局地尺度上,半城市化区的城市建设用地比例较高,表明其受城市影响强烈,但伴随尺度增大,城市建设用地的比例迅速降低,表明其建设用地较为分散破碎,在快速城市化阶段,该类地区是需要重点规划与管理的热点地区。城市边缘区受到城市的一定影响,在空间上多围绕城市核心区分布,该地区可视为乡村地区向城市地区转变的初级阶段,其面积的增加预示着城市对周边地区的影响扩散并加深。乡村地区分布在区域最外围,担负着为城市提供农产品的功能,也对整个地区的生态系统服务提供与维持起着重要作用,乡村地区面积的减少意味着城市影响在区域的扩散。

3个时段的分析结果可反映西安城区城市发展影响的时空格局及动态变化,直观地呈现其城市化的空间格局与过程。2000—2010年间,西安城区的城市核心区在南北轴线上扩展迅速,且尤以2005—2010年间的扩展最为强烈。其向北部、南部有较大扩展,这两个地区分别有经济技术开发区和高新技术开发区的带动,园区的发展对该地区城市化水平的提高有一定的推动作用。西北部的大明宫遗址保护区在一定程度上制约了城市的扩张方向,10年间该地区的土地利用格局基本保持不变,呈现出以城市边缘区为主、部分半城市化区嵌于其中的特征。研究区的半城市化用地多呈破碎斑块状,其分布有两种倾向,一种镶嵌于城市边缘区,较为密集地分布在城市核心区周围,这是由于其距城市核心区近,受到城市的强烈影响,工业园区如西南部高新技术开发区的兴建和外来人口的聚集,使得该地区有变为城市的潜在可能;另一种则镶嵌于乡村地区,多由城市周边的村落构成,这些村落距离城市较近,受到城市的影响,有一定比例的非农经济活动和非农人口,随着“城中村”的改造,这些地区的农业用地逐步转变为城市建设用地,当地人口也逐步实现非农化,转变为城市人口。伴随城市的发展及其影响的加深,临潼区和未央区在2010年出现面积较大的半城市化用地斑块,表明这两个传统的城市外围地区的城市化进程加快。城市边缘区围绕城市核心区分布,该地区处于城市周围,受到城市的一定影响,以2010年数据为例,在局地尺度(1.65 km)下,城市建设用地已占了一定比例(40%)。在城市核心区面积逐年增加的情况下,城市边缘区的面积呈现出逐年递减的趋势,二者之间并不矛盾,在研究面积一定的前提下,各类用地相互转化,呈现出此消彼长的特征。由图3可知,10年间大面积的城市边缘用地转换为城市核心用地或半城市化用地,城市边缘区也呈现出向外扩张的趋势,乡村地区面积减少了13%,表明研究区整体的城市化水平逐步提高。乡村地区多分布在灞桥区和未央区,其中,未央区北部的部分乡村用地被日益蔓延的半城市化区和城市边缘区用地侵占,而灞桥区的乡村地区未发生明显变化。在城市核心地区用地面积增加的情况下,2005年乡村地区的面积也呈现出轻微的增幅(3%)。由图3可知,城市核心区和边缘区呈现出向外扩张的趋势,因此,存在用地动态性强的半城市化地区或城市边缘地区转换为乡村地区的可能,这两类用地处于城市化进程的过渡阶段,这进一步表明城市化是一个动态性明显的过程。依据2010年的分析结果,在1.65 km的尺度下,城市建设用地占乡村地区面积的10.5%,这表明在考虑空间滞后距的情况下,乡村地区已经受到城市发展的辐射和影响。对比3个时段的数据,在最大尺度(16.11 km)下,各类别的城市建设用地百分比均有所增加,表明在区域尺度上,城市对其周边地区的影响日益加深,区域城市化质量和水平在持续提高。

4 结论

将多尺度分析与统计学的方法相结合,直观呈现了多尺度下城市化的空间格局,表明城市发展的影响具有不同时空尺度上复杂动态的特征,体现了不局限于城市建设用地范围内的城市影响及其空间分异。传统的城市化测度多依靠人口统计数据或城市建设用地的比例,难以反映城市化的质量及城市发展对其周边地区的时空影响,而本研究依据多尺度土地利用的特征,刻画出处于城市化进程不同阶段地区的空间动态变化,有效地实现了多尺度下城市影响的图形化表达。研究中不同尺度下建设用地的比例从空间角度体现了城市化的质量和水平,实现了城市化水平及质量的空间分异测度,可以直观地体现城市化的空间异质性格局及动态变化,揭示城市影响的时空间扩散过程。本研究提供的方法可操作性强,可依据研究需要定义不同的滞后距来分析城市化的空间格局及城市的形态变化。该方法也可为城市影响研究划定不同的影响梯度,从而在不同地区展开相应研究,为城市规划与管理提供依据;分析结果可实现城市化质量的动态监测,有助于依据地区所处发展阶段及特征制定相应的城市和经济规划及管理政策,促进各个地区协调可持续发展;同时,也可为土地利用规划和生态环境保护提供相关依据,促进城市社会—生态系统持续健康发展。

参考文献:

[1]孙晶,王俊,杨新军.社会—生态系统恢复力研究综述[J].生态学报,2007,27(12):5371-5381.

[2]王如松,欧阳志云.社会-经济-自然复合生态系统与可持续发展[J].中国科学院院刊,2012,27(3):337-345.

[3]郁亚娟,郭怀成,刘永,等.城市生态系统的动力学演化模型研究进展[J].生态学报,2007,27(6):2603-2614.

[4]Seitzinger S P,Svedin U,Crumley C L,etal.Planetary Stewardship in An Urbanizing World:Beyond City Limits[J].AMBIO,2012,41(8):787-794.

[5]Christaller W.德国南部中心地原理[M].常正文,王兴中,李贵才,等,译.北京:商务印书馆,1998:21-25.

[6]曾辉,夏洁,张磊.城市景观生态研究的现状与发展趋势[J].地理科学,2003,23(4):484-492.

[7]孙亚杰,王清旭,陆兆华.城市化对北京市景观格局的影响[J].应用生态学报,2005,16(7):1366-1369.

[8]仇江啸,王效科,逮非,等.城市景观破碎化格局与城市化及社会经济发展水平的关系——以北京城区为例[J].生态学报,2012,32(9):2659-2669.

[9]王文刚,庞笑笑,宋玉祥,等.中国建设用地变化的空间分异特征[J].地域研究与开发,2012,31(1):110-117.

[10]倪少春,贾铁飞,郑辛酉.城市边缘区土地利用与城市化空间过程——以上海市西南地区为例[J].地域研究与开发,2006,25(2):92-95.

[11]邬建国.景观生态学[M].北京:高等教育出版社,2007:126.

[12]刘盛和,叶舜赞,杜红亮,等.半城市化地区形成的动力机制与发展前景初探——以浙江省绍兴县为例[J].地理研究,2005,24(4):601-611.

[13]Zurlini G,Riitters K H,Zaccarelli N,etal.Disturbance Patterns in A Socio-ecological System at Multiple Scales[J].Ecological Complexity,2006,3(2):119-128.

[14]邬建国.生态学范式变迁综论[J].生态学报,1996,16(5):449-460.

[15]Riitters K H,Wickham J D,O’Neill R V,etal.Fragmentation of Continental United States Forests[J].Ecosystems,2002,5(8):815-822.

[16]Riitters K H,Wickham J D,O’Neil R V,etal.Global-scale Patterns of Forest Fragmentation[J].Ecology and Society,2000,4(2):3-36.

[17]Wade T D,Wickham J D,Zacarelli N,etal.A Multi-scale Method of Mapping Urban Influence[J].Environmental Modelling & Software,2009,24(10):1252-1256.

[18]王俊,孙晶,杨新军,等.基于NDVI的社会—生态系统多尺度干扰分析——以甘肃省榆中县为例[J].生态学报,2009,29(3):1622-1628.

[19]Sun J,Southworth J.Remote Sensing-based Fractal Analysis and Scale Dependence Associated with Forest Fragmentation in An Amazon Tri National Frontier[J].Remote Sense,2013,5(2):454-472.

[20]Levin S A.Orchestrating Environmental Research Assessment[J].Ecological Applications,1992,2(2):103-106.