成渝经济区城市体系优化分析

——基于位序规模模型

2014-03-26钟海燕

钟海燕

(西南民族大学 经济学院,成都 610041)

0 引言

成渝经济区地处我国西南,是长江上游经济带的主体空间,国家西部大开发“十一五”规划确定的率先发展的重点区域,其核心城市成都和重庆是长江上游经济带乃至整个西部地区的经济极核,也是国务院批准的继上海浦东新区和天津滨海新区之后的“城乡统筹综合配套改革试验区”。该区域城镇密集,成渝城市群基本成型,是西部城市经济发展高地。《国家主体功能区规划(2008—2020年)》将成渝经济区划定为国家级重点开发区,该区域的功能定位为:全国统筹城乡发展的示范区,西部地区重要的金融、科教、商贸中心和综合交通枢纽,全国重要的高技术产业、先进制造业和现代服务业基地,带动西南地区发展和支撑全国发展的重要增长极。成渝经济区是全国推进形成主体功能区的重点开发区,担负着承接产业转移和人口转移、促进区域协调发展的重任。2010年6月重庆“两江新区”成立,是我国内陆地区唯一的国家级开发开放新区,也是继上海浦东新区、天津滨海新区后由国务院直接批复的第三个国家级开发开放新区。2011年6月国家发改委正式发布《成渝经济区区域规划》,同年,四川省政府批复同意《四川省成都天府新区总体规划》,“天府新区”起步建设正式启动。这标志着成渝经济区发展进入了一个崭新的阶段。新一轮西部大开发战略的实施也为成渝经济区经济社会发展提供了新的机遇。随着国家单向的向东开放战略逐步朝着向东向西双向开放战略的转变,成渝经济区的经济区位已经不仅仅是内陆重点开发区,而是面向亚欧大陆开发开放的前沿基地。其中,成渝经济区内的城市首当其冲成为我国向西开放的排头军。这是重要的发展契机,在广袤的西部,将统筹四川、重庆两地,崛起全新的成渝城市群[1]。

因此,成渝经济区发展问题成为近年来学者们关注的研究领域。经中国知网查询,1999—2010年间关于成渝经济区的论文共有600余篇,其中,研究该地区城市体系的仅数篇。丁睿等根据《四川省城市体系规划(2001—2020)》预测的2020城市人口数据和2004年数据对成渝地区城市位序规模分布进行了推算[2]。陈娟等基于2005年与2006年成渝都市圈城市体系规模结构的描述性分析,提出了城市体系优化的建议[3]。孙继琼进行了2002年和2003年的成渝经济区城市体系规模结构分维模型分析[4]。刘志慧等进行了2006年成渝经济区城镇体系的描述性分析[5]。戴宾在《共建繁荣:成渝经济区发展研究》一书中对成渝经济区城市体系进行了描述性分析[1]。杨明洪等在《“成渝经济区”:中国经济增长第五极》一书中对2006年成渝经济区城市体系进行了描述性分析和2003年位序规模模型分析[6]。刘源等分析了该区域城市规模分布[7]。钟海燕在《成渝城市群研究》一书中进行了2004年成渝城市群等级规模描述性分析和1998—2004年成渝位序规模模型分析、等级规模效益和演变趋势分析[8]。

成渝经济区城市体系的研究成果大部分集中于描述性分析,包括核算首位度、四城市指数,列示等级规模分布表以及进行城市人口金字塔分析等,模型分析较少,使用统计软件进行分析的成果较少。在模型分析中,截面数据分析多,面板数据分析少,而且大部分研究成果采集的数据时间较早。目前成渝经济区正处于城市繁荣发展时期,需要对城市体系位序规模进行实时研究。因此,本研究运用统计分析软件SPSS 15.0,采集1999—2012年面板数据进行位序规模模型分析,研究成渝经济区城市体系状况和演变趋势,并提出城市体系优化的建议。

1 变量、数据和模型描述

由于重庆市自1997年成为直辖市,故根据1999—2013年《四川统计年鉴》、《重庆统计年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》中数据进行分析。城市规模按各城市的市辖区非农人口进行划分,超大城市200万人以上,特大城市100万~200万人,大城市50万~100万人,中等城市20万~50万人,小城市20万人以下。

成渝经济区涵盖了重庆、四川省大部分地区。重庆行政区包括重庆主城区的渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区,以及重庆主城区之外的江津区、永川区、合川区、南川区、涪陵区、长寿区、綦江区、荣昌县、大足区、潼南县、铜梁县、璧山县;四川省内包括成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、资阳市等地级市,以及内辖的都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市等县级市。模型中,重庆市城市规模数据仅指主城区非农人口。2011年重庆市撤销万盛区和綦江县,设立綦江区;撤销双桥区和大足县,设立大足区,故模型中万盛区、綦江县数据合并计入綦江区,双桥区、大足县数据合并计入大足区。

为了全面揭示成渝经济区城市体系,应用统计软件SPSS15.0进行了位序规模模型分析,该模型解释了城市位序与城市人口之间的关联,如下式:

Yi=β0Xiβ1。

(1)

式中:Xi是按城市人口规模从大到小排列的城市位序;Yi是按人口计量的第i位城市的规模,Y1≥Y2≥Y3≥…≥Yi≥…≥Yn;β0和β1为模型系数,其中,β1也称为Zipf维数[10]。

2 城市位序规模模型分析

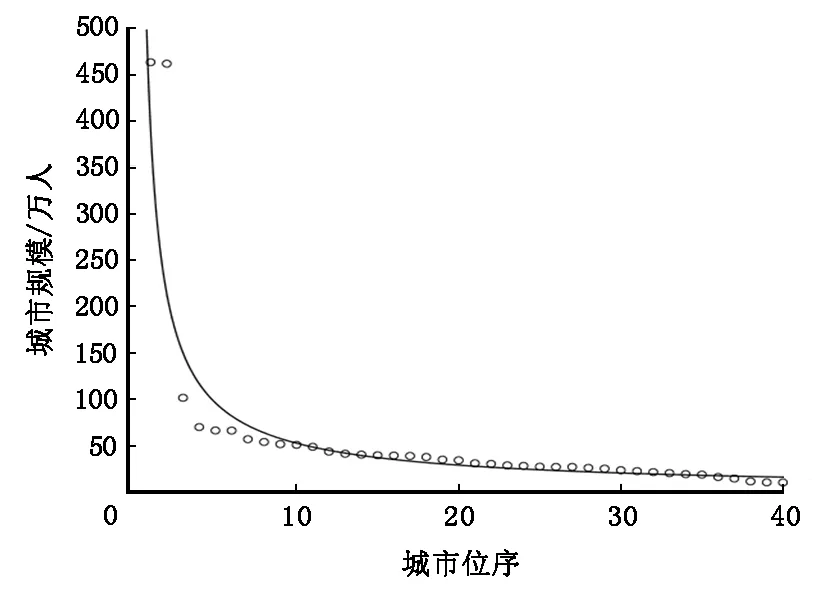

截止2012年末,成渝经济区基本形成了以超大城市为中心、大中城市为骨干、小城市为结点的城市体系,其中,超大城市2个,特大城市1个,大城市7个,中等城市22个,小城市8个。和2011年相比,晋级特大城市1个,一定程度上弥补了特大城市为零的缺陷。2012年成渝经济区算术级城市位序规模基本呈现序列分布(图1)。2012年成渝经济区首位度为1,四城市指数0.73,十一城市指数0.91,低于位序规模率正常的标准。成渝城市体系是以成都和重庆为核心的双子星型,位序最高的成都市、重庆市规模远大于其他城市,集中了40.9%的城市人口,所以,3个指数值都偏低。双核首位城市过度发展,造成人口和经济活动不能有效地在大城市聚集,大量的资源流向成都和重庆,同时阻碍了中心城市的辐射功能,进一步加剧了全区经济发展的不平衡性[9]。

图1 2012年成渝经济区城市位序规模

从2012年成渝经济区城市体系与位序规模模型的空间耦合情况看(图1),数据点分布前端显示高位序城市和中低位序城市之间明显出现断链,从第三位序城市开始明显偏离了位序规模分布,说明中间层次的城市实力不足,位序规模曲线的后端接近位序规模法则,是以相对丰富的小城市支撑。成渝经济区城市规模差异较大,超大城市成都和重庆的城市人口均超过自贡、绵阳、南充等大城市城市人口的7倍。整个城市体系最大的缺陷在于特大城市出现了断层,造成城市体系结构的不完整。而且大城市数目较少,城市规模偏小。

将1998—2012年成渝经济区城市位序规模分布运用SPSS 15.0以幂函数拟合进行曲线回归分析(表1)。表中依次列出了历年的判定系数R2、F统计量、概率p值Sig.以及模型系数β1和β0。从历年的分析结果看,所有年份的数据均通过检验,显示出回归显著,说明成渝经济区城市等级规模分布符合位序规模法则。成渝经济区城市规模总量呈增长趋势,Zipf维数集中在[0.88,0.91]区间,属于双核首位分布型。1998—2001年该系数呈现下降趋势,说明城市规模分布分散的力量大于集中的力量;2002—2004逐步增长,说明集中的力量大于分散的力量,各城市之间规模差距在拉大;2005—2012年又略呈现分散趋势。总体看,成都和重庆双核与成渝经济区其他城市之间的规模差距较大,城市体系还处于超大城市集聚发展的初级阶段,扩散效应不明显。

成渝城市群十余年来城市规模增长迅速(图2)。从绝对量上看,成渝经济区城市人口在1998—2012年间增长了1 050万人,其中,成都和重庆(主城区)城市人口增长迅猛,分别增长246.72万人和179.39万人,存量人口均突破400万人大关。其次是内江市、德阳市和眉山市,而涪陵、简阳、铜梁、璧山等城市规模增长进度缓慢。从相对量上看,成渝经济区城市规模1998—2012年间增长了86.95%,其中,城市规模增幅最大的有邛崃市(388%)、眉山市(308%)、崇州市(303%)等。1998—2012年中等城市向大城市晋级的趋势很明显,绵阳、南充、自贡、泸州、乐山、江津、綦江7个城市人口数突破50万人,填补了这一等级的空白。同时,有14个小城市向中等城市发展,但总体上中小城市发展速度相对缓慢。

表1 1998—2012年成渝经济区城市位序规模回归结果

说明:显著性水平为0.05。

图2 1998,2012年成渝经济区城市位序规模

3 结论与讨论

通过上述模型分析可见,成渝经济区城市位序规模具有三大特征:第一,城市体系属于双核首位分布型,双核首位城市成都和重庆规模较大、实力相当,其他城市规模偏小、力量薄弱,双核首位城市与其他城市的规模差距不断拉大。第二,城市体系出现断层,特大城市仅1个,大城市实力偏弱,城市规模等级序列不完整。第三,成渝经济区城市体系处于超大城市集聚发展的初级发展阶段,扩散效应不明显。

成渝城市体系优化方向有以下3个方面。

第一,以高位序城市为核心发展各种形态的城市群,引导成渝经济区整合构建成渝城市群。成渝经济区超大城市强烈的吸聚作用反映出增长极的形成及其集聚效应。按照城市化的一般规律,成渝经济区正处于集聚态向扩散态转化的重要时期。重庆和成都双核首位城市进一步发展的同时,将带动其他等级城镇发展和若干城市群体的形成,首位比和不平衡指数比会有所降低。未来成渝经济区城市体系会走向一种高水平的均衡状态,若干次级城市群体整合成为一个大的成渝城市群,形成等级完整协调、分工协作的城市体系[11]。

第二,促进城市规模晋级,弥补城市体系薄弱环节。由于特大城市仅1个,大城市实力薄弱,城市体系缺失中间等级,区域经济发展缺乏充足的集聚环境和载体,大量资源和产业只能向超大城市集聚,不仅加重了超大城市的负荷,而且影响到超大城市的辐射作用。根据城市发展基础及潜力,可以在超大城市与小城镇之间着力培育一批大、中城市作为区域网络的支撑点和区域经济的增长极,从而完善城市规模结构体系,促进区域城乡经济一体化进程。南充、绵阳、宜宾应积极向特大城市迈进,分担成渝两个超大城市的部分职能。积极发展一些中等城市,发挥其在整个城市体系中承上启下的重要作用。

第三,积极发展区域性中心城镇,引导农村人口向中心镇集中。成渝经济区城镇化进程还不具备发达国家中间化的水平,应以发挥集聚效应为主,构建大城市、大城市群。面对日益严峻的“三农问题”,大中小城市(镇)协调发展符合中国特色城镇化的客观要求。成都和重庆作为全国城乡统筹综合配套改革试验区,更要加强城乡统筹力度,其中,区域性中心城镇的建设必然成为城乡统筹中的重点,也会成为新时期城镇体系优化的重点。成渝经济区城市体系优化中鼓励发展大城市群和积极发展区域性中心城镇并不相互排斥,引导城镇密集区有序发展,促进城乡统筹进程,逐步形成合理的城镇体系[8]

在成渝经济区城市经济快速发展的战略机遇期,应逐步调整优化城市体系内的等级规模结构,形成以各个城市群体为核心的、由超大城市、特大城市、大城市、中等城市、小城市组成的层次分明、规模适度、结构完整、功能合理的长江上游现代城镇网络体系,构建一个更加繁荣、和谐的成渝城市群。

参考文献:

[1]林凌.共建繁荣:成渝经济区发展思路研究报告——面向未来的七点策略和行动计划[M].北京:经济科学出版社,2005:2-22.

[2]丁睿,陈果.成渝地区城市体系空间结构研究——基于空间交互理论[J].四川建筑,2007,27(6):10-15.

[3]陈娟,秦传熙,俊林.成渝都市圈城镇体系规模结构分析[J].商场现代化,2008(9):231.

[4]孙继琼.成渝经济区城市体系规模结构实证[J].经济地理,2006,26(6):957-960.

[5]刘志慧,黎静,施晓丹.成渝经济区的城镇体系研究[J].知识经济,2008(10):69.

[6]杨明洪,孙继琼.“成渝经济区”:中国经济增长第五极[M].成都:四川大学出版社,2008:25-30.

[7]刘源,刘培森.成渝经济区城市规模分布实证研究[J].中国城市经济,2011(9):12-13.

[8]钟海燕.成渝城市群研究[M].北京:中国财政经济出版社,2007:103-121.

[9]周一星.城市地理学[M].北京:商务印书馆,2003:285.

[10]郑长德,钟海燕.现代西方城市经济理论[M].北京:经济日报出版社,2007:50-52.

[11]顾朝林,沈建发.论中国西部区域开发战略[J].地域研究与开发,2002,21(3):28-33.