我国煤层气藏特征及提高地面抽采效果的方法

2014-03-10崔树清郎淑敏王风锐张艳玲

杨 勇 崔树清 郎淑敏 王风锐 张艳玲

(中国石油华北油田分公司,河北任丘 062550)

我国煤层气藏特征及提高地面抽采效果的方法

杨 勇 崔树清 郎淑敏 王风锐 张艳玲

(中国石油华北油田分公司,河北任丘 062550)

煤层气藏与常规天然气藏相比,其赋存状态、成藏过程、气藏边界以及开采规律存在着本质差别,根据近年来我国煤层气开发的探索与实践,提出了依“势”布井的理念,应利用煤层中水的“重力势能”,根据煤层重力场、地应力场、压力场的分布特征,合理选择井型,部署井网,提高地面抽排煤层气效果;认为对于煤层气多分支水平井,高的煤层钻遇率未必能够带来高的煤层气产量,实钻中的井眼轨迹控制应以井眼光滑、总体上倾为原则,避免出现“波浪状”井眼。分析认为,通过提高储层温度来提高煤层气产气量,以及开展构造煤的钻井技术研究,是今后煤层气开发的重要研究方向之一。

煤层气;气藏特征;布井原则;井眼轨迹控制

我国煤层气藏具有低含气饱和度、低渗透率、低储层压力(储层能量)、低资源丰度、高地应力、强烈的非均质性[1-2]等特点,在煤层气水平井钻井施工以及地面抽排过程中,煤层井眼垮塌,造成钻井过程中卡钻事故频发,排采过程中井眼不能重入,无法进行后续维护性作业,严重影响了单井产气量和水平井采气寿命。同时,与常规油气藏储层相比,煤层气储层物性也有很大的区别[3-4],表现在:煤层的弹性模量比一般的砂岩或石灰岩储层低,一般小于一个数量级,而压缩系数高;气水共存;煤层气藏压力低;煤层易损害;煤层天然裂缝发育。近年来,我国煤层气勘探开发取得重大进展,煤层气多分支水平井从无到有,成为煤层气地面抽采的主要井型之一。但是,在井型选择、水平井井眼轨迹控制等方面存在着一些误区,提高煤层气地面抽采效果任重道远。

1 我国煤储层的物性特征

煤储层物性特征主要包括孔隙度、渗透率以及裂隙、割理的发育特征,煤储层物性特征的好坏是决定地面抽排煤层气井产气量高低的关键。

1.1 煤储层的渗透率

根据现有资料,我国煤层气渗透率一般都低于1 mD,较好的煤储层一般在1~10 mD,大于10 mD的储层很少。根据《中国煤层气资源》(叶建平等,1998)数据统计,我国煤储层渗透率变化为0.002~16.17 mD,平均为1.273 mD。其中,渗透率小于0.10 mD的煤层数占35%;0.1~1.0 mD之间的煤层数占37%;大于1.0 mD的煤层数占28%。我国煤层渗透率普遍较低,目前已投入商业化开发的沁水盆地东南部的渗透率一般为1~10 mD,较低的煤层渗透率影响了煤层气的解吸、扩散和渗流,也直接影响到煤层中压降的大小和压降在煤层中传播的距离[5],进而直接影响到煤层气的地面抽排情况。

1.2 煤储层的孔隙特征

煤层是一种双重孔隙介质,属裂缝—孔隙型储层[6]。割理将煤分割成若干基质块,基质块中包含大量的微小孔隙,相对于常规油气,煤层气储层中这些微小孔隙对渗透率的贡献较小,但是这些孔隙系统是煤层气渗流的必经通道,也是煤层气存储的主要空间[7],其发育程度影响煤层气的渗流能力,也直接影响地面抽排煤层气井的产能。

割理是煤层中的次要孔隙系统,但却是煤层中流体(气和水)渗流的主要通道。美国不同煤阶(Rmax=0.28%~3.86%)的煤层,在煤壁上观察到面割理密度是0.5~50条/10 cm,面割理密度平均为1.2~16条/10 cm,与我国主要矿区煤层的大、中型面割理密度比较接近。美国矿业局的资料显示,面割理方向与端割理方向的煤层渗透率之比达到17:1时,垂直面割理方向的地面抽排煤层气产量是平行面割理方向的3~10倍[8-9]。可见,割理方向是地面抽排煤层气布井时必须要考虑的重要因素之一。

2 煤层气藏与常规油气藏的差异

煤层气是一种吸附气,其在煤层中的赋存状态、成藏过程、气藏边界以及开采规律与常规天然气相比,具有本质性差别。

2.1 赋存状态不同

常规天然气是以游离状态储集在储层的孔隙空间之中,其聚集量主要与孔隙空间的大小有关。而煤层气以吸附态、溶解态和游离态3种状态存在于煤层之中,煤层气的吸附量取决于煤层孔隙的压力、温度、煤变质程度、比表面积等,往往远大于孔隙空间的体积。

2.2 成藏过程不同

常规天然气由源岩生成后,经初次运移、二次运移在储层中聚集成藏,天然气运移方向受流体动力场控制。而煤层气由煤源岩生产后直接被煤层吸附而聚集,这种聚集不受流体动力场控制而受温度场、压力场影响,相同的煤质和煤阶的煤层,随压力增大含气量增大,随温度升高含气量降低。

2.3 气藏边界不同

常规天然气藏受圈闭条件控制有明显的气藏边界,气藏内外含气具有“有”和“无”的质的变化。而煤层气藏无明显的气藏边界,只要有煤就有煤层气的存在,煤层气藏内外只有含气丰度的差别。

2.4 开采规律不同

常规天然气藏的开采主要依靠弹性驱动、水压驱动,还可以通过人工注水、注气来补充地层能量的亏空,一般在开发初期产气量最高,随着储层压力的降低产气量逐渐降低。而煤层气产出需经过降压—解吸—扩散—渗流过程,其产出特征如图1,一般是在经历短暂高峰产量(如控制排采则不出现这一特征)即进入负增长阶段,经过漫长的增产过程后,达到高峰产量阶段,然后缓慢递减。煤层气藏的这些特征,决定了煤层气地面抽采不同于常规天然气,具有其特殊性。

图1 煤层气井典型生产曲线(以山西晋城350 m×350 m井网为例)

3 提高煤层气地面抽排效果的方法探讨

我国的煤层气储量约为36.8万亿m3,占全球总量的 15%,位居世界第3位[10],但却具有世界上最为复杂的地质环境。一直以来由于煤层易破碎、断层复杂、渗透率低等特点,单井产气量难以达到预期,寻求适合我国地质特点的煤层气地面抽排技术是解决制约煤层气发展问题的重要手段之一。

3.1 依“势”布井,充分利用煤层气解吸的天然能量

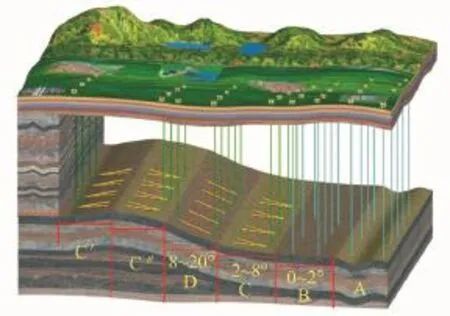

煤储层的增渗、卸压、置换和促进煤层气解吸,是高效开发煤层气的4大基本原理[11-12]。在煤层气地面抽排过程中,没有常规天然气藏中的弹性驱动、溶解气驱动、水压驱动、气压驱动等天然能量,也不能进行人工注水补充能量。目前现场应用中促使煤层气解吸的唯一能量就是煤储层中的水在自身重力作用下排出后,煤储层压力降低而产生的解吸作用。因此,煤层气地面抽排中的井型的选择应充分利用煤层中水的“重力势能”,根据煤层中的重力场(有利于煤层水的排出)、地应力场(煤层中的割理、裂缝方向取决于古地应力方向)、压力场(人工抽排产生压降漏斗)的分布特征,结合煤储层产状以及多分支水平井、U型水平井、直井(丛式井)的钻井工艺特点,合理选择井型,部署井网,提高地面抽排煤层气效果。图2是一种理想状态下的复合布井模型,对于地层倾角大于8°的较陡储层(D区),宜部署U型井;地层倾角介于2~8°之间的单斜储层以及地层倾角介于2~8°之间的褶曲构造转折端的两侧(C区、C'区、C''区),宜选用多分支水平井开采;对于水平地层、倾角小于2°的平缓地层(B区),宜选用直井(或丛式井)开采,也可选择多分支水平井开采;对于地层倾角变化较大的褶曲带(A区),宜选用直井(或丛式井)开采。

图2 煤层气开发复合布井模型

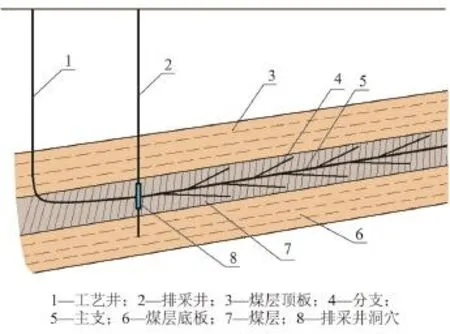

实钻过程中,在煤层倾角大于2°的地区部署多分支水平井或U型井,水平井主支、分支应沿煤层上倾方向展布,其排采井应位于水平井主支的低部位,有利于煤层气抽排过程中的排水采气(图3)。在水平煤层、煤层倾角较小(小于2°)的地区,或者由于地面原因,水平井地面井位只能位于煤层高部位的下倾煤层,部署多分支水平井时,为有利于排水降压,水平井的着陆点可设在煤层底板泥岩中,根据煤层倾角变化情况,确定水平井着陆点深度,以确保水平井主支、分支井斜角始终大于90°为原则,其排采井应位于水平井主支的低部位。

图3 煤层气多分支井示意图

3.2 改变过于追求煤层钻遇率的观念,为煤层气排采提供良好通道

“钻遇率”是指在钻井时对油层或其他矿产钻遇的概率。“煤层钻遇率”的概念是由常规油气水平井“油层钻遇率”演化而来,这一概念一直是国内外考核煤层气多分支水平井钻井技术的一个重要指标。为提高煤层钻遇率,煤层气多分支水平井钻井施工过程中,借用了常规油气水平井的导向方法,利用随钻测量(MWD)、随钻测井(LWD)等精确定向控制技术,甚至将地质导向技术应用于煤层气多分支水平井。这些轨迹控制方法,在实钻过程中一旦遇到煤层倾角局部发生变化时,往往会钻遇煤层顶板或底板。为确保高的煤层钻遇率,当钻遇煤层顶板时,就要降斜进入煤层;当钻遇煤层底板时,就要增斜进入煤层。从而,造成实钻井眼轨迹呈“波浪状”起伏(图4)。

图4 煤层气多分支水平井主支“波浪状”井眼示意图

由于过于追求煤层钻遇率而造成的“波浪状”井眼,在排水降压采气过程中,以滑动、滚动、跳跃等方式搬运的较大煤灰颗粒就会在波谷处滞留,不断积聚,进而堵塞井眼,形成残留水塞过滤效应,最终导致煤层气多分支水平井产量降低。可见,高的煤层钻遇率未必能够带来高的煤层气产量,反而易造成“灰堵”。为防止“灰堵”的发生,煤层气水平井实钻中的井眼轨迹控制不能以提高煤层钻遇率为目的,而应根据煤层的实际展布情况,合理部署井位,在保证一定煤层钻遇率的前提下,以井眼光滑、总体上倾为原则,避免出现“波浪状”井眼。

3.3 利用温度对煤层气解吸的影响,提高地面抽排效果

温度是煤层气吸附、解吸、渗流作用的一个重要影响因素,温度升高是促使煤层气解吸作用的内在动力。此外,在进入正常的排水产气阶段,解吸作用是一个吸热过程,由于解吸的持续进行,必然导致煤储层温度的小范围降低,从而阻碍解吸作用的进行。因此,通过人工手段提高煤层温度,可加快煤层气解吸速度,增加解吸量,提高煤层气采收率。注热开采是油田稠油增产的成熟技术,将这一技术应用到煤层气地面抽排过程中,通过间歇注热,使煤层温度不断改变,煤层气发生非等温解吸,提高煤层气的井筒产量。通过提高储层温度来促进解吸过程,在理论上是可行的,建议加强生产可行性论证。

3.4 适用于构造煤的钻井技术亟待突破

构造煤是指煤层中分布的软弱分层,是煤层在构造应力作用下发生破碎或强烈的韧、塑性变形及流变迁移的产物。国内外大量观测研究表明,煤与瓦斯突出事故都发生在有一定厚度的构造煤[13-14],构造煤中的煤层气含量不可忽视。对构造煤中的煤层气开采,不仅可以得到可观的煤层气清洁能源,也有利于减少瓦斯突出事故,确保煤矿安全。

在构造煤发育的软煤层中进行钻井施工,一直是个难题。因地应力大、瓦斯压力大、煤层松软,顺煤层钻孔时容易出现井眼垮塌、卡钻事故,成孔率低。我国地质构造条件复杂,构造煤发育。因此,适用于软煤层的钻井工艺亟待突破。

4 结论

(1)煤层气地面抽采技术是一项复杂的系统工程,涉及到煤田地质、钻完井工程、排采工艺等方面,我国煤层气藏的特殊性,决定了我国的煤层气开采必须要具有针对性措施,需要煤田地质学与天然气地质学紧密结合、煤储层理论与常规天然气藏工程技术紧密结合、煤层气排采技术与钻完井紧密结合。

(2)煤层气地面抽排中,应充分利用煤层中水的“重力势能”,根据煤层重力场、地应力场、压力场的分布特征,合理选择井型,提高地面抽排煤层气效果。

(3)煤层气水平井实钻中的井眼轨迹控制不应以提高煤层钻遇率为目的,而应根据煤层的实际展布情况,合理部署井位,在保证一定煤层钻遇率的前提下,以井眼光滑、总体上倾为原则,避免出现“波浪状”井眼。

[1]王生维,段连秀,张明,等.煤层气藏的不均一性与煤层气勘探开发[J].石油实验地质,2000,22(4):368-370.

[2]刘贻军,娄建青.中国煤层气储层特征及开发技术探讨[J].天然气工业,2004,24(1):68-71.

[3]于顺明,常淑敏.煤层气钻井工艺技术探讨[J].石油钻采工艺,1998,20(1):18-20.

[4]张义,鲜保安,孙粉锦,等.煤层气低产井低产原因及增产改造技术[J].天然气工业,2010,30(6):55-59.

[5]汪伟英,夏健,陶杉,等.钻井液对煤层气井壁稳定性影响实验研究[J].石油钻采工艺,2011,33(3):94-96.

[6]李增学.煤成(型)气地质学[M].北京:地质出版社,2007.

[7]白建梅,秦义,石慧宁,等.沁水盆地煤储层应力敏感分析及工艺对策[J].石油钻采工艺,2009,31(4):94-96.

[8]LAUBACH S E,MARRETT R A,OLSON J E,e tal.Characteristics and origins of coal cleat:A review[J].International Journal of Coal Geology,1998,35(2):175-207.

[9]LEVINE J R.Model study of the influence of matrix shrinkage on absolute permeability of coalbed reservoir[J].Geological Society Publication.1996:197-212.

[10]廖永远,罗东坤,李婉栎.中国煤层气开发战略[J].石油学报,2012,33(6):1098-1102.

[11]张泓,张群,曹代勇,等.中国煤田地质学的现状及发展战略[J].地球科学进展,2010,25(4):343-351.

[12]汤达祯,秦勇,胡爱梅.煤层气地质研究进展与趋势[J].石油实验地质,2003,25(6):644-647.

[13]侯泉林,李会军,范俊佳,等.构造煤结构与煤层气赋存研究进展[J].中国科学:地球科学,2012,42(10):1487-1495.

[14]陈富勇,琚宜文,李小诗,等.构造煤中煤层气扩散-渗流特征及其机理[J].地学前缘,2010,17(1):195-201.

[15]李相臣,康毅力,罗平亚,等.煤层分支水平井井眼稳定性模拟研究[J].石油钻采工艺,2008,30(6):42-45.

(修改稿收到日期 2013-11-01)

〔编辑 付丽霞〕

Research on coalbed methane reservoir characteristics and the methods of improving surface extraction effect

YANG Yong,CUI Shuqing,LANG Shumin,WANG Fengrui,ZHANG Yanling

(Huabei Oilfield Company,CNPC,Renqiu062550,China)

Compared to conventional gas reservoirs,the coalbed methane (CBM) reservoirs are essential different from the former in its occurrence state,accumulation process,gas reservoir boundary and production law.According to the practice and exploration of CBM development in China in recent years,the idea of wells distribution in accordance with “the potential” was proposed,which means using “gravity potential energy” of water in coalbed as well location principle.Based on the distribution characteristics of coalbed gravitational field,in-situ stress field and pressure field,reasonable well type and well network were selected to improve ground CBM drainage effect.For CBM multi-branch horizontal wells,high coalbed drilling rates may not be able to bring high coalbed gas production.So the actual drilling of borehole trajectory control should follow the principle of smooth wellbore and overall angled up,to avoid "wavy" well eye.Analysis figures out that by increasing the temperature to rise CBM reservoir gas production,as well as to carry out drilling technology research for tectonic coal are main research direction of CBM development for future.

CBM;gas reservoir characteristics;well distribution principle;wellbore trajectory control

杨勇,崔树清,郎淑敏,等.我国煤层气藏特征及提高地面抽采效果的方法[J].石油钻采工艺,2013,35(6):66-69.

TE37

:A

1000-7393(2013)06-0066-04

10.13639/j.odpt.2014.01.017

国家科技重大专项“山西沁水盆地煤层气水平井开发示范工程”(编号:2011ZX05061)。

杨勇,1958年生。现任中国石油华北油田分公司总工程师,教授级高级工程师。通讯作者:崔树清,电话:0317-2722842。E-mail:bh_cui@petrochina.com.cn。