“井工厂”模式在大牛地气田的探索与应用

2014-03-10王锦昌邓红琳袁立鹤

王锦昌 邓红琳 袁立鹤 王 翔

(中石化华北分公司工程技术研究院,河南郑州 450006)

“井工厂”模式在大牛地气田的探索与应用

王锦昌 邓红琳 袁立鹤 王 翔

(中石化华北分公司工程技术研究院,河南郑州 450006)

大牛地气田是典型的低孔、低压、低渗气田,为提高单井产量,缩短单井建井周期,降低单井钻井、储层改造、采油气管理的成本,2012年进行了“井工厂”开发模式的探索与应用。采用地质和工程整体部署的方法开展研究,井组部署在地质预测砂体水平展布面积广、砂体相对较厚的有利区;井组全部由水平井组成,可分为二井式、四井式、六井式,井眼轨道尽量不设计三维轨道;井组实施同步压裂储层改造。现场应用表明,“井工厂”模式水平井单井平均建井周期较常规井缩短20.11%,平均完井周期缩短23.85%,平均机械钻速提高29.08%,井组平均搬迁周期缩短50.46%。2012年“井工厂”模式的应用共节约征地面积381亩,直接节约投资3 303万元,对大牛地气田进一步推广应用“井工厂”模式开发具有借鉴意义。

井工厂;二井式; 轨道设计; 降低成本; 钻井周期

大牛地气田位于鄂尔多斯盆地北东部,属于上古生界石炭系、二叠系海陆交互相含煤碎屑岩含油气体系[1-2]。截至2012年底累计提交探明天然气储量4 500亿方,成为中石化储量第一大气田,目前气田保有产能33.43亿方。大牛地气田产能建设初期主要依靠直井+逐层压裂上返获得产能,为了增加单井控制储量范围,提高气田单井产量,进而提高气田开发的经济效益,2002年开始尝试水平井技术试验,截至2010年底经过8年的试验攻关水平井钻完井工艺技术趋于成熟,但是为了水平井规模建产过程中进一步降低钻前、钻井、压裂、后期管理成本,寻求一种水平井“工厂化”的开发模式非常有必要。因此2011-2012年,大牛地气田开展了一系列水平井“井工厂“模式开发探索和试验。试验效果表明,“井工厂”模式是可行的,2012年大牛地气田利用水平井新建产能10.018 8亿方,其中“井工厂”水平井占总井数的44%,取得了较好的试验效果。

1 常规水平井实施过程中存在的不足

1.1 平均单井占地面积大

前期实施的水平井,水平段平行排列,井网间距500~1 000 m,单井井口间距500~1 000 m。平均单井占地面积100 m×120 m,单井占地面积较大,不但增加了单井投资成本,而且浪费了大量的土地资源。

1.2 钻机搬迁费时费力

由于单井独立部署,往往一口井完井后要长距离搬迁到下一口井,钻机动迁、设备动迁不但浪费了时间,而且增加了钻井投资成本。

1.3 日益突出的环境保护问题

其一,钻机动迁过程中,往往对当地的道路、桥梁、环境有一定损害,造成工农关系出现矛盾,钻机搬迁过程中遇到道路人为阻挡情况时有发生,增加了搬迁时间,也即增加了成本;其二,单井完井后,通常钻井液不能重复利用,大量的钻井液废液,不但增加了处理成本,而且对环境的危害也增加;其三,由于单井平均征地面积较大,对地表珍贵的沙漠植被破坏较为严重,很大程度增加了环境保护的难度。

2 “井工厂”模式方案优化论证及探索试验

针对前期单井水平井施工中存在的不足,开展了井组方案论证及现场试验,试验井组DP43H井组有6口单井水平井组成。

2.1 井组井位整体部署

DP43H井组部署以利用最小的丛式井井场使钻井开发井网覆盖区域最大化的原则,部署在大牛地气田砂体展布面积大,垂向展布厚的大8-大10井区的下石盒子盒1储层,平均砂岩厚度大于15 m,平均气层厚度大于10 m,平均孔隙度大于6%,控制面积8.69 km2,动用储量13.69×108m3。

该井组有6口水平井单井组成,单井水平井水平段长1 000 m。平均单井垂深2 540 m,平均单井周期需50 d,如果采用1台钻机施工6口井,势必会造成井组完井周期较长,预计超过300 d(加搬迁时间),从第1口单井完井到最后1口单井完井时间较长,会造成先施工的几口井压裂等待时间较长,井眼稳定风险大,储层的污染程度也加大。因此方案优化后决定采用3台钻机施工6口井,平均1台钻机施工2口井,即2个单井钻井周期内可完成井组水平井的施工,大幅度地缩短了后期储层改造井眼等待时间。

井场布置既要满足3台钻机同时施工,又要尽可能缩小井场占地面积,同时又要考虑满足后期同步压裂需要。综合各方面因素,确定了6口井井场布置方案:采用2横3纵排列,横排井口70 m间距,纵排5 m间距,可满足3台钻机横向并排同时施工,每1台钻机打完1口井纵向整体拖动5 m打下口井,实现了3台钻机同时同步作业。井口布置见图1。

图1 DP43井组井场布置简图

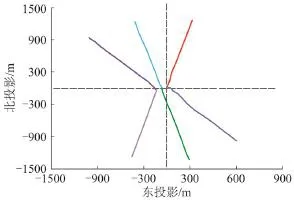

2.2 轨道设计方案

如果横排水平井水平段轨道采用平行(间距500 m)方式设计,而井口距离仅有67 m,势必造成井组6口井中有4口井是三维轨道设计。由于缺乏井组水平井施工经验,并且三维轨道在设计难度、控制难度及设备要求上都大幅度增加,从节约成本、降低施工风险、快速完井等方面综合考虑,决定采用放射状二维轨道设计,6口井水平方向呈近“米”字型展布,见图2。

图2 DP43H井组轨道水平投影示意图

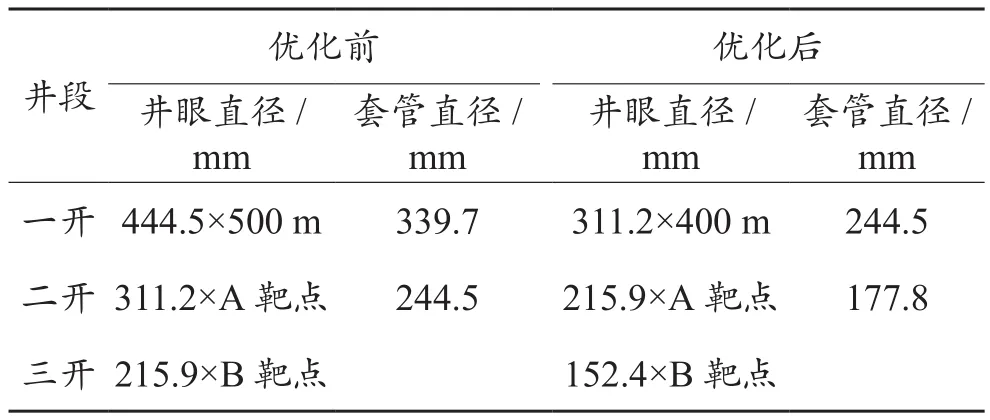

2.3 小井眼井身结构设计

大牛地气田水平井试验初期采用的井身结构水平段为Ø215.9 mm井眼,如DF2井,井身结构详见表1,当时水平段选用Ø215.9 mm井眼主要原因是:(1)井眼尺寸大,钻柱的环空间隙相对较大,钻柱的起下相对安全,对钻井出现的复杂情况处理手段相对较多[3-4];(2)低渗砂岩储层必须压裂改造才能有效建产,而当时的压裂工具不够成熟,压裂工具在Ø215.9 mm井眼作业相对安全。

表1 井身结构优化前后对比

水平段Ø215.9 mm大井眼井身结构是导致机械钻速慢的主要原因:(1)由于井眼尺寸大,单位进尺钻头切削岩石体积多[5];(2)钻头尺寸切削岩石表面积大,钻机功率在钻头处的消耗就大;(3)钻柱尺寸大、扭矩大、钻机余量相对较小。以上因素直接导致了机械钻速慢,钻井指标低。2009年开始试验水平段Ø152.4 mm井眼的井身结构。该井身结构较优化前井眼尺寸整体缩小1级,井眼尺寸的缩小,避免了大井眼井身结构的不足,在同等钻机能力情况下大幅度提高了机械钻速,同时也能够满足目前的压裂技术要求。因此井组水平井仍采用应用成熟的3级小井眼井身结构。

2.4 轨道控制技术

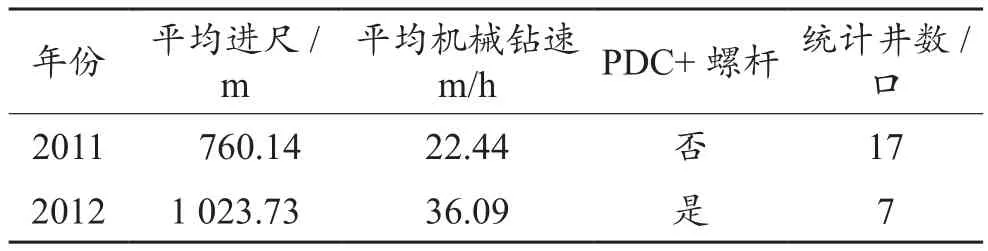

井组水平井设计轨道距离较近,特别是上部井段轨迹的防碰问题尤为重要,结合二开上部井段(直罗组~延长组)地层胶结性差,可钻性高,但易井斜的特点,优化采用“PDC+螺杆”的复合钻具组合:Ø215.9 mm钻头+Ø172 mm直螺杆+Ø214 mm扶正器+Ø177.8 mm钻铤×6根+Ø158.8 mm钻铤×7根+Ø127 mm钻杆串。该钻具组合不但防斜效果好,轨道控制精度高,而且机械钻速高,首先由于螺杆的转速较高,在相同进尺下切削下井壁的转数比常规组合高出几倍,只要钻头紧贴下井壁,其防斜效果非常好,特别是在倾斜地层,效果明显[6-8];从而可满足实钻轨迹与设计轨道符合率较高,减小了相碰的可能性。

其次,该钻具组合的本质是钟摆+螺杆,其机理是直螺杆上部的Ø214 mm扶正器使下部螺杆钻具具有钟摆效应,螺杆的高速旋转增加了横向切削力和横向切削频率,从而具有一般钟摆钻具组合所不及的防斜能力,螺杆的高转速配合高效钻头也使得机械钻速大大提高[9-12]。自推广该钻具组合后,大牛地地层上部直井段的机械钻速得到了较大提高。表2为2012年使用PDC+螺杆的复合钻进技术与2011年使用普通钻具组合的对比表。由表2可知,2012年复合钻进平均进尺1 023.73 m,较2011年增长263.59 m,其中平均机械钻速较2011年提高60.83%。

表2 2012年二开第1趟钻复合钻进与2011年普通钻进方式钻速对比情况

2.5 同步压裂方案设计

结合“井工厂”压裂模式理念,综合考虑地质概况、井场井位分布、扩大井网泄气面积、缩短作业周期等多方面因素,DP43井组实施同步压裂方案。压裂工艺应用成熟的多级管外封隔器分段压裂工艺[13]。确定压裂顺序:DP43H-2井→DP43H-1H井→(DP43H-4H+DP43H-6H)井→(DP43H-3H+DP43H -5H)井。

合理的裂缝间距应综合考虑储量动用程度和保证水平井具有较高的产能。以气藏储层条件为基础,分别利用气藏数值模拟法及极限控气半径公式优化水平井裂缝间距。综合2种方法,结合前期水平井压裂经验,确定气藏水平井的合理裂缝间距为135~166 m时不存在裂缝间干扰。1 000 m水平段压裂段数为7~8段。

结合储层特征、单井钻遇显示情况以及井网条件对施工参数进行优化。储层砂岩弹性模量为18.76 GPa,属中等杨氏模量,利于压裂裂缝的延伸[13];根据单井的录井显示以及封隔器控制范围,在全烃显示好的位置以及封隔器间距大的地方,适当加大加砂量,全烃显示差的位置以及封隔器间距小的地方,适当减少加砂量;为避免DP43井组相邻井水平段裂缝延伸可能产生的裂缝干扰,B靶点附近扩大有效改造体积,造长缝,适当提高施工排量和加砂规模;A靶点附近结合邻井对应压裂点之间距离控制缝长,适当控制加砂规模(30 m3左右),并降低施工排量。

结合前期施工经验,单井裂缝长度130 m,裂缝高度50 m,裂缝宽度4 mm,优化施工参数为:加砂规模第1级为42 m3,逐级降低至30 m3左右;施工排量由4.5 m3/min逐级降低至4.0 m3/min;前置液比例由41%逐级降低至37%;砂比为20%~23%左右;采用渐进式加砂程序,10%→ 16%→22%→28%→32%→38%逐渐增加;液氮伴注比例9%~6%,从B靶点到A靶点逐渐减少,液氮注入量大,孔隙压力增加值大,促使更好排液。

同步压裂施工时,如何同步是该工艺实施的关键点。方案优化为:同压时同时起泵,各段打开滑套后各自继续压裂;前四段,施工相差小于20 min,继续各自施工,若大于20 min,快的车组打开滑套压力平稳后等待;前4段压后停泵检修设备,第5段同时起泵压裂。该方案可保障同步压裂的顺利进行。

2.6 现场试验效果

DP43H井组实施的6口井,全部中靶,井径扩大率均小于10%,井身质量优质。轨道设计及控制技术应用到现场进行检验,在实钻过程中严格按照井组工程设计进行施工,实钻结果表明实钻轨迹与设计轨道符合率程度较高,进一步验证了井组轨道设计的合理性和可操作性。DP43H井组实钻轨迹如图3所示。整个井组砂岩钻遇率平均高达98.3%,经后期测试,最高测试无阻流量27.5×104m3/d,累计无阻流量80×104m3/d;最高日产气量6.36×104m3/d,累计日产气量27.83×104m3/d。测试放喷点火,火焰高6~8 m。“井工厂”模式在大牛地气田盒1储层试验初步成功。

图3 DP43H实钻轨迹三维显示图

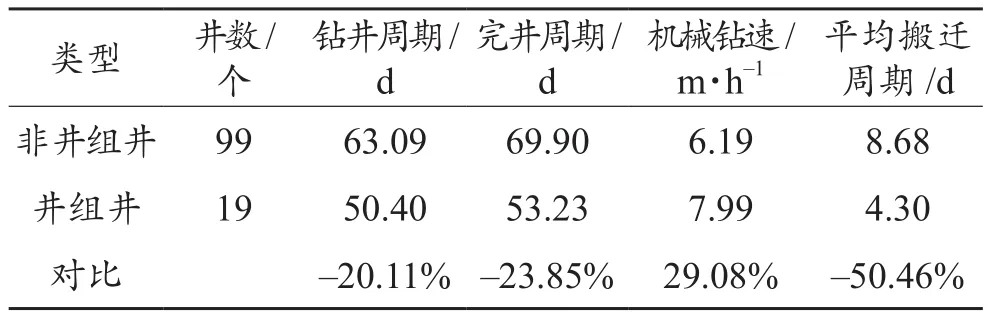

3 “井工厂”模式推广应用

2012年在DP43H井组成功实施的基础上,在大牛地气田分批部署实施了18个二井式井组、3个四井式井组,3个四井式井组分别是DPHT-38、DPT-27、DPT-72。二井式井组采用1个台子部署2口水平井,井口距离5~30 m,水平段相向展布,施工过程中采用一台钻机打2口井。四井式DPT-27井组,1个井场部署4口水平井,井口纵向5 m间距,横向337 m间距,水平段呈近“十”字放射展布,水平段都实施下盒子层位。DPHT-38井组1个井场部署4口水平井,井口纵向5 m间距,横向50 m间距,4口井分别实施下盒子和太原组2个层位如图4、图5所示。

图4 DPHT-38井组(异层)井位部署

图5 DPHT-38井组(异层)轨道设计

18个二井式水平井井组中有5组水平井井组实现了整体施工,即是完钻1口井整体搬迁或以小搬家的形式搬迁到下口井开钻。不仅节约了搬迁时间、搬迁工序,而且节约了搬迁成本,避免了因老乡拦路导致的搬迁停待。并且这5组井组中后施工的井借鉴先施工的井经验,钻井指标都有大幅度的提高。其中井组DPH-33、DPH-34井组尤为突出,该井组由三普40846HB井队施工,先施工的DPH-33井,钻井周期40.08 d,平均机械钻速9.32 m/h,后施工的DPH-34井在DPH-33井施工经验总结的基础上,指标大速提升,DPH-34井钻井周期32.27 d,较DPH-33井缩短7.81 d,平均机械钻速11.86 m/h,较DPH-33井提高27.25%。2012年大牛地气田常规水平井平均搬迁周期8.68 d,而井组中水平井施工完1口搬迁到另1口平均搬迁周期仅为4.3 d,较常规搬迁缩短50.46%,见表3。

表3 2012年井组水平井与非井组水平井钻井指标对比

2012年部署实施18个二井式、3个四井式井组,共减少井场征地24个,节约征地381亩,节约投资3 303万元;不仅减少了投资,而且方便了现场管理。同时异层井组开发可提高储量动用程度,为水平井立体开发提供技术支撑。

4 结论与建议

(1)井组水平井地质整体部署,钻井统筹施工,可切实有效减少井场征地面积,减少钻前投资成本,减少设备动迁成本。

(2)二井式井组要求储层砂体水平展布面积小,井场部署较为便捷,钻井施工快捷,是值得广泛推广的“井工厂”模式。

(3)目前完成的井组水平井并没有实施三维轨道设计,在一定程度上制约了同一井场布井数量、井口距离等,因此下一步应开展井组水平井三维轨道设计及控制技术试验,进一步完善“井工厂”模式。

[1]王锦昌,邓红林,袁立鹤,等.大牛地气田煤层失稳机理分析及对策[J].石油钻采工艺,2012,34(2):4-8.

[2]邓红琳.大牛地致密砂岩气田水平井钻完井技术[J].天然气工业,2010,30(12):59-62.

[3]王锦昌,邓红琳,袁立鹤,等.定北区块优快钻井技术研究与应用[J].长江大学学报,2012,9(1):85-88.

[4]王锦昌,巢贵业,邓红琳,等.张天渠油田套漏井治理可行性分析[J].特种油气藏,2011,18(5):124-126.

[5]闫振来,牛洪波,唐志军,等.低孔低渗气田长水平段水平井钻井技术[J].特种油气藏,2010,17(2):105-115.

[6]李爽,李玉城,段宪余,等.水平井技术在苏10区块的应用[J].特种油气藏,2011,18(3):84-86.

[7]郭红峰,宁松岩.苏10区块综合配套钻井技术[J].特种油气藏,2007,14(S0):114-123.

[8]刘岩,张哨楠,丁晓琪,等.鄂尔多斯盆地定边北部石盒子组-山西组储层成岩作用[J].成都理工大学学报:自然科学版,2009,36(2):31-36.

[9]吴允.螺杆防斜快速钻井机理探索[J].钻采工艺,2002,25(5):15-16.

[10]甘升平,赵茂,吴先忠,等.优化钻井技术在苏里格气田的应用[J].天然气工业,2007 ,27 (12):71-73.

[11]李希霞.苏里格气田水平井整体开发钻井技术[J].石油天然气学报,2004 ,32 (2):293-295.

[12]张富成,王卫忠,扈东勇,等.苏里格气田丛式井钻井技术及应用[J].石油钻采工艺,2009,31(4):36-39.

[13]李克智,何青,秦玉英,等.“井工厂”压裂模式在大牛地气田的应用[J].石油钻采工艺,2013,35(2):68-71.

(修改稿收到日期 2013-11-24)

〔编辑 薛改珍〕

Exploration and application of “Well Plant” mode in Daniudi Gas Field

WANG Jinchang,DENG Honglin,YUAN Lihe,WANG Xiang

(Research Institute of Engineering Technology,Huabei Branch Company,Sinopec,Zhengzhou450006,China)

Daniudi Gas Field is a typical low-porosity,low pressure and low permeability gas filed.To improve the output of single well,shorten the construction period of single well,and reduce the costs of single well drilling,reconstruction of reservoir,and management of oil &gas production,the exploration and application of “well plant” development mode was performed in 2012.The research was carried out in the overall deployment method of geology and engineering.The well group is located in favorable areas with wide area of horizontal expansion of sand body and relatively thick sand body in geological prediction.The well group is completely composed of horizontal wells,which can be divided into double-well type,four-well type and six-well type.For the well bore trajectory,threedimensional trajectory shall not be designed as much as possible.The synchronous reservoir fracturing improvement shall be performed for the well group.The on-site application shows that the average construction period of horizontal single well in “well plant” mode is shortened by 20.11%,the average completion period is reduced by 23.85%,the average rate of penetration is increased by 29.08%;and the average relocation period of well group is shortened by 50.46%.Application of “well plant” mode for 2012 saved the area of acquired land of 381 mu and saved directly the investment of RMB 33.03 million.The development of “well plant” mode further promoted and applied in Daniudi Gas Field can provide guidance and draw on the experience.

well plant;double-well type;trajectory design;cost reduction;drilling cycle

王锦昌,邓红琳,袁立鹤,等.“井工厂”模式在大牛地气田的探索与应用[J].石油钻采工艺,2014,36(1):6-10.

TE313.4

:A

1000-7393(2014)01-0006-05

10.13639/j.odpt.2014.01.002

十二五国家科技重大专项“特殊结构井钻完井工艺技术”(编号:2011ZX05045)。

王锦昌,1984年生。2007年毕业于西南石油大学油气田开发专业,现主要从事钻完井工程设计、研究工作,工程师。电话:13733197729。E-mail:13733197729@qq.com。