乡建乌托邦

2014-03-08邢晓雯

(文/图)邢晓雯

In contemporary China, the countryside is a hot topic. Nearly everyone—ranging from architects and urban planners to anthropologists and arts—has an opinion on rural construction. Indeed, there’s a distinct anti-city edge to some of the debates even as everyone still desires urban amenities. Two key participants in the debate are Ou Ning and Qiu Jiansheng. They were both born in southern Chinese villages and through hard work, they succeeded in leaving those home villages behind. Nevertheless, after establishing themselves as urban intellectuals, they decided to return to their ideal home—a refashioned homestead in rural Bishan. They offer an alternative model of rural construction.It is individualized, small scale, and decidedly intellectual. In this essay, Xing Xiaowen maps the ethical and intellectual debates that have surrounded the Bishan experiment.

不知道从什么时候开始,乡村突然成为一个热门话题。乡村建设、有机农业、返乡运动、自然教育,变成了一种潮流,媒体也配合地做了许多“逃离北上广”的专题。从2006年开始,他决心找一处农村来把积累的理论想法落地。他一开始走访了云南、四川的一些乡村,当他来到皖南地区的时候,马上被这里的风土人情迷住了。

逆城市化时代,已经来临了吗?

欧宁和邱建生是这其中的两名先行者。他们同样出生于中国南方的农村,通过奋斗离开了自己的乡土,却在多年后,选择另外的乡村作为他们理想的归宿。他们称自己是新的乡村建设者,并将自己的所作和民国时期的乡建运动做比较。

可是当知识分子来到乡村,乡村会以什么姿态回应呢?

碧山共同体

七月流火,黄山脚下的碧山村刚过了油菜花季,大片碧绿的农田里,水稻和玉米正热热闹闹地生长着,这个占地58.5平方公里、统计人口达2907人的村子,看不到多少人,一些还走得动的老人都下地去了。充满徽派建筑特色的村庄安静得像一幅水墨画。

午后,欧宁会坐在碧山家中的会客室里喝茶看书,身后是开放式的玻璃幕墙,可以看到小院子里的凉亭和柑桔树、罗汉松。这是一座占地四五百平方米的徽派大宅,里面精心装修过,现代化设施一应俱全。

2011年,欧宁卖掉在北京的房子搬来这里居住,搬家时雇了9辆卡车从北京将家具和书籍运来,以显示他对碧山计划的决心。

这个碧山计划,是他心中深藏许久的一个乡村建设梦想。

1969年,欧宁出生在广东湛江的一个农村。他小时候非常讨厌农村,讨厌家里的贫穷,渴望通过自己努力永远地离开农村。

离开了农村的欧宁,反而开始对农村问题越来越感兴趣。拍摄《三元里》让他开始关注失地农民的问题,他大量阅读民国时期梁漱溟、晏阳初等人的乡村建设实践,走访国内扎根乡村的NGO,甚至国外的嬉皮公社实践。

2011年6月5日,欧宁在广州时代美术馆的展览中宣布“碧山计划”启动,他做了一个“碧山共同体:如何建立自己的乌托邦”的演讲,表示希望为观众提供一种以文艺形式参与乡村建设的初步思路。

对于“共同体”,欧宁的解释是“所有共同生活在其中的人,有共同的价值观”。

艺术家和村民,能形成“共同体”吗?

不管怎样,搬进碧山村后,欧宁和和他中学时代的好友左靖,按照自己的理想开始行动了。

2011年8月26日至28日,欧宁通过自己的资源,在碧山村举办了首届“碧山丰年庆”。丰年庆邀请了艺术家、建筑师、乡建专家、作家、导演、设计师、音乐人,以及致力于乡土文化研究的当地学者,举办乡建学者和乡土建筑研究者的学术研讨,举办与乡土生活相关的建筑、家具和生活用品设计、影像艺术作品以及其他手工艺品的展示,还有当地戏曲和舞蹈的演出活动等。

期间左靖启动了“黟县百工”项目,带领安徽大学新闻学院学生调研考察了90项黟县传统手工艺,调研结果以论文、随笔、图片及纪录视频等方式展现。

村子从来没有这么热闹过。

欧宁打算把“碧山丰年庆”作为碧山计划的长期执行项目,但不料才到第二年,丰年庆正准备开幕时,突然被县政府紧急叫停,且没有给出确切的原因。

知识分子的雄心勃勃第一次遭遇来自现实制度的沉重打击,这对欧宁的影响非同小可,“碧山计划”也因此放慢脚步。他坦承,“自己想的比做的多太多,因为很多问题涉及村民组织,要面对政府,不确定性太大了”。

而碧山却悄悄地在艺术圈内出名了,陆续有文化人在村里买古民居改造翻新,目前已经有20多户。

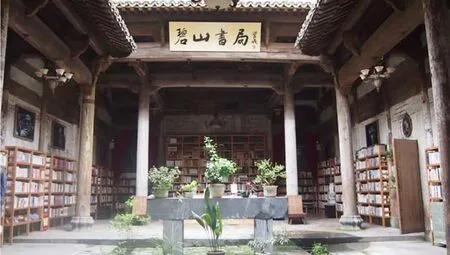

今年4月份,由欧宁帮忙牵线、筹备了两年多的南京先锋书店碧山分店——碧山书局开张,倒意外地使碧山这个地方火了一把。这个小资情调书店开在碧山村汪姓祠堂启泰堂,有舒适的沙发可以喝咖啡,可以读到很多外文书,成为国内小资青年的“朝圣”之地。开业至今,竟然没有亏损,每天营业额高的时候可以有2000多块钱。

可是来书店的都是外地人,本村人只是偶尔走进来瞧瞧,从来不会买,二楼一排书柜里的英文书从来没有村民去碰。

当艺术家遇上村民

7月2日,南京大学“中国研究”国际暑期班,也是慕“碧山书局”之名而来参访。首次接触“碧山计划”的哈佛女博士周韵很快有了自己的判断:所谓“碧山共同体”是精英分子的想象,其实是将真正的农民排除在外的。

周韵在其新浪微博上连发17条微博和长文《谁的乡村,谁的共同体?——品味、区隔与碧山计划》,质疑“碧山计划”是精英对田园的想象,将真正的村民排除在外。

欧宁于7月5日发出《回应@一音顷夏(周韵)对碧山计划的质疑》为碧山计划辩护,周韵又于7月6日凌晨发表《回应欧宁》一文,在微博和豆瓣网站上引发网友为两派“站队”,展开了一场热烈的辩论。

欧宁不否认自己的精英主义思想,而且也不认为需要抹平它。但在乡村建设工作中,他和农民的交流确实遇到很多摩擦,他认为在农村缺乏有执行力的人。

和周韵一起参观过碧山的公益行动者李思磐认为:“这帮艺术家对农村的价值,只能说没有坏处还有点儿好处,只是他们做不了农村社区发展工作,一切动员和赋权工作都需要技巧,需要无止境花时间的,相信艺术家干不了。”

在66岁的村民汪寿昌眼里,艺术家对于碧山有另外一种意义。这个1966年的返乡知识青年,从近年来开始画碧山八景,记录村史,他现在是碧山书局的一名管理员。他在碧山书局有一本专门的日记,记载村里每天发生的事情。但他既不打算交给艺术家做展览,也没打算自己出版,“他们做他们的,我做我的。”

在碧山做了20多年村支书的朱显东,把这些来买房的艺术家当作碧山的资源。他直言不讳:“欧宁左靖没搞什么大气候出来,他们那些事情跟老百姓无关,老百姓种的是田,他们看的是书。但是,这些外地来的老板享受我们的资源,我们村有这么好的生态田园风光和古民居等,他们也要为我们村做点贡献。”

最近,村里搞“亮化工程”,主要的街道都要装路灯。老百姓不愿意交电费。村里就找这些外地来买房子的“老板”开了一次座谈会,让他们一个人负责一段路的电费。欧宁掏了5000块钱,左靖因为买了两套房子,“认捐”了1万块钱。

朱显东还说服欧宁花10万块钱买下了欧宁家隔壁的一个荒废的房子,希望他做成一个“村史博物馆”,还可以免费教村民学电脑。一提起这件事情,欧宁就十分生气,觉得自己有点“任人鱼肉”的感觉,可是又有什么办法,“我现在住在这个村子,不得不和村里各种复杂的关系打交道。”

培田春耕节

厦深高铁开通以后,从深圳到福建省龙岩市,也就四个小时车程。

龙岩跟全国各地大部分的三四线城市没有什么区别,出了火车站只见一个空荡荡的大广场,有很多开摩托车私家车的人凑上来问你去哪里。只有浓重闽南口音的普通话,才让我意识到这是在福建。恰逢清明假期,客运站的车票早早卖完,我也只好上了一辆黑车。

黑车司机在盘绕的山间公路上以八九十公里的时速飞驰,开了一个多小时,到达培田村时已是晚上九点了。

下车时发现脚底下踩着的是鹅卵石,一抬头看到眼前是一口黝黑安静的大池塘,一轮圆月悬在池塘低空上,空气新鲜得醉人。池塘边上是一个旧牌坊,顺着牌坊往前望去,一条鹅卵石路在月光下泛着微光,两边是深陷在夜幕中的古老大屋。

穿过古村,过了一道桥和另一个牌坊,是一个规划齐整的新村,一部分村民住在新村,几乎每家都是一个民宿。民宿的阿姨热情招待了我,端出了一盘自己做的当地小吃“清明果”。这一天,我在现代和旧时、在城市和乡村间不断变换。

第二天清晨7点多,我被一阵阵急促的鞭炮锣鼓声吵醒,第三届培田春耕节开始了。春耕节有一支这样的游行队伍:领头的是“神铳队”,男人们,抬着从文武庙里抬出来的神像“神农“,举着“肃静”、“回避”令牌;紧跟着的是腰鼓队、舞龙队,村里的长者穿上唐装也组成一支队伍,还有农具队,农妇直接拉着一头牛就进入了游行队列中。一路上锣鼓声伴着鞭炮声,全村人都出动了。

游行的队伍踏着鹅卵石路,从旧村巡游一圈,又到新村,最后在村口荷花池前面停下来。把神农面向宗祠恭恭敬敬地放好,上供、礼生,行三献礼。接下来,游春牛,开展农耕比赛,吸引了一堆扛着“长枪短炮”的摄影客。

每年举办的春耕节以农耕体验为主线,让村民和外来游客共同参与,内容涉及扶犁下田、乡村工艺展示、培田小吃比赛、文艺表演。今年引入了海峡乡村建设论坛和纪录片放映,吸引来自全国各地的乡建发烧友。

在建于康熙年间的老厝“官厅”里,专家学者围坐在一张大木桌前,就开起“社会建设论坛”,里三层外三层挤满了旁听的人。到了晚上,在明代大屋衍庆堂里,一场“乡土影像展”成为村民饭后休闲的去处。春耕节这几天,村口路边、大榕树下,随处可看到有三两的人操着外地口音,神色严肃地讨论着一些关于国家、社会、乡村的话题。

再造传统?

可是在村民的记忆中,“春耕节”不是自古以来就有的节日。在60多岁的村民吴来星印象中,培田以前有“莳禾节”,每家每户在春天开耕之前会祭拜一番,但不是全村的节日。“春耕节”的形成,还是邱建生“发明”的。

2003年,在人民大学乡村建设研究院的支持下,国企员工出身的邱建生在河北定县翟城村建立了乡村建设学院,这里曾是“世界平民教育之父”晏阳初先生进行平民教育实践的地方。

但在三年后,晏阳初乡村建设学院因为各种原因被迫关闭。邱建生又带着自己满腔乡村建设的理想,回到家乡福建,在本土的正荣基金会支持下创办了培田社区大学。

邱建生试图通过平民教育,复兴培田这座有800年历史的村庄,同时根据培田村本身的民俗,创办“春耕节”,使之成为培田特有的一项文化符号。

今年,培田村的实践进入到第三个年头,春耕节发展成一个旅游品牌。春耕节的名声在福建渐渐远扬,一位游客跟老村民吴来星说,在厦门的公交车上都能看到春耕节的广告。“培田出名了,以后游客多了,会给村里带来更多收益。”吴来星摇摇头,“游客不要太多,现在这样就可以了。”

邱建生为创办“春耕节”作的解释为,“恢复农村耕读传统。”

耕读传统是否能因此恢复?邱建生从河南请来了75岁的“中原鼓王”衡生喜,这个沉寂已久的客家山村第一次响起了中原的盘鼓声,组建了妇女盘古队。然后,在村里办社区大学,让刚毕业的大学生给农民开夜校。

“腰鼓队”和“社区大学”,几乎是邱建生做乡建的标配,他在福建莆田的汀塘村乡村建设,也是走的这一套路。

邱建生和欧宁是认识多年的老友,他们曾经开玩笑,想互换身份到对方的农村体验一下,但到目前为止没有实施过。很多人拿他们做比较,有人说邱建生的乡村建设“更接地气”,但欧宁不这么认为。培田村刚开始做春耕节的时候,他去参观过,“他们也很精英啊,高高在上作报告,很多大学教授关起门来讨论,他们唯一能接地气的就是,在开幕的时候打腰鼓。”