松辽盆地北部卫星-升平地区扶余油层二油组沉积相研究

2014-03-06黎祺胡明毅油气资源与勘探技术教育部重点实验室长江大学长江大学地球科学学院湖北武汉430100

黎祺,胡明毅 ( 油气资源与勘探技术教育部重点实验室 (长江大学)长江大学地球科学学院,湖北 武汉430100)

三肇凹陷是松辽盆地最重要的生油、富油凹陷之一,白垩系泉头组三、四段的扶余油层 (Kf)为三肇凹陷的主要含油层系之一,也是目前油气勘探的重点层系[1]。自20世纪60年代钻遇工业油流以来,先后有众多学者[2~7]对三肇凹陷Kf的沉积相进行了研究,但从大比例尺角度对小面积范围内的沉积微相研究却相对较少。由于该区Kf属于低孔、低渗的致密岩性油气藏,为小型河道砂体沉积形成,砂体单层厚度小,横向变化快,空间展布规律复杂[8,9],导致了近年来该区剩余探明储量动用率低,空白区油气勘探进展缓慢。中、小比例尺的沉积相研究已经不能满足该区油气生产勘探的需要,笔者在前人研究的基础上,以精细岩心观察为基础,依据录井、测井等相关资料,通过层序地层划分,以Ⅴ级层序格架为单元对研究区扶余油层二油组(Kf2)沉积微相类型及平面展布特征进行了系统研究,从而为分析复杂的砂体空间展布规律提供依据,为精细储层预测和进一步油气勘探指明方向。

1 区域地质概况

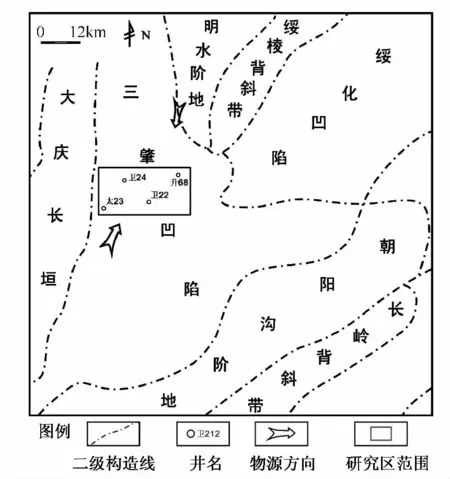

松辽盆地位于中国东北部,盆地总面积约26×104km2,属中-新生代大型陆相坳陷盆地[8],油气资源丰富。卫星-升平地区位于松辽盆地北部中央坳陷区三肇凹陷内 (图1),西侧为大庆长垣,东邻朝阳沟阶地,北接明水阶地。白垩系自下而上沉积了火石岭组、沙河子组、营城组、登娄库组、泉头组、青山口组、姚家组、嫩江组、四方台组和明水组等地层[10],笔者研究的Kf是该区主要的含油层系之一。前人研究成果表明,三肇凹陷Kf沉积于松辽盆地拗陷期,发育于泉头组二段沉积末期盆地整体抬升遭受冲刷、侵蚀之后至青山口组一段底突然湖侵之前,总体上表现为具有沉陷特点的陆相充填沉积建造[11]。在该时期,凹陷基底持续稳定沉降,广泛接受沉积,物源主要来自于北部和西南部,凹陷内地形十分平缓,古气候炎热干旱,沉积水体较浅,湖平面波动频繁,总体上发育一套大型湖盆浅水三角洲沉积。

图1 研究区位置及构造分区图

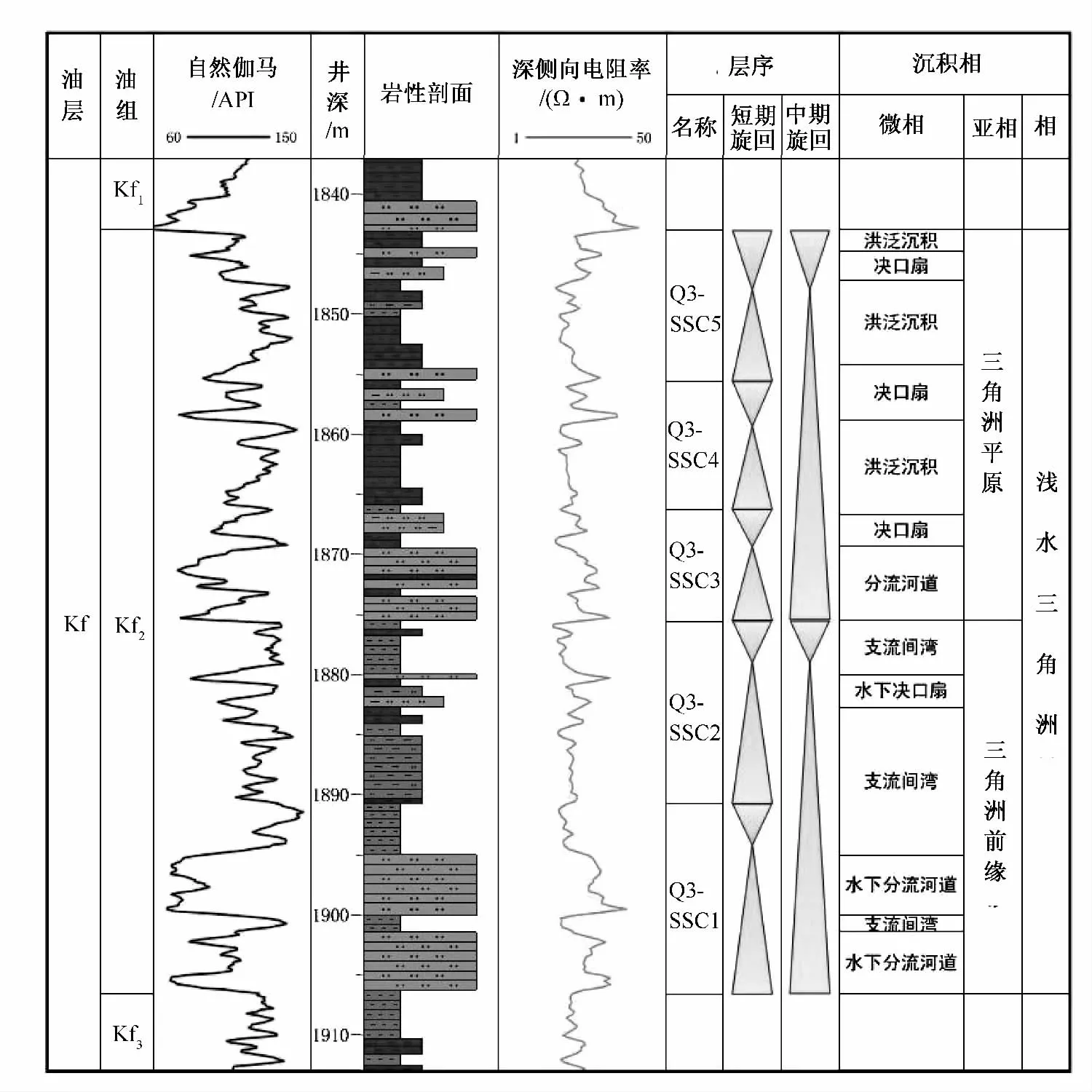

图2 研究区层序地层及沉积相综合柱状图

2 层序地层划分

Kf自下而上划分为3 个 油 组 (Kf3、Kf2、Kf1),笔者研究的目的层段为Kf2,其对应地层相当于下白垩统泉头组三段的上部。在精细岩心观察、录井和测井资料分析的基础上,以间歇暴露或河流底部冲刷作用形成的短暂间断面或岩性突变面作为层序边界,将区内Kf2划分为5个Ⅴ级层序,分别 为 Q3-SSC1、 Q3-SSC2、Q3-SSC3、Q3-SSC4和Q3-SSC5(图2)。其底界面为Kf2底部一段厚度较大的泥岩顶面,在测井曲线上具有较为明显的突变特征;顶界面为Kf1底部河道砂体的底面,为一个Ⅲ级层序界面[12],以界面之上全区范围内广泛发育的分流河道砂体为特征。Kf2沉积时期,沉积速率稳定,且不发育明显的坡折带,每个Ⅴ级层序的厚度均在10~20m左右,旋回结构发育完整。

3 沉积相类型及特征

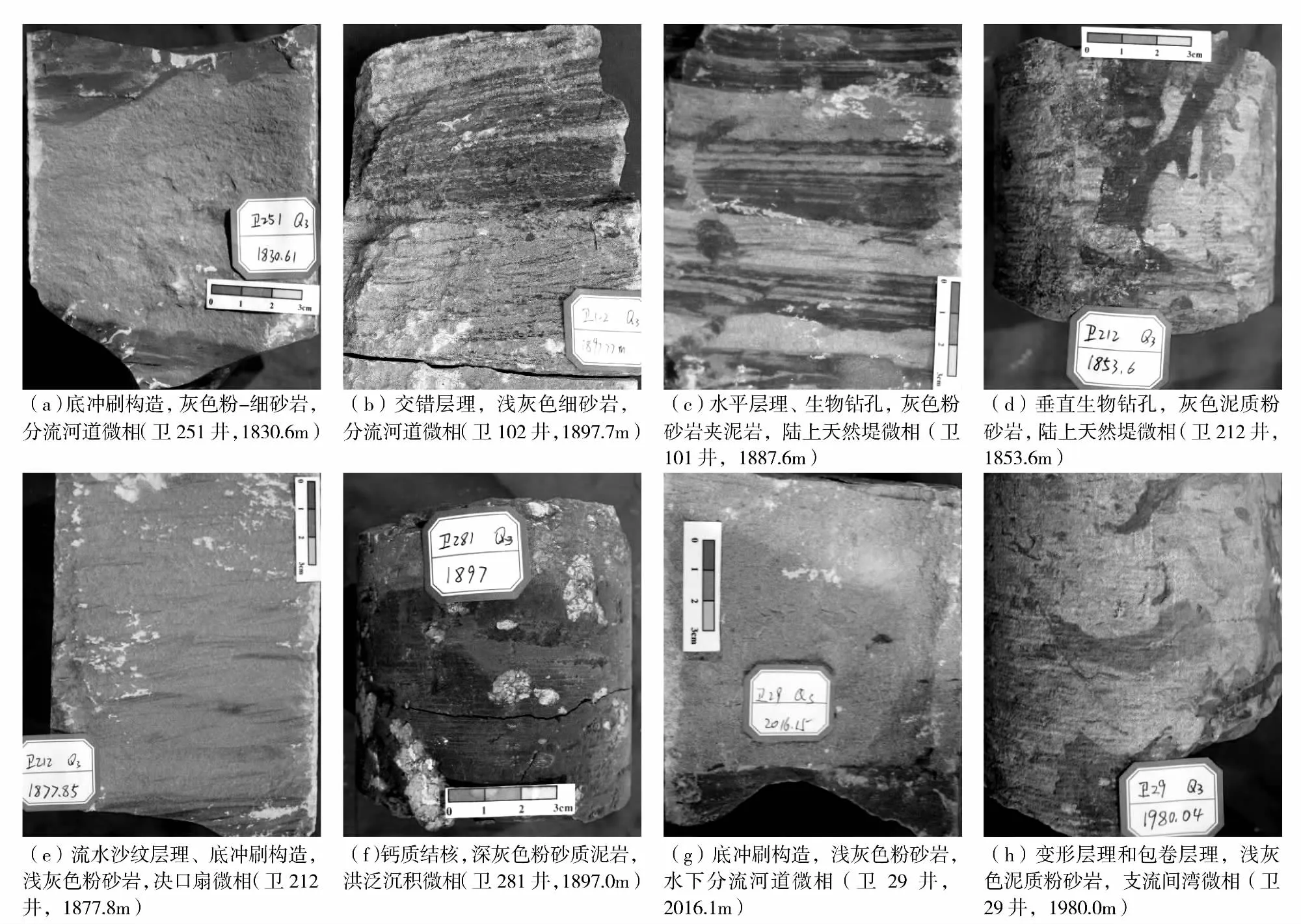

通过大量的精细岩心观察描述,依据沉积构造、岩石类型及测井曲线响应特征等相标志对研究区内Kf2沉积相进行了分析研究,认为Kf2发育一套以陆源碎屑为主的浅水三角洲沉积,可划分为三角洲平原和三角洲前缘2个亚相。

3.1 三角洲平原亚相

三角洲平原亚相是研究区Kf2的沉积主体,主要发育分流河道、决口扇和洪泛沉积等微相类型,局部发育陆上天然堤微相。沉积物以浅灰色-灰白色粉砂岩、泥质粉砂岩及紫红色泥岩为主,还含有少量细砂岩和粉砂质泥岩,局部层段可见灰绿色泥岩,但厚度较小。

1)分流河道 分流河道微相是三角洲平原亚相的主要构成单元,其携带的大量泥砂是三角洲平原环境中砂质沉积物的主要来源。根据大量岩心观察,研究区内分流河道砂体以浅灰色粉-细砂岩为主,底部常具底冲刷构造 (图3(a)),为向上变细的正粒序。发育有大量槽状交错层理 (图3(b))、板状交错层理、平行层理及流水沙纹层理。自然伽马和深侧向电阻率曲线通常显示为异常高幅的钟形或齿化钟形。

2)陆上天然堤 研究区陆上天然堤微相发育较少,主要集中在分流河道附近,岩性为灰色泥质粉砂岩夹泥岩,发育小型交错层理、水平层理 (图3(c))和流水沙纹层理,可见植物碎片和生物钻孔 (图3(d))。

3)决口扇 主要由浅灰色粉砂岩和泥质粉砂岩组成,粒度较天然堤微相稍粗,比河道沉积细,单层砂体厚度较薄,一般小于2m。具有小型交错层理、块状层理和流水沙纹层理 (图3(e))。测井曲线形态为中幅指状,底部为弱突变接触。

4)洪泛沉积 洪泛沉积微相为分流河道间的泥质沉积,岩性上以紫红色泥岩为主,夹少量粉砂质泥岩,反映沉积环境为暴露氧化环境。可见大量钙质结核 (图3(f))和少量植物碎片。自然伽马曲线呈低幅锯齿状。

图3 研究区典型沉积构造岩心照片

3.2 三角洲前缘亚相

三角洲前缘亚相较三角洲平原沉积水体深,其岩性以灰色粉砂岩、泥质粉砂岩和灰绿色泥岩为主,沉积物粒度较细,颜色较深,反映其沉积环境主要为弱还原-还原的水下环境。主要发育于Kf2中、下部,研究区靠东北部地区。

1)水下分流河道 水下分流河道是分流河道向湖盆方向继续做惯性流动的水下延伸部分。其沉积特征与分流河道相类似,但沉积物粒度较细。岩性主要为灰色粉砂岩,含少量泥质粉砂岩和粉砂质泥岩,显正韵律沉积序列。河道底部含有泥砾和较为明显的冲刷面 (图3(g)),测井曲线形态为高-中幅箱形或钟形。

2)水下决口扇 浅水三角洲沉积中,由于湖水的顶托作用,导致水下分流河道不稳定性增加,频繁改道、分叉、决口[13]。水下决口扇微相通常由薄层状灰绿色粉砂岩和泥质粉砂岩组成,沉积厚度一般小于1.5m,常发育流水沙纹层理。自然伽马曲线表现为中幅齿状或漏斗状。

3)支流间湾 支流间湾为水下分流河道间相对低洼的地区,水动力条件较弱。沉积物颜色以灰绿色为主,反映沉积环境为弱还原-还原的水下沉积环境,岩性主要为泥岩和粉砂质泥岩夹少量薄层状泥质粉砂岩。内部发育有水平层理和变形构造 (图3(h)),局部可见黄铁矿晶块、介壳类化石和生物扰动构造。测井曲线以低幅齿状为主。

4 沉积相平面展布特征及纵向演化

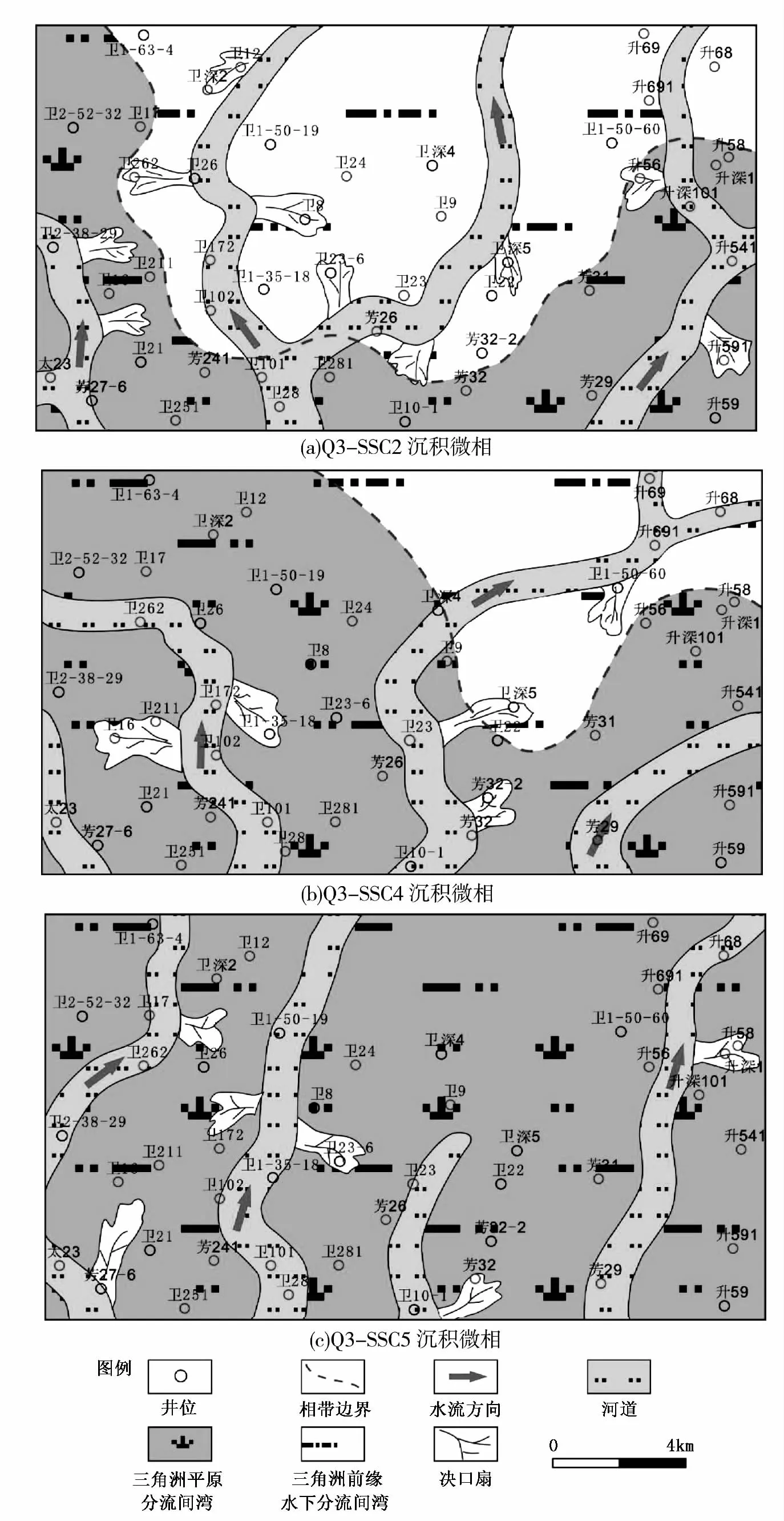

在研究区物源分析的基础上,通过单井沉积微相分析和连井剖面沉积微相对比,结合地层厚度、砂地比和砂体厚度图,以Ⅴ级层序地层格架为单元,绘制了Kf2沉积微相平面图 (见 图 4)。 笔 者 以Q3-SSC2、Q3-SSC4 和 Q3-SSC5等3个时期为例分析研究区沉积微相演化特征。

1)Q3-SSC2沉积时期 研究区沉积水体较深,北部大面积发育三角洲前缘亚相沉积,南部边缘和两翼为三角洲平原沉积,物源主要来自于三肇凹陷南部,河道整体由南向北推进。该沉积时期,河道频繁改道、分叉、决口,发育有大量决口扇和水下决口扇微相。

2)Q3-SSC4沉积时期受气候条件影响,沉积水体逐渐变浅,与Q3-SSC2沉积时期相比,三角洲前缘沉积面积明显缩小,发育在研究区东北部,说明湖盆中心位于研究区东北方。在新发育三角洲平原亚相沉积的地区,泥质沉积物颜色由灰绿色或深灰色变为紫红色,沉积环境转变为暴露的氧化环境。

3)Q3-SSC5沉积时期

图4 研究区Kf2沉积微相平面图

沉积水体持续变浅,全区范围内发育三角洲平原亚相沉积。该沉积时期,河道砂体广泛发育,受北部物源影响,整体呈现南北向展布特征。在该阶段沉积末期,水体进一步下降,于Kf2顶部达到了松辽盆地Kf沉积时期的最大水退期,形成了一段全区范围内广泛发育的分流河道砂体沉积。

上述研究表明,研究区Kf2主要为一套三角洲平原-三角洲前缘沉积体系,沉积水体逐渐由深变浅。Q3-SSC1、Q3-SSC2沉积期,研究区水体较深,区域上发育三角洲前缘亚相和三角洲平原亚相,其中三角洲前缘沉积面积较大,河道分叉较多;Q3-SSC3、Q3-SSC4沉积期,气候条件变干燥,湖平面开始下降,三角洲前缘亚相沉积范围迅速收缩,河道砂体发育规模增大;Q3-SSC5沉积期,水体持续下降,三角洲前缘亚相消失,全区范围发育三角洲平原亚相,物源供给充足,河道砂体最为发育。综上,Kf2沉积时期,研究区经历了三角洲前缘与三角洲平原共同沉积到全区范围三角洲平原沉积的一个持续水退的沉积演化过程。

5 结论

1)以岩心观察为基础,根据录井、测井响应等特征,以间歇暴露或河流底部冲刷作用形成的短暂间断面或岩性突变面作为层序边界,将三肇凹陷卫星-升平地区扶余油层二油组 (Kf2)划分为5个Ⅴ级层序,分别为 Q3-SSC1、Q3-SSC2、Q3-SSC3、Q3-SSC4及 Q3-SSC5。

2)研究区Kf2主要发育一套浅水三角洲沉积,可分为三角洲平原和三角洲前缘2个亚相,进一步划分为分流河道、水下分流河道、陆上天然堤、决口扇、洪泛沉积等多个微相类型,主要为分流河道和水下分流河道沉积。

3)研究区Kf2的沉积相演化具有一定的延续性和发展性,由Q3-SSC1到Q3-SSC5时期沉积水体逐渐变浅。Q3-SSC1、Q3-SSC2时期,研究区主要发育三角洲前缘亚相沉积,小面积发育三角洲平原亚相沉积;Q3-SSC3、Q3-SSC4时期,三角洲前缘亚相沉积范围收缩,河道砂体发育规模增大;Q3-SSC5时期,三角洲前缘亚相消失,全区范围内发育三角洲平原亚相,河道砂体最为发育。

[1]白云风,冯志强,程日辉,等 .大庆长垣扶余油层沉积层序构成及充填响应 [J].吉林大学学报 (地球科学版),2012,42(2):312~320.

[2]张明学,王丽静,梁江平 .松辽盆地头台地区扶余油层沉积特征 [J].大庆石油地质与开发,2007,26(6):43~46.

[3]朱筱敏,刘媛,方庆,等 .大型坳陷湖盆浅水三角洲形成条件和沉积模式——以松辽盆地三肇凹陷扶余油层为例 [J].地学前缘,2012,19 (1):89~99.

[4]胡明毅,马艳荣,刘仙晴,等 .大型坳陷型湖盆浅水三角洲沉积特征及沉积相模式——以松辽盆地茂兴-敖南地区泉四段为例 [J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2009,31(3):13~17.

[5]李洋,朱筱敏,宋英琦,等 .松辽盆地榆树林油田下白垩统泉头组扶余油层浅水三角洲沉积特征及其演化 [J].高校地质学报,2013,19 (1):23~31.

[6]王雅春,郑继明 .宋站南地区扶二组沉积微相特征及其与油气的关系 [J].特种油气藏,2011,18(6):15~17.

[7]邹才能,赵文智,张兴阳,等 .大型敞流坳陷湖盆浅水三角洲与湖盆中心砂体的形成与分布 [J].地质学报,2008,82(6):813~825.

[8]张顺,崔坤宁,张晨晨,等 .松辽盆地泉头组三、四段河流相储层岩性油藏控制因素及分布规律 [J].石油与天然气地质,2011,32 (3):411~419.

[9]林铁峰,胡明毅,蔡全升,等 .松辽盆地北部汪家屯地区泉四段沉积相特征 [J].石油天然气学报 (江汉石油学院学报),2013,35 (5):12~17.

[10]刘宗堡,付晓飞,吕延防,等 .大型凹陷向斜区油气倒灌式成藏——以松辽盆地三肇凹陷扶杨油层为例 [J].地质论评,2009,55 (5):685~692.

[11]李延平,陈树民,宋永忠,等 .大庆长垣及以东泉三、四段扶杨油层浅水湖泊-三角洲体系沉积特征 [J].大庆石油地质与开发,2005,24 (5):13~16.

[12]刘国志,王海涛,张峰,等 .大庆长垣以东地区扶杨油层层序地层格架 [J].石油实验地质,2009,21(6):598~601.

[13]王立武 .坳陷湖盆浅水三角洲的沉积特征——以松辽盆地南部姚一段为例 [J].沉积学报,2012,30(6):1053~1059.