东海陆架盆地南部新生代盆地原型及类比与油气勘探意义

2014-03-06赵汗青中海油服物探事业部数据处理解释中心天津300451

赵汗青 (中海油服物探事业部数据处理解释中心,天津300451)

李德勇 (中国海洋大学海洋地球科学学院,山东 青岛266100)

王海平,李春雷,纪中云 (中海油服物探事业部数据处理解释中心,天津300451)

1 区域地质

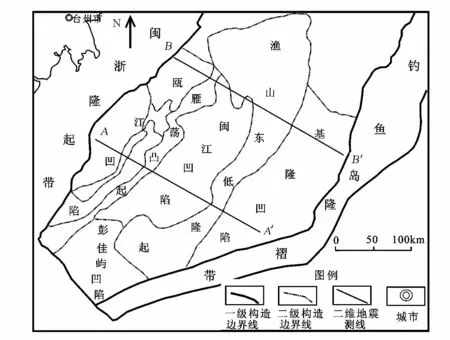

东海陆架盆地南部位于东海大陆架南侧,属于东海陆架盆地的一部分,构造单元可划分为西部坳陷带、中部隆起带和东部坳陷带,呈现 “四凹两凸”的构造样式。“四凹”包括瓯江凹陷、闽江凹陷、基隆凹陷和彭佳屿凹陷4个负向构造单元;“两凸”是指雁荡低凸起和渔山东低隆起2个正向构造单元 (图1)。区内地质条件复杂,新生代以来经历了多期构造运动,属典型断-坳原型叠加的复杂改造型残留盆地,新生界油气勘探潜力较大[1]。现今,残留盆地的表象已不能完全表征盆地的各个发育阶段,依靠其做出的判断也会直接影响油气勘探的成败。因此,探讨其盆地原型,并与成熟探区同类型盆地油气成藏条件进行类比,具有重要的现实意义。

图1 东海陆架盆地南部构造分区图

2 新生代盆地原型演化及分类

东海陆架盆地南部演化可以分为中生代及新生代2大旋回。基于现有的地震资料解释、沉积物源分析及岩浆岩时空分布等证据,国内学者对中生代盆地原型及演化尚存争议,但对新生代盆地原型主要为弧后引张盆地的认识则较为统一[2,3]。晚白垩世之后,研究区在中生代残留盆地的基础上,太平洋板块俯冲产生上涌热幔柱的背景下,地壳上部发生张性拉裂,为裂谷型断陷盆地的形成提供了有利条件[4],盆地原型演化进入会聚环境俯冲背景下的弧后扩张期[5,6]。随着裂陷中心由西向东逐渐迁移,东海陆架盆地南部进入鼎盛形成期,引张的弧后盆地发育了巨厚的古近系和新近系沉积,形成了现今盆地油气勘探层系以新生界为主的格局。

笔者结合区域构造背景分析,同时运用平衡剖面技术,将东海陆架盆地南部新生代盆地原型演化划分为如下3个阶段。

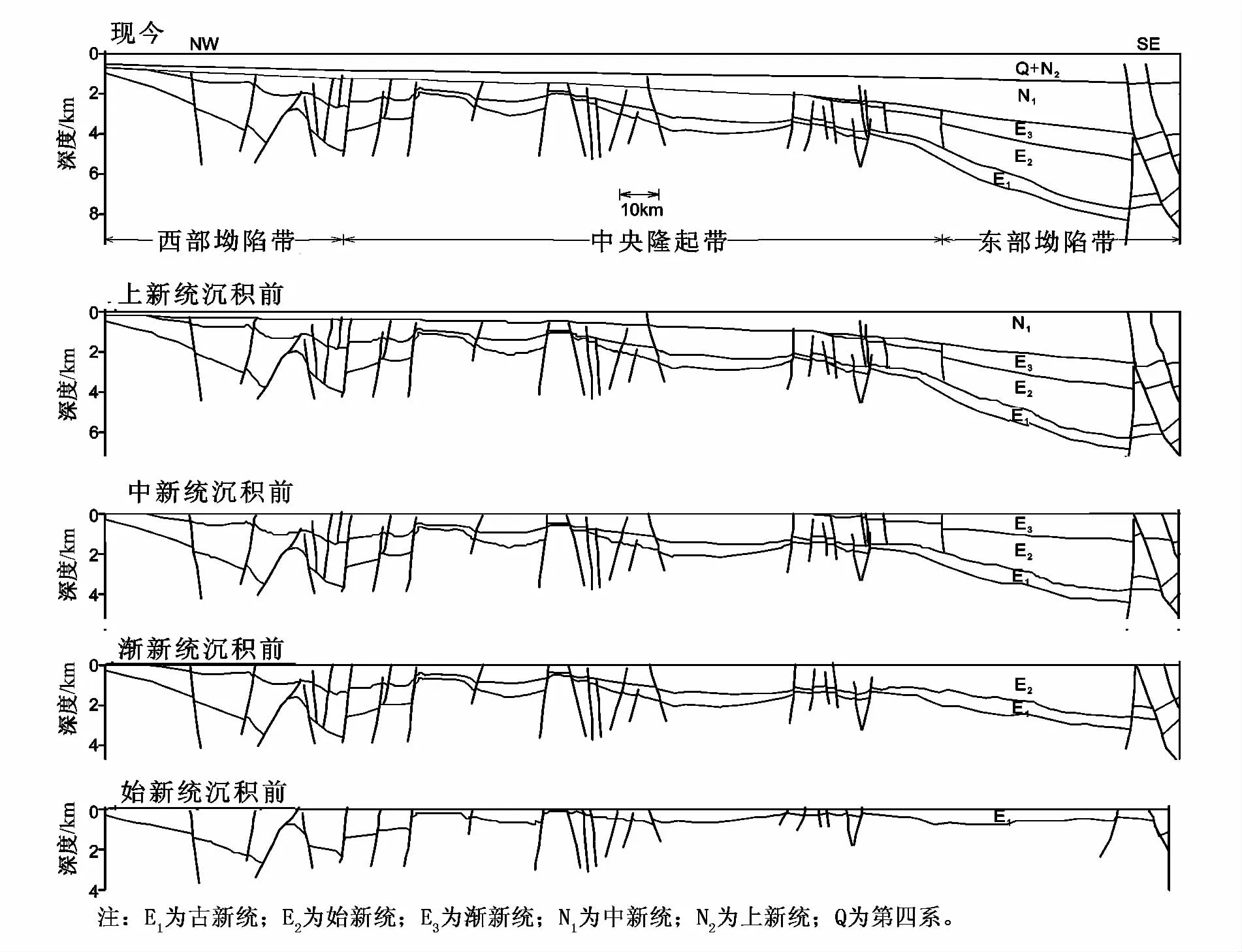

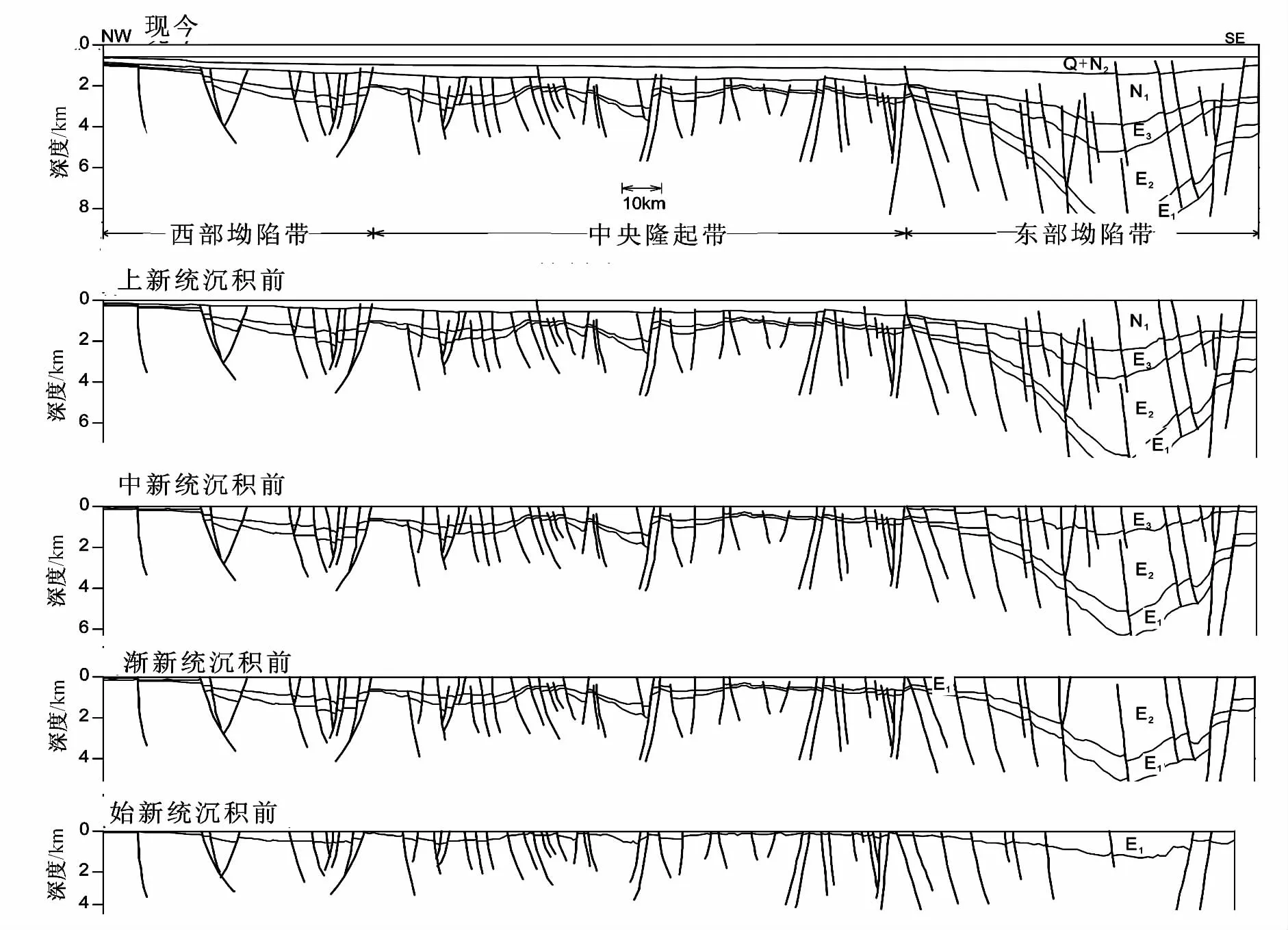

2.1 裂陷-断陷期与箕状、双断盆地

古新世~始新世,在太平洋板块、欧亚板块和印度板块相互作用及其伴生的深部地质作用影响下,中国东海陆架区南部处于右旋张扭裂陷构造环境[7]。古新世,东海陆架盆地南部裂陷中心位于西部坳陷带[8],形成 “东断西超”的箕状结构 (图2、3)。

图2 东海陆架盆地南部二维地震测线AA’平衡剖面

始新世,太平洋板块由斜向俯冲转为NWW向垂向俯冲,欧亚板块东南缘遭受强烈挤压,同时印度板块和欧亚板块南缘也发生碰撞挤压,使得研究区处于右旋张扭应力场中。太平洋俯冲板块因菲律宾海板块的生长而逐渐后撤[9],裂陷中心向东迁移,盆地范围向东扩展,在基隆凹陷形成了厚达万余米的裂陷充填。盆地两侧受断裂控制明显,为 “双断结构”盆地 (图2、3)。而此时,受挤压作用控制,区内西部坳陷带全面隆褶回返,进入拗陷阶段并开始遭受剥蚀。该时期,东海陆架盆地南部处于热胀-拉伸构造-热体制下的裂陷-断陷期。

图3 东海陆架盆地南部二维地震测线BB’平衡剖面

2.2 拗陷-反转期与坳陷-反转盆地

始新世~渐新世,区内西部坳陷带在始新世首先进入拗陷阶段。渐新世,亚洲西部的特提斯构造域从碰撞开始向隆起转化,太平洋板块南侧洋脊俯冲于欧亚板块日本本州岛,使得组成日本海西南部海盆的外缘岛弧带 (大和脊)拉裂,形成本州海盆。同时南海启动扩张,菲律宾海板块消亡。以上3方面原因使东海陆架盆地区域莫霍面停止上拱,断陷不再发育,在热缩-下拗构造-热体制下全面转化为坳陷。东部坳陷带则由原来的 “双断结构”逐渐转变为 “东断西超”的单断箕状样式 (图2、3)。

东海陆架盆地南部东、西2个坳陷带的反转作用并不明显,相对来说,西带强于东带。东、西两带的反转阶段有所不同:西部坳陷带,在中晚始新世受到1次挤压反转,使得平湖组和花港组地层剥蚀殆尽,该次构造反转可能与东部坳陷带玉泉运动为同一期构造运动 (主要形成T03不整合面),只是在时间上略有差别;东部坳陷带基隆凹陷内,反转构造基本不发育,仅在南部个别地震测线T03界面发现了不甚典型的反转削截现象,表明东部坳陷带可能只在渐新世遭受了微弱的构造反转作用。该时期,东海陆架盆地南部由热胀-拉伸转变为热缩-下拗构造-热体制下的拗陷-反转期。

2.3 区域沉降期与被动陆缘盆地

中新世~上新世以来,随着菲律宾海板块消亡、太平洋俯冲板块带持续向东后退,弧后扩张区也向东迁移,东海陆架盆地整体进入了调整沉降阶段。冲绳海槽不断拉开,琉球岛弧带和钓鱼岛隆褶带分别位于其东、西两侧,冲绳海槽变为现今的弧后断陷盆地。冲绳海槽盆地扩张,导致东海陆架盆地褶皱回返,形成T01区域性角度不整合面。更新世之后,开始出现全球海平面上升,海水逐渐淹没,形成东海陆架区。该时期,东海陆架盆地全面处于热缩-下拗构造-热体制下的区域沉降期,形成了广义的东海被动陆缘盆地 (图2、3)。

3 盆地原型类比分析及油气勘探意义

由上述对研究区新生代盆地原型演化及分类的探讨可知,东海陆架盆地南部主要是裂谷断陷盆地(热胀-拉伸构造-热体制控制下)与坳陷盆地 (热缩-下拗构造-热体制控制下)原型叠加而成。通过与油气勘探程度相对较高的同类型盆地原型类比,探讨其叠加过程中油气成藏条件,有助于预测研究区内有利油气富集区带,指导油气勘探。

3.1 渤海湾复式盆地

渤海湾复式盆地位于华北东部,由古近纪多次张裂断陷原型和新近纪坳陷原型叠加而成,包含辽河、冀中、黄骅、济阳、渤中、临清等6个断陷,面积约20×104km2。渤海湾复式盆地具有与东海陆架盆地南部相类似的断-坳叠加盆地原型,且油气勘探程度相对较高。其快速下沉的半地堑式箕状断陷和块断式地堑发育巨厚的沉积充填[8],有机质含量丰富,生油潜力巨大,较高的地温场也促进了油气的快速生成和运移。新生代以来,盆地内绝大多数富生烃坳陷断-坳继承性叠加良好,断裂活动及差异性沉降形成的各种类型圈闭均早于生油气高峰期[10]。盆缘的碎屑物质供应及各种成岩次生变化形成了良好的储集砂体。坳陷期原型叠加之后,“断-坳继承性叠加”使油气开始大量生成、运聚、成藏,形成了时空上的优越配置关系,使其成为我国继大庆油田之后的又一个大型油气聚集区。

渤海湾复式盆地也存在非继承性断-坳叠加盆地,即早期断陷、后期强烈反转抬升的凹陷。如冀中廊固凹陷,沙河街组四段 (Es4)、沙河街组三段下亚段 (EsL3)生油层在东营组后期开始进入生烃门限,后经抬升剥蚀,停止生油,直到明化镇组末期才再次进入生油期 (二次生油)[11]。该类早凹、中衰、上叠坳陷原型油气生成量小,破坏严重,保存条件差[6]。故盆地原型发育程度及 “断-坳叠加”结构的好坏直接影响了油气的富集程度。

3.2 东海陆架盆地南部

东海陆架盆地南部垂向上整体包括裂陷-断陷构造层、坳陷-反转构造层及披覆构造层共3部分。由于 “东西分带”的特点,导致其在不同区域构造部位,由不同时代的盆地原型,以不同的方式并列叠加。断-坳叠加方式的差异造成了西部、东部坳陷带具有不同的油气成藏条件和生烃演化过程。

1)西部坳陷带:区域性发育了古新统月桂峰组 (E1y)、灵峰组 (E1l)和明月峰组 (E1m)共3套烃源层,其中E1y是最主要的生烃层系。E1l及中始新统温州组 (E2w)下部广泛分布的浅海相泥岩为盖层[12]。西部坳陷带属非继承性断-坳叠加结构,即早凹、中衰、上叠的叠加盆地原型。椒江-丽水凹陷晚始新世~渐新世沉积间断期达15~20Ma,其特殊的盆地叠加样式使烃源岩的生烃过程被阻断,早期的原生油藏被大量破坏。进入稳定沉降阶段后,中新统和上新统披覆沉积层厚度仅有1000m左右,导致盆地油气生成总量少、圈闭保存条件差,直接影响了油气的富集。

2)东部坳陷带:基隆凹陷虽无钻井揭示,但类比于西湖凹陷,主力生烃岩系为平湖组 (E2p)暗色泥岩和煤层,具有煤系生烃的特点。主要发育了E2p自生、自储、自盖的储盖组合,及以渐新统花港组 (E3h)上部与中新统龙井组 (N1l)下部发育的偏泥地层为主要盖层,E3h砂岩为储层的储盖组合。东部坳陷带属继承性断-坳叠合结构,期间未受大规模的构造运动破坏。基隆凹陷的连续性断-坳叠加对油气的生成和保存非常有利,与渤海湾复式盆地中继承性断-坳原型叠合发育的富生烃坳陷类似,具广阔的油气勘探前景。

4 结论

1)东海陆架盆地南部新生代盆地原型可以分为3个阶段:古新世~始新世的热胀-拉伸构造-热体制下的裂陷-断陷期、始新世~渐新世的拗陷-反转期、中新世~上新世的区域沉降期。其中,后2个阶段均受控于热缩-下拗构造-热体制。

2)通过与渤海湾复式盆地类比,认为区内东部坳陷带继承性的断-坳叠合结构较西部坳陷带非继承性的断-坳叠合结构更具有广阔的油气勘探前景。

[1]张锦伟,赵汗青,傅志飞 .东海陆架盆地南部构造演化及对油气的控制作用 [J].海洋石油,2011,31(2):8~12.

[2]冯晓杰,蔡东升,王春修,等 .东海陆架盆地中新生代构造演化特征 [J].中国海上油气 (地质),2003,17(1):33~37.

[3]杨长清,杨传胜,李刚,等 .东海陆架盆地南部中生代构造演化与原型盆地性质 [J].海洋地质与第四纪地质,2012,32(3):105~111.

[4]郑求根,周祖翼,蔡立国,等 .东海陆架盆地中新生代构造背景及演化 [J].石油与天然气地质,2005,26(2):197~201.

[5]张渝昌 .动态的盆地和石油——从盆地原型系统的组合例解油气的形成和分布 [M].北京:石油工业出版社,2010.44~77.

[6]张渝昌 .中国含油气盆地原型分析 [M].南京:南京大学出版社,1997.

[7]任建业,李思田 .西太平洋边缘海盆地的扩张过程和动力学背景 [J].地学前缘,2000,7(3):203~213

[8]许薇龄,乐俊英 .东海的构造运动及演化 [J].海洋地质与第四纪地质,1988,8(1):9~19.

[9]许浚远,张凌云 .西北太平洋边缘新生代盆地成因 (上):成盆机制述评 [J].石油与天然气地质,2000,21(2):94~98.

[10]胡见义 .渤海湾盆地地质基础与油气富集 [M].北京:石油工业出版社,1990.

[11]梁狄刚 .冀中坳陷油气的生成 [M].北京:石油工业出版社,2000.

[12]陈志勇,吴培康,吴志轩 .丽水凹陷石油地质特征及勘探前景 [J].中国海上油气 (地质),2000,14(6):384~391.