微量白蛋白尿与糖尿病视网膜病变的相关性研究*

2014-02-27孟梅霞安军民王润生

张 莉,孟梅霞,安军民,王润生,张 媛,畅 飞

(西安市第四医院 1.肾脏内科;2.眼科,陕西 西安710004)

糖尿病的发病率持续增加,因其严重的慢性并发症而导致的死亡率逐年增高。微血管病变是糖尿病最常见的并发症之一,也是影响患者生活质量和生活水平的重要指标之一,糖尿病肾病(DN)与糖尿病视网膜病变(DR)是其主要表现。在微血管并发症的早期,如果能及时发现并给予适当的干预治疗,可以逆转早期的并发症,DN如果在微量蛋白尿期能及时发现,并适当干预,可延缓甚至阻止肾衰竭的发生或发展;视网膜微血管损害Ⅰ~ Ⅲ期即背景型糖尿病视网膜病变其血液~视网膜屏障损害可以逆转,一旦出现 Ⅳ期以上视网膜病变即增殖性视网膜病变,即使严格控制血糖亦不能逆转微血管蛋白外溢所引起的血管损害。因此如果能及时发现并给予适当的干预治疗,对于逆转早期的并发症,延缓或阻止病程的进展,改善糖尿病人的生活质量有重要意义。有文献报道[1]DR与DN糖尿病肾病相伴随发生,共同存在,发生率与病程及尿白蛋白的程度成正比,DR与DN病变严重程度呈平行关系,有“DR-DN”之称 。糖尿病微量白蛋白尿,在排除其他影响因素如感染、肾炎、高血压、风湿等,微量白蛋白尿为诊断DN的可靠标准已公认。也有研究表明尿微量白蛋白是DR与大血管病变新的独立的危险因素[2,3]。当尿常规出现尿蛋白之前20%~50%的病人已有微量白蛋白尿,反映已经出现了糖尿病早期的微血管病变[4]。当常规尿检查出蛋白尿已不是疾病早期,且病程进展快,很难阻止其发展。因此本研究纳入了150例住院的Ⅱ型糖尿病患者,对其进行尿蛋白检测及眼底检查,以探讨尿蛋白与DR的关系,从而寻找预防和延缓糖尿病视网膜病变的对策。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2009年1月~12月期间于西安市第四医院内分泌科及肾脏内科进行住院治疗的Ⅱ型糖尿病(T2DM)患者150例中男性79例,女性71例,均按1999年世界卫生组织T2DM的诊断和分类标准确诊,其中正常眼底(NR组)患者25例,背景型糖尿病视网膜病变(BDR组)104例,增殖性糖尿病视网膜病变(PDR组)21例。三组临床资料,见表1。

表1 三组患者基本资料比较Table 1 The general data

1.2 方法

1.2.1 尿蛋白检测(采用尿白蛋白/肌酐比值ACR表示) 采用免疫比浊法检测尿白蛋白,Benedict-Behre肌酐比色法测肌酐浓度,计算二者比值得到尿ACR,仪器使用 HITACHI 7600全自动生化分析。根据ACR进行分级:ACR≤30mg/gCr为正常白蛋白尿(NAU);微量白蛋白尿(MAU)30mg/gCr<尿ACR<300mg/gCr;大量白蛋白尿(CAU):尿 ACR≥300mg/gCr,同时排除前列腺炎、尿路感染、已知的其他肾脏疾病所致的蛋白尿。

1.2.2 眼底检查 所有病人经扩瞳后进行有专科医师进行眼底检查。根据眼底病变情况分为:背景型糖尿病视网膜病变(BDR):有微血管瘤、硬性或软性渗出、出血斑。增殖型视网膜病变(PDR):有新生血管形成、纤维增生、玻璃体出血或视网膜脱离。正常视网膜(NDR):无上述病变者。

1.3 统计学方法 计量资料用均数±标准差描述,组间比较采用方差分析、q检验,数据间相关分析采用直线相关分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

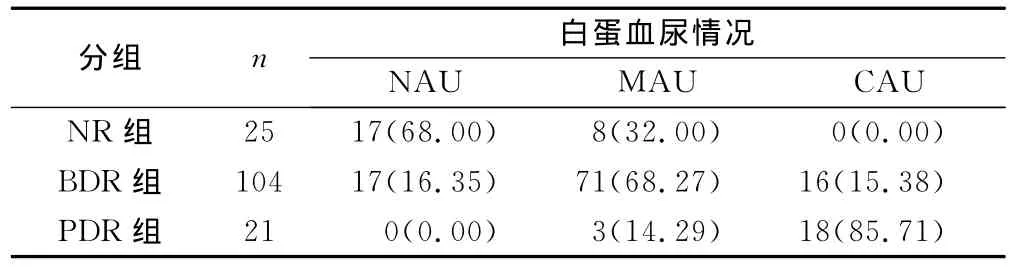

2.1 不同程度DR蛋白尿发生率比较 NR、BDR和PDR三组尿蛋白增高发生率有显著差异(χ2=64.239,P<0.001)。与 NR组相比,BDR组发生蛋白尿的风险比为10.875,见表2。

表2 三组患者DR各期蛋白尿情况[n(×10-2)]Table 2 Proteinuria of different stage of DR

2.2 不同程度蛋白尿患者DR发生情况的比较 正常尿白蛋白组无增殖性视网膜病变病例;尿白蛋白/肌酐(ACR)比在30~300mg/g之间时,有90.25%患者伴有背景型和增殖性糖尿病视网膜病变,ACR>300mg/g时全部发生糖尿病视网膜病变,其中半数为增殖性病变。其严重程度与尿白蛋白程度有关(χ2=43.806,P<0.001),见表3。

表3 不同程度蛋白尿患者DR发生情况[n(×10-2)]Table 3 Different degree proteinuria of DR

2.3 DR与尿白蛋白及糖尿病病程的关系 多因素Logistic回归结果表明,糖尿病病程以及ACR与DR患病率显著正相关,OR值分别为1.69(95%CI:1.43~2.04)和1.42(95%CI:1.29~1.56);年龄与DR未发现显著统计学关联(P>0.05),见表4。

表4 DR影响因素logistic回归分析Table 4 Analyses of influencing factors

3 讨论

糖尿病是一种慢性代谢障碍性疾病,目前己肆虐全球,其高死亡率,高致残率使人们深受其害。糖尿病并发症从循环的角度可分为大血管并发症和微血管并发症。糖尿病微血管并发症(MCD)指发生在微小动脉和微小静脉之间的毛细血管及微血管网的病变,主要累及视网膜、肾、心肌、神经组织及皮肤等。DR和DN是糖尿病最主要的微血管并发症,二者在临床上常相伴发生。

Ⅱ型糖尿病危害在于其多种并发症,微血管并发症作为相对特征性的病变是糖尿病防治中的重要问题,其中糖尿病视网膜病变导致患者视力下降甚至致盲,糖尿病视网膜病变是导致成人失明的主要原因[5]。WHO资料表明DR己成为发达国家新发盲病例中的主要病因,并呈逐渐增加趋势,我国糖尿病患者致盲率较非糖尿病患者高25倍之多。在疾病的早期若不能及时发现和治疗,最终将导致视功能的丧失国外研究的糖尿病患者中糖尿病视网膜病变患病率为20.5%~46.9%[6]。本文调查结果显示,在纳入研究的150例Ⅱ型糖尿病患者中,NR组为25例,BDP和PDR组分别为104例、21例,得出糖尿病视网膜病变患病率高达83%,明显高于国内外糖尿病视网膜发病率,这可能与选取研究对象为住院患者有关,在糖尿病肾病或者糖尿病视网膜病变早期,往往无特异性症状,未能引起患者重视。住院患者多为临床病变较重,病程较长,糖尿病眼底及肾脏改变明显的患者。

糖尿病微血管的发生与进展与糖尿病病程密切相关,DM 病 程越 长,DR 病 情越 重[7,8],其 发 病 率 随DM病程的发展而增高。国内BES[9]调查显示DR是进行性发展的,DM 病程<1年、1~4年、5~9年、10~19年、20年 及其以上的DR患病率分别为13.1%,17.2%,39.3%,38.1%,76.2%,病程每增加1年,DR 的比数比(OR值)为1.17。WESDR(the WisconsinEpidemiologic Study of Diabetic Retinopathy)的研究结果显示[10],在糖尿病的确诊年龄小于30岁的患者当中,病程3年组DR的患病率为8%,5年组为25%,10年组为60%,15年组为80%。张斌等[11]对北京、上海、天津、重庆四地10家医院1991~2000年住院的3469名Ⅱ型糖尿病患者的流行病学调查研究表明糖尿病病程(>5年)是DR与DN的独立危险因素,在糖尿病患者年龄相同的情况下,入选患者糖尿病的视网膜病变、肾脏病变及神经病变发生率均随DM病程的增加而增加。由此可见,DR的患病率随着糖尿病病程的延长而增加。本研究结果显示:DR患者BDR组平均病程(11.59年)较 NR组(2.21年)明显长,而PDR组患者平均病程(17.58年)较BDR和NR组明显长,与国内外文献报道结果一致,且随着糖尿病病程的延长,糖尿病视网膜病变程度越重。

临床上常以糖尿病视网膜病变和肾脏病变为反映糖尿病微血管病变的主要场所。尿微量白蛋白是反映肾脏微血管病变早期指标之一,尿微量白蛋白的排泄异常,被公认为诊断糖尿病早期肾脏微血管病变的敏感指标。糖尿病肾病与糖尿病视网膜病变存在一定的关联性,研究发现DR的病变程度可随尿微量白蛋白的增高而愈加严重。如果存在持续性的微量白蛋白尿,在出现DR之前就可以在视野的旁中央区出现光敏感度下降,其为糖尿病最早期眼底改变,甚至出现视野缺损。虽然目前对于DR患者尿微量白蛋白升高机制还不明确,但它的异常被认为是微血管内皮细胞功能异常的表现,并且会加速微血管的病变。本研究中发现DR和尿白蛋白增高的发生率分别为83%和77%,两者差异无统计学意义(P>0.05),提示肾小球微血管病变机会可能并不低于视网膜病变。另外32%无糖尿病视网膜病变患者伴有微量白蛋白尿,而后者是糖尿病肾脏的早期诊断依据,提示部分肾小球受累可能先于视网膜病变,国内外活检资料也证实了次观点[12]。本研究中出现微量白蛋白的患者糖尿病视网膜病变发生率明显提高,达到了90.2%,而在大量白蛋白组中所有患者均出现了糖尿病视网膜病变。蛋白尿的发生率随着视网膜病严重程度逐渐上升。同时发现 ACR在30~300mg/g和>300mg/g两组患者中90%以上伴视网膜病变,前者以背景型为主,后者以增殖型为主。增殖型病变患者全部伴尿蛋白增高,其中大部分为临床蛋白尿,提示视网膜和肾小球微血管病变程度密切相关。有视网膜合并症者(即使属背景型者)发生临床糖尿病肾病的相对危险性亦显著高于无视网膜病变的患者。Vigstrup等曾对43例IDDM患者随诊7年,结果微白蛋白尿患者日后增殖型视网膜病变发生率显著高于尿白蛋白正常者,并认为通过良好糖尿病控制可能减少或延缓糖尿病视网膜病变的发生[12]。本研究中有17例DR病人尿中白蛋白排出量是正常的,这可能是DN处在第一二期,肾脏处于高滤过、体积扩大、病理已有改变,但还未达到微量白蛋白尿期,而DR先于微量白蛋白尿期出现之故。或者可能与其他DR血管活性物质,如:血管内皮素生长因子、血管紧张素Ⅱ的Ⅰ型受体及血管紧张素转化酶基因多态有关,或者与遗传的易感差异有关。通过研究发现DR患者中,仅13%的尿微量白蛋白在正常范围,且尿白蛋白30mg/g以下视网膜病变发生率显著低于>30mg/g组(P<0.01),说明视网膜病变的发生与尿微量白蛋白水平相关,尿微量白蛋白的控制可能是糖尿病视网膜病变防治的关键时刻。本研究以DR为应变量,以年龄、ACR和病程为自变量,进行多因素Logistic回归。结果表明糖尿病病程以及ACR与DR患病率显著正相关,OR值分别为1.69和1.42。

4 结论

用廉价、方便、无痛苦的尿微量白蛋白来监测慢性并发症微小血管病变的发生和发展,对发现早期肾病,早期糖尿病视网膜病变并及时逆转病变有重要的临床意义。一旦发生临床糖尿病微血管并发症,即使积极处理,其病理改变也几乎难以逆转。因此在临床工作中对于病程较长的患者更应高度警惕其DR和肾脏病变的发生,更积极的定期监测,做到早诊断,早预防,早处理,以尽可能减少病变的发生和发展。

[1] 沈雅丹,吴松华.糖尿病慢性并发症[M].上海:上海医科大学出版社,1998:72.

[2] 童南伟,梁荩忠.糖尿病慢性并发症的临床研究及其现代认识〔J〕.实用糖尿病杂志,1997,5:41.

[3] 王竹兰,冯根宝.1642例糖尿病患肾脏病变的调查及临床分析〔J〕.实用糖尿病杂志,1994,3:32.

[4] 叶山东,朱禧星,周丽诺,等.非胰岛素依赖型糖尿病患者尿白蛋白排泄与视网膜病变的相关性[J].上海医科大学学报,1996,23(3):219.

[5] Fong DS,Aiello LP,Ferris FL,et al.Diabetic retinopathy[J].Diabetes Care,2004,27:2540-2553.

[6] Qureshi AI,Suri Mf,Kinnani JF,et al Prevalence and trends of prehypertension and hypertension in United States:National Health and Nutrition Examination Surveys 1976to 2000[J].Med SciMonit,2005,11(9)403-406.

[7] 王光璐,张 风,袁申元,等.北京地区糖尿病性视网膜病变及其他慢性病并发症的调查[J].眼科,2001,10(3):180-183.

[8] 罗向霞,段俊国,刘文舟,等.糖尿病视网膜病变相关危险因素分析[J].眼科研究,2007,25(8):599-601.

[9] Xie XW,Xu L,Wang YX,et al.Prevalence and associated factors of diabetic retinopathy.The Beijing Eye Study 2006[J].Eur J ophthalmol 2009,1(9):91-99.

[10] Klein R,Klein BE,Moss SE etal.The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy.II.Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is less than 30years[J].Arch Ophthalmol,1984,102:520-526.

[11] 张 斌,向红丁,毛微波,等.北京、上海、天津、重庆四城市住院Ⅱ型糖尿病患者糖尿病慢性并发症及相关大血管疾病的流行病学分析[J].中国医学科学院学报,2002,10,24(5):452-456.

[12] Vigstrup J,Mogensen E.Proliferative diabetic retinopathy:At risk patients identified by early detection of microalbuminuria[J].Acta Ophthalmologica,1985,63:530.