大学生社团生命力的群体动力学分析

2014-02-15吴铁钧刘电芝

吴铁钧 刘电芝

(苏州大学 教育学院,江苏 苏州 215123)

● 实证研究

大学生社团生命力的群体动力学分析

吴铁钧 刘电芝*

(苏州大学 教育学院,江苏 苏州 215123)

以73个大学生社团的456名大学生为调查对象,使用问卷法描述大学生社团生命力,并探索其影响因素。结果显示:(1)团队目标明确程度、任务互依性、团队信任可以正向预测团队生命力,团队冲突可以负向预测团队生命力。(2)按照学校对社团的控制程度,大学生社团可以分为自我管理社团和学校主导社团两类。自我管理社团的生命力要比学校主导社团的更强,总体运作状况更好。(3)团队目标明确程度、任务互依性、团队信任是对团队生命力影响最大的三个变量。

大学生社团;团队生命力;任务互依性;团队目标明确程度;团队信任

大学生社团的积极作用早已被学者们充分认识,学者们高度评价了大学生社团的地位和作用。“大学生社团活动突破了课堂教学的限制,拓展了学生的成长空间,使学校教育实践与社会生活的无缝衔接。同时,社团活动又是公民教育的最好实践,学生从中体验自由的涵义与限度,了解权与责的关系,熟悉辩论技巧、组织竞选班子与争取选票策略,逐步成长为领袖人物。”[1]

教育部、共青团中央等部门对大学生社团鼓励性政策促进了社团的繁荣。各个高校的大学生社团如雨后春笋般蓬勃涌现,新生入学后各个社团争相招募会员的“百团大战”搞得热火朝天。

然而,大学生社团的实际运作状况却有些让人失望。社团成立得快,消亡得也快;且整体运作效率低。对重庆某高校社团登记档案的文本分析显示,一年没有进行登记的社团占社团总数的18%;问卷调查表明,31%的被调查者对自己所在的社团表示了不满。[2]

学者们针对大学生社团做了一些研究,并针对各自的研究结果对大学生社团的管理和发展提出了意见和建议。这些研究大致可以分为四类。第一类是历史研究,回顾学生社团的发展历程,以梳理资料,描述史实为重点。第二类是比较教育研究,描述了欧美国家的大学生社团的制度环境和运作方式,揭示其对中国大学生社团发展的借鉴意义。第三类是理论研究,从法学、社会学的角度对大学生社团的性质、地位、作用等问题进行了理论推导和阐述。第四类是调查研究,通过自编问卷对现象进行了初步描述,这些自编问卷对现象的描述不够系统,统计方法的运用比较简单。根据研究结果,学者们提出了一些建议,这些建议往往过于宏观,不够具体,针对性不强。例如:进一步重视社团工作,进一步加大经费投入,进一步加强制度建设和有效管理,进一步优化活动场地,进一步加强与社会的联合,等等。

本研究试图从群体动力学的视角,紧扣大学生社团生命力这个核心概念,在文献综述的基础上建立假设,应用调查法获取数据,使用多元统计方法分析数据,系统描述大学生社团生命力的状况及其影响因素。

一、文献回顾和概念界定

(一)大学生社团:概念界定和分类

社团,即社会团体,是按一定社会关系而结成的集体。[3]从字面上看,大学生社团就是由大学生构成的社会团体。其实,这样理解是不准确的。《中华人民共和国高等教育法》第五十七条明确规定:“高等学校的学生,可以在校内组织学生团体。学生团体在法律、法规规定的范围内活动,服从学校的领导和管理。”因此,大学生社团,并没有按照国务院1998年颁发的《社会团体登记管理条例》和民政部社团申报管理办法报批,而是属于“机关、团体、企事业单位内部经本单位批准成立,在本单位内部活动的团体”。大学生社团不是国家法定意义上的社团,也不是独立的法人组织。[4]

有的学者把大学中的学生组织分为三大类:功能型组织(学生会、学生科协等),项目型学生组织(科研团队、参赛团队等),兴趣—友谊型组织(英语社、书画社、舞蹈协会等)。[5]这三类大学生组织并不都能纳入大学生社团范畴。社团应该具备五个条件:组织性、民间性、非利润分配性、自治性、志愿性。[6]虽然大学生社团的法律地位比较特殊,但是它应该具备社团的基本特征。项目型学生组织往往是因项目而成立,项目结束即解散,这类组织没有制定章程,不具备组织性。所以,这类组织不属于大学生社团。

综上,本研究所指的大学生社团,是大学中经学校批准成立的,在大学内部开展活动,以学生为主要参与者,依据其意愿自愿组成,按照其章程相对独立地开展活动的组织。

文献中,大学生社团的分类基本是以活动内容为标准划分的。例如,有学者把大学生社团划分为6种类型:信仰型、学术型、文娱型、友谊型、服务型。[7]这种分类标准过于机械,类别间缺乏互斥性。例如,音乐社,似乎应该是文娱型社团;如果社团邀请专家授课,组织其成员学习乐理,似乎又有学术型社团的味道;如果社团为同学报考钢琴等级证书提供便利和支持,又像是一个服务型社团。以活动内容为标准来划分社团类型,不能体现大学生社团的核心特质,不是一种有效的分类标准。

对大学生社团分类问题进行讨论,并不是无聊的文字游戏。团队类型学(team typology)是团队研究中备受重视的问题。团队类型的表面差别之后隐藏着本质特征,借助这些本质特征,有助于我们更好地理解大学生社团的运作。Bell和Kozlowski界定了划分团队类型的四种指标:任务环境(task environment),外在配合(external coupling),内在配合(internal coupling),工作流程互依性(work flow interdependence)。[8]大学生社团的任务环境更具单一性,内在配合和工作流程互依性相似度高。因此,本研究尝试用“外在配合”指标对大学生社团进行分类。所谓外在配合,是指组织对团队的控制程度,具体到大学生社团,即为学校对社团的控制程度。

大学生社团必须“服从学校的领导和管理”;学校对不同类型的社团的控制程度是不同的。学生会、学生科协等社团,是学校主持建立的,也由学校直接控制和管理,这属于学校主导社团(authority-management team)。英语社、舞蹈社等社团,是学生自发建立的,学校允许社团自己确定活动内容和方式,学校对社团采取松散控制,这类社团可以称为自我管理社团(selfmanagement team)。

(二)团队生命力

团队生命力(team viability)是指团队成员的满意度,参与度和继续在一起工作的意愿。[9]333-375团队生命力是团队留住其成员的潜在能力,这种潜在能力是团队长期稳定实现其功能的必备条件。[10]315-342学界在评价一个团队是否高效时,经常使用的指标是团队绩效(team performance)。在追求团队的高绩效的时候,容易忽略一个现象,团队有可能在实现高绩效的过程中自我毁灭,由于未妥善解决的冲突和不和谐的互动而导致团队成员不愿意在一起工作,团队解体。因此,有的学者提出,需要将团队生命力作为衡量团队优劣的指标之一。

团队生命力的核心内容是,团队是否能在很长一段时间内保持高效率运作。大学生社团成立快,消亡快,整体效能低的状况正是团队生命力偏低的体现。大学生社团的发展,需要从注重数量上的增长向注重内涵上的提升转变。本研究试图通过研究大学生社团的生命力,来探索其永续发展的规律。

团队生命力是个内涵丰富的概念。在测量层面,学者们用与之密切相关的几个概念来表征它。有人曾经用团队满意度、团队凝聚力、团队承诺三个变量来作为团队生命力的操作性定义。[11]正如前文所述,团队生命力的核心是长时间保持高效率,而达到这一状态除了情感层面的紧密的联结外,在完成任务方面也需要有积极的行动。本研究以团队满意度和团队学习两个变量为指标,来描述团队生命力。

团队满意度(team satisfaction)是团队成员对团队活动的一种评价,是成员将自己期望获得的收益与实际获得的收益进行对比时产生的心理感受。[12]如果团队成员觉得自己期待获得的收益能在团队中获得满足,他们就会给予团队积极评价(满意),否则就会给予消极评价(不满意)。满意度较高的团队要比其他团队做得更好。[13]有的学者对满意度进行了细致的维度划分,但这并不是本研究关注的重点。因此,将满意度看成是一个单一维度的结构。

团队学习(team learning)是充分利用信息,指导团队行为,以实现团队持续适应环境变化的过程。[14]团队学习可以表现为五种行为,寻求反馈(feedback seeking),寻求帮助(help seeking),讨论失误(discussing error),敢于尝试(experimenting),反思经验(reflecting on experiences)。Cannon和Edmondson的研究证明,团队学习能促进团队绩效。[15]吴铁钧和刘电芝的实验研究发现,团队学习可以有效预测团队绩效,而且任务难度越大,团队学习对于绩效的预测力越强。[16]团队学习可以理解为团队成员围绕任务的积极参与和主动沟通,可以有效表征团队生命力。

(三)团队生命力的相关变量

已有研究表明:健康和谐发展的大学生社团具有四个方面的特征:团队动力特征(共同目标、共同兴趣),团队情感特征(责任感、归属感),团队互动特征(沟通、磨合),团队结构特征(互补)。[17]因此,本研究选择了目标明确程度、团队信任、任务互依性和团队冲突这四个变量来预测团队生命力。

目标明确程度(goal clarity)是指成员对团队目标清晰性的感知。目标是激励个体勇往直前的动力。团队成员如果对团队目标有清晰的认识,他们参与团队活动的积极性就会提高;反之,则会迷茫徘徊、消极参与甚至脱离团队。有研究表明,当团队目标不够明确时,团队成员往往独立工作,集体主义倾向低;相反,如果团队成员知道自己所要完成的任务及其要求时,团队成员就会有更多的协作,集体主义程度也会提高。[18]

团队信任(team trust),亦称为心理安全(psychological safe),是一种共享的信念,即认为团队是安全的,可以进行人际方面的冒险。[14]在建立了团队信任的社团中,成员可以自由地表达不成熟的思想,提交不完善的方案,而不用担心受到嘲笑和指责。Edmondson发现,成功的创新团队的重要特质之一就是具备团队信任。没有团队信任,会让成员安于现状,不敢冒险,从而导致团队墨守成规,缺乏生命力。[19]

任务互依性(job interdependence)是指团队成员在完成任务过程中合作的程度。近30年,学界对任务互依性给予了更多的关注,并发现任务互依性与许多团队变量高度相关。[20]Wageman根据前人研究得出结论:较高任务互依性水平的团队比个体作业的团队出现更多的沟通、帮助行为和信息共享。[21]Linden通过对服务团队和制造团队的研究得出结论:当互依性水平提高时,决策的团队控制与团队绩效之间的正相关更高。[22]

团队冲突(team conflict)是指团队中成员所意识到的不一致。团队成员间无法协调的意愿或者无法妥协的期望是团队冲突的表现。Amason和Sapienza将团队冲突划分为三类:关系冲突(relationship conflict)、任务冲突(task conflict)和流程冲突(process conflict)。关系冲突是团队成员在为人处世上的不和谐;任务冲突是团队成员在团队目标上的不一致;流程冲突是团队成员在达成目标方法上的差异。团队冲突和团队生命力的关系呈现出复杂的胶着状态,很难用简单的语言来表征二者的联系。已有研究显示,关系冲突会降低团队生产力和和谐,任务冲突有利于团队绩效,流程冲突则会导致士气低落。[9]333-375

二、研究假设

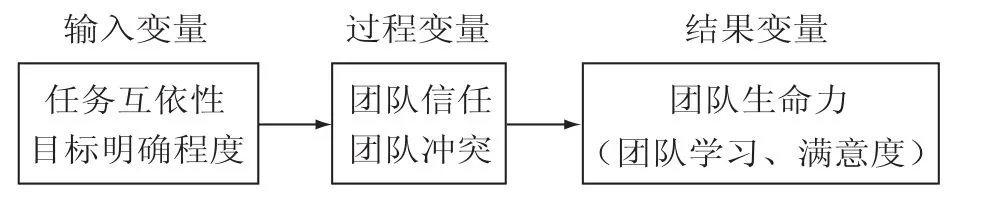

McGrath提出了I-P-O模型,很多学者在描述团队变量之间的复杂关系时,都会采用或参考这个模型。[23]在这个模型中,所有研究变量被分为三类:输入变量(Inputs)、过程变量(Processes)、结果变量(Outcomes)。输入变量是过程变量的原因,过程变量在输入变量和结果变量中起中介作用。

输入变量主要描述团队可获取资源和团队设置,例如知识技能构成、人口统计学变量、团队结构、报酬、培训、团队氛围。过程变量主要描述团队运行的机制,例如团队内部的协调、整合、沟通。结果变量是用来判断团队是否有效,例如满意度、团队生命力、生产率、绩效等。

本研究沿用了I-P-O模型来构建研究假设。

假设1,目标明确程度、团队信任、任务互依性对团队生命力有正向影响;团队冲突对团队生命力有负向影响。

假设2,两种类型的大学生社团在各个研究变量上存在显著差异。

假设3,任务互依性和目标明确程度作为输入变量,以过程变量(团队信任、团队冲突)为中介,影响作为结果变量的团队生命力。(见图1)

图1 研究假设

具体可以表述如下:

假设3-1团队信任在任务互依性和团队学习之间起中介作用。

假设3-2团队信任在目标明确程度和团队学习之间起中介作用。

假设3-3团队信任在任务互依性和满意度之间起中介作用。

假设3-4团队信任在目标明确程度和满意度之间起中介作用。

假设3-5团队冲突在任务互依性和团队学习之间起中介作用。

假设3-6团队冲突在目标明确程度和团队学习之间起中介作用。

假设3-7团队冲突在任务互依性和满意度之间起中介作用。

假设3-8团队冲突在目标明确程度和满意度之间起中介作用。

三、研究方法

(一)样本

在苏州大学6个学院(文正学院、应用技术学院、建筑与城市环境学院、社会学院、政治与公共管理学院、教育学院)取样。

首先,与各个学院主管学生工作的老师取得联系,向他们说明本研究的目的、意义、问卷结构和题目、取样流程,得到了这些老师的积极配合。他们帮忙寻找到73个学生社团。其中,学校主导社团19个,自我管理社团54个。在参加本研究时,所有社团均处于活跃状态(没有解散、没有名存实亡)。

(二)取样程序

以73个大学生社团的“核心成员”作为被试进行问卷调查。

在研究前期的访谈中,研究者发现大学生社团并不是一个边界非常清晰的组织,每个大学生社团中都有大量“游走于社团边界上的人”,我们称之为社团的“一般成员”。这些人拥有社团成员的身份,少部分人甚至还拥有职务;但是他们对于社团的活动被动参与,对社团的决策漠不关心。只要有其他事情干扰,他们就会不来参加社团活动。他们中的一部分人甚至随时可能脱离社团,社团的活动和工作无法指望他们。他们对社团的贡献不多,对社团的情况知之甚少。相反,社团的“核心成员”则承担了更多的责任,对社团活动有较多的精力投入,能够积极参与社团决策,他们是社团的中流砥柱。他们对社团运作有深刻的了解,能够更好地回答问卷中提出的问题。

在问卷调查之前,研究者让社团负责人提供“核心成员”名单。然后,由主管学生工作的老师亲自或者派员电话联系社团的核心成员,向他们说明本次调查的目的和意义,动员其积极参与调查。如果对方愿意接受调查,研究者即邀请其在指定时段到特定的办公室或会议室集中填写问卷,集体施测。填写问卷时由受过训练的高年级本科生担任主试。总共发出问卷485份,回收问卷467份,有效问卷456份,有效回收率为94.0%(见表1)。所有参与问卷调查的同学均得到一份小礼物作为回报。

表1 参与调查的社团情况汇总

在学校主导社团的164名个体被试中,男生63人(38.4%),女生101人(61.6%);他们的平均年龄为20.17岁(标准差0.92),加入社团的平均时间为1.33年(标准差0.57)。

在自我管理社团的292名个体被试中,男生102人(35.1%),女生188人(64.6%);他们的平均年龄为19.75岁(标准差1.14),加入社团的平均时间为1.02年(标准差0.60)。

(三)测量工具

团队满意度问卷,采用Brayfield和Rothe编制的总体满意度问卷(Overall Job Satisfaction)简化版本,阳志平等翻译。[24]19-20问卷由6道题构成,使用利克特5点量表。Cronbach’s α为0.83。

团队学习问卷,采用Edmondson编制的团队学习导向行为问卷(Team Learning Oriented Behavior),邱家彦翻译。[25]问卷由7道题构成,使用利克特7点量表。Cronbach’s α为0.78。

目标明确程度问卷,采用Sawyer编制的目标和过程明确程度问卷(Goal and Process Clarity)[24]147的第一个维度,即目标明确程度。问卷由5道题构成,使用利克特6点量表,Cronbach’s α为0.92。

团队信任,采用Edmondson编制的团队信任问卷[26],由本文作者使用回译(back translation)技术翻译成中文。问卷由7道题构成,使用利克特7点量表,Cronbach’s α为0.82。

任务互依性,使用Pearce和Gregersen编制的工作相互依赖问卷(Job Interdependence),阳志平等翻译。[24]92问卷分为两个维度,第一个维度反映工作任务相互依赖的程度(5题),第二个维度反映个人独立于团队完成工作任务的程度(3题)。两个维度可以合并成为工作相互依赖问卷。问卷总共由8道题构成。使用利克特5点量表。Cronbach’s α为0.85。

团队冲突问卷,使用Jehn和Mannix编制的团队冲突问卷,邱家彦翻译。[25]问卷分为三个维度:关系冲突(3题)、任务冲突(3题)、流程冲突(3题)。问卷由9道题构成,使用利克特7点量表。Cronbach’s α为0.84。验证性因子分析表明,问卷具有良好的结构效度。

(四)数据的预处理

本研究是以团队作为分析单位的。在正式的数据分析前,需要把各个社团成员的个体变量转化为团队变量——以社团成员个体分数的平均值作为团队分数。但是,这种转化是有条件的,各变量在团队成员内部达到统计学意义上的一致性;也就是说,各变量均为团队水平的变量。

采用Rwg系数作为衡量变量是否为团队变量的指标。[27]Rwg系数是一致性指标,用来考察两个或多个评分者评分的一致程度;其取值在0~1之间,越接近1,一致性越好。如果Rwg达到0.7,则认为该变量为团队水平变量,可以用计算平均数的方式实现从个体变量到团队变量的转换。

在所有社团中,除了拔河社的“团队冲突”、文正学院学生社团联合会的“团队信任”之外,其余的所有变量Rwg系数均超过0.7,均为团队水平的变量。拔河社和文正学院学生社团联合会的数据被剔除,不参与下面的统计分析。

(五)共同方法偏差检验

共同方法偏差(common method biases)是指因为同样的数据来源或评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身的特征所造成的预测变量与效标变量之间的人为共变。[28]这种共变是一种系统性误差,可能会对研究结论产生潜在的误导。

本研究采取了保护被试的匿名性、平衡顺序效应、打乱项目顺序等程序控制的方法尽量减少共同方法偏差的影响。

使用Harman单因子技术检查共同方法偏差:使用验证性因子分析,设定公因子为1,这样可以对“单一因素解释所有的变异”做出检验。[28]

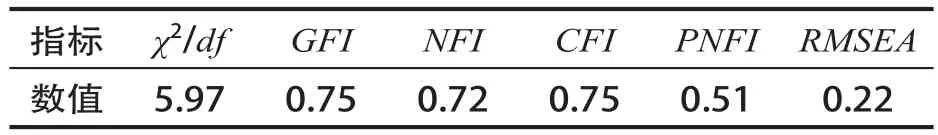

表2 用验证性因子分析检验共同方法偏差

由表2可知,单因素模型拟合得并不理想。由此可知本研究中的共同方法偏差问题并不严重。

四、研究结果

(一)描述性统计

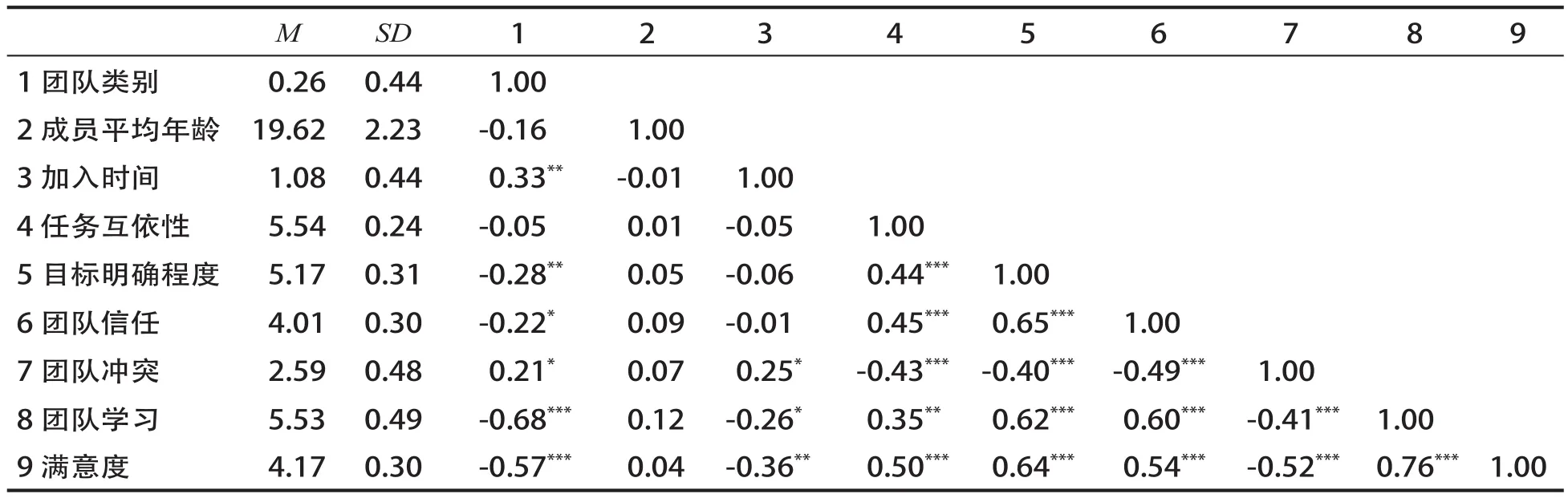

各个变量的描述性统计情况如表3所示。

本研究选择了三个控制变量:团队类别(学校主导社团、自我管理社团)、成员平均年龄,成员加入团队的平均时间(单位:年)。

除了任务互依性之外,团队类别与所有研究变量的相关系数均显著。成员平均年龄与所有研究变量的相关系数均不显著。加入团队平均时间与团队冲突、团队学习、满意度相关系数显著。

表3 描述性统计表(N=71)

(二)回归分析

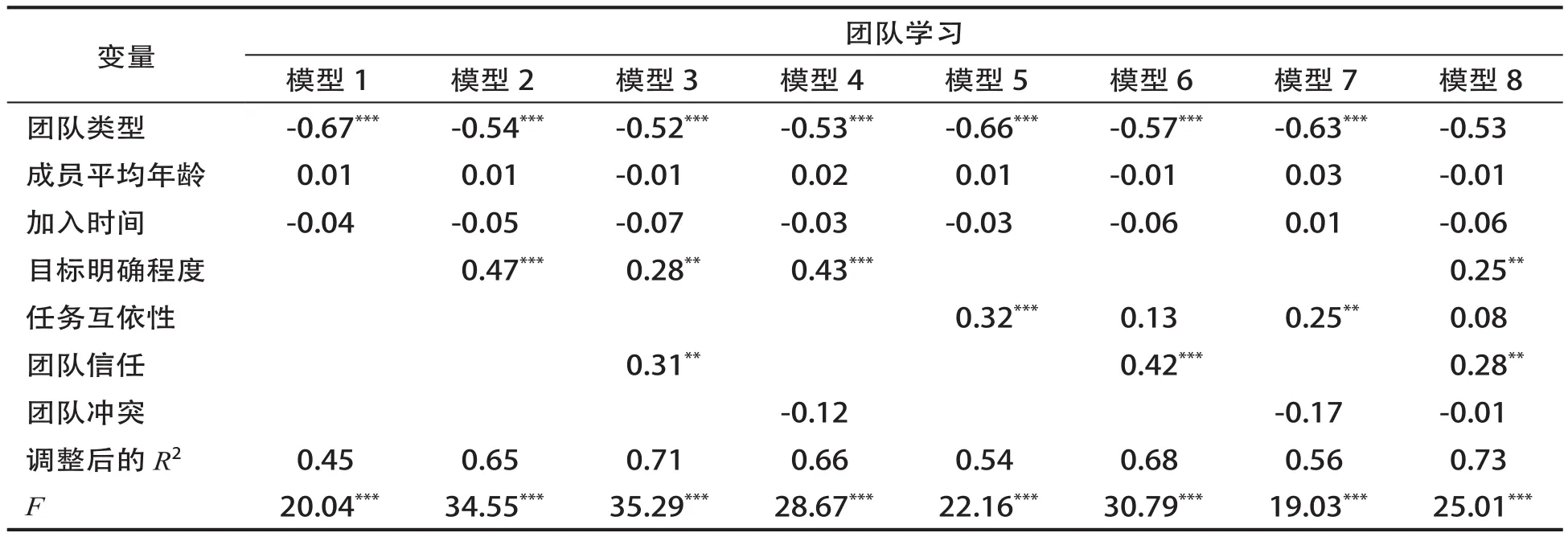

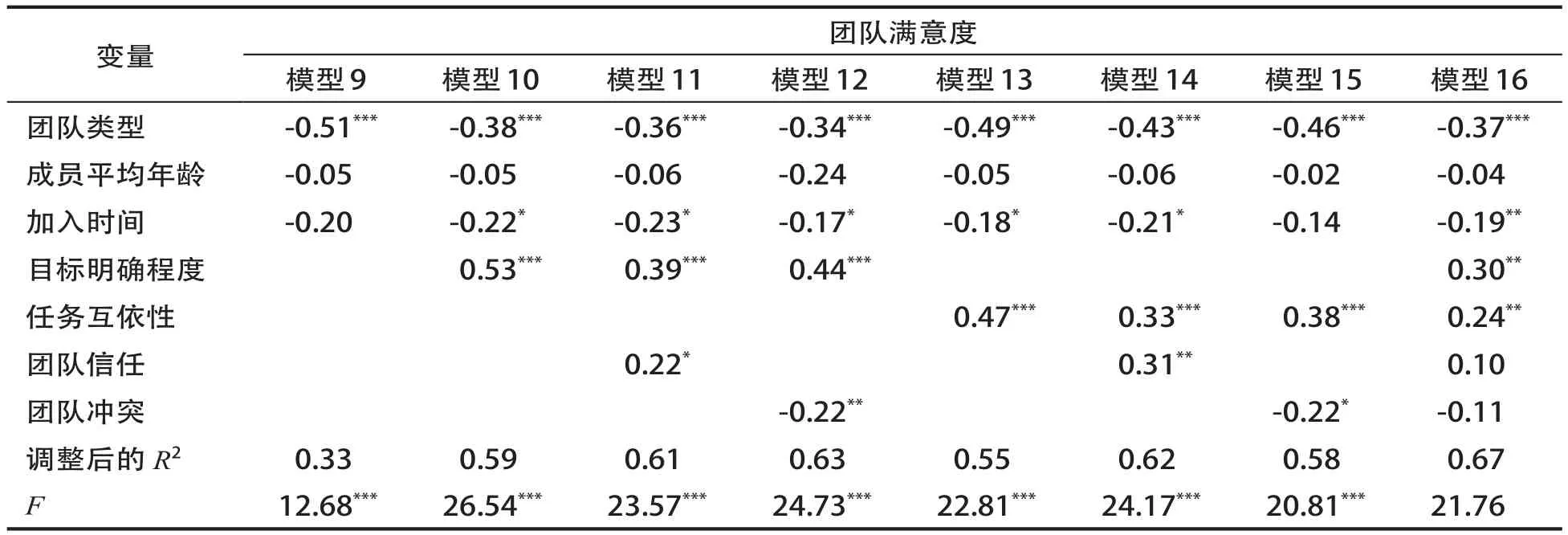

首先,将输入变量和过程变量逐一与结果变量做回归。为了消除控制变量(团队类别、成员平均年龄、加入平均时间)的影响,回归时也将其纳入方程。结果显示:

目标明确程度(β=0.53,p<0.001)、任务互依性(β=0.47,p<0.001)、团队信任(β=0.46,p<0.001),均可以显著正向预测满意度,团队冲突(β=-0.39,p<0.001)可以显著负向预测满意度。

目标明确程度(β=0.47,p<0.001)、任务互依性(β=0.32,p<0.001)、团队信任(β=0.48,p<0.001),均可以显著正向预测团队学习,团队冲突(β=-0.28,p<0.01)可以显著负向预测团队学习。

因此,假设1完全得到了验证。

(三)独立样本t检验

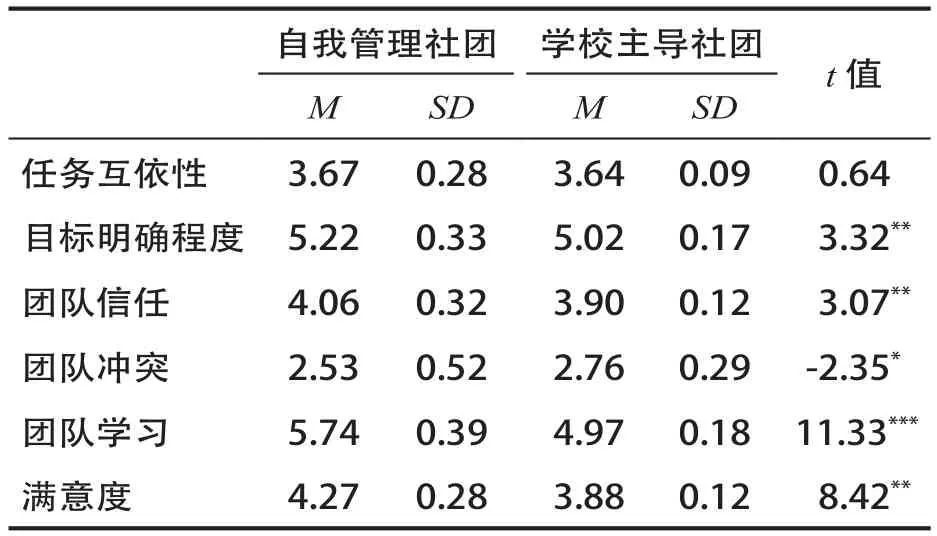

在学校主导社团和自我管理社团之间对6个研究变量做t检验(见表4)。

自我管理社团在目标明确程度(t=3.32,p<0.01)、团队信任(t=3.07,p<0.01)、团队学习(t=11.33,p<0.001)、满意度(t=8.42,p<0.01)上的得分要显著高于学校主导社团;学校主导社团在团队冲突(t=-2.35,p<0.05)上的得分显著高于自我管理社团;两类社团在任务互依性(t=0.64,p>0.05)上的得分没有显著差异。假设2基本上得到了验证。

表4 两类大学生社团在各变量上差异的显著性检验

(三)分层回归分析

用分层回归来检验中介效应。

Baron和Kenny给出了检验中介效应的方法,该方法需要分三步完成。[29]第一,自变量对因变量做回归,回归系数显著。第二,自变量对中介变量做回归,回归系数显著。第三,将自变量和中介变量同时纳入回归方程。如果自变量的回归系数变得不显著,而中介变量回归系数显著,则存在完全中介效应;如果自变量回归系数显著,但是显著程度较单独与因变量做回归时有所下降,同时中介变量回归系数显著,则存在部分中介效应。

如表5所示,团队信任在目标明确程度与团队学习之间存在部分中介效应,团队信任在任务互依性和团队学习之间存在完全中介效应。团队冲突在目标明确程度与团队学习之间不存在中介效应,团队冲突在任务互依性和团队学习之间不存在中介效应。

假设3-1得到完全验证。假设3-2得到了部分验证。假设3-5、假设3-6均没有得到验证。

表5 团队学习为因变量的分层回归分析

如表6所示,团队信任在目标明确程度与满意度之间不存在中介效应,团队信任在任务互依性与满意度之间不存在中介效应;团队冲突在目标明确程度与满意度之间不存在中介效应,团队冲突在任务互依性与满意度之间不存在中介效应。

假设3-3,、假设3-4、假设3-7、假设3-8均没有得到验证。

表6 满意度为因变量的分层回归分析

假设3 基本上没有得到验证。

将输入变量和过程变量都纳入回归方程预测结果变量。任务互依性(β=0.24,p<0.01)目标明确程度(β=0.30,p<0.01)显著地预测满意度(见表6模型16);目标明确程度(β=0.25,p<0.01)和团队信任(β=0.28,p<0.01)显著预测团队学习(见表5模型8)。

五、讨论

(一)中介效应的假设基本没有得到支持的可能性

中介效应的诸多假设(假设3)中,除了假设3-1和3-2,其余都没有得到验证。这可能与I-P-O模型对大学生社团的适用性有关。虽然此模型被众多研究者奉为经典,而且在软件工程和系统分析领域都有广泛的应用,但是这个模型是否适用于大学生社团,有必要再次审视和论证。

I-P-O模型散发出强烈的理性主义气息。它认为一个团队的设计需要由专业人士完成,专业人士首先设计输入变量(招募人员、设立目标和章程、建立制度等),然后开始团队互动,互动过程的记录即为过程变量(协调、沟通、处理冲突),最后导出结果变量(绩效、生产率、团队生命力)。输入变量、过程变量、结果变量在时间上是依次产生的,模型假设三类变量之间存在内在的因果关系。[9]333-375这样的假设在科层化程度高的团队和组织中也许是成立的,但是大学生社团的运作不是严格按照I-P-O模型的逻辑和顺序进行的。

大学生社团是按照经验主义的逻辑摸着石头过河的。大学生社团往往不是先设定团队目标和团队结构,再开展工作;而往往是先成立社团,开展互动,在互动中寻找团队目标和最佳团队结构。[17]这样,I-P-O模型中输入变量和过程变量发生的时间顺序被打乱了,它们不是依次出现,而很可能是交替出现。这可能是导致中介效应的假设没有得到验证的原因。

(二)目标明确程度成为对社团生命力最有影响力的变量

目标是个人、团队、组织的动力源泉。有清晰的目标,且目标被社团成员高度认可,社团才会有蓬勃的生命力。在本次调查中,目标明确程度显示出压倒性的优势,超越其他变量成为了最能预测团队生命力的因素。这种结果可能意味着,提高目标明确程度是改善大学生社团生命力的关键点。

有学者曾经对大学生社团进行了访谈,发现社团中团队目标不明确是一种比较常见的现象。他们在文献中作出了如下描述:“(社团成员均)认为共同目标是团队成功的重要条件……但是当研究者追问共同目标是什么时,他们往往含糊其辞,不能作出明确的说明。有的开始谈论一些关于理想、信念的话题;有的则开始谈论兴趣、爱好和热情。很多成员反复强调成员之间关系的重要性,强调成员之间感情很深。”[17]以大学生的年龄层次、知识储备、表达能力,清楚地描述自己所在社团的目标,应该不是件困难的事。之所以大学生没有清楚地表达团队目标,且用转换话题的方式来回避,可能的原因是,大学生社团没有目标或者目标不明确。社团没有明确的目标,其功能仅仅限于社交层面,导致社团成员“关系好、感情深”。

社团的目标明确性程度不佳,有其制度层面的原因。管理者谈到大学生社团的弊端,总会提出“加强管理”的对策和建议。[2,30]其实,“加强管理”的做法很可能会适得其反。

高校中的权力分为行政权力、学术权力、学生权力。欧美国家大学生社团是活跃的,充满生命力的。其最大的特点是其自治性(local autonomy)[1],社团的任何决定都不需要向任何所谓的“上级部门”负责;学校对社团的干预不是限制和禁锢,而仅限于规范和服务。欧美大学生社团的高度自治,可以看成是学生权力的彰显。

当前我国高校的内部治理表现的特征主要是行政权力膨胀,学术权力薄弱,学生权力丧失。[31]庞大强悍的行政权力“天然地扮演了学生权力天然的承担者和代言人”[32]95。行政权力一家独大的权力格局下,大学生社团的生存空间必然受到挤压。

在本研究的前期访谈中,很多学生谈到学校对大学生社团管得太死。社团受到了很多的不近情理的限制。社团办活动缺场地,学校不同意,理由是不符合相关规定;社团想在校外办活动,学校也不同意,理由是校外办活动有安全风险。活动缺经费,学校不给,理由是经费紧张;社团想到社会上拉赞助,学校不批,理由是不允许任何带有商业色彩的活动进校园。大学生社团受到的限制太多,得到的支持太少。在这种情况下的大学生社团,陷入团队目标不明确的窘境,也不足为奇了。

大学生社团需要的是一种宽松的管理。只要多给一点自由,社团的运营状况就可能出现明显改善。在本研究中的数据可以佐证这一点。自我管理社团比学校主导社团稍微多一点自由,但是其团队学习、目标明确程度、团队信任、满意度的得分显著要高于学校主导社团,团队冲突程度显著低于学校主导社团。很明显,自我管理社团运营得更好,更有生命力。

行政权力对于社团的发展有一种“叶公好龙”式的复杂心态。高校管理者也在抱怨大学生社团“一管就死,一放就乱”。权衡之下,还是管紧点比较好,这样至少不会出事,不用承担责任。一味追求安稳,必然导致社团效率的低下和学生能力的退化。高校管理者要相信大学生的能力和智慧,能够解决好社团运作中的问题,不能因噎废食,逡巡不前。毕竟,年轻人都是在不断尝试、不断纠正错误的过程中进步和成长的。

六、结论

目标明确程度、任务互依性、团队信任、团队冲突这四个变量可以有效地预测大学生社团生命力。

将大学生社团划分为“自我管理社团”和“学校主导社团”,是一种有效的类型划分。大学生社团生命力,目标明确程度、团队信任、团队冲突在自我管理社团和学校主导社团之间存在显著差异。相对于学校主导社团,自我管理社团生命力更强,运作得更好。

团队目标明确程度、任务互依性、团队信任是对团队生命力影响最大的三个变量。

[1]张家勇. 美国大学的学生社团活动[J].比较教育研究,2004,167(4).

[2]胡建军. 高校学生社团存在的问题与思考[J].黑龙江高教研究,2005,(9).

[3]李健. 大学生社团社会学角度之考察[J].中国青年政治学院学报,2003,22(2).

[4]滕航,朱建设. 试论大学生社团行为与状态[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2010,12(5).

[5]李忠军,张森林. 大学生组织归属状况调查研究[J].中国青年研究,2008,(5).

[6]邓志伟,钱海梅. 中国社团发展的八大趋势[J].学术界,2004,(5).

[7]于伟,韩丽颖. 中美高校学生社团文化建设若干问题比较研究[J].外国教育研究,2002,29(10).

[8]Bell B S,Kozlowski S W J. A Type of Virtual Teams:Implications for Effective Leadership[J]. Group and Organization Management,2002,27(1).

[9]Kozlowski S W J,Bell B S. Work Groups and Teams in Organizations[G]//Borman W C,Ilgen,D R,Klimoski R. Handbook of Psychology:Industrial and Organizational Psychology:vol. 12.[M]. New York:Wiley,2003.

[10]Hackman J R. The Design of Work Teams[G]//Lorsch J W. Handbook of Organizational Behavior. Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1987.

[11]孟瑶,梁巧转,李树祥,等. 战略领导力的核心构成对团队活力的影响——基于积极组织行为学视角[J].科学学与科学技术管理,2013,34(2).

[12]Cranny C J,Smith P C,Stone E F. Job Satisfaction:How People Feel about Their Jobs and How It Affects Their Performance[M]. New York:Lexington Book,1992.

[13]Ostroff C. The Relationship between Satisfaction,Attitudes and Performance:An Organizational Level Analysis[J]. Journal of Applied Psychology,1999,77(2).

[14]Edmondson A C,Psychological Safe and Learning Behavior in Work Team[J]. Administrative Science Quarterly,1999,44(2).

[15]Cannon M D,Edmondson A C. Confronting Failure:Antecedents and Consequences of Shared Beliefs about Failure in Organizational Work Group[J]. Journal of Organizational Behavior,2001,22(2).

[16]吴铁钧,刘电芝. 团队学习取向和团队冲突对团队绩效的影响[J].苏州大学学报:哲学社会科学版,2010,(6).

[17]吴铁钧,刘电芝,王立,等. 大学生学习型团队的特征[J].当代教育科学,2010,(17).

[18]Gibson C B. Do They Do What They Believe They Can? Group Efficacy and Group Effectiveness across Tasks and Cultures[J]. Academy of Management Journal,1999. 42.

[19]Edmondson A C,Bohmer R M,Pisano G P,Disrupted Routines:Team Learning and New Technology Implementation in Hospital[J]. Administrative Science Quarterly,2001,46(4).

[20]任婧,王二平.互依性与团队协作[J].心理科学进展,2007,15(1).

[21]Wageman R. Interdependence and Group Effectiveness[J]. Administrative Science Quarterly,1995,40(1).

[22]Linden R C,Wayne S J,Bradway L K. Task Interdependence as a Moderator of Relation between Group Control andPerformance[J]. Human Relation,1997,50(2).

[23]McGrath J E. Social Psychology:A Belief Introduction[M]. New York:Holt,Rinehart & Winston,1964.

[24]Fields D L.工作评价——组织诊断与研究实用量表[M]. 阳志平,等,译.北京:中国轻工业出版社,2004.

[25]邱家彦. 转换型领导,团队异质性及团队冲突与团队学习关系之探讨:团队行为整合之中介角色[D]. 高雄:中山大学,2005.

[26]Edmondson A C. Group and Organizational Influences on Team Learning[D]. Cambridge:Harvard University,1996.

[27]James L R,Demaree R G,Wolf G. Estimating Within-group Reliability with and without Response Bias[J]. Journal of Applied Psychology,1984,69(1).

[28]周浩,龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,12(6).

[29]Baron R M,Kenny D A. The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual Strategic and Statistical Considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6).

[30]廖良辉. 中美高校学生社团管理比较——以美国哈佛大学为研究实例[J].青年研究,2005,(4).

[31]徐士元,苏昀. 我国高校学生权力缺失及其原因探析[J].高等教育研究,2011,32(3).

[32]李福华. 高等学校学生主体性研究[M].合肥:安徽人民出版社,2004.

[责任编辑:江 波]

吴铁钧(1976— ),男,浙江宁波人,博士,苏州大学教育学院心理系讲师,主要从事管理心理学、团队学习、团队创新的研究;刘电芝(1955— ),女,河北文安人,博士,苏州大学教育学院心理系教授、博士生导师,主要从事教育心理学、学习心理学研究。

国家社会科学基金青年项目“自我管理团队的团队学习与团队创新研究”(项目编号:12CGL050)、江苏省高校哲学社会科学研究基金项目(项目编号:2012SJB190012)的阶段性研究成果。

C93-051

A

2095-7068(2014)04-0073-10

2014-10-01

*通讯作者:刘电芝,E-mail:dianzhiliu@foxmail.com。