中医治疗中风病的五脏关联性探究

2014-02-06丁邦友张宁倬

丁邦友 张宁倬

(上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院针灸科,上海 200437)

中医治疗中风病的五脏关联性探究

丁邦友 张宁倬

(上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院针灸科,上海 200437)

中风病;藏象;医案

中风病为中国四大难证之首,因其起病急骤,变化迅速,症见多端,与“风性善行而数变”相类似,故古代医家取类比象称之为“中风”,因起病突然,又称“卒中”。其以猝然昏仆不省人事,伴口眼㖞斜、言语不利、半身不遂或不经昏仆而仅以㖞僻不遂为主症[1],依其临床表现,与西医学中的急性脑血管疾病相对应。我国近年统计数据显示,脑血管病与心脏病、恶性肿瘤是死亡率最高的三大疾病。近年来,由于诊疗水平的提高,脑卒中的死亡率有所降低,但致残率仍居高不下,约80%的存活者有不同程度的功能障碍,给患者家庭和社会带来沉重的负担[2]。本文通过对古代医案的研究统计,探索五脏与中风的关系,以期更好的指导临床对中风病的治疗。

1 中医学对中风的认识

1.1 命名及分类 古代医籍关于中风的命名及分类记载颇多。《内经》中虽未见“中风”之名,但依据症状表现和发病阶段的不同有相异的命名。如卒中昏迷称为仆击、大厥、薄厥;半身不遂则称偏枯、偏风、身偏不用、风痱等。正式把本病命名为中风,始自张仲景的《金匮要略》。仲景概括地总结了本病的两个主要特征:①发病急,变化快,病情危重。如《金匮要略·中风历节病》篇说:“邪入于腑,即不识人;邪入于脏,舌即难言,口吐涎。”②半身不遂,口眼㖞斜。如该篇指出:“夫风之为病,当半身不遂”,“正气引邪,㖞僻不遂”。并且根据风邪入中的深浅和病情轻重分为中络、中经、中腑、中脏四证[1]。王履根据病因的不同,将中风分为真中与类中两类[1]。孙思邈根据症状轻重之异将中风分为偏枯、风痱、风懿、风痹。李中梓将中风分为闭证与脱证。

1.2 病因病机

1.2.1. 中风病与“风”邪之关系 由古代医家将本病命名为“中风”,推知此病与风邪有着密切的关系。首先,中风起病急骤、变化迅速、症见多端,与《素问·风论》所言:“风者,善行而数变”中所蕴含的由风邪为先导的疾病多表现为变幻无常、发病迅速、传变快的含义相符;第二,《素问·太阴阳明论》说:“故犯贼风虚邪者,阳受之”,“伤于风者,上先受之”。头位于人体上部,又为诸阳之会,故风邪侵袭,易伤于头。《素问·调经论》说“血之与气,并走于上,则为大厥”,指明中风病位亦在于头。近代医家张伯龙、张山雷、张寿甫在总结前人经验并结合现代医学知识的基础上,认识到本病病机主要在于肝阳化风,气血并逆,直冲犯脑。故中风之病位与风邪易袭部位相符合;第三,“风者,百病之始也”(《素问·骨空论》)、“风者,百病之长也”(《素问·风论》),风邪常为他邪致病之先导,凡寒、湿、燥、热等诸邪多依附于风而侵犯人体。中风病为中国四大难证之一,其致病因素绝不仅限于风邪一种,病机多错综复杂,细分可有虚、火、风、痰、气、血六端。故“中风”名称中之“风”字,不局限于“风邪”一种,同时也涵盖了其他诸病邪。历代医家对中风病因病机的讨论,概而论之不外乎“外风”、“内风”两种。

1.2.2 “外风”与“内风” 唐宋以前多以“外风”(“内虚邪中”)立论,唐宋以后则多以“内风”立论[1]。

《素问·风论》说:“风中五脏六腑之俞,亦为脏腑之风,各入其门户,所中则为偏风。”认为偏风的原因是风邪入中脏腑。同时《内经》也明确提出中风病是由于自身正气不足,营卫虚弱,继而外邪入中,引起偏枯。如《灵枢·刺节真邪》:“虚邪偏客于身半,其入深,内居营卫,营卫稍衰,则真气去,邪气独留,发为偏枯。”《金匮要略》对中风病因的认识同于《内经》,认为是由“络脉空虚”,风邪乘虚而入,“贼邪不泻”所致。巢元方《诸病源候论·中风候》仍承《内经》,认为“风偏枯者,由血气偏虚,则腠理开,受于风湿。风湿客于半身,在分腠之间,使血气凝涩,不能润养,久不瘥,真气去,邪气独留”所致。

唐宋以后,尤其是金元时代的学术争鸣是中风病因学说的重要转折点,开始突出以“内风”立论,但对于引起“内风”的原因则各持一端[1]。刘完素提出中风是由肾水不足,心火暴盛所致。《河间六书·素问玄机原病式·火类》说:“中风瘫痪者,……,由于将息失宜,而心火暴甚,肾水虚衰,不能制之,则阴虚阳实,而热气怫郁,心神昏冒,筋骨不用,而卒倒无所知也”。李东垣认为正气自虚是发病的主因,如《医学发明·中风有三》说:“中风者,非外来风邪,乃本气自病也。凡人年逾四旬,气衰者多有此疾,……。若肥盛则间有之,亦形盛气衰如此”。朱丹溪主张痰湿生热(“湿土生痰,痰生热,热生风”)。以上三家主火、主气、主痰的学术观点虽各不相同,但均认为中风一病,风自内生,而非外中[1]。王履总结《内经》以来各家对中风病因的认识,从病因学角度将中风分为真中与类中两类,明确将外风与内伤所致中风区分开来。

明清时期,张介宾提出“非风”治疗,强调“内伤积损”是导致本病的根本原因。李中梓《医宗必读·真中风》在王肯堂辨阴中、阳中的基础上又进一步提出了“凡中风昏倒……最要分别闭与脱二证明白”的见解。叶天士创立肝阳化风之说,阐明“精血衰耗,水不涵木……肝阳偏亢,内风时起”(《临证指南医案·中风》)的发病机理。王清任从张景岳之说,专以气虚立论。直至晚清近代医家张山雷、张寿甫等人开中西汇通之端始,总结中风发病病机为:肝阳化风、气血并逆、直冲犯脑,并沿用至今。

总而言之,中风发病学说,自唐宋以后由外因而认识到了内因,并于明清得以进一步的成熟。而随着对病因病机认识的进展,治疗原则和方法亦随之扩充,得到极大的丰富。

1.2.3 中风相关五脏 从五脏与中风的关系而言,中医学更强调了肝、肾、脾、心。

由上述中风病与“风”邪之关系的探讨,可知中风与“风”有着密切的关系。而“风”五行属木,木在五脏又对应于肝。从病机角度而论,中风多由阴亏于下,肝阳暴张阳化风动,气血痰火横逆经遂、蒙蔽清窍所致。其中“阴亏于下”又包括肝肾两脏的阴津亏虚。木旺乘土,肝木克胜脾土,因此又极易影响到脾脏。“脾为生痰之源”,随上逆之气血横窜经络、上阻清窍之痰火多由脾失健运,聚湿生痰,痰郁化火所致。不论“外风”学说之“内虚邪中”的“内虚”,还是“内风”学说所主张的诸种“内伤积损”都与脾脏有着密切的关系。此外,中风之中脏腑都表现有神志的改变,而“心藏神”,主神明。同时,五志过极、化火生风亦为中风病一重要病机,如《素问玄机原病式·火类》所述:“多因喜怒思悲恐之五志有所过极而卒中”,而“五志唯心所使也”(《类经》),表明中风病与心之关系。

《证治汇补·预防中风》篇中说到:“平人手指麻木,不时晕眩,乃中风先兆,须预防之,宜慎起居,节饮食,远房帏,调情志。”从中风病预防、注意事宜中亦可窥见中风与脾、肝、肾、心等脏的紧密关系。

1.3 治法 唐宋以前医家,对于中风多以“外风”,正虚外邪入中立论,因而在治疗上多采用疏风祛邪、补益正气的方药,代表方如侯氏黑散、小续命汤等。唐宋以后,突出以“内风”立论,而又细分为火、气、痰、虚等各家,并发展、完善出相对应治法。以至明清,叶天士针对肝阳化风予以滋液熄风、补阴潜阳,王清任爰立补阳还五汤益气活血治疗中风偏瘫等。

2 五脏与中风关系的考察

通过对古代治疗中风的医案中方药组成的研究,分析五脏和中风的关系。

2.1 病案来源 以《名医类案》、《续名医类案》、《二续名医类案》(鲁兆麟主编,辽宁科学技术出版社,1996年9月第1版)中所有涉及中风症状的病案为基础进行统计。

2.2 病例筛选 以《中医内科学》(陈湘君主编,上海科学技术出版社,2004年8月第1版)中风章节概述中“中风”定义:“中风是以猝然昏仆不省人事,伴口眼㖞斜、言语不利、半身不遂或不经昏仆而仅以㖞僻不遂为主症的一类疾病。”为筛选标准,筛选出符合病例共323例。

2.3 统计方法 根据上述323份病例中风治疗中十二经和五脏系统出现频率的统计,按以下方法进行:①将治疗中所用中药(按单味药统计)全部列出,每一诊按1个病例处理即计数1次,复诊者(按2个病例计)出现同一种药物则计数2次,依此类推[3]。统计其出现次数,再将出现次数占总病例数1/12以上者重新列表,由多到少依次排列,作为一下统计的基础。②按《中药学》(黄兆胜主编,人民卫生出版社,2002年8月第1版)列出每味中药所归之脏腑(即归经)。③根据每味中药出现的次数统计其所归经和五脏系统出现的次数。计算出各经脉(十二经)及各脏腑系统在中风的治疗中出现的频率。由于五行五脏代表了人体五大功能活动系统,故脏与腑相合即按系统统计该系统出现的频率[3]。④统计药物出现次数时,发现干草出现的次数较多,而干草临床多被用为使药,并不用作特定治疗,故此统计将干草删除[3]。

2.4 统计结果 按照上述方法进行统计,中风病用药规律及治疗中十二经及五脏系统出现的频率的统计结果如下表所示:

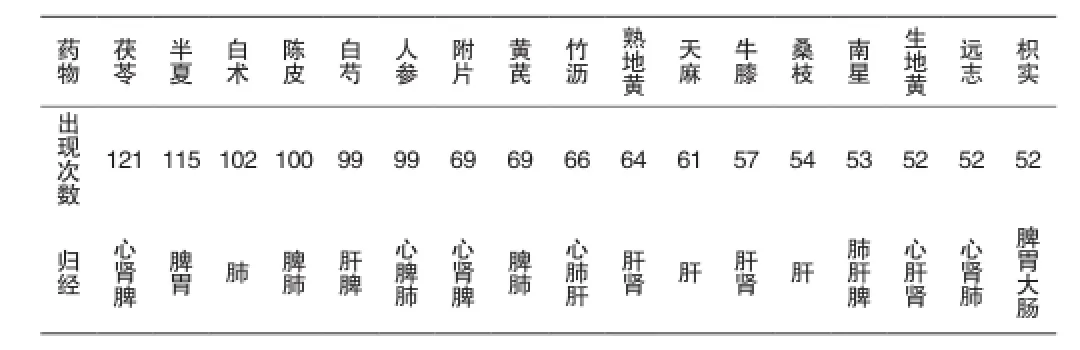

表1 治疗中风药物出现次数及其归经(A)

表2 治疗中风药物出现次数及其归经(B)

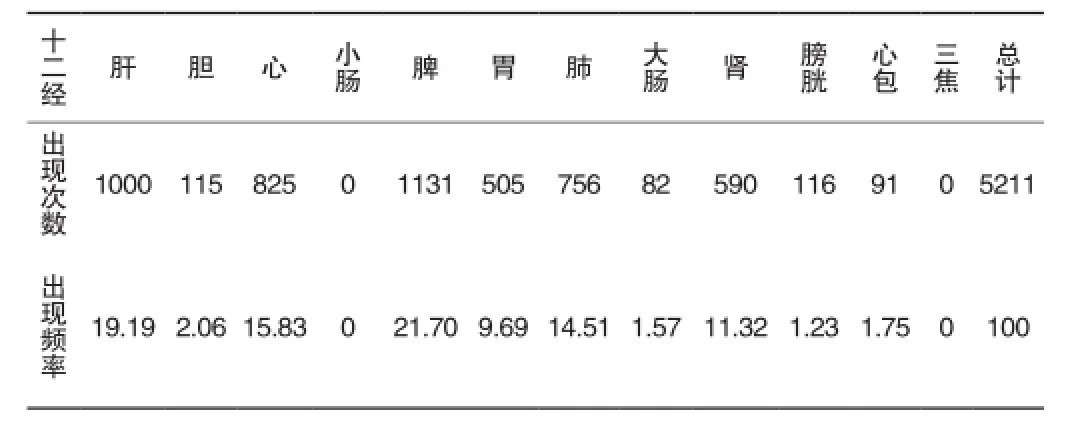

表3 治疗中风十二经出现频率统计表 (n,%)

十二经中脾经出现的频率最高,为21.70%,次之为肝经19.19%,再次之为心经15.83%

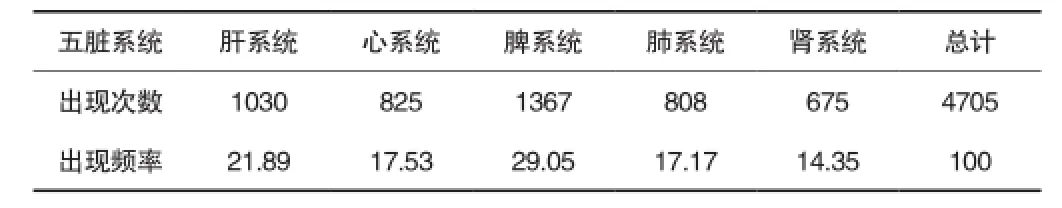

2.5 结果分析 将医案中出现次数大于病案总例数1/12的各味中药按照出现次数从多到少排列。再根据各味中药的归经,分别从十二经和五脏系统层面粗略统计各经和脏腑在治疗中风中出现的频率。结果显示:在十二经的统计中,出现频率最高的为脾经(21.7%),其次为肝经(19.19%),第三为心经(15.83%)。在五脏系统的统计中,脾系统出现频率最高(29.05%),肝系统次之(21.89%),心系统(17.53%)居第三位。这一结果与我们前面所述中风与肝、肾、脾、心关系密切亦基本相符。

表4 治疗中风五脏系统出现频率统计表 (n,%)

图1 治疗中风十二经出现频率统计

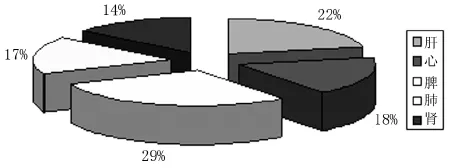

图2 (古代治疗中风医案用药)五脏系统出现频率统计

3 有关五脏与中风关系的讨论

从上述内容来看,中风与“风”邪关系密切,但同时其病机也多呈现出诸邪夹杂、虚实并见。临床上中风的辩证一般首辨中经络、中脏腑。中经络分为脉络空虚、风邪入中和肝肾阴虚、风阳上扰两型;中脏腑则需区别闭证(包括阳闭和阴闭两种)和脱证。此外,亦包括对中风后遗症之半身不遂、言语不利的辨证治疗。归结到脏腑,中风与脾、肝、心系统有着密切的关系。脾胃为五脏六腑之大源,脾胃运化乏源则营卫失常,卫外不固,以致内虚邪中。且脾失健运易聚湿生痰,进而阻滞经络、蒙蔽清窍。肝在志为怒,大怒肝气升发太过,气血随之上逆,心神昏冒而发为中风。心主神明又主血脉,在有神志改变症状的中风病中有重要关系。总而言之,此次研究表明中风与脾、肝、心等系统关系尤为密切,希望能为临床治疗中风提供一些新的思路。

[1]陈湘君.中医内科学[M].上海:上海科学技术出版社,2004:72.

[2]马静,王健. 表面肌电图技术在脑卒中患者步态分析中的应用[J].中华物理医学与康复杂志,2009,5:345-347.

[3]翟双庆,王长宇.王洪图内经临证发挥[M].北京:人民卫生出版社,2006:62.

10.3969/j.issn.1672-2779.2014.12.015

1672-2779(2014)-12-0025-03

杰 本文校对:梁 艳

2014-02-21)