山西省引沁入汾和川引水枢纽V3-2滑坡体治理

2014-01-23李强

李 强

(临汾市水利勘测设计院 山西 临汾 041000)

1 前言

1.1 工程概况

山西省引沁入汾和川引水枢纽工程位于临汾市安泽县和川镇岭南村东的沁河干流上,总库容1756万m3,是一座以城市及工业供水、农业灌溉为主,兼有防洪等综合利用的中型水利枢纽工程。坝顶总长235m,坝顶高程900m,最大坝高27m,正常高水位898m。工程等别为Ⅲ等,主要建筑物大坝、泄洪排沙底孔为3级建筑物,次要建筑物为4级,临时建筑物级别为5级。大坝防洪标准为50年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核。

根据《中国地震参数区划图》(GB18306-2001),确定枢纽工程区地震动峰值加速度为0.1g(相当于地震基本烈度7度),各建筑物按7度地震烈度设防。

1.2 V3-2滑坡体概况

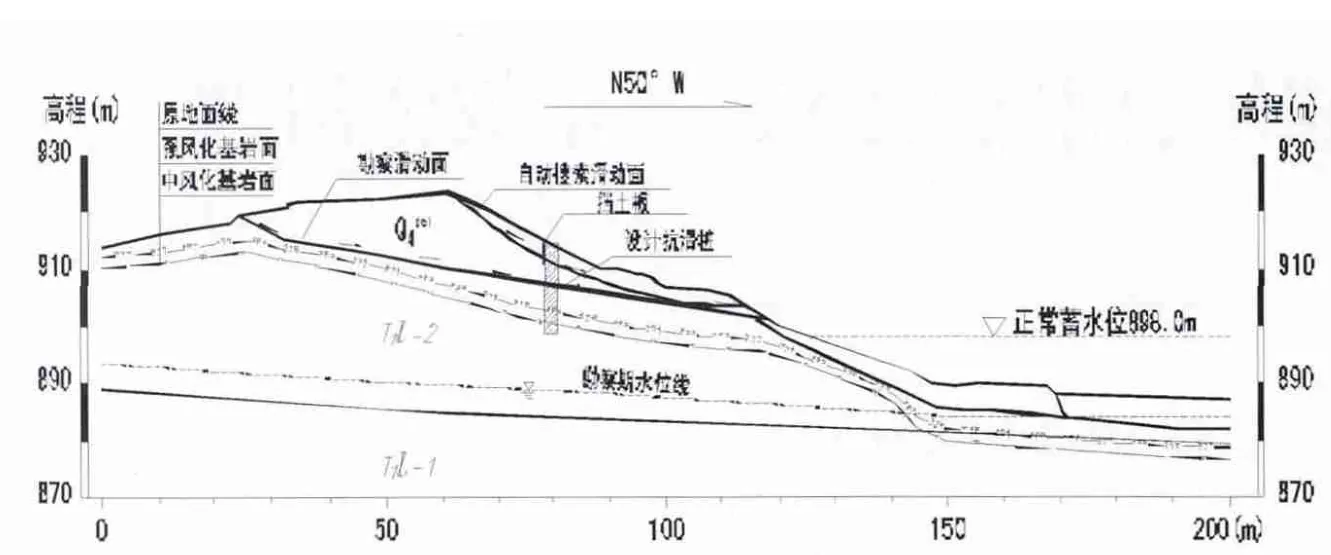

V3-2滑坡体为岩体滑坡,属顺层牵引式滑坡,滑坡体所处山梁梁顶高程1030m,上部坡度较缓,坡度约20°,下部靠近河岸,边坡陡立。滑坡两侧为冲沟,边坡陡立,东侧冲沟基岩裸露,沟底高程约890m,西侧冲沟表层为低液限粘土,沟底高程约910m。滑体东西两侧为冲沟,北侧为沁河岸边,三面临空。滑坡体后缘高程约930m。

图1 V3-2滑坡体剖面图

1.3 V3-2滑坡体稳定性评价

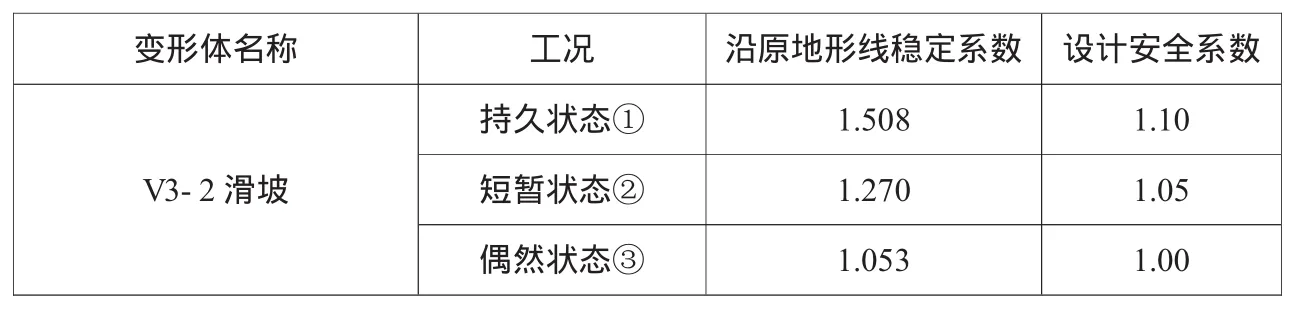

稳定计算采用《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)及《水电水利工程边坡设计规范》(DL/T5353-2006)中推荐的剩余推力传递系数法。根据地质专业计算结果,V3-2滑坡体在持久状态(仅考虑天然状况)、短暂状态(考虑50年一遇暴雨动水压力)及偶然状态(仅考虑地震力作用)下的稳定系数详见表1。另外采用计算机自动搜索技术,分别得出一系列不同滑面上的稳定性系数,从而确定了最小滑动面的位置。不同荷载组合的稳定性系数详见表2。

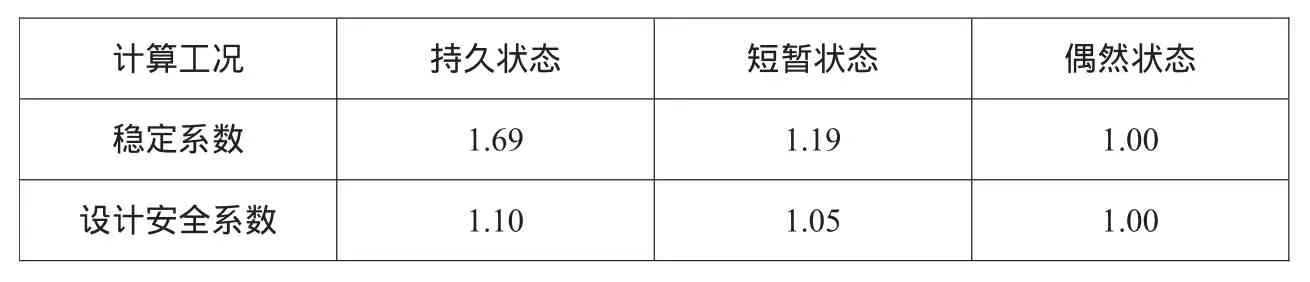

由表1可知,自然状态下滑坡处于基本稳定状态,这与滑坡的实际情况基本相符。

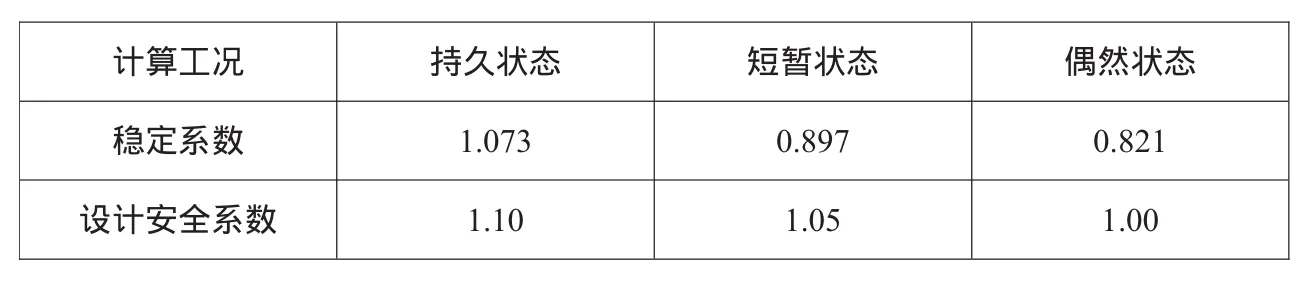

由表2可知,边坡在天然状态下处于临界稳定状态,随着雨水入渗导致坡体表面处于饱和状态,或者地震作用下,稳定性系数均小于1,斜坡有沿浅层潜在滑动面发生破坏的可能,因此须在滑坡体中前部实施抗滑工程治理措施。

表1 不同工况下稳定系数计算成果表

表2 自动搜索条件下不同工况下稳定系数计算成果表

2 治理工程设计

2.1 设计工况

(1)设计工况:滑坡久雨、暴雨(50年一遇)状态下(滑坡地下水位高度上升至设计暴雨地下水位厚度),考虑安全系数Ks=1.05;

(2)校核工况:天然状态+地震Ⅶ度烈度,安全系数取1.00。

2.2 边坡加固方案

图2 V3-2滑坡体抗滑桩布置图

图3 V3-2滑坡体压脚护坡剖面图

表3 压脚前后稳定系数对比表

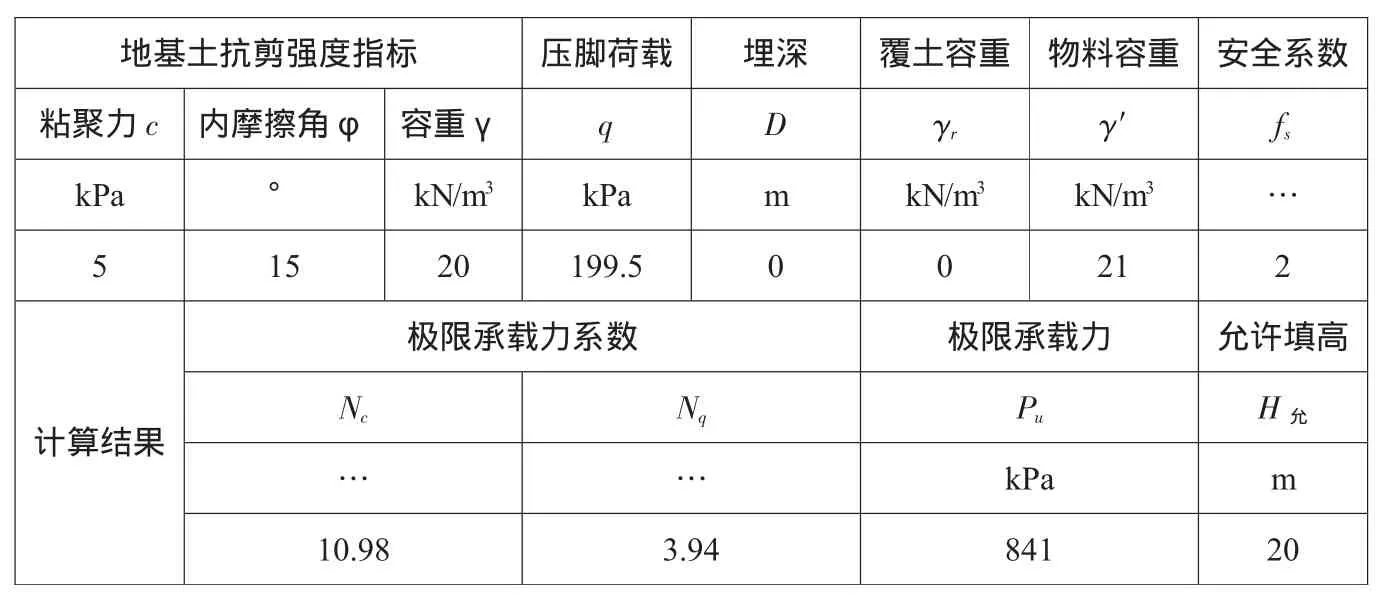

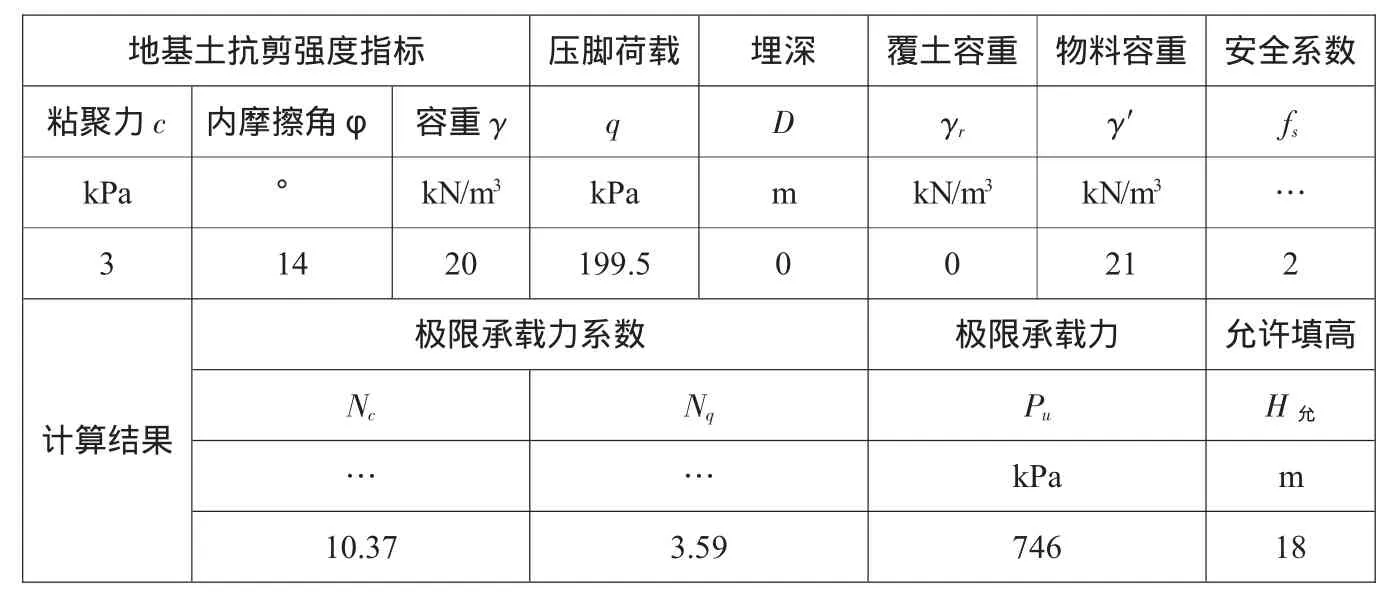

表4 天然状态下地基极限承载力计算参数及结果

表5 饱和状态下地基极限承载力计算参数及结果

根据滑坡体地形地质情况,治理设计除了要求做好坡面排水以外,着重研究了抗滑桩和压脚护坡两个边坡加固方案进行比选。

2.2.1 抗滑桩方案

为防止滑坡前缘沿浅层潜在滑动面发生破坏,同时兼顾整体稳定性的提高,在滑坡前部实施抗滑桩支挡工程,抗滑桩剖面布置见图2。

桩设在主轴线坡顶往西南方向20m处,经计算,校核工况下滑坡体剩余推力水平分量为328kN/m。

(1)桩型设计

根据滑面地形起伏、滑动面埋深及下滑力的大小,选取桩径为1.5m×2m、桩心间距为5m的大截面悬臂抗滑桩。抗滑桩采用C30混凝土现浇,按抗弯构件进行设计。

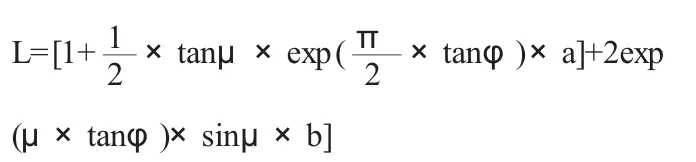

抗滑桩的间距通过桩的抗滑阻力验算来控制,两桩之间的临界距离计算公式为:

a、b——分别为桩垂直滑动方向和平行于滑动方向的高度;

φ——为滑体的内摩擦角,取为14°。

经验算桩心距能满足要求。因此,桩的基本参数如下:桩长h=15.0m,其中受荷段h1=7.5(3.2)m,锚固段 h2=7.5m(抗滑桩深入中风化基岩2.0m)。桩截面为2.0m×1.5m,桩心距为5.0m,总桩数11根。

(2)抗滑桩刚度判定

计算深度:βh2=1.68<2.25,按刚性桩进行计算。桩底边界为铰支端,桩按悬臂桩计算,选用“m”法计算桩身内力。计算得桩最大剪力Qmax=1965kN,最大弯矩 Mmax=6173kN·m,最大侧应力σmax=388kPa。

锚固段深度判断:取岩石裂隙及风化的折减系数C=0.30,岩层产状折减系数K1=0.7,锚固段为泥砾岩、泥岩和细粒砂岩,岩石单轴抗压 强 度 R=σc=17.22MPa, 则 K1·C ·R=3617kPa>σmax=388kPa,因此,嵌固段满足深度要求。

(3)挡土板设计

为了防止桩间土体的溜出,在抗滑桩之间设置预制挡土板。考虑到桩心距为5m,桩截面2.0m×1.5m,不考虑护壁,净距3.5m,因此设计挡土板长4.5m,设置在桩后,与桩的搭接长度各约0.5m,设计板体规格4.5m×0.3m×3m。

表6 压脚后稳定系数成果表

表7 地基局部替换后极限承载力计算参数及结果

2.2.2 压脚护坡方案

(1)压脚护坡设计布置

压脚护坡布置岸线长度约155m,填筑高程913m。在高程913m设置24.5m宽一级平台,平台地表排水坡度5%,采用40cm厚粘土封闭,并植草皮保护,在高程900m设置3m宽二级平台,高程889.5m干砌堆石棱体处设置3m宽三级平台,压脚护坡采用石渣料回填。压脚护坡剖面布置见图3。

(2)稳定性验算

回填石渣的参数取值采用工程类比法,参照三峡库区丝绸厂滑坡治理工程中回填石渣参数取值,回填石渣容重取值21kN/m3,天然状态下抗剪强度C为0kPa,φ为37°。计算方法分别采用圆弧法和传递系数法对压脚后三种工况下滑坡整体稳定性、自动搜索滑面稳定性验算,计算结果均满足规范要求,详见表3。

(3)压脚荷载天然地基极限承载力验算

考虑到压脚回填形成过程中及形成后,若地下水位上升,将造成地基极限承载力的降低,为此对天然状态下和饱和状态下地基土极限极限承载力分别进行计算。洪积物(Q4pl)地基的计算参数参照该滑坡体滑动面的力学参数。天然状态下凝聚力C=5.0kPa,内摩擦角φ=15°,饱和状态下凝聚力C′=3kPa,内摩擦角φ′=14°,计算结果见表4、表5。

考虑到本工程实际设计回填高度为23.5m,而无论天然状态还是饱和状态,安全系数取2时允许填高为18m~20m,因此,天然地基承载力安全储备不够。

(4)天然地基局部替换处理措施

由于天然地基承载力安全储备不够,为防止地基在回填物料的重力作用下发生破坏,因此需在坡脚进行局部软弱地基替换。

为尽量增加竖向荷载以增加滑坡体抗滑力,控制沿河回填压脚范围,保证回填坡体自身的稳定。在Ⅰ、Ⅱ级阶地交界处开挖坑槽,回填堆石棱体。堆石棱体布置于回填坡体外侧(近河侧),在高程889.5m设3m宽马道,内外坡比分别为1∶1和1∶2。

(5)天然地基处理验算

堆石棱体的参数取值同样参照三峡库区丝绸厂滑坡治理工程中堆石棱体参数取值,本工程回填石棱体容重取值21kN/m3,天然状态和饱和状态下抗剪强度C为0kPa,φ 为 37°。

计算方法分别采用圆弧法和传递系数法对压脚后3种工况下滑坡回填坡体沿原地形线滑动稳定性验算,相关成果列于表6,结果满足相关规范要求的设计安全系数。同时天然地基局部替换处理后,其承载力也能满足要求,替换后极限承载力计算参数及结果见表7。

2.2.3 方案比选

V3-2滑坡体滑带厚度不大,下盘岩体稳定性较好,且抗滑桩为大截面压弯构件,能充分发挥材料的强度。但抗滑桩竖井施工困难,工作人员井下作业施工条件和安全性相对较差,施工进度较慢,另外抗滑桩加固力集中,有坡面局部滑塌风险。

压脚护坡方案虽然工程量及投资相对较大,但有利于解决枢纽工程的弃渣问题,施工进度较快,施工条件较好,且加固力分散布置,能有效防止次生滑面的发生。

综合分析,设计采用压脚护坡方案。

2.2.4 护坡设计

由于回填石渣位于水位变幅区,第一级平台至第三级平台间护坡采用30cm厚干砌块石,下部铺20cm厚砂砾料垫层。第一级平台采用40cm厚粘土封闭,并植草皮或灌木保护。

填方区两侧边界边坡坡度根据回填石渣的天然休止角确定为1∶2,坡脚设计清基深度0.5m,边坡采用30cm厚干砌块石护坡,下设20cm厚砂砾料垫层,护坡坡脚基础采用浆砌石,顶宽1m,深度2m,范围为第一级平台至第三级平台之间。

2.2.5 坡面排水设计

滑坡体的地下水的补给源主要是大气降水和山坡地表汇水,为防止区域外地表水流入,根据天然地形条件,在滑坡体边缘3m~5m范围内设置横向截水沟和排水沟,均采用浆砌石砌筑。截水沟断面为梯形断面,底宽0.4m,顶宽0.9m,深0.4m。排水沟断面型式分为V型断面及矩形断面,V型断面底宽0.5m,顶宽1.2m,深0.7m,矩型断面宽0.6m,深0.7m。

3 结语

V3-2滑坡体治理工程设计采用压脚护坡+排水的优化方案,能够因地制宜,充分利用枢纽工程施工过程中的开挖弃料,不仅技术上是可行的,而且经济上是合理的,不失为一种一举两得的治理方案,可为类似工程提供借鉴和参考。另外,在今后的运行过程中要建议加强安全监测,了解和掌握滑坡体治理后的稳定性状。陕西水利