小桐子无性系结果相关性状的主成分分析

2014-01-22廖柏勇李吉跃

齐 涛,廖柏勇,何 茜,李吉跃

(1.嘉汉林业(广州)有限公司,广东 广州 510613;2.华南农业大学a.广东省森林植物种质创新与利用重点实验室;b.林学院,广东 广州 510642)

小桐子Jatropha curcasL.又名麻疯树、膏桐、小油桐[1,2]等,属大戟科Euphorbiaceae、巴豆亚科Crotonoidase Pax、花戟族ClytieaePax、麻疯树属Jatropha落叶灌木或小乔木。全世界约有200个种,我国共有 4 个种,即珊瑚花J.multi fi daL.、佛肚树J.podagricaHook、棉叶小桐子J.gossypifoliaL.和小桐子J.curcasL.[3],其中的小桐子分布于热带和亚热带地区,绝大多数生长在美洲和亚洲的热带地区,在我国也有较大面积的种植和野生分布,自然分布主要集中在云南、广西、贵州、广东、四川、海南和福建等省区的干热河谷地带。小桐子的种子油脂含量高,含油量为35%~50%,最高可达 60%,其油脂可以用来提取生物燃油;其茎、叶、皮的白色乳汁含有毒蛋白、酮类、氰氢酸和川芎嗪等成分;其果仁含有油脂、蛋白质、多种氨基酸、萜类、酮类和醇类物质。因此,小桐子在可再生生物能源工业用油、生物病虫害防治和新药开发等方面都有着潜在的应用价值[2,4];同时,小桐子较耐干旱、高温和土壤贫瘠,还是理想的生态造林树种[5-6]。

目前,关于小桐子的繁育[7-10]、遗传多样性[11-14]、种源家系评比试验[15]、种子含油量及油脂品质[16]、种子地理变异[17-19]、各器官营养比例和生物量[20-21]等方面的研究都有报道,而对其无性系选育性状方面的研究报道却较少,因此,文中就10个小桐子无性系与其结果相关的11个性状指标对其单株产量的影响情况进行了调查和主成分分析,以期为选育早花、高产小桐子新品种提供参考。

1 试验材料和方法

1.1 试验地概况与参试材料

本试验为经过四年无性系田间对比种植后开展的山地无性系对比试验。种植地点为广东省阳江市阳春县双捷镇,东经 111°48'34"、北纬 21°57'4"。该地位于北回归线以南,属亚热带气候,雨量充沛,气候温和。年均气温23℃,年均降雨量一般在2 345mm左右,雨水分布不均匀,夏、秋季多台风,全年无霜期约350d,偶有低温霜冻天气。

1.2 参试材料

采用嫁接苗进行观测试验,砧木选择抗性优良的同一家系苗,当砧木苗茎粗为2cm时进行场圃嫁接。穗条为10个表现最好的无性系。2010年7月嫁接,2011年2月将嫁接苗移栽定植于试验地。每株施0.5 kg的鸡粪肥作为基肥,2011年2月第1次施追肥(尿素0.1 kg,复合肥0.2 kg,后者分两次施入),5月第2次施追肥(尿素0.1 kg,复合肥0.3 kg)。

1.3 试验方法

采用随机区组试验设计,每小区10株,重复4次。2011年10月28日调查试验结果。对与单株结果量相关的11个性状指标的调查分3组进行:第1组调查其结果性状,调查项目包括结果花序数(FRW)、结果总数(FRU)、平均单束花结果数(FWU);第2组调查其生长性状,调查项目包括地径(RBH)、树高(HIT)、东西冠幅(EWCB)、南北冠幅(SNCB);第3组调查其枝条性状,调查项目包括枝条叶痕节间长度(LID)、结果枝条数量(FBN)、结果枝条总长度(FBL)、结果枝条总基径(FBB)。

采用SAS 9.0统计分析软件对调查的性状数据进行方差分析、邓肯分析和主成分分析。

2 结果与分析

2.1 方差分析

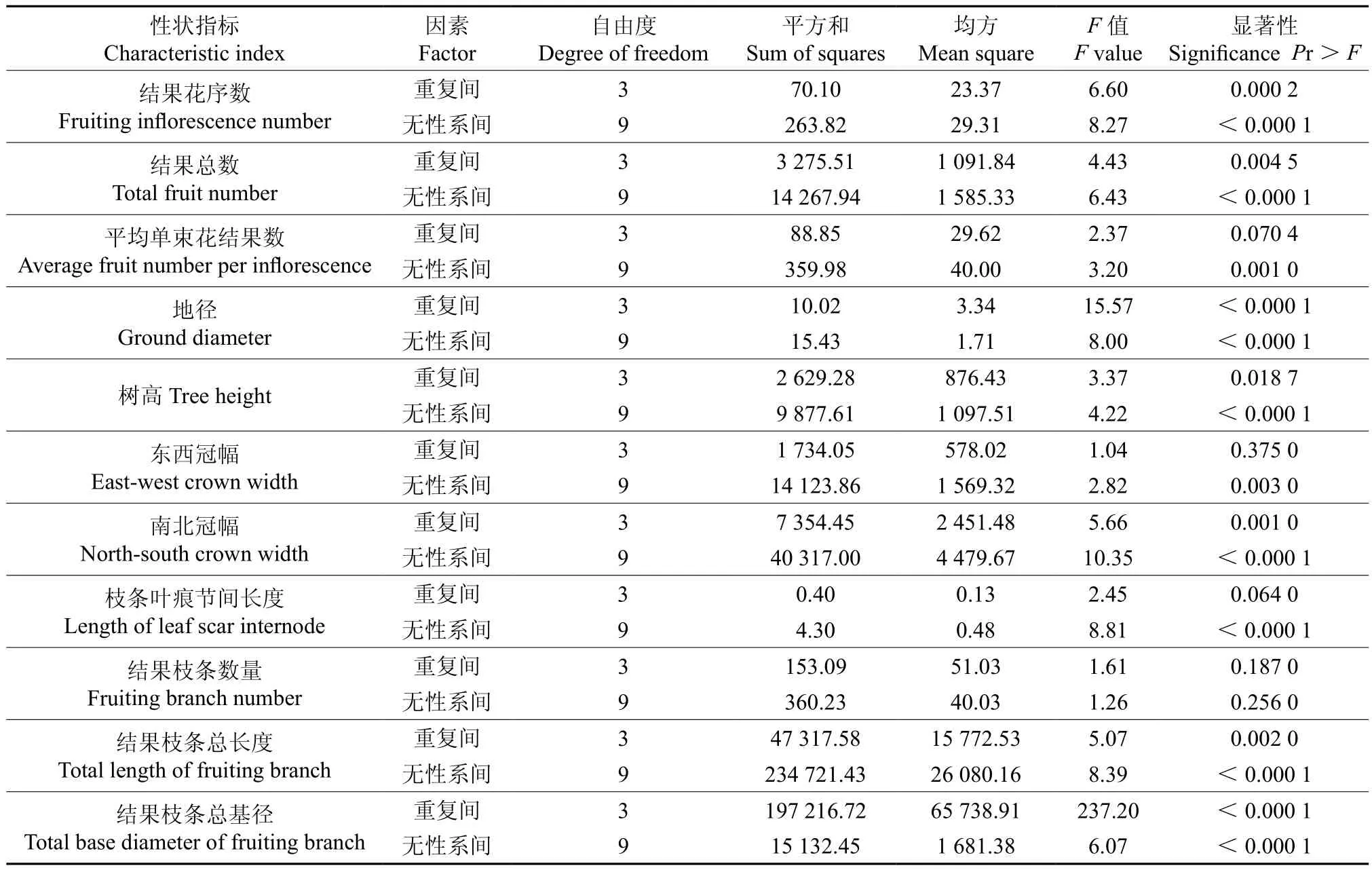

对4次重复试验的数据和无性系的各项性状指标值进行了双因素方差分析,结果见表1。表1表明,不同重复间的各个性状指标值,除了平均单束花结果数、东西冠幅、枝条叶痕节间长度、结果枝条数量这4个性状指标值没有达到5%的显著水平以上,其他各个性状指标值间的差异都达到了显著以上水平。在测量的11个性状指标中,有6个性状指标在重复间达到了1%的极显著水平,说明这部分性状指标受立地环境的影响较大;而平均单束花结果数、东西冠幅、枝条叶痕节间长度、结果枝条数量这4个性状指标受立地环境的影响较小。无性系间的方差分析结果表明:除了结果枝条数量各无性系间的差异不显著之外,其他各个性状指标值各无性系间的差异均达到了极显著水平。分析结果表明,其他9个性状指标各无性系的表现不同,存在的差异较大。

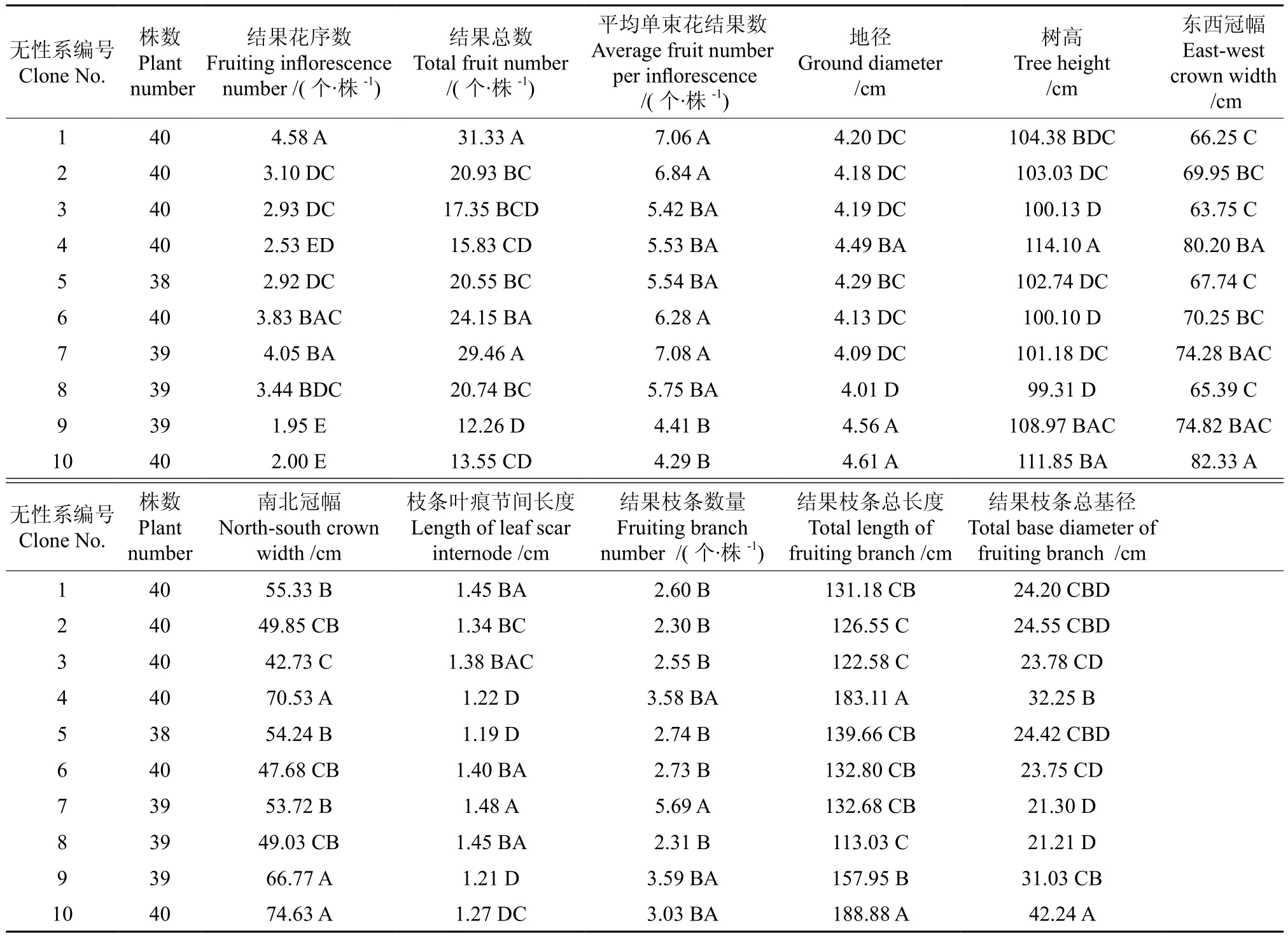

2.2 0.05%水平邓肯多重比较分析

采用邓肯分析法对10个无性系的11个性状指标均值进行了多重比较,结果见表2。由表2可知,在结果花序数、结果总数、平均单束花结果数这几个结果性状指标中,10个无性系的排名情况有部分类似,排名在前1/3的无性系中,1、7、6号都出现在其中,排名在后1/3的无性系中,9、10、4号都出现在其中。而就其地径、树高、东西冠幅、南北冠幅这4个生长性状而言,排名在前1/3的无性系中,9、10、4号都出现在其中,这与其在3个结果性状指标的排名情况刚好相反。在枝条性状中,各无性系在枝条叶痕节间长度的排名情况更加偏向于其在结果性状结果花序数、结果总数、平均单束花结果数的排名,而结果枝条数量、结果枝条总长度、结果枝条总基径这3个性状的排名次序更加倾向于其在生长性状的排名

次序。从差异度来看,平均单束花结果数、结果枝条数量无性系间差异最小,只有两个分层;而其他性状各无性系间至少有3个层次,其中单株结果花序数有5个层次,是所测性状指标中差异性最大的性状指标。

表1 重复间和无性系间双因素方差分析结果Table 1 Variance analysis of two factors of replication and clone

表2 10个无性系11个性状指标均值的0.05%水平邓肯多重比较结果Table 2 Duncan’s multiple comparison analysis of 11 characteristic indexes of 10 clones at 0.05% level

2.3 主成分分析

对与小桐子单株结果量相关的11个性状指标值进行了主成分分析,11个性状指标的累计贡献率见表3,各主成分的标准化特征向量见表4。

表3 与单株结果量相关的11个性状指标的累计贡献率Table 3 Cumulative contribution rates of 11 characteristic indexes related with fruit number

表4 各主成分的标准化特征向量Table 4 Standard feature vectors of each principal component

从表3中11个性状指标的累计贡献率来看,6个主成分的累计贡献率可以达到99.9%,也就是说,前6个主成分可以代表所有性状99.9%的信息。从表3与表4中还可看出,第1主成分主要体现为单株结果枝条总长度FBL,其标准化特征向量值为0.904,其次是东西冠幅、南北冠幅、树高、结果枝条总基径。第1主成分的总贡献率为71.6%(见表3),说明枝条长度、冠幅大小、株高和枝条粗细在所测的11个性状中代表了生长性状中71.6%的信息;第2主成分反映的是枝条总基径的信息,其方差贡献率为11.3%,累计贡献率为82.9%,其特征化向量值为0.973,而第2主成分与结果总数、树高、结果枝条总长度的向量值分别为-0.106、-0.119、-0.155,呈微弱的负相关;第3主成分中东西冠幅、南北冠幅、结果总数、树高的特征向量值分别为0.588、-0.747、0.271、0.109,这说明树高、冠幅和结果量存在一定的关联性;第4主成分反映的是单株结果量的信息,结果总数、平均单束花结果数、树高、东西冠幅、结果枝条总基径的标准化特征向量值分别为0.762、0.129、0.465、- 0.404、0.103,这说明单株结果量主要与结果总数、平均单束结果量、树高、东西冠幅、枝条总基径这几个性状指标相关,而与其他性状指标基本不相关;第5主成分中结果总数、树高、东西冠幅、南北冠幅、结果枝条总长度的特征向量值分别为0.533、-0.681、0.315、0.352和-0.142,这体现了单株结果量主要与树高、冠幅、枝条长度相关,说明降低树高,提高冠幅和枝条长度或可提高单株结果量;第6主成分集中反映了树高、冠幅和枝条长度呈共同增长的关系。

根据前6个主成分各自的贡献率,将前6个主成分的表达式简写如下[22-23]:

Y1=0.124HIT+0.261EWCB+0.233SNCB+0.904FBL+0.188FBB;

Y2= -0.106 FRU-0.119HIT-0.155FBL+0.973FBB;

Y3=0.271FRU+0.109HIT+0.588 EWCB-0.747SNCB;

Y4=0.762FRU+0.129FWU+0.465HIT-0.4EWCB+0.103FBB;

Y5=0.533FRU-0.68HIT+0.315EWCB+0.352SNCB-0.14FBL;

Y6=0.527HIT+0.565EWCB+0.510SNCB-0.36FBL。

3 结论与讨论

小桐子11个性状指标值的方差分析结果表明,立地条件对小桐子的大部分性状有影响,而且开花量和结果量都受到立地条件的影响,说明为了保证小桐子的产量,应该提供合理的施肥量,改善立地条件,促进开花结实,这是小桐子早花高产的必要条件之一。方差分析结果还表明,各性状在无性系间的差异基本显著,枝条数量由于生长年份不够,故差异不显著。

邓肯多重比较分析结果表明,结果性状和生长性状具有对立的差异性,结果量高的无性系,其树高、冠幅、枝条长度等生长性状的排名普遍靠后;而生长量排名靠前的无性系,其结果量一般排名靠后。这一分析结果说明,部分无性系在早花早果方面具有基因优势。在同样的栽培条件下,早花早果无性系可以更早回收到更多的经济效益。分析结果还表明,参试的无性系在早花早果方面尚存在较大的选择空间,而1、7、6号无性系在单株产量方面表现出比其他无性系更加优良的性状特点。

主成分分析结果表明,在试验中测量的11个性状中,与结果量具有正相关关系的性状指标主要有单束花结果数、树高和枝条总基径,其次具有普遍关联性的性状指标是冠幅。这一分析结果说明,前期小桐子保证足够结果量的前提是冠幅、树高和枝条粗细,枝条越粗、冠幅越大、树越高的小桐子一般结果量越高,而枝条长度和节间长度的影响力一般不大。

综上所述,单株结果总数、枝条总长度、枝条总基径、冠幅和树高是与小桐子前期结果量相关的主要性状指标。

[1] 许玉兰,蔡年辉,胥 辉.生物能源树种麻疯树的研究进展及育种探讨[J].福建林业科技,2007,(3):238-243.

[2] 蒋建新,陈晓阳.能源林与林木生物转化能源化研究进展[J].世界林业研究,2005,(6):39-44.

[3] 中国科学院《中国植物志》编辑委员会.中国植物志[M].北京:科学出版社出版,2004:147-148.

[4] 詹 鹏,欧国腾,陈介南,等.罗甸县麻疯树能源林的碳汇功能[J].经济林研究,2013,31(3):146-149.

[5] 刘永红.小桐子的利用价值与栽培技术[J].经济林研究,2006,24(4):74-76.

[6] 唐军荣,郭瑞超,胥 辉,等.小桐子及其研究进展[J].林业调查规划,2007,(2):36-39.

[7] 李 昆,尹伟伦,罗长维.小桐子繁育系统与传粉生态学研究[J].林业科学研究,2007,(6): 775-781.

[8] 皮雪静,潘帮珍,徐增富.赤霉素诱导小桐子产生两性花[J].植物分类与资源学报,2013,(1): 26-32.

[9] 秦 虹,宋松泉,龙春林,等.小桐子的组织培养和植株再生[J].云南植物研究,2006,(6):649-652.

[10] 王继华,安 康,吕 冰,等.生物技术在小桐子育种上的应用[J].广东农业科学,2008,(9):124-127.

[11] 袁理春,赵 琪,康平德,等.云南麻疯树(J.curcasL.)资源生态地理分布及评价[J].西南农业学报,2007,(6):1283-1286.

[12] 向振勇,宋松泉,王桂娟,等.云南南部不同种源地小桐子遗传多样性的ISSR分析[J].云南植物研究,2007,(6):619-624.

[13] 欧文军,王文泉,李开绵.120份小桐子种质的分子遗传多样性分析[J].热带作物学报,2009,(3):284-292.

[14] 杨 春,刘爱忠.小桐子EST-SSR分子标记的开发与种质遗传多样性分析[J].植物分类与资源学报,2011,(5):529-534.

[15] 邓志军,程红焱,宋松泉.麻疯树种子的研究进展[J].云南植物研究,2005,(6):605-612.

[16] 杜光辉,曾德贤,吴子欢,等.云南省小桐子种仁含油率影响因素初探[J].福建林业科技,2013,(2):44-47,55.

[17] 栗宏林,张志翔,张 鑫.小桐子不同产地种子性状及苗期生长差异研究[J].干旱区资源与环境,2010,(2):204-208.

[18] 李贤忠,朱存福,胥 辉,等.4种不同种源小桐子种子发芽试验[J].林业调查规划,2010,(4):133-136.

[19] 杨 清,许丛恒,彭代平,等.不同地理种源小桐子种子对60Coγ射线照射的敏感性研究[J].核农学报,2007,(4):353-356.

[20] 莫丽芬,唐建维,刀祥生,等.林分密度对小桐子生物量及其产量的影响[J].中南林业科技大学学报,2010,(4):61-68.

[21] 王秀荣,丁贵杰,谢 毅,等.麻疯树不同器官的营养分布特征[J].中南林业科技大学学报,2012,32(4):26-31.

[22] 雷小华,涂炳坤,王茂丽,等.主成分分析在香椿性状评价和优良单株选择中的运用[J].华中农业大学学报,2006,(4):441-444.

[23] 谢 鹏,谭晓风,袁 军,等.普通油茶优良单株产量与主要性状的主成分分析[J].湖南林业科技,2009,(2):16-18,22.