从两堂地理课的现场观察地理教师的教学行为

——以黄赤交角的教学为例

2014-01-13戴周丽金子兴

戴周丽金子兴

(1. 浙江省龙游县第二高级中学, 浙江 衢州 324400; 2. 浙江省衢州第二中学, 浙江 衢州 324000)

从两堂地理课的现场观察地理教师的教学行为

——以黄赤交角的教学为例

戴周丽1金子兴2

(1. 浙江省龙游县第二高级中学, 浙江 衢州 324400; 2. 浙江省衢州第二中学, 浙江 衢州 324000)

教师的教学行为是指教师在课堂上所发生的行为。它会受到教学内容、学生因素、教师个人等多种因素的影响。教师的教学行为不仅直接影响到学生听课的效率,而且会对学生的未来产生重要的影响。以黄赤交角的教学为例,选取了两位地理教师在教学过程中的两个片段,分析教师的教学行为对学生可能产生的重要影响,旨在让一线教师懂得为了学生的未来,转变其教学行为的重要性。

教学行为;观察;黄赤交角;教学设计

片段一:教师A课堂上的“黄赤交角”

师:由于地球是斜着身子绕日公转,产生了黄赤交角。

师:什么是黄道?

生:茫然。

师:黄道就是地球公转的轨道平面。

生:哦。

师:那么黄赤交角是如何产生的呢?

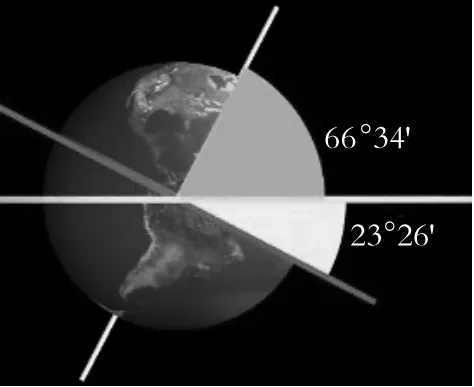

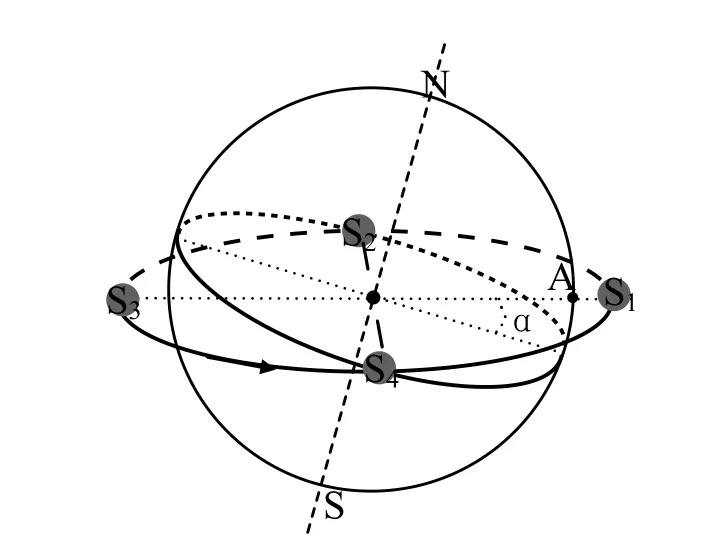

演示动画(黄道面和赤道面)、黄赤交角(图1和图2是其中一部分)。

图2

师:从上面的动画中我们可以看到,什么原因形成了黄赤交角?

生:地球斜着身子绕太阳公转。

师:很好!那么目前这个角度是多少呢?

生:23°26′

师:好。那么,黄赤交角的存在,导致了太阳直射点在南北回归线之间来回移动。

分析:

什么是黄道?湘教版教材中没有明确的说明,只在图中标出了黄道面。笔者随机调查了我市20多位地理教师,一部分教师认为黄道就是地球公转轨道面;另一部分教师认为黄道就是地球公转轨道;还有一部分教师认为太阳直射点在地球表面的年视运动轨迹,却没有教师说出正确的答案。

概念需不需要厘清?长期以来,教师在没有厘清“黄道”概念的基础上进行教学,确实也能讲清黄赤交角,学生也能通过教师的演示,明白黄赤交角。但是据笔者调查,很多学生在心中一直有个困惑,既然是地球绕太阳公转,动的是地球,太阳没有动,为什么黄赤交角的存在,会产生太阳直射点的移动?

本片段,教师A虽然注意到了黄道的概念,但是错误地认为黄道是地球公转的轨道平面。首先黄道不是一个平面,是太阳周年视运动的轨迹。其次,教师A其实是想说,黄道就是地球公转的轨道,这同样是错误的概念。由于没有准确地进行概念教学,学生要搞清楚黄赤交角的表示方法和太阳直射点的移动规律,的确不是一件容易的事。而且教师A没有采取一定的策略,检查学生是否懂得这一规律,而是选择了直接表达。值得注意的是,教师A的提问,“从上面的动画中我们可以看到,什么原因形成了黄赤交角?”“那么目前这个角度是多少呢?”这两个问题的答案,前者教师A在开场白就提到,后者也已在图2中表达出来。这种提问,笔者看来,最好不问。

要改变学生,教师首先要改变自己。教师A无论备课,还是上课都可以说是认认真真的。但是在解决是什么的问题,采取了直接“告诉”的方法。在为什么的问题上,教师A虽然借助了多媒体的手段,形象直观地演示了黄赤交角的形成,但错把黄道误认为是地球公转的轨道,学生仍然不明白为什么会有太阳直射点的移动。教师A的策略还是要让学生“懂得”,而不是学生通过教师A设计的“文本”,自主体验后生成。可以说教师A的策略也是当下多数教师所采取的教学行为,主要是因为其传播知识的高效而获得了广大教师的青睐。学生在课堂上习得是显性的知识,学生会因“枯燥”而自觉“无味”。而且教师这种权威式的教学方法的“潜移”,学生长期以来会“默化”,这对学生的思维习惯和处事手段会产生重要的影响。

片段二:教师B课堂上的“黄赤交角”

实验:一个同学当太阳,教师B手持地球仪(正着身子)绕这个同学公转,教室四周当作天球。请同学观察,在地球绕太阳公转过程中,太阳在天球上的运动轨道和方向。(学生已懂得地球在绕太阳公转过程中,地球上的人感觉不到自身的公转,只看到(视)太阳在天球上运动)。

生:地球向东转,太阳在天球上也向东转;地球公转一周,太阳在天球上也转一周。

师: 地球公转轨道和太阳在天球上的运行轨道是同一个吗?

生:不是。

生:那这个轨道叫什么?

师:叫黄道。那么黄道真实存在吗?

生:不存在。

师:观察仔细,表达清楚。现在请把观察的结果画好。要求画出地球公转轨道面和黄道面,标明地球公转方向和太阳在黄道面上的运动方向。

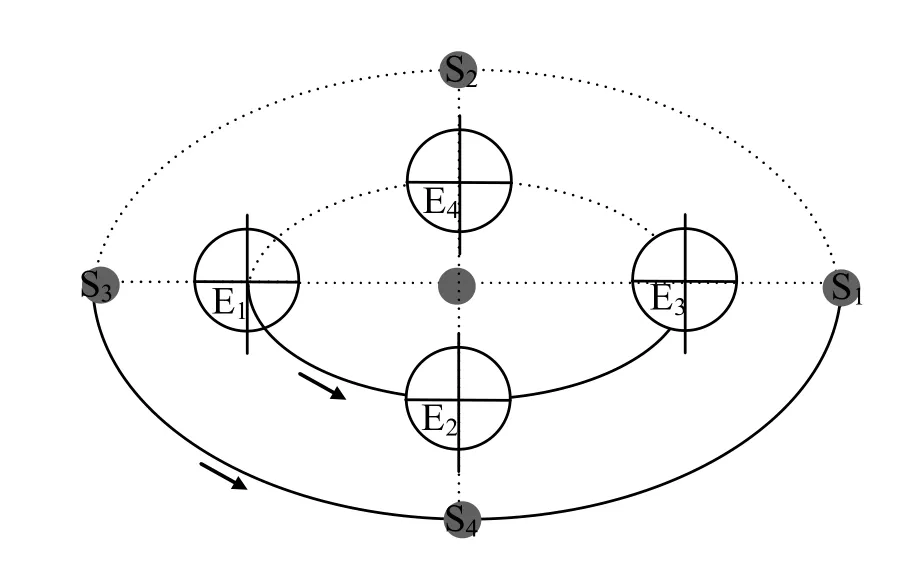

生画:如图 3所示。

图3

图4

师:很好。请据图总结:如果是这样,那么地球公转轨道面、黄道面和地球的赤道面之间有什么关系呢?

生:同在一个水平面上。

师:对。但是,地球是斜着身子绕太阳公转的。边说边把图3改成了图4。这样,地球赤道面和黄道面还在同一个水平面上吗?

生:不会。

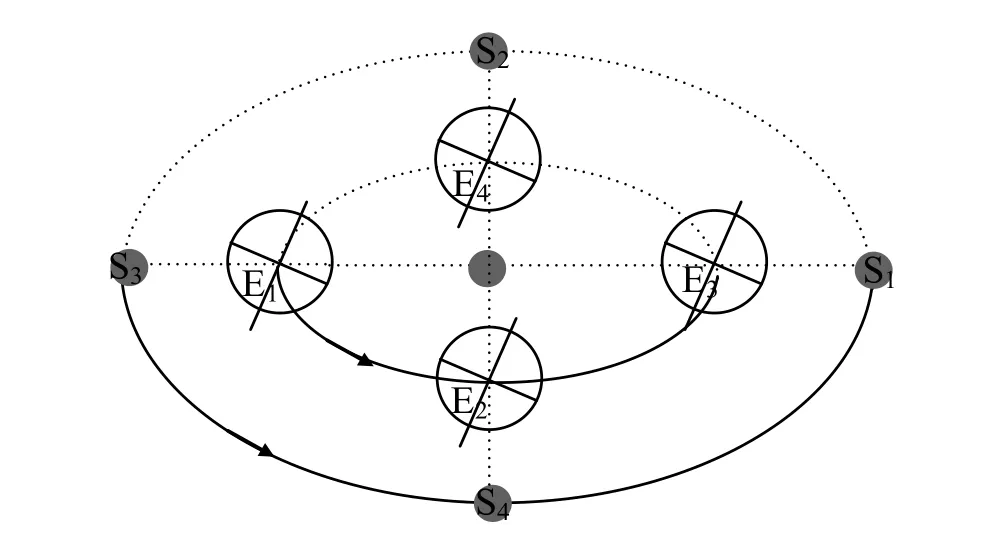

师:那么,能不能在一个图上(如E1)表示出黄道面与赤道面之间的关系呢?

生:画成图5所示。

图5

师:可以看出,黄道面和赤道面之间有一个夹角。这个夹角如何表示呢?

生:茫然。

师:要找到两个平面的夹角,先找到两个平面的交线,再在这条线上找到一点为端点,最后在两个面内分别作垂直于公共直线的两条射线,这两条射线所成的角就是两个平面所成的角。能在图上表示这个角吗?

生:正确地表示出黄赤交角。如图6(α)。

图6

师:目前这个夹角为23°26'。

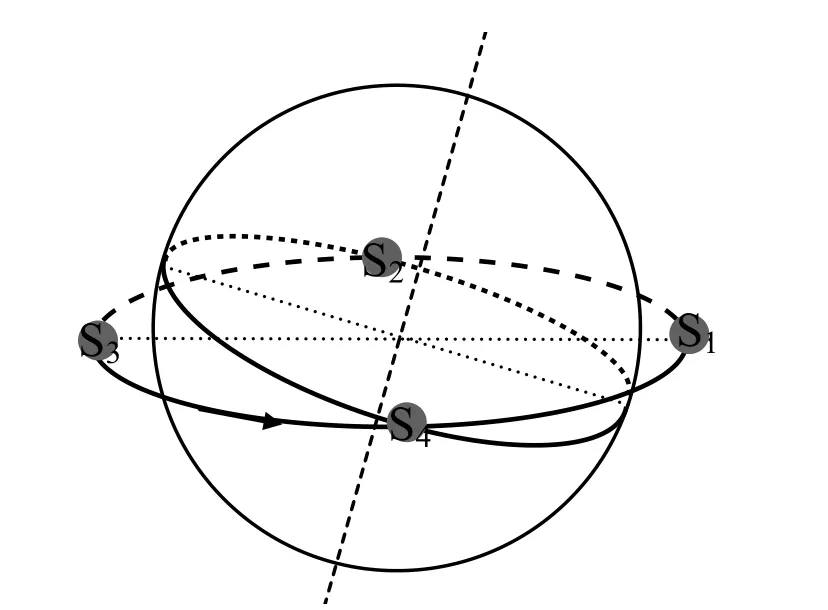

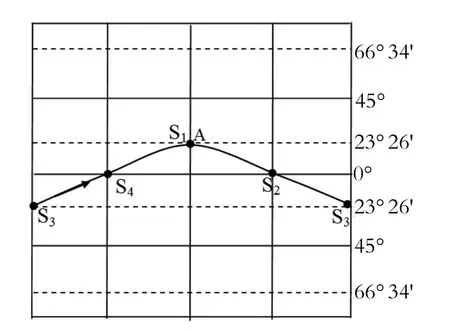

师:如果我们将A点所在的经线剪开,以一定的标准把球面变成了平面,图6就变成了图7所示。请同学们在图7中画出黄道,表示出S1、S2、S3、S4的位置并标出太阳沿黄道的运动方向。

生:画成图8所示。

图8

师:同学们有没有注意到这位同学画的时候他首先做了什么?

生:找到四个关键(S1、S2、S3、S4)的点。

师:对。以后作图时,也要这样做。从图6和图8中,我们可以看到由于黄赤交角的存在,太阳在黄道上如何运动呢?

生:东北——东南方向。

师:这样当太阳位于S3时,太阳直射点在哪个纬度上呢?

生:23°26' S

师:也就是23°26' S是太阳直射点最南点,然后回归,所以该条纬线称之为?

生:南回归线。

师:那么,谁能总结一下太阳直射点的移动规律?

生:众答。由于黄赤交角的存在,太阳直射点在地球表面从南回归线沿东北移动至北回归线后沿东南方向再移动到南回归线。

分析:

教师B通过实验的方法,以小见大,学生在观察中得到了体验,在体验中自主明确了地球公转轨道和黄道的区别与联系。教师B为了便于学生的认知,先假设地球是正着身子绕太阳公转,学生极容易得出地球赤道平面和黄道面处在同一个平面上。接着教师B在学生画的图上,将地球从“正着身子”改为“斜着身子”,学生不仅能轻易地得出黄道面和赤道面不在同一个平面上,而且还能画出太阳沿着黄道绕地球作周年视运动的作品(图5),这是太阳直射点在地球表面移动的最为直观的显示。从图4到图5的转化,从本质上看,是日心天球和地心天球的区别。

学生为什么不能画出黄赤交角?关键在于学生还没学过什么是二面角。因此需要教师让学生知道什么是二面角,学生在理解什么是二面角的基础上,才能正确地表示出黄赤交角。但在教学中,很多教师往往自以为学生肯定没问题,片段一中的A教师就直接在图上标出了黄赤交角。其实学生是否真的理解了,只有学生自己清楚。

从图6到图8,教师B又创设了一个文本。将立体的地球转化为平面示意图。在教师B的引导下,学生能将立体的球面转化成平面的示意图,还能将太阳沿黄道运动的轨迹表达在图8上。教师B为什么要将设计从图6到图8的转换?笔者认为图6,能直观地表达黄赤交角,而在表述方向时,由于是立体,学生可能会遇到一些认知的困难。图8中,更能直观地表达太阳直射点的移动方向。在教学中,这种转换不仅收到了很好的效果,而且学生成功地习得了“回归线”的概念。

值得注意的是,教师B在教学中,有时也采用了“告诉”的方法。“这个轨道叫黄道”“目前这个夹角为23.5°”,前者是人类对这个轨道的命名,后者是黄赤交角的大小问题。对于此类知识,笔者认为教师B的做法是合理的。

本片段学生通过观察,不仅懂得了什么是黄道面和赤道面,还能画出两个平面的示意图,再根据教师的提示,在理解二面角的基础上,再在示意图上表示出黄赤交角。不仅能成功画出太阳沿着黄道绕地球作周年视运动的示意图,而能创造性地画出其平面示意图。这足以说明,学生通过实验,在观察的基础上,将自己看到的转变成自己的知识,加工后,形成新的认知。在课堂上,不管是“是什么”还是“为什么”,很多都不是教师“告诉”的结果,而是师生探究的结果。在探究过程中,师是引导,生是主导!这种课堂,学生才会真正成为主体!这种课堂才能给学生一个有展望的未来!