太原市骨干路网布局特点及案例分析

2014-01-08耿媛婧

耿媛婧

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092)

1 太原市骨干路网整体布局的特点分析

1.1 整体呈棋盘式布局,并具有良好的成长性

城市路网布局结构的形成与其自身的土地使用布局密切相关。这种相关性体现在两方面:一方面,在城市空间的拓展过程中,路网布局需要不断适应城市用地的形态,包括自然地形、河流走向及铁路线位等多方面因素;另一方面,城市路网的布局也会对城市空间发展进行合理引导。太原市城市骨干路网的形成过程及发展趋势基本体现了上述特点和规律。

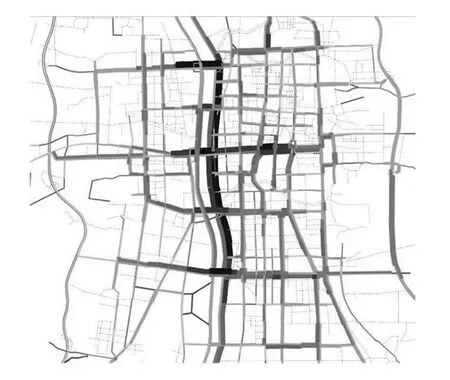

太原地处山西腹里,扼全晋之中,北、东、西三面群山巍峙,南临晋中平原,汾河中贯,现为山西省省会,政治、经济、文化中心。太原市地形南北狭长,城市建成区的东西向幅度约为11~17 km,南北向幅度约为35 km。现状太原市骨干路网结构形态与城市用地布局形状基本吻合,整体呈现为南北狭长形,并以太原过境高速公路作为外部轮廓,内部布置“十一纵十横”经纬分明的典型方格棋盘式路网(见图1)。

随着太原城市化进程的持续推进,城市空间的发展重点亦不断南移,“太榆同城化”已成必然趋势。在城市“南移”的空间战略下,太原市骨干路网表现出了较好的成长性,并起到了先行和引导的作用。若干条南北向主干路(如:人民路、坞城南路)已南延至太原市小店区(未来南部新城),对于南部地区的开发、主城区与南部新城的交通联系等方面均具有积极的意义。

1.2 南北向骨干道路承担城市主流向交通,但现状疏解通道单一

图1 太原市现状骨干路网示意图

由于太原市城市用地沿南北向发展,南北向是城市交通的主流向。从城市路网布局的合理性角度来看,太原市的棋盘式路网布局可在同一方向上提供较多的行车选择路径,有助于交通量在各条道路上的均衡分布。但由于中心城区部分南北向主干路贯通性较差,且现状道路级配不合理,次干路和支路的比例严重偏低,过多的中、短途集散和到发交通仍依靠骨干道路来解决,既增加了城市主干路的拥堵程度,又导致大量中、长距离交通被迫转移到目前太原市最重要的交通走廊——滨河东、西路上。滨河东、西路位于汾河两岸,在地理位置上恰处于城市中腹,而位于城市几何中心的快速交通通道往往具有强大的交通吸引能力(如上海市的南北高架),因此造成南北向交通在滨河东、西路尤其是滨河东路上的集聚。同时,机动车交通由其他南北向道路向滨河东、西路“转移”的过程需要横穿城区,又增加了东西向道路的交通压力,加剧路网整体的拥堵程度,上述交通现象在交通高峰期尤为明显。因此,尽快在河东地区的东部修建一条南北向的城市快速路,既可为滨河东路“减负”,促进南北向交通在路网内的均衡分布,亦可减少东西向道路上的“转移”交通量,必将极大改善路网的整体服务水平。事实上,在太原市以往的道路交通规划中,一直有将现状建设路—太榆路一线改造为城市快速路的设想,若工程早日实施,中心城区交通面貌应有明显改观。表1为太原市现状骨干道路一览表。

1.3 东西向道路延伸受屏障因素制约严重

如前所述,南北向是太原城市交通的主流向,南北向骨干道路在疏解机动车交通方面发挥着主要作用,但这并不意味着可以忽略东西向骨干道路在整体路网中所扮演的重要角色。如果说前者为“交通性干路”,那么后者则可称之为“结构性干路”。东西向骨干道路在太原路网中发挥的交通功能基本有以下几条:

(1)连接各条南北向骨干道路,促进交通量在路网中均衡分布;

(2)跨越汾河,沟通河东与河西地区的交通;

(3)对接东、西过境高速公路,发挥对外交通联系功能。

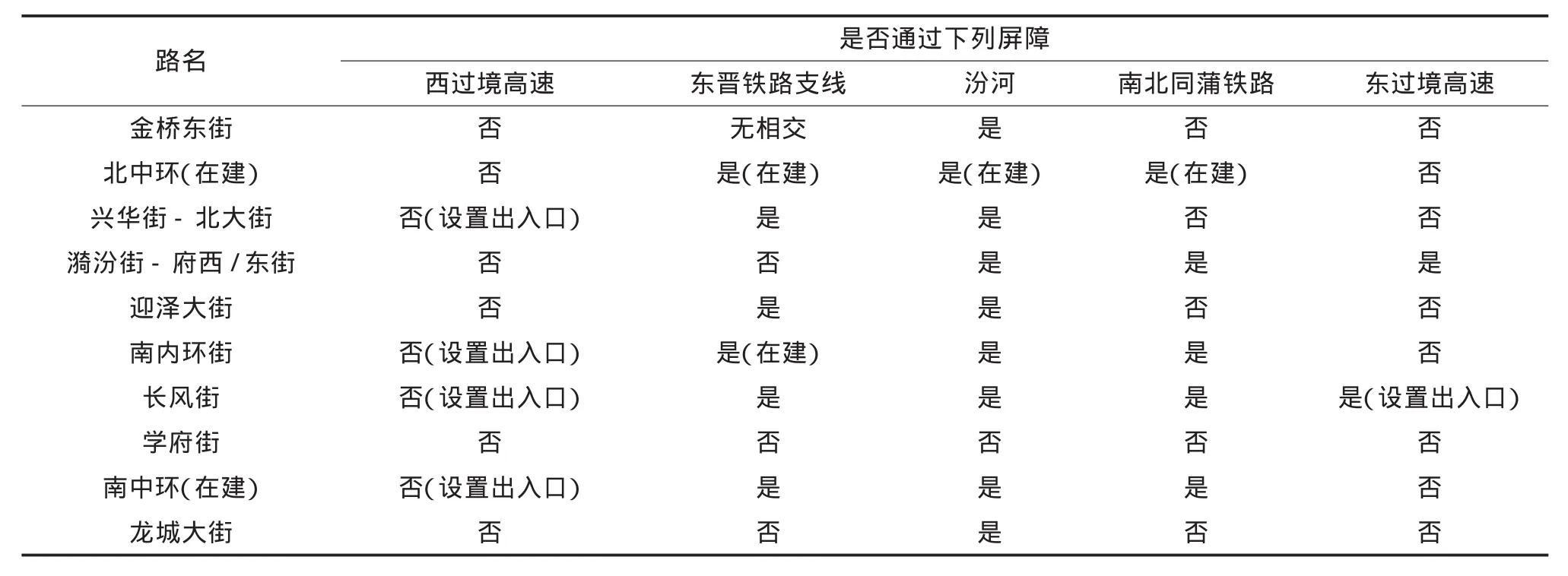

东西向骨干道路虽然“肩负重任”,但在路网中却始终处于“艰难生长”的境况。究其原因,一是太原市东、西邻山,东西向城市道路的拓展空间本就十分有限;二是太原城区由西向东存在5条纵贯南北的自然或人为屏障,依次为:西过境高速、东晋铁路支线、汾河、南北同蒲铁路及东过境高速,无疑成为东西向道路延伸的最大障碍。目前太原市东西向骨干道路穿越上述屏障的现状统计如表2所示。

表1 太原市现状骨干道路一览表

由表2可知,10条东西向骨干道路中没有可穿越西过境高速的,但其中4条道路可与其进行对接;6条道路可穿越东晋铁路支线;9条道路可跨越汾河;5条道路可穿越南北同蒲铁路;2条道路可穿越东过境高速,且其中1条可与其对接。在东西向骨干道路中,长风街可穿越4道屏障,且东、西两端均设置了高速公路出入口,贯通性最佳。

表2 太原市东西向骨干道路穿越交通屏障情况

太原市主城区长期缺乏穿越南北同蒲铁路通道的现状,造成干路网出现交通“蜂腰”,既是路网交通的“瓶颈”,亦是城市发展的“要隘”,阻碍了铁路东侧地区的发展。但近几年来,府东街、南内环街穿越同蒲铁路的通道陆续建成,已在一定程度上改善了东部地区出行的便利性。

同时,东西向主干路甚少与东过境高速对接,而代之以在迎春街、朝阳街这样的次干路上设置高速公路出入口,不符合对外交通与城市干道衔接的规划原则,影响了对外交通联系的畅通度,不能不说是城市用地布局和路网运行中的缺憾。

2 交通性主干路案例的特点分析

根据《太原市总体规划2010-2020》,太原市快速路网结构规划为“五纵六横四放射”。“五纵”包括西中环、滨河西路、滨河东路、马练营路和建设路;“六横”包括迎新南三巷、北中环、南内环(准快速路)、南中环、南环快速和规划迎宾路;“四放射”包括滨河西路延伸线、太茅路延伸线、化章街、太忻路。截至目前,除滨河东、西路部分建成,中环线正在施工以外,其余快速通道均未按规划建成。而且,由于资金、用地等多方面因素的限制,滨河东、西路和中环线均未按照城市快速路“中央分隔、全部控制出入、控制出入口间距及形式”的标准实施,确切意义上应称之为“连续流的交通性主干路”。但上述骨干道路在太原市路网中发挥着与快速路相当的“交通大动脉”功能,同时它们在线位选取、交通组织及道路设计等各方面可谓极具特色,值得思考与讨论。

2.1 交通性主干路的线位选取

(1)线位多邻交通屏障。

3.1 传统方法易造成气管套管滑脱 由于在操作时只靠操作者徒手固定,若操作者操作不当、患者出现强烈呛咳或晕厥,气管套管很有可能滑出气道,若出现气管套管滑脱则需立即进行气管套管重置,甚至气道切开手术。这也是更换气管套管固定带的操作必须由医师执行的主要原因。传统更换气管套管固定带的方法增大了造成气管套管滑脱的可能性,具有一定的危险性。

滨河东、西路位于汾河两岸,纵贯太原中心;河东地区另一条规划快速路——建设路则紧贴南北同蒲铁路。汾河是天然交通屏障,同蒲铁路则是人为交通屏障。这样的线位选择有其独特优势:由于太原市交通性主干路多采用地面道路形式,主线连续性交通往往导致道路两侧地块沟通的不便,而这些交通屏障两侧的交通联系原本就被长期阻隔,因此可将由于修建地面快速通道而对地块联系造成的不利影响降到最低。

具体到滨河东、西路而言,一方面沿河布置可避免对地块东西向交通联系的阻隔,另一方面却不利于滨河地区景观、休憩功能的发挥。滨河地区为城市居民提供了良好的景观和开敞空间,往往是打造城市亮丽景观和市民休闲娱乐的好去处。曾荣膺“联合国人居奖”的汾河景观公园是太原市近二十年来花大力气打造的都市“绿肺”和“花园”。但由于滨河东、西路的分隔,行人无法随意穿越,导致怡人景观近在咫尺,却是“看得见、够不着”。因此近年来改造滨河东、西路,增加行人立体过街通道的呼声不绝于耳。

(2)滨河东、西路隔河布置,形成组合式交通走廊。

滨河东、西路沿汾河两岸而非单侧布置,一方面可以使两岸的南北向交通就近疏散,避免进出快速通道的交通频繁跨越汾河,增加跨河桥梁的交通压力;另一方面,在交通量集中的地带,如汾河一侧的快速通道出现交通拥堵,车辆可跨河转换到对岸的快速通道通行,充分发挥两岸交通性主干路的“组合效应”。

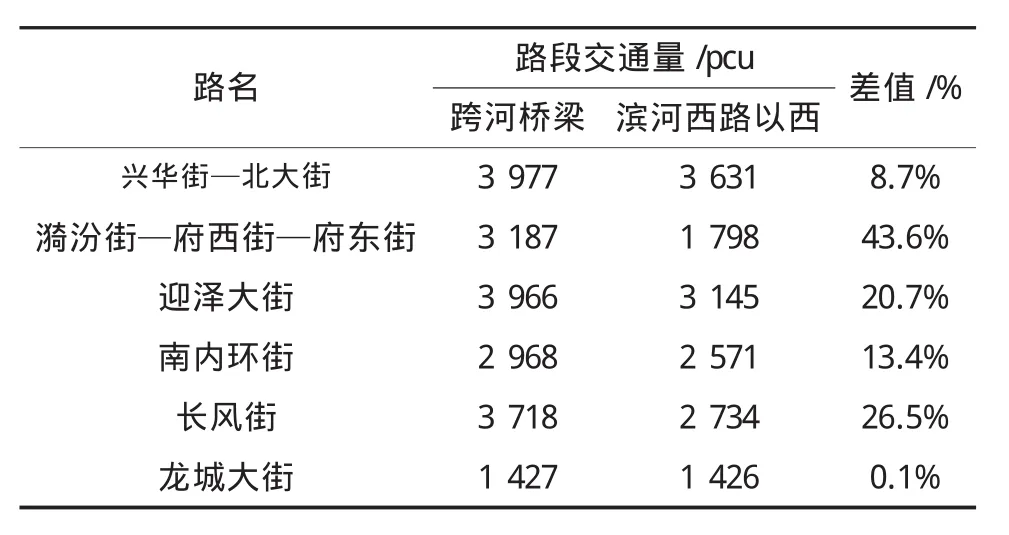

太原市主城区的实测交通数据可以佐证上述结论:首先,滨河东路整体交通负荷大于滨河西路,但滨河东、西路交通负荷分布形态基本一致(见图2)。其次,根据表3数据,在滨河东路交通量最为集中的“府西街—长风街”路段,东西向跨河桥梁的交通量在滨河西路西侧迅速减少,表明在河东地区的跨河交通量中,有相当比例是为了实现与滨河西路的交通转换。

图2 太原市现状交通量分布示意图

表3 东西向道路在滨河西路两侧交通量对比表

2.2 交通性主干路的设计特点

(1)道路形式。

本文所说的“道路形式”包括道路敷设形式及横断面布置两部分内容。

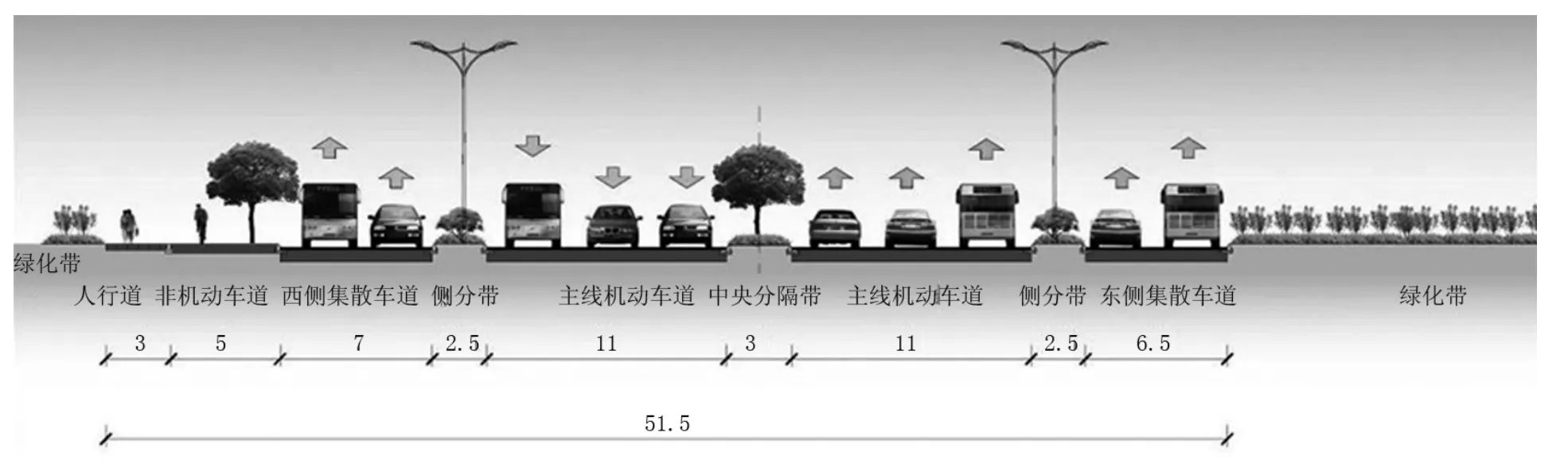

太原市交通性主干路的横断面布置多采用主、辅路形式。主路负责疏解中、长距离直行交通流;辅路则与相交道路进行对接及转换。由于交通性主干路并不像城市快速路那样严格控制出入口间距并设置加减速车道,因此在主辅并板路段,交通流交织现象较为严重,出入口流量大时会影响主线交通的快速通行。以滨河东路为例,在交通高峰时期,道路规模虽为单向3车道,但频繁进出的车辆占据了最外侧车道,使其成为事实上的多功能车道(交织车道、变速车道),降低了道路的通行能力和服务水平。图3为滨河西路现状标准横断面。

(2)节点交通组织。

交通性主干路与次干路、支路相交时,由辅路与相交道路形成平面“右进右出”交叉口;而与其他主干路相交时,则设置分离式或互通式立交。在设置分离式立交的情形下,两条相交道路中的其中之一将直行交通以跨线桥或下穿地道的形式予以分离。那么究竟是选择交通性主干路还是与其相交的一般主干路进行上跨或下穿,往往会引起较多的争议。

如选择交通性主干路上跨或下穿,优点是主线连续流交通分离后,地面层留给辅路和相交道路,可以按照常规信控平面交叉口进行交通组织,交通效率与安全都可以较好地得到保障;缺点则是有可能造成交通性主干路主线频繁起伏,行车不平顺,同时道路景观受到一定影响。

如选择一般主干路上跨或下穿,优点是交通性主干路行车平顺,避免频繁起伏,且道路视觉景观较好;缺点则是两条相交道路的左转交通均需通过绕行一个街坊即“微循环”方式或远引左转方式来解决,既造成了转弯交通流的不便,亦增加了街坊道路和相邻路口的交通负担,不符合“快→主→次→支”交通逐级分流的原则,同时慢行交通需要以设置天桥或地道的方式来解决,且非机动车交通与地面交通会存在交织,难以兼顾安全与便利。

上述两种处理方式在太原市均有实例。笔者个人认为从交通组织的合理性角度而言,交通性主干路节点交通采用上跨或下穿形式更为合理;也可结合路网间距,采用多节点连续上跨或下穿方案。

(3)滨河立交设计。

滨河东、西路是太原市最重要的交通命脉。这两条交通性主干路与东西向骨干道路相交时通常会设置互通立交,两岸滨河立交与跨河桥梁的交通功能与景观功能紧密结合,成为太原城市交通的一大特色。

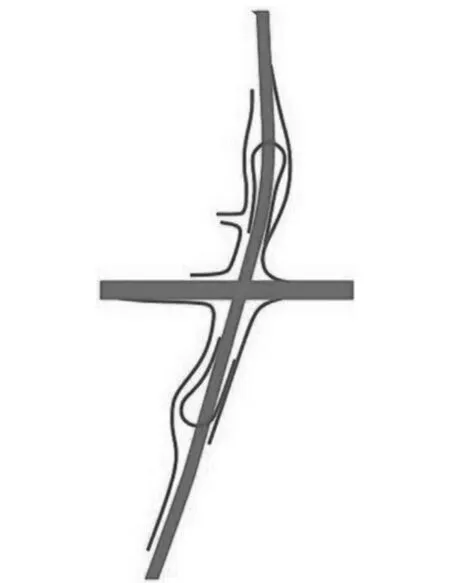

就立交形态而言,滨河立交多采用“蝶形”或“哑铃形”。蝶形立交造型饱满,沿道路单侧的两个象限布置,适用于道路单侧空间较为充裕的情况,形式多为“双苜蓿叶+双迂回”立交;哑铃形立交造型狭长,沿道路两侧布置,多见于道路两侧空间均紧张的情况,形式实质为变形的“全迂回”立交。

图3 滨河西路现状标准横断面(单位:m)

就立交功能而言,太原市滨河立交主要特点如下:a.除可实现常规的“四左转+四右转”交通功能之外,还结合立交造型“因地制宜”实现了调头交通功能;b.由于滨河立交空间上受到制约,立交匝道的设计标准普遍不高,半径多为40~50 m,因此运行车速较低,通行能力有限;c.哑铃形立交的迂回匝道上混行了两个左转方向和调头交通流,交织现象严重;d.若干跨河桥梁(如:南中环桥、祥云桥)由于两岸均布置滨河立交,立交上一进口与下一出口间的平均间距约300 m,交通流在桥上大量交织,因此桥梁最外侧车道基本被交织车流占据,充当集散车道的功能,使原本承担跨河交通的桥梁不堪重负。因此对于设置滨河立交的跨河桥梁来说,为了保证跨河直行交通不受干扰,桥梁“宜宽不宜窄”,车道规模“宜多不宜少”。图4为蝶形立交平面示意图,图5为哑铃形立交平面示意图。

图4 蝶形立交平面示意图

图5 哑铃形立交平面示意图

3 结语

经过多年规划与建设,太原市形成了基本与其城市用地布局和交通需求相适应的城市骨干路网系统。尤其是以滨河东、西路为代表的介于快速路与主干路之间的交通性主干路,其在道路选线、断面布置及节点处理等方面皆极具自身特色,既提升了路网整体的服务能力,也在运行过程中暴露出了一些问题,值得城市规划与交通行业的相关人士借鉴。

[1]徐循初 黄健中 .城市道路与交通规划[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[2]李德华 .城市规划原理(第三版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

[3]王凤莲 .浅析太原市快速路系统构建与布局 [J].道路交通,2006(4):64-68.

[4]高海潮 .太原市交通发展战略构想 [J].中国市政工程,2007(5):6-8.

[5]CJJ 129-2009,城市快速路设计规程 [S].