初探顺应认知发展的物理教学模式

2014-01-08王精国

王精国

(桐乡市凤鸣高级中学,浙江 桐乡 314500)

1 问题的提出

瑞士心理学家皮亚杰认知发展理论指出:认知发展是指个体自出生后在适应环境的活动中,对事物的认知及面对问题情境时的思维方式与能力表现,随年龄增长而改变的历程.认知图式的发展是一个不断建构的过程.当学习者已有的各种图式不适应新的外部刺激时,学习者能动地“调节”、“改变”旧的图式,构建新的图式,这种学习的行为变化过程,皮亚杰称之为个体起自我调节作用的平衡过程.

认知心理学对教学过程的研究表明,学习者要经历人与环境相互作用时的不平衡以及原图式的组织和平衡关系受到破坏后的不平衡.学习者通过独立自主的思维活动,克服这两次心理不平衡,实现了认知图式的发展与重构.

中学生学习物理前,原有的知识经验的准备,对物理知识只是内容的感知、理解和应用.物理知识在中学生头脑中的组织以及感知、理解和应用物理知识的习惯方式的形成,这些与物理学习密切相关的宏观心理过程,就是一种认知.从认知心理学角度看,中学物理教学过程首先是学习者克服原有认知与新情境的不平衡实现自我调节的平衡过程.物理教师在教学过程中,应适时地设置问题情境,让学生的心理首先产生不平衡感,进而给予恰当的启发,让学生努力克服不平衡,实现自我调节.

2 顺应认知发展的物理教学模式

智力的本质是适应,“智慧就是适应”,“是一种最高级形式的适应”.适应理论和建构学说用4个基本概念阐述,即图式、同化、顺应和平衡.其中,图式即认知结构.“结构”不是指物质结构,是指心理组织,是动态的机能组织.图式具有对客体信息进行整理、归类、改造和创造的功能,以使主体有效地适应环境.

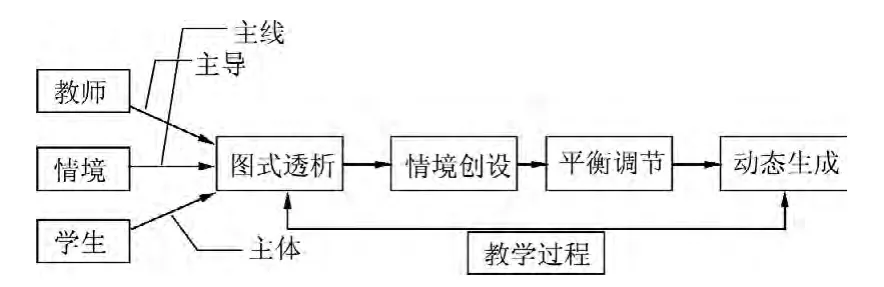

根据初步的理论探讨和高中阶段教学的实践研究,笔者构建了顺应认知发展理论的中学物理教学模式,其模式的结构见图1所示.

该模式的思想:教师透析学情,以客观物理情境为主线,坚持学生的主体地位,充分发挥教师的主导作用,使学生在创设的物理情境中产生与本身原有物理图式不平衡的冲击,激发学生求知的渴望,使其主动探究、亲身体验、善于合作交流,旨在通过新的情境理解,建构知识,开发潜能,实现多次自我调节,形成动态性的较为客观的图式平衡.打破学生图式平衡再引导学生重建平衡是该模式的基本特征.

图1

2.1 认知图式的透析——课前学情知根知底

未玩过弹弓的小孩在玩“愤怒的小鸟”游戏时,认为要使小鸟往前飞应该往前拨小鸟而不是往后拉弹弓;未学过“自由落体”的学生依据生活经验基本认为重的物体比轻的物体下落快;未学过“摩擦力方向”的学生始终认为摩擦力一定与物体运动方向相反等等.这些生活经验都是学生在没有系统学习物理前认为理所当然的“定论”.学生的物理图式更直接体现的是其成长过程中经历的所见所闻而形成的生活经验式的世界观.他们头脑中已有了一些模糊的前概念,10多年的生活经验也使他们积累了一定的物理现象表象.这些片面的生活经验成为学生建立正确、科学物理概念的障碍,因此需要我们在教学之前对于学生的物理表象认识情况要做到心中有底.罔顾学生的物理前概念而传授新课会过于脱离学生的思维能力,导致学生失去学习物理的趣味,物理教学的开展便将会在开始阶段被扼杀.所以物理教师在开始上课前要透析学生在日常生活中的表象,哪些是科学的,哪些是不科学的,甚至是错误的.例如凭感觉来判断物体温度的高低、抛出的物体在空中受到向前的推力、物体的运动需要力来维持、物体的运动方向总是与其所受合外力方向相同等.无论新课教学还是习题教学,在弄清学生如上所述的物理表象层次的基础上,教师再来建构科学的教学模式,设置有针对性的教学情境,借助实验或有关理论来加以纠正,使学生在头脑中形成正确、科学的表象才会更加成功.

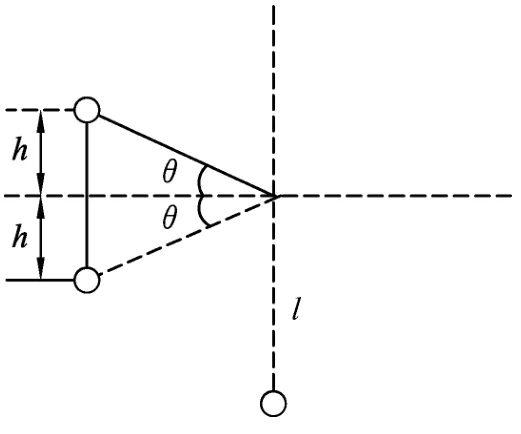

在一次习题课教学中,笔者结合学生对机械能守恒定律、运动的合成与分解以及圆周运动的认识,透析到大部分学生对于多过程运动衔接时的能量是否损失不会考虑,在此基础上设置了如下例题:一轻绳长为l,其一端固定,另一端接一质量为m的小球,把小球拉至与轻绳结点水平面高为h处,此时轻绳与结点水平面夹角为θ,如图2所示,然后自由释放小球,问小球运动到最低点时所具有的动能有多大?

在进行新的物理概念或习题教学时,教师都必须深层次地透析学生的认知图式,清楚学生认识的薄弱点或未接触过的部分,有针对性地设置情境,如此才能更好地引导学生思考,对知识结构形成有效的调节.

图2

2.2 图式平衡的打破——引题情境起伏跌宕

丰富的物理现象是学生在头脑中形成表象的基础材料,而表象又是提供概括、抽象的必要素材.因此物理现象是学生学习物理过程中思维的起点,是学生进行思考问题的依托.在新课教学中,我们可以创设一些与学生常规认识相反的情境,使学生产生认知冲突,冲击其原有物理图式,打破原有图式平衡.产生认知冲突可以有多种形式,创设情境也可以有多种途径.

2.2.1 情境的实验性

教师可以通过实验展示实验现象,创设情境,使现象与学生原有认识不一致而产生认知冲突.如在讲圆周运动的向心力时,可用易拉罐做“水流星”实验,按照常规认识,当易拉罐运动到最高点时,水必然会往下洒,但从实验结果看却出乎意料——水并没有下落,从而对学生的认知结构产生冲击,引入课题.

2.2.2 情境的似是而非

教师可以通过一些似是而非的选择设置情境,使得学生已有的知识和经验无法解决新问题而产生认知冲突.如在机械能守恒定律教学前可以创造一个惊心动魄的情境:教师把一个大铁球悬挂在教室的天花板上,将它拉至偏离竖直位置,紧靠着自己的头,在学生目不转睛之时,把球放开,球开始运动,下面的学生为教师捏了一把汗,不知道教师能否避免这一“灾难”.然而教师却稳如泰山地站着一动不动,球摆回时并没有碰到他的头,这一场面吸引了学生,也在惊心动魄中与学生的认知结构产生冲突,使得学生情不自禁地去思考其中奥妙,为实现自我调节注入了动力,从而为讲授机械能守恒定律做了一个良好的开端.

2.2.3 情境的逻辑矛盾

教师可以通过逻辑推理创设矛盾情境,引出矛盾产生认知冲突.例如在讲自由落体运动规律时,可以提问的形式创设认知冲突.教师问:轻、重物体从同一高度自由下落谁下落快?按照已有经验,大多数学生会回答重的物体下落快.教师不必立即点明问题,在黑板上写下此结论.接着问:这两个物体绑在一起与较重的物体相比谁下落得快呢?学生很容易回答:绑在一起的物体比原来重的物体单独下落快.此时教师带着学生共同分析出矛盾:一方面,重的物体比轻的物体下落得快,另一方面,当轻重不同的两个物体绑在一起时,重的物体使轻的物体下落速度加快,同时轻的物体也使重的物体下落速度变慢.学生会认同教师的分析,教师接下来要留出时间给学生自己思考,为实现自我认知结构调节做好铺垫.

新课教学中精彩的情境设置不仅对学生原有的认知图式产生重大冲击,也使得学生在不可思议中激发学习的热情,进而反思原有认知的正确性.如此,教师的主导作用就良好地为实现学生为主体的主动式学习催发动力.

2.3 动态平衡的建立——习题生成无处不在

按照皮亚杰认知发展理论,学生的图式的平衡到不平衡着重强调了认识论的进化观点.皮亚杰论述了认识发展阶段的不同水平上的进化,遵从“平衡——非平衡——平衡”这一公式.他从适应的观点肯定了平衡的意义,也同时认为不平衡是“富有成果的”,“正是因为这些情况才算新的东西”.从现代系统远离平衡的观点看,经过多次平衡到不平衡的过程系统才可能走上有序,才可能进化.

在物理教学中,学生对客观物理知识的认识不可能只通过一次情境的冲突而彻底巩固,他们在自我调节过程中还会遇到各种疑难,提出各种问题.所以物理课堂应该是一个生动活泼、百家争鸣的课堂,是一个来自不同观点碰撞、启迪的生成性课堂.教师在课堂上紧紧地抓住学生在平衡或非平衡状态下的生成性观点,这些观点或正确或错误,再在教师的引导下多次调节,生成动态性的图式平衡.

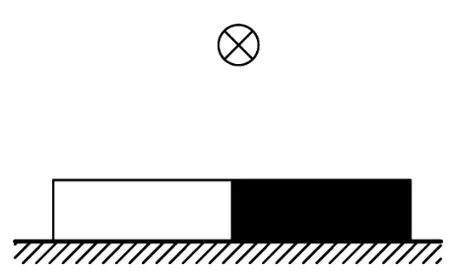

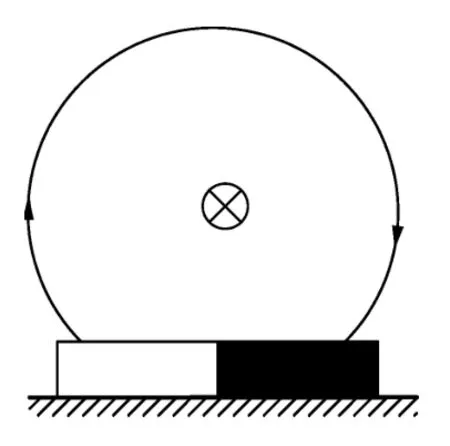

例如在图3所示中,磁铁正上方的导线通以电流后,磁铁对桌面的压力将如何变化?对于这个问题,常规思考都是通过转换研究对象,先分析磁铁对通电导线的作用力,然后根据牛顿第三定律判断出磁铁受到导线的作用力竖直向下,对桌面的压力增大.突然有一位学生举手询问:为什么要转换研究对象呢?以磁铁为研究对象难道就不可以解决吗?突如其来的质疑激起了每一位学生的沉思.很快一位学生展示了他的思考,先画出磁铁所处空间的通电导线产生的一根磁感线,如图4所示,然后根据磁场知识得知,磁铁N极受力方向与磁场方向相同,S极受力方向与磁场方向相反,所以磁铁受到通电导线的磁场力的合力竖直向下,磁铁对桌面的压力增大.真是“神来之笔”,所有学生被这样的精彩解释所鼓舞、感染.也有学生同时提出:如果通电导线不在磁铁的正上方,这种方法还适用吗?这些问题在学生中间产生了共鸣,课堂氛围一下子高涨起来,学生的讨论也愈加激烈.真是星星之火可以燎原.学生的图式平衡也在不经意间再次震荡起来.学生不仅加深了对牛顿第三定律的认识,还有效地认识到解题思路的发散性.

图3

图4

所以,物理教师应该善于把握课堂中生成的教学契机,通过适当点拨,让学生的思维细节变得更加缜密,思维视角更加宽广而发散,思维方式更加丰富而独特,让学生的物理认知图式在动态平衡中有序填充.

3 结束语

笔者认为任何一种教学模式的思想最终都落实在学生的学习生活之中.在顺应认知发展的物理课堂教学中,物理教师应该坚持学生的主体地位.在新课教学之前透析学生认知水平,设计与学生的原有图式设计与其认知相冲突的情境,打破原有的图式平衡,并适当引导学生,在学生的自我认知调节中抓住即时生成的契机,形成图式调节的动态平衡,从而稳步提高学生的物理认知水平.

1 叶澜.教育学原理[M].北京:人民教育出版社,2007.

2 阎金铎.中学物理教学概论[M].北京:高等教育出版社,2003.

3 苏明义.中学物理教学建模[M].南宁:广西教育出版社,2003.

4 宗红梅.浅谈“问题解决”课堂教学模式下学生潜能的开发[J].物理教师,2013(2).