西沙周缘新生代构造演化与盆地充填响应特征

2013-12-23鲁银涛吕福亮范国章贺晓苏吴敬武杨涛涛

鲁银涛, 王 彬, 吕福亮, 范国章, 贺晓苏, 吴敬武, 杨涛涛

(中国石油杭州地质研究院, 浙江 杭州310023)

南海是西太平洋最大的边缘海之一, 面积约350×104km2。其位于欧亚、太平洋和印度-澳大利亚三大板块的交汇处, 是欧亚板块、印-澳板块和太平洋三大板块之间的被动成因边缘海[1]。南海西沙周缘是油气勘探的热点区域, 经历了新生代几次区域构造拉张与升降作用, 沉积了厚层的第三系沉积地层, 不仅发育构造型圈闭, 还有形成岩性地层圈闭潜力。本文利用高质量的地震资料, 结合邻区地质资料, 分析了西沙周缘的沉积相特征, 分析了本区各个时期的沉积特征及沉积演化历史, 对油气成藏条件进行了初步分析, 认为西沙周缘具备较有利的成藏组合条件。

1 南海西沙周缘构造特征

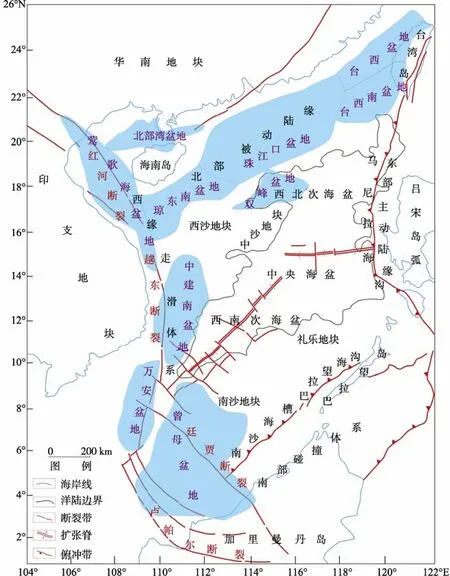

南海北邻华南加里东褶皱区, 西靠印支地块, 南隔南沙海槽与北加里曼丹俯冲-逆冲推覆带相接, 东跨马尼拉海沟与吕宋岛弧区相连[2]。受欧亚、印-澳和太平洋三大板块相互作用及南海自身新生代扩张影响, 南海区域地质条件十分复杂, 形成了北部被动陆缘、南部碰撞体系、东部主动陆缘、西部走滑体系以及中部洋盆区的构造格局(图1)。

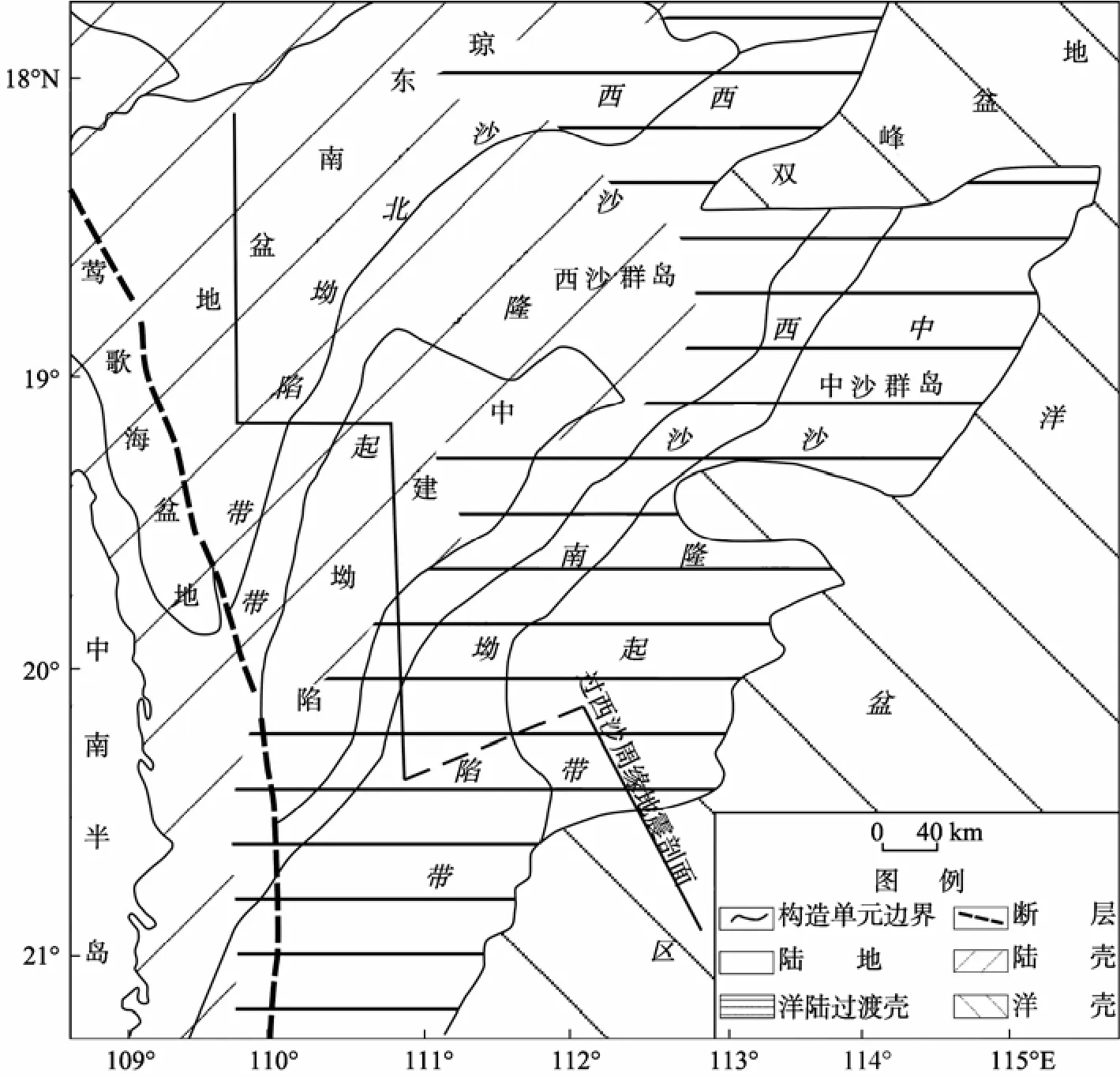

南海西沙周缘处于北部被动陆缘、西部走滑体系、中部洋盆区的交汇处[3], 地壳结构复杂。北部的西沙北坳陷带为陆壳; 南部的洋盆区为洋壳; 洋陆之间的过渡带属于洋陆过渡型地壳。西沙周缘构造形迹方向与北部被动大陆边缘构造走向一致, 以NE向为主(图2)。盆地(坳陷)由北向南、由西向东逐渐变新。

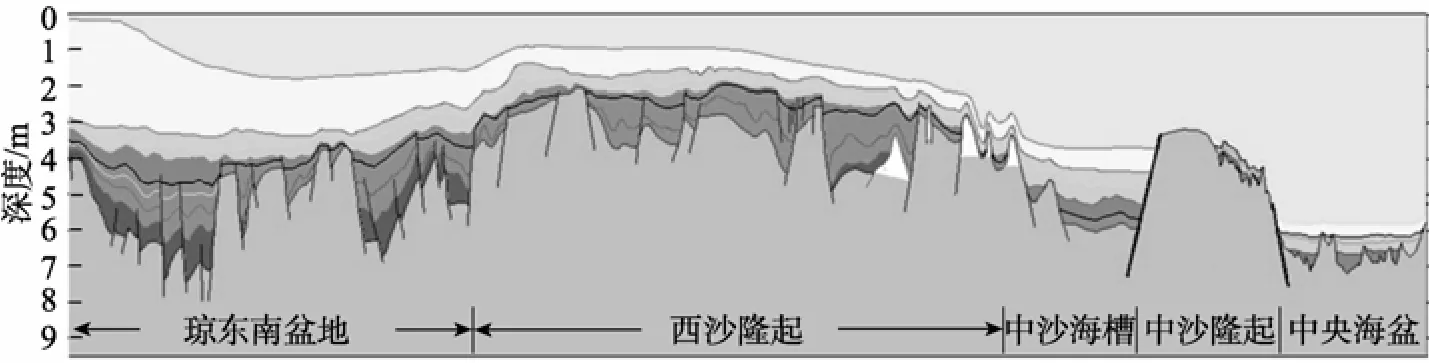

南海西沙周缘从北至南, 呈台阶状加深(图3), 发育一系列北东向隆坳相间的构造格局。其中心是西沙隆起带, 发育以西沙隆起为代表的古地块, 该隆起带上也发育一系列北东向的断陷构造; 其北部受南海被动拉张作用, 是南海北部被动陆缘的一部分, 表现为NE向展布的宽广条带, 拥有宽广的陆架和陆坡, 发育北部湾、珠江口和琼东南盆地等3个NE向沉积盆地; 其南部为洋盆区, 以洋壳基底为特征, 该构造形迹也呈NE向展布, 呈西窄东宽的喇叭状, 可划分为西北、西南次海盆和中央海盆3个次海盆。西北和西南次海盆为近NE向, 中央海盆为近EW向(图1)。

西沙周缘西部受南海西缘走滑体系影响, 以近南北向延伸的走滑断裂为特征, 且走滑活动伴随着强烈的拉分性。受南海西缘断裂带控制, 西部走滑体系发育近NS向新生代沉降带, 包括曾母盆地、万安盆地、中建南盆地及莺歌海盆地等一系列大型盆地(图1, 图2)。

图1 南海构造格局及盆地分布图 Fig. 1 Tectonic framework and basins in South China Sea

2 南海西沙周缘新生代构造演化

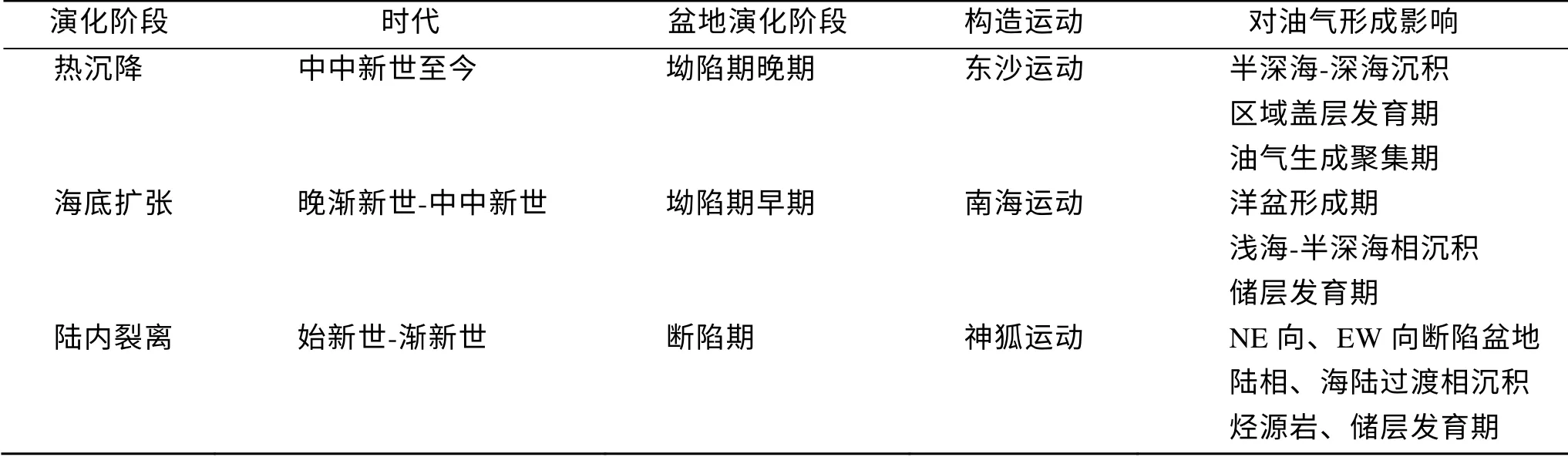

南海西沙周缘新生代经历三次构造运动, 分别是神狐运动、南海运动、东沙运动[4-7]。这三次构造运动表现为: 古新世-渐新世的陆内/陆缘裂离、晚渐新世-中中新世的海底扩张、中中新世-至今的热沉降。与区域构造演化相对应, 南海北部大陆边缘盆地经历了断陷期和坳陷期两个演化阶段(表1)。

中生代晚期, 西沙地块、中沙地块、南沙地块、礼乐地块与南海北部的华南陆块为统一陆块。经过新生代陆内裂离、海底扩张、热沉降[4], 南海构造格局成为现今状态。

2.1 古新世-渐新世的陆内/陆缘裂离

古、始新世之间, 距今54 Ma或更早, 印-澳板块向北推进, 导致印支地块右旋逃逸。地幔热底辟作用使脆性的华南地块地壳发生破裂, 而塑性的下地壳则产生水平引张, 使地壳进一步减薄, 造成华南陆缘呈阶梯状破裂, 形成一系列NNE-NE向张性断裂。

图2 西沙周缘构造格局图 Fig. 2 Tectonic framework in Xisha area

图3 过西沙周缘地质剖面 Fig. 3 Geologic profile across Xisha area

表1 西沙周缘新生代盆地演化阶段表 Tab. 1 Tectonic evolution stages in Xisha area

同时, 在复杂的NW-SE向拉张应力场背景下, 原本拼贴于华南陆缘的西沙、中沙和南沙等微地块向东南方向运移, 在各个地块之间形成了一系列 NNE-NE向展布的地堑-地垒构造, 造就了盆地的初始形态。该区域性造盆运动被称为“神狐运动”, 在地震反射剖面上表现为区域性不整合面(Tg), 即盆地基底。

2.2 晚渐新世-中中新世的海底扩张

印-澳板块与欧亚板块开始碰撞后约8~16 Ma, 深部地幔流向SE和SSE方向蠕散, 在华南陆缘聚集, 从而地幔上涌, 岩石圈拉伸减薄。晚渐新世时, 岩石圈破裂, 地幔强烈上涌, 南海区域地壳强烈拉张减薄, 南海海底扩张开始, 南海区域出现洋壳, 该区域性构造运动被称为“南海运动”, 在地震剖面上表现为区域性不整合面(T60)。受南海运动的影响, 南海产生了区域性抬升、剥蚀, 并伴有NEE-EW向张性断裂发育和频繁的岩浆活动。

2.3 中中新世-至今的热沉降

随着菲律宾板块和太平洋板块向NWW方向推挤、碰撞, 以及印-澳板块向NNW方向推挤, 导致南海海底扩张停止, 并伴随大规模的岩浆喷发活动。此区域性构造运动在南海北部称为“东沙运动”, 在地震剖面上表现为区域不整合面(T40)。

东沙运动使得南海北部盆地在沉降过程中发生断块升降、隆起剥蚀、褶皱、断裂和频繁的岩浆活动。其动力来源于东部菲律宾板块的推挤、台湾地块与东海陆架的碰撞拼贴。因而, 自东向西其运动强度和构造变形程度逐渐减弱。在东部台西南坳陷表现为抬升剥蚀、褶皱和强烈的岩浆喷发; 在珠江口盆地表现为断块升降、局部剥蚀、断裂和岩浆活动, 产生了一系列至今仍活动的NWW向断裂。

3 南海西沙周缘地层发育特征

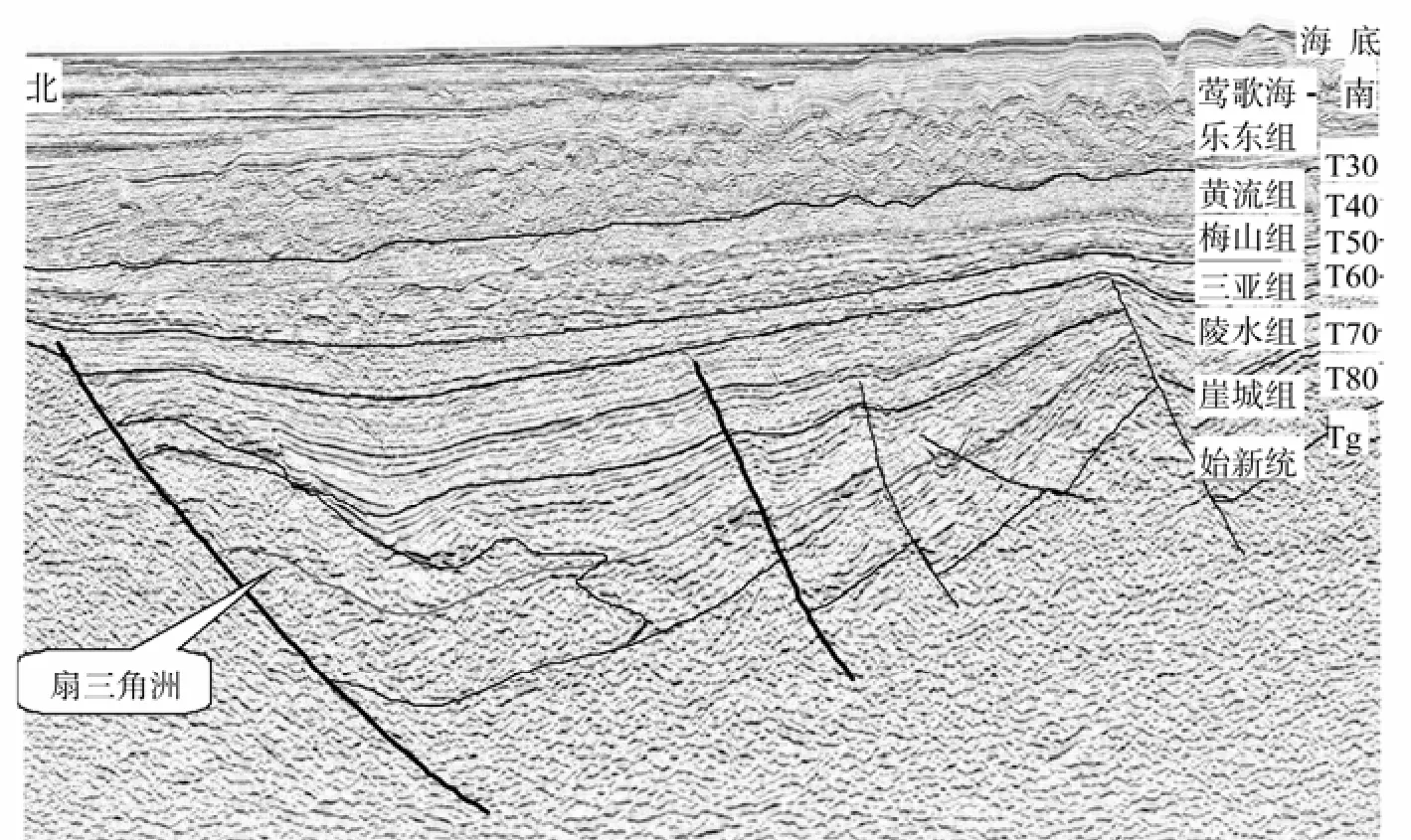

根据邻区钻井资料及沉积相研究, 结合区内地震剖面特征[8-10], 对南海西沙周缘作了对应的地震相响应分析, 进而探讨盆地充填特征。从地震剖面上可明显看出, 以地震反射界面T60, 即中新统与渐新统界面为界, 南海西沙周缘发育两套地震反射特征有着明显差别的地层层序, 称为上构造层与下构造层。

下构造层代表了该盆地断陷演化阶段[11-12], 构造受断裂控制明显, 其沉积环境以陆相沉积为主, 逐渐过渡到海陆过渡相, 地震反射以连续性差、不平行-亚平行发射为特征。该盆地断陷期是烃源岩形成的重要时期, 也发育了物性好的储层。

上构造层代表该盆地坳陷演化阶段, 断裂构造相对不发育, 沉积环境为海相沉积, 地震反射特征以连续、平行-亚平行反射为特征。盆地坳陷期是碳酸盐岩、生物礁储层发育时期[13-14], 也是区域盖层发育的时期(图4)。

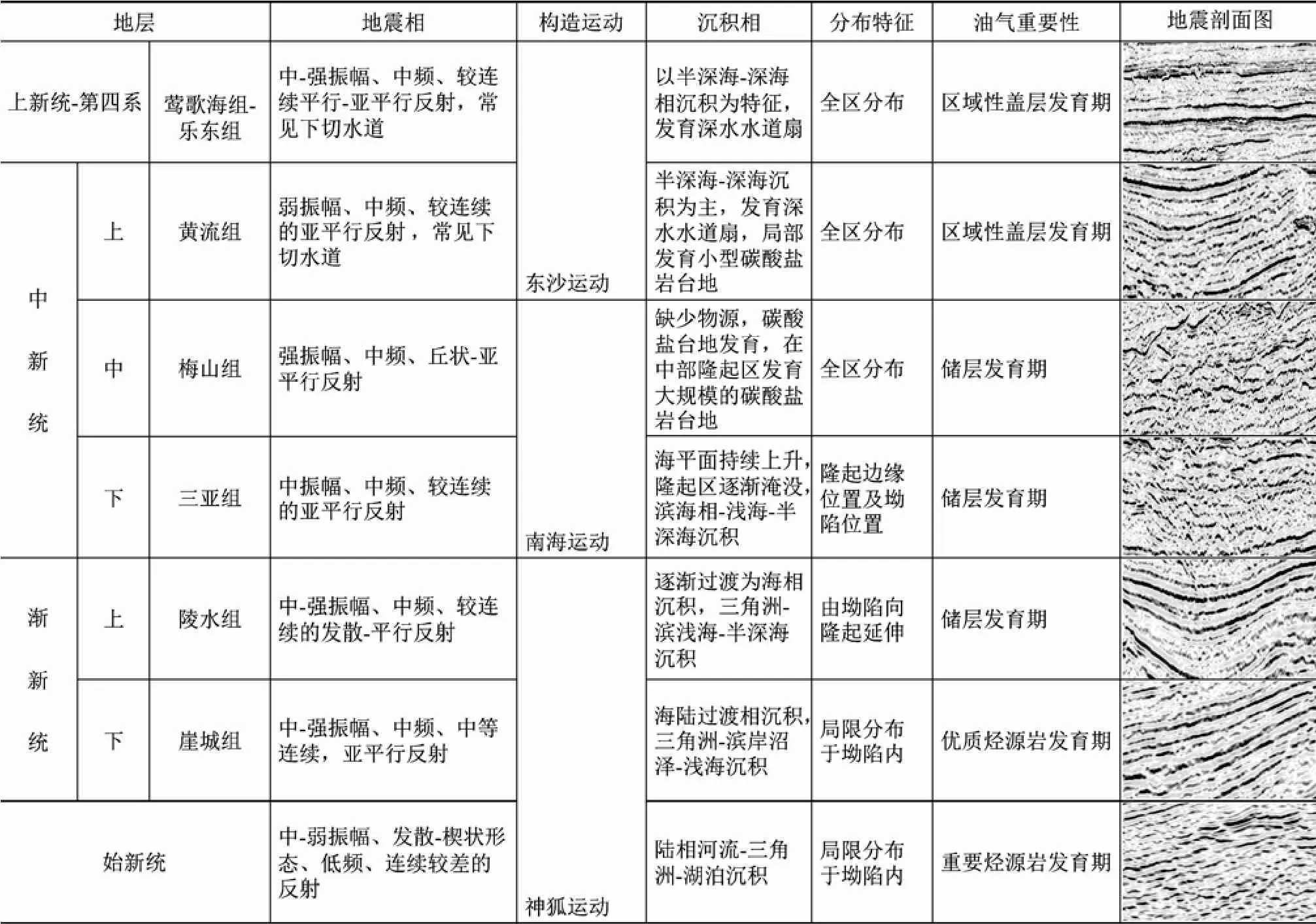

结合构造演化史, 利用地震相进行了沉积相的推测, 认为受南海新生代构造运动影响, 南海西沙周缘盆地新生界自下而上充填了一套冲积河湖 相(始新统)-海陆交替相(渐新统)-滨浅海台地相(中-下中新统)-浅海、半深海相(上新统-第四系)沉积序列(表2)。

图4 南海西沙周缘地震剖面 Fig. 4 Seismic profile across Xisha area in South China Sea

表2 南海西沙周缘地层层序发育特征表 Tab. 2 Sediment sequence in Xisha area

始新统可能为陆相河流-三角洲-湖泊沉积, 受断裂控制, 局限分布于断陷内[12], 地震剖面上表现为中-弱振幅、发散-楔状形态、低频、连续较差的反射特征(表2, 图4), 该时期是重要的烃源岩发育期。

下渐新统崖城组可能为海陆过渡相沉积, 以三角洲-滨岸沼泽-浅海沉积为特征[12], 局限分布于断陷内, 地震剖面上表现为中-强振幅、中等频率、中等连续, 亚平行反射(表2, 图4), 发育区内优质的海陆过渡相含煤系烃源岩。

上渐新统陵水组反映沉积环境逐渐过渡为海相沉积, 以三角洲-滨浅海-半深海沉积为特征, 沉积范围扩大[12], 地震剖面上表现为中-强振幅、中频、较连续的发散-平行反射(表2, 图4), 该时期为重要的储层发育期。

下中新统三亚组沉积环境可能为海平面持续上升环境, 在海平面上升过程中, 隆起区逐渐淹没, 区内以滨海相-浅海-半深海沉积为特征[12], 地震剖面上表现为中振幅、中频、较连续的亚平行反射(表2, 图4), 该沉积期是重要的储层发育期。

中中新统梅山组沉积环境为缺少沉积物源环境, 以碳酸盐台地沉积特征, 在中部隆起区发育大规模的碳酸盐岩台地[13], 地震剖面上表现为强振幅、中频、丘状-亚平行反射(表2, 图4), 该沉积期为重要的储层发育期。

上中新统黄流组沉积期开始, 南海进入区域性快速热沉降阶段, 西沙周缘深水区以半深海-深海沉积为主, 发育深水水道扇[15], 部位发育小规模的碳酸盐岩台地, 常见下切水道, 地震剖面上表现为弱振幅、中频、较连续的亚平行反射(表2, 图4), 该时期是区域性盖层发育时期。

上新统-第四系(莺歌海组-乐东组)地层充填以半深海-深海相沉积为特征, 发育深水水道扇, 常见下切水道, 地震剖面上表现为中-强振幅、中频、较连续的平行-亚平行反射(表2, 图4), 为区域性盖层发育期。

4 南海西沙周缘新生代构造演化对盆地充填的作用

通过区域构造演化分析及对南海西沙周缘地层的详细分析可知, 南海新生代三次构造运动控制了南海西沙周缘盆地的形成发育, 三次构造运动对盆地的发育及地层的充填有不同的作用, 使得南海西沙周缘新生代沉积盆地经历了断陷期和坳陷期, 发育上下构造层, 控制了盆地充填及生物礁、碳酸盐岩的发育[16-17]。

4.1 神狐运动

该构造运动时期为盆地初始结构形成发育期, 该运动控制了一系列NE向地堑-半地堑及断裂系统的发育, 影响了南海西沙周缘新生代沉积盆地的整体分布及格局, 使得南海西沙周缘盆地(坳陷)的整体构造走向为NE向。

神狐运动控制了断陷期沉积演化过程。神狐运动是一期拉张事件, 早期快速拉张, 以“填平补齐”快速充填为主, 主要发育河流-冲积相沉积; 晚期, 拉张作用继续, 但是水体不断加深, 沉积以浅湖-深湖相沉积为主。所以断陷期沉积经历了早期冲积相-河流相-三角洲相-晚期湖相-海陆过渡相沉积演化过程。

在这些由于神狐运动而发育的新生代盆地内, 沉积了始新统、渐新统崖城组和陵水组三套断陷期沉积地层。这套断陷期的地层层序特征为: 早期为陆相、海陆过渡相沉积还沉积了区内崖城组海陆过渡相含煤烃源岩; 晚期断陷趋于稳定, 海平面上升, 逐渐过渡为海相沉积, 发育了滨浅海相碎屑岩储层。

4.2 南海运动

南海运动造就了如今的洋陆格局以及新生代沉积盆地的基本格局和分布。在神狐运动所建造的南海西沙周缘初始构造格架上, 南海运动将神狐运动产生的地堑-半地堑进一步拉开, 直至形成最终的盆地分布格局, 导致了南海海盆扩张形成。该阶段海侵强烈, 整个沉积环境变为开阔海沉积, 西沙周缘的盆地结束断陷期演化阶段, 向坳陷期阶段过渡。

南海运动之后, 伴随着区域性沉降, 南海的新生代沉积盆地由断陷沉积转变为坳陷沉积, 盆地演化进入坳陷期。坳陷早期是重要的储层发育期, 沉积了三亚组滨海相砂岩和梅山组浅水碳酸盐岩两套储集体; 坳陷晚期沉积厚层的海相地层。

4.3 东沙运动

东沙运动在南海西沙周缘表现为断块升降和大规模的沉降, 形成了莺歌海和琼东南盆地(上新统-现今)巨厚的海相沉积。该运动对盆地内部构造的形成、油气运移、聚集产生极为重要的影响。

自东沙运动以来, 南海盆地进入坳陷晚期沉积阶段。整个南海进入最大海侵期, 沉积了半深海-深海地层, 其中半深海-深海相泥岩是本区区域盖层。

5 结论

南海西沙周缘位于南海北部被动陆缘、南海西缘走滑断裂带和洋盆区的交汇部位, 主要受南海北部被动拉张的作用, 同时受西苑走滑体系影响, 整体形成了北东向的隆坳相间的构造格局, 局部发育走滑构造。

在整个南海构造演化的背景下, 南海西沙周缘经历了神狐运动、南海运动、东沙运动三次主要的构造运动。这三次构造运动导致了华南大陆裂离、南海两期扩张、南海区域热沉降这些南海重要的构造事件。

南海新生代的构造运动控制了南海西沙周缘沉积盆地的充填特征, 使得南海西沙周缘各沉积盆地发育了一套由陆相到海陆过渡相、最终到海相的充填序列。陆相沉积有利于形成有利烃源岩, 海陆过渡相沉积可发育有利储层, 海相泥岩沉积是有利的盖层。所以, 南海新生代的构造运动控制了南海西沙周缘沉积盆地的充填特征, 也控制了油气生储盖组合。

[1] 刘昭蜀. 南海地质[M]. 北京: 科学出版社, 2002.

[2] 刘海岭, 阎贫, 张伯友, 等. 南海前新生代基底与东特提斯构造域[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2004, 24(1): 15-28.

[3] 费鼎. 南海北部区域构造和陆壳向洋壳的转化[J]. 地球物理学报, 1983, 26(5): 459-267.

[4] 姚伯初. 南海海盆在新生代的构造演化[J]. 南海地质研究, 1991, 3: 9-23.

[5] 姚伯初. 南海西北海盆的构造特征及南海新生代的海底扩张[J]. 热带海洋, 1999, 18(1): 7-15.

[6] 李家彪. 中国边缘海形成演化与资源效应[M]. 北京:海洋出版社, 2005: 228-240.

[7] Taylor B, Hayes D E. Origin and history of the South China Sea Basin [C]//Hayes D E. The Tectonic and Geological Evolution of Southeast Asian Seas and Islands: part 2. Geophys.Monogr.Ser.27. Washington, D.C.: AGU, 1983: 23-56.

[8] 钟广见, 高红芳. 中建南盆地新生代层序地层特征[J]. 大地构造与成矿学, 2005, 29(3): 403-409.

[9] 陈玲, 钟广见. 南海中建南盆地地震地层分析[J]. 石油物探, 2008, 47(6): 609-616.

[10] 甘华军, 王华, 肖军, 等. 琼东南盆地东部构造坡折样式与层序地层发育特征[J]. 高校地质学报, 2008, 14(1): 99-105.

[11] 谢文彦, 张一伟, 孙珍, 等. 琼东南盆地断裂构造与成因机制[J].海洋地质与第四纪地质, 2007, 27(1): 71-78.

[12] 李绪宣, 刘宝明, 赵俊青. 琼东南盆地古近纪层序结构、充填样式及生烃潜力[J]. 中国海上油气, 2007, 19(4): 217-239.

[13] 吴时国, 袁圣强, 董冬冬, 等. 南海北部深水区中新世生物礁发育特征[J]. 海洋与湖沼, 2009, 40(2): 117-121.

[14] Wu Shiguo, Han Qinghua, Ma Yubo, et al. Petroleum system in deepwater basins of the Northern South China Sea [J]. Journal of China University of Geosciences, 2009, 20(1): 124-135.

[15] 付彦辉, 吕福亮, 袁圣强, 等. 琼东南盆地陆坡区深水浊积水道的地震相特征[J]. 热带海洋学报, 2009, 28(4): 87-92.

[16] 姚根顺, 袁圣强, 吴时国, 等. 琼东南盆地深水区双物源沉积模式及勘探前景[J]. 石油勘探与开发, 2008, 35(6): 685-691.

[17] 何家雄, 陈胜红, 马文宏, 等. 南海北部大陆边缘盆地深水油气成藏条件早期预测与评价[J]. 天然气地球科学, 2008, 19(6): 780-789.