国际并购逆向知识转移影响因素研究述评与展望

2013-12-23易加斌

易加斌,张 曦

(1.哈尔滨商业大学管理学院,黑龙江哈尔滨150028;2.哈尔滨商业大学东北亚服务外包研究中心,黑龙江哈尔滨150028;3.哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨150001)

一、引 言

在经济全球化与竞争国际化的知识经济背景下,国际并购已成为跨国公司(以下简称MNC)进入全球市场并通过知识转移获取被并购企业知识从而构建竞争优势的重要途径(Phan和Christopher,2006;Kanter,2009)。与早期MNC 基于内部知识市场由母公司向子公司实施的知识转移、发达国家MNC 并购发展中国家企业由并购方向被并购方实施的知识转移不同,发达国家MNC为了寻求特定知识通过并购发展中国家企业实施的知识转移、基于知识反哺的知识转移和发展中国家MNC 通过并购发达国家企业而实施的知识转移呈现出相反的知识流向,即由被并购方(通常是子公司)向并购方(通常是母公司)转移知识,学者们通常把这种知识转移称为“逆向知识转移”(reverse knowledge transfer)。一般而言,逆向知识转移包括发达国家MNC 并购发展中国家企业的知识反哺型二次逆向知识转移、发达国家MNC 为了寻求特定知识通过并购发展中国家企业实施的知识转移以及发展中国家MNC 并购发达国家企业的全过程逆向知识转移(Hakanson和Nobel,2000;Frost和Zhou,2003;Ambos等,2006;Yang等,2008)。

并购方在国际并购中通过有效的逆向知识转移,能够获取和整合被并购方技术、制度、管理经验、生产诀窍等创造性知识资产,从而增强自身的核心竞争力和组织活力,更好地为顾客创造价值(Galup等,2004)。虽然国际并购逆向知识转移与传统的MNC 由子公司向母公司实施的逆向知识转移具有相同的知识流向,但国际并购逆向知识转移又有自己特殊的内涵。首先,在转移动机上,发达国家MNC 并购发展中国家企业的逆向知识转移包含并购方寻求被并购方的特定知识以及并购方希望被并购方通过知识积累和创新向其反哺知识两种不同的动机;而发展中国家MNC并购发达国家企业的逆向知识转移动机则主要是获得被并购方的创造性知识资产。其次,在转移时机上,发达国家MNC 并购发展中国家企业的逆向知识转移主要发生在并购方寻求被并购方特定知识的初次逆向知识转移以及被并购方获得并购方知识并实施反哺型二次逆向知识转移时;而发展中国家MNC 并购发达国家企业的逆向知识转移则发生在并购整合的各个阶段,属于全过程知识转移。最后,在理论基础上,发达国家MNC并购发展中国家企业的逆向知识转移研究通常基于并购方寻求被并购方特定知识的创造性资产寻求理论①以及二次逆向知识转移的知识反哺理论;而发展中国家MNC 并购发达国家企业的逆向知识转移研究则主要基于创造性资产寻求理论。基于上述分析,就不难区分国际并购逆向知识转移(包含发达国家MNC 并购发展中国家企业的逆向知识转移以及发展中国家MNC并购发达国家企业的逆向知识转移两种类型)与MNC内部逆向知识转移之间的异同。

国际并购逆向知识转移直接关系到并购方能否获得被并购方创造性知识资产,因而是国际并购整合的一个关键环节(Castro和Neira,2006;Jun等,2010)。然而,由于国际并购发生在不同的文化与制度背景下,要面对复杂的政治经济环境与知识产权保护机制,因此,国际并购中的逆向知识转移必然受到诸多因素的交互影响,呈现出复杂、多样的特点。目前,学者们从不同的角度对并购动机(Castro和Neira,2006;Jun等,2010;Paulina,2011)、知识特征(Hakanson 和Nobel,2001;Anne和Niels,2006)、知识储备程度(Bernard,2009;Jun等,2010)、文化差异与冲突(Castro和Neira,2006;Sarala和Vaara,2010)、被并购方(子公司)自治权与人才留置(Foss 和Pedersen,2003;Casal和Fontela,2007)、并购方(母公司)知识接受能力(Richard,2001;Rabbiosi,2005)、知识转移实施进程(Henrikd等,1999;Castro和Nei-ra,2006;Julian等,2010)等影响国际并购逆向知识转移的因素进行了“各自为政”式的研究,初步揭示了不同因素对国际并购逆向知识转移的内在影响。可以说,国际并购逆向知识转移研究已经成为MNC知识转移研究的一个新热点,但现有研究还不够系统、深入,仍有待深化和完善。

本文重点从并购双方的外部环境、主体动机与特征、主体双方关系等方面,对现有的国际并购逆向知识转移影响因素研究进行系统的梳理和述评,旨在向读者展示国际并购逆向知识转移影响因素研究的现状,然后在分析现有研究不足的基础上指出未来研究的若干方向,以供国内学者研究国际并购逆向知识转移问题时加以参考。

二、影响国际并购逆向知识转移的环境因素

这里的国际并购逆向知识转移环境影响因素,是指在国际并购逆向知识转移过程中,知识转移双方无法控制但又对逆向知识转移过程和结果产生直接或间接影响的既定宏观因素。国际并购往往发生在两个在文化、政治、经济、法律等宏观环境方面都存在显著差异的行为主体之间,这些环境差异会影响国际并购逆向知识转移主体双方的认知与知识转移过程,从而对逆向知识转移绩效产生不同程度的影响。现有的MNC 内部知识转移研究论及的客观环境因素,可以归纳为文化和制度距离两大类。在国际并购逆向知识转移中,这两类环境因素不是对逆向知识转移主体的行为产生直接影响,就是通过认知、心理契约或者文化冲突等中介变量对逆向知识转移过程和结果产生间接影响。

(一)文化差异对国际并购逆向知识转移的影响

文化是某一给定群体在应对外部适应和内部整合问题的学习过程中发明、发现或发展起来的基本假设;这些基本假设因充分有效而被认为是正确的,从而被群体作为认知、思考、探索外部适应和内部整合问题的正确方式传授给群体新成员(Schein,1984)。一旦这些假设或信念受到挑战,就会引发文化冲突,相关群体的成员就会感受到“文化冲击”(Hofstede,1986;Schein,2003)。由于文化内核具有复杂性,因此,影响国际并购逆向知识转移的文化差异也表现出多层次性和交互性的特点,除了宏观层面的民族文化距离外,还包括微观层面的组织文化差异通过潜移默化地影响逆向知识转移组织成员的认知系统而引发的文化冲突等多种因素的交互影响(Marleen 等,2002;Castro和Neira,2006;Sarala和Vaara,2010)。

第一,民族文化距离(national cultural distance)对国际并购逆向知识转移的影响。在有关民族文化距离如何影响国际并购逆向知识转移的研究中,学者们主要采用Hofstede(1986)提出的权力距离、不确定性回避、个人主义/集体主义、男权主义/女权主义、长期观念/短期观念五维度跨文化量表,来测度民族文化距离对逆向知识转移的影响。相关的实证结论表明,并购方和被并购方的文化距离越大,越不利于国际并购逆向知识转移(Vaara,2003;Teerikangas和Very,2006)。民族文化距离之所以对国际并购逆向知识转移产生负面影响,是因为文化差异会导致并购双方发生社会性冲突,而社会性冲突的发生必然会引发国际并购双方之间的矛盾和对立,最终导致国际并购逆向知识转移绩效低下(Castro 和Neira,2006)。不过,也有学者研究发现,民族文化距离在特定条件下会对国际并购逆向知识转移产生促进作用。比如,Sarala和Vaara(2010)采用了一种不同于Hofstede五维度跨文化量表的测度工具——全球实践计分表(globe practices scores),通过对立性假设来检验民族文化距离与国际并购逆向知识转移之间的关系,结果显示:民族文化距离为国际并购逆向知识转移提供了潜在动力,两者显著正相关。Sarala和Vaara(2010)在解释自己的实证结论时指出,国际并购双方的民族文化距离越大,双方的组织程序、管理机制差异就越大,因此,双方就越有可能具有不同的知识储备,形成知识互补效应,进而越有可能有效转移知识。这一结论表明,在国际并购逆向知识转移中,民族文化距离影响知识转移绩效的路径比较复杂,在不同文化背景下存在基于知识差异的互补性交互机制。

第二,组织文化差异对国际并购逆向知识转移的影响。在国际并购中,组织文化差异可被理解为并购方与被并购方之间在信念、价值观和相关实践方面的差异(Schein,1990)。对于组织文化差异与国际并购逆向知识转移之间的关系这个问题,学者们持两种不同的观点。一种观点认为,国际并购中的组织文化差异会提升并购双方适应不同文化的压力,从而导致组织学习能力和知识转移绩效水平下降(Weber,1996;Kamoche,1997;Kang等,2007)。除此之外,组织文化差异还可能意味着并购双方员工之间缺乏信任(McAllister,1995),而信任的缺失会导致双方员工在知识转移过程中“选边站队”,不愿意相互支持,最终阻碍知识转移的顺利推进(Williams,2001)。不过,也有学者对这种观点持批评态度,并提出了相反的观点。他们认为,并购双方的组织文化差异能够促进双方资源互补,提升并购后的价值创造力(Larsson 和Finkelstein,1999)。组织文化差异会导致国际并购双方在信念、价值观和相关实践方面发生碰撞,如处理得当就能产生互补效应,从而提升国际并购逆向知识转移绩效(Sarala和Vaara,2010)。正是双方不同的组织文化背景为双方员工的相互学习提供了知识来源,从而促进了知识转移和共享(Björkman 等,2007)。Riad(2005)也曾告诫:“不要在并购研究中把组织文化差异与冲突关系妖魔化。”

(二)制度距离对国际并购逆向知识转移的影响

在Scott(1995)三维制度理论②的基础上,Kostova(1999)把知识转移中的制度距离界定为知识转移中不同行为主体所在国家在规制、规范和认知方面的相似或差异程度。由于战略管理实践发生在一定的制度环境中,跨国战略管理实践转移必然会受到母国与东道国之间制度距离的影响,两国的制度距离越大,就越有可能阻碍战略管理实践的成功转移。不仅如此,国家之间的制度环境差异还会加大海外分支机构获取内部合法性(即得到公司总部和公司其他单位的认可)的难度,从而加大公司总部与海外分支机构之间的协调和控制难度,进而阻碍知识的跨国界转移(Kostova等,1999;Bhagat等,2002)。

在国际并购逆向知识转移中,规制、规范和认知三方面的制度距离不但会直接影响国际并购逆向知识转移的进程,而且还会通过交互作用影响逆向知识转移的治理。为数不多的针对由发展中国家MNC 并购发达国家企业引发的国际并购逆向知识转移的研究表明,并购方旨在获取对方创造性知识资产的逆向知识转移能否顺利进行,首先取决于被并购方所在国的知识产权保护制度(Xu等,2004)。发展中国家与发达国家的制度环境大相径庭,两者之间的制度距离还会反映在被并购方的认知系统③上,并且会阻碍逆向知识转移的顺利进行。同时,国家之间的制度距离会加大海外子公司在知识转移方面获得内部合法性的难度,即在知识转移过程中难以获得公司总部的认可,从而加大公司总部控制和协调海外子公司的难度,最终影响公司内部的跨国双向和单向知识转移(Kostova和Zaheer,1999;吴晓云和陈怀超,2011)。不过,制度距离对国际并购逆向知识转移的影响会受到并购方组织学习和国际化经验的调节。正如Wu(2009)所指出的那样,“随着并购后的组织学习和国际化经验的积累,并购方越来越熟悉东道国的制度环境,因此,制度距离对国际并购逆向知识转移的影响作用会逐渐趋于减弱”。而且,相对于规范和认知维度的制度距离,国家之间规制维度的制度距离常常可以编码,因此,并购方可以通过并购实践(即“干中学”)来快速熟悉被并购方所在国的规制制度(Estrinet等,2009)。

三、影响国际并购逆向知识转移的主体因素

国际并购逆向知识转移的主体包括并购方和被并购方。在国际并购逆向知识转移过程中,并购方和被并购方各自的动机、特征、行为等主体因素都会对逆向知识转移产生影响。其中,影响国际并购逆向知识转移的并购方主体因素包括并购动机、知识吸收能力、知识转移投资(成本)、国际并购/国际化经验等(Nicolai和Torben,2002;Sourafel,2005;Castro 和 Neira,2006;Yang,2008;Jun,2010);而被并购方的主体因素则包括知识转移意愿、知识储备基础、并购后的自治权与人才留置等(Marleen,2002;Westphal和Shaw,2005;Sarala和Vaara,2010;Paulina,2011)。

(一)并购方主体因素对国际并购逆向知识转移的影响

第一,并购动机对国际并购逆向知识转移的影响。早期的国际并购动机研究主要考察发达国家MNC的并购动机。发达国家的MNC 出于自身国际产业梯度转移和全球化扩张的需要,通过并购层次较低的发展中国家和欠发达地区的企业来实施产业梯度转移和全球化扩张。相应地,由此引发的知识转移是一种自上而下式的梯度转移(Zander 和Kogut,1995;Anil和Vijay,2000)。近年来,随着发展中国家的崛起,发展中国家企业对发达国家企业实施的逆向国际并购已经成为一种重要的国际并购方式。因此,学者们运用创造性资产寻求理论研究发现了获取创造性知识资产这种重要的国际并购动机。Back 和Krogh(2002)率先进行了相关的理论研究,并且指出:作为一种外源性发展战略,并购是一个组织获取另一个组织知识最为直接的路径。在国际并购中,并购方通过并购能够获得被并购方宝贵的知识并将其内化,进而创造专有性知识。在Back 和Krogh(2002)研究的基础上,有学者对国际并购动机与知识转移绩效之间的关系进行了实证检验。Cantwell和Mudambi(2005)将国际并购动机分为能力创造(competence-creating)和能力利用(competence-exploiting)两种,而Yang(2008)对这两种国际并购动机与知识转移绩效之间的关系进行了实证检验,结果表明:与能力创造动机相比,能力利用动机更有利于知识从子公司逆向转移到母公司。进一步地,Jun(2010)实证发现,国际并购动机除了直接影响知识转移程度外,还会通过知识转移实施进程、知识转移投资成本的中介作用,对逆向知识转移绩效产生间接影响。

第二,吸收能力对国际并购逆向知识转移的影响。这里的吸收能力是指知识接受者认识外部知识价值并吸收知识加以商业化利用的能力(Srivardhana和Pawlowski,2007)。在国际并购逆向知识转移中,并购方光有良好的知识吸收意愿是不够的,其自身的知识储备和知识吸收能力都会影响国际并购逆向知识转移的绩效水平。依据Zahra和George(2002)的观点,在国际并购逆向知识转移中,并购方的知识吸收能力及其对知识转移的影响包括两个方面:一是潜在的知识吸收能力,反映并购方获取和消化被并购方所转移知识的能力,这种吸收能力取决于并购方既有知识基础与被并购方知识的相似程度:两者的相似程度越高,并购方的潜在吸收能力就越大,知识转移也越有可能发生;二是现实的知识吸收能力,表现为并购方在获取和消化新知识以后的利用和创新能力,这种能力受并购方学习意愿和学习能力的影响:并购方的学习意愿和学习能力越强,知识转移绩效就越好(Dixon,2000;Young;2004)。Westphal和Shaw(2005)通过构建数理模型检验了吸收能力影响国外制造业并购技术转移和生产效率的作用机理,结果发现:并购后的企业通过技术转移能显著提高生产效率。这说明,吸收能力会对国际并购逆向知识转移绩效产生显著的正向效应,但要通过促进技术转移的顺利进行来提升企业的绩效。刘明霞(2012)在研究中国MNC 逆向知识转移时发现:母公司的知识吸收能力受其自身知识管理力度、信息处理能力、学习氛围和知识负位势等因素的影响。据此,作者认为国际并购逆向知识转移涉及国外先进知识、技术、标准,具有情境化或嵌入性特征;而且,知识是从位势高的发达国家流向位势低的发展中国家。因此,吸收能力强的母公司能转化利用更多的子公司专有知识和当地知识,而吸收能力弱的母公司只能获取和掌握较少的知识;母公司的吸收能力是决定逆向知识转移成效的关键因素。

第三,投资成本对国际并购逆向知识转移的影响。国际并购的投资成本包含为获得被并购方控制权而发生的成本以及因并购后整合而发生的成本。逆向知识转移的投资成本属于后一种成本,为取得知识转移成功所必需(Cummings和Teng,2003)。依据知识转移活动所消耗资源的属性及其对知识转移活动的作用方式,国际并购逆向知识转移的成本可分为显性成本和隐性成本。前者主要包括为促进逆向知识转移顺利进行而投入的人力、物力、财力等成本,后者主要包括为推进逆向知识转移而消耗的时间、精力等(Cummings和Teng,2003;Yi和Fan,2009)。理性的国际并购逆向知识转移投资决策能够确保逆向知识转移以更有效率和效益的方式进行,并最终提高逆向知识转移的财务绩效(Juan等,2010)。对此,Jun等(2010)以中国钢铁业的国际并购交易为样本实证检验了国际并购投资成本与逆向知识转移绩效之间的关系,结果发现投资成本一方面会直接作用于逆向知识转移绩效(β=0.40,p<0.05),另一方面还会通过知识转移实施(β=0.36,p <0.05)这个中介变量对逆向知识转移绩效产生显著影响。

第四,国际并购/国际化经验对国际并购逆向知识转移的影响。在组织发展层面,经验丰富的组织绩效优于没有经验的组织这一点已经得到了广泛的证明,因为经验丰富的组织能够通过不断的经验学习来发展自己的动态竞争能力(Lubatkin,1983;Eisenhardt和Martin,2000)。根据这个思路,早期的国际并购研究(如Fowler 和Schmidt,1989;Oviatt and White,1994;Barkema和Pennings,1996)实证检验了并购经验与并购绩效之间的关系,并且得出了两者显著正相关的结论。但也有学者在实证考察了国际并购/国际化经验与知识转移绩效关系以后却没有发现两者之间的显著关系。例如,Yang 等(2008)以及Glaister和Ahammad(2011)把国际运营经验(international operations experience)和国际并购经验(international acquisition experience)作为国际并购逆向知识转移的控制变量,以“已发生并购次数”和“已进入他国市场的数量”为衡量指标,检验了国际并购/国际化经验对知识转移绩效的影响。结果显示,国际并购/国际化经验丰富的并购方和经验欠缺的并购方在知识转移绩效水平上并没有显著差异。这个结果表明,国际并购经验在国际知识转移中并不是影响知识转移绩效的主要因素。其实,在国际并购中,并购方就是要通过并购来获取对方的战略性知识资产,因此,并购方会通过学习和专家咨询等途径来弥补自身在经验上的不足,从而获得逆向知识转移所需的能力。尽管现有研究表明国际并购/国际化经验与知识转移绩效之间没有显著的关系,但它们主要考察的是由发达国家MNC 并购发展中国家企业所引发的逆向知识转移,而从前述国际并购逆向知识转移的内涵界定中我们可以发现,发达国家MNC 并购发展中国家企业和发展中国家MNC 并购发达国家企业之间是有区别的,它们的逆向知识转移情境也各不相同。此外,我们在观察实际并购案例时发现,目前发展中国家MNC 并购发达国家企业所引发的逆向知识转移之所以常常遭遇失败,其中的一个重要原因就是发展中国家MNC缺乏国际并购/国际化经验,从而缺乏知识转移与整合所需的能力。因此,在未来发展中国家MNC并购发达国家企业成为国际并购主流的背景下,有关国际并购/国际化经验与知识转移绩效关系的研究还应该对由发达国家MNC 并购发展中国家企业所引发的逆向知识转移与由发展中国家MNC并购发达国家企业所引发的逆向知识转移进行区分,并从理论和经验两个方面加大考察后一种逆向知识转移的力度。

(二)被并购方主体因素对国际并购逆向知识转移的影响

第一,被并购方的知识转移意愿对国际并购逆向知识转移的影响。被并购方的知识转移意愿是国际并购逆向知识转移的重要驱动因素,包含“知识转移意识”、“知识转移动机”、“知识转移激励”等内容,反映国际并购逆向知识转移另一主体被并购方是否愿意向并购方转移知识,并且对国际并购双方之间的逆向知识转移绩效产生调节作用(Vito 和Author,1998;Pien 等,2004)。和金生和陈国绪(2006)在研究海外子公司逆向知识转移研究时发现,海外子公司的知识转移意愿决定其对母公司的知识贡献度,而子公司的转移意愿要受知识转移互惠性的影响,即子公司只有在自己能从母公司那里获得知识时,才愿意向母公司转移自己的知识(Foss和Pederse,2002)。子公司能从母公司和其他子公司那里获得的知识越多,其逆向知识转移的倾向就越明显。Thorsk(2008)对被并购方知识转移意愿的前因变量以及被并购方的知识转移意愿与国际并购逆向知识转移绩效的关系进行了实证检验,结果表明:对并购方(作为并购整合后被并购方的合作伙伴)的态度、双方并购后的关系质量是影响被并购方知识转移意愿的前因变量;被并购方的知识转移意愿对国际并购逆向知识转移绩效产生显著的正向影响。王超和朱顺林(2010)在研究了海外收购子公司逆向知识转移的影响因素后发现,被并购方的知识转移意愿对知识转移的质量和效果产生重要影响,而被并购方知识转移意愿本身则受知识转移动机或受激励程度的影响。

第二,被并购方的组织自治程度对国际并购逆向知识转移的影响。关于被并购方组织自治程度对国际并购逆向知识转移的影响,学者们有两种不同的观点。一种观点认为,要促进逆向知识转移的顺利进行,就必须给予被并购方(子公司)充分的组织自治权。一般而言,这有助于留住基于知识的资源,对于通过并购整合来实现知识转移是一个重要的先决条件。Haspeslagh和Jemison(1991)建议在并购后的一段时间里应该让被并购方自治,并且可以把这段时间看作是被并购方的学习阶段。在这个阶段,并购方应该通过与被并购方共享经验来攻克知识壁垒,最终实现两者的整合或战略能力的转移。和金生和陈国绪(2006)认为,在通过海外子公司实施逆向知识转移的过程中,如果母公司限制子公司的自治权,那么就会降低子公司通过当地创新系统开展学习的能力,从而降低其吸引高素质研发人员的能力,进而阻碍知识创造,最终影响母公司从子公司那里获得知识收益。另一种观点认为,组织自治不利于促进国际并购中的逆向知识转移。Ranft(2006)认为,自治有可能阻碍并购整合中关键知识的转移。如果并购后双方完全自治,那么就永无资源转移和相互学习的可能。在并购后,让被并购方自治可能会阻碍双方员工之间发生关系(Ranft和Lord,2002),进而不利于向并购方逆向转移知识。Sarala和Vaara(2010)的研究表明,在国际并购逆向知识转移中,尽管组织自治程度与知识转移之间的关系随着文化变量的介入而有所减弱,但总体而言,被并购方组织自治程度与逆向知识转移负相关(β=-0.218,p <0.05)。这表明被并购方的组织自治程度越高,越有可能不愿意转移知识。观察现实中的国际并购逆向知识转移案例,组织自治对国际并购逆向知识转移的影响不应该是一种简单的线性关系,而应该根据并购所处的不同阶段和并购双方基于竞合博弈达成的心理契约来进行深入解读;而且,在不同的并购方式和并购条件下,并购双方会形成不同的权力位势,从而形成不同程度的组织自治需求(Casal和Fontela,2006)。比如,中国吉利并购沃尔沃后,为了消除沃尔沃担心被控制的疑虑,并赢得沃尔沃的支持,在收购沃尔沃后赋予后者的高管团队很大的自治权,从而得到了对方向吉利转移核心技术的承诺。而联想在并购IBM 个人机业务以后直接把总部搬到了美国,通过整合IBM 的优势技术和知识资产才实现了从IBM 逆向转移知识的目标。

第三,被并购方核心员工留职率对国际并购逆向知识转移的影响。公司并购必然会导致被并购方公司员工要面临下岗、转岗,适应新的企业文化和规章制度等问题。如果并购方不能妥善解决这些问题,导致被并购方核心员工产生焦虑情绪甚至抵触情绪,那么必然会削弱知识转移所需的协作能力(Buono和Bowditch;1989;Larsson 和Finkelstein,1999;Casal和Fontela,2007)。Zollo和Singh(1998)研究发现,被收购公司高管的离职会提升组织冲突和不确定性程度,造成人力资本和社会资本损失,从而降低并购绩效。Ranft和Lord(2000)也研究发现:虽然高管是企业构建组织核心竞争力的基本要素,但总体而言,他们对企业构建和维系竞争力的作用处于较低水平,而企业的其他核心员工(如研发人员、销售人员和一线管理人员)群体并购后的流失则会危及并购成功。因此,在国际并购逆向知识转移中,被并购方核心员工的流失会导致知识无法顺利转移。不过,Casal和Fontela(2007)以及Glaister和Ahammad(2010)通过实证检验并没有发现核心员工留职率对国际并购逆向知识转移产生显著的影响。相关调查显示,并购后留住被并购方的核心员工,是并购方在国际并购组织方面的核心关切。这种关切促使后者设计更有效的留置机制,以留住作为被并购方重要知识载体的核心员工。因此,并购方会在并购初期预留较多的被并购方核心员工,以便日后确定被并购方真正值得留置的核心员工(Graebner,2004)。

四、影响国际并购逆向知识转移的关系因素

影响国际并购逆向知识转移关系的因素主要有并购方和被并购方的知识相关性(knowledge relevance)、沟通程度和并购后整合三个。由于国际并购双方关系质量会对知识转移产生重要影响,因此,对双方关系质量的研究现已成为国际并购逆向知识转移影响因素研究的一个重要方面,许多学者(如Hakanson和Nobel,2000;Marleen,2002;Frost和Zhou,2003;Westphal和Shaw,2005;Castro 和Neira,2006;Bennett,2008;Yang 等,2008;Prevot,2008;Sarala和Vaara,2010)对这三个影响因素的作用机理进行了卓有成效的研究。

(一)知识关联性对国际并购逆向知识转移的影响

知识关联性可用来描述知识转移主体之间在知识结构和知识存量等方面的关联程度,也可用于表征双方知识体系之间的相似程度(Nonaka,1994;Cununings,2001)。在传统的知识转移中,母公司主要利用自己对子公司的控制机制来进行自上而下式的知识转移(Schulz,2001)。在以打入东道国市场为目的收购当地企业的情形下,MNC通常会通过向当地子公司注入自有知识来取代子公司的既有知识。被并购初期,东道国子公司因自身的管理能力、营销能力、技术能力都比较薄弱而非常渴望从母公司那里学习相对比较先进的知识,因此,并购方(母公司)与被并购方(子公司)之间的知识关联性不会在知识转移中发挥关键作用(Meyer和Estrin,2001;Nicolai和Torben,2002)。然而,子公司向母公司实施的逆向知识转移要比传统的正向知识转移复杂许多,知识关联性会对母、子公司在逆向知识转移中的行为产生很大的调节作用。目前,尽管学者们都一致认为知识关联性对逆向知识转移产生影响,但并没能就知识关联性如何影响知识转移的方向和逆向知识转移程度等问题达成一致。一些学者(如Nelson和Winter,1982;Ambos等,2006;Yang,2008)认为,并购双方之间的知识关联性越高,就越有利于被并购方在逆向知识转移中向并购方转移知识,也越有利于并购方认识到接受被并购方知识的潜在好处,从而越有利于提升逆向知识转移的效率;反之,如果并购双方的知识关联性太小,则会导致并购双方在知识理解和吸收方面缺乏共同语言,容易导致知识失真(knowledge distortion),最终给知识转移绩效造成负面影响。但也有一些学者(如Nystrom 和Starbuck,1984;Cummings,2001;Yi和Fan,2009)持相反的观点:国际并购双方的知识关联性越低,就越有利于知识逆向转移。在他们看来,并购双方知识关联性低,表明双方在知识结构和知识存量方面存在差异,而双方的知识结构和存量差异正是促进逆向知识转移发生的一个重要动因,同时也有利于并购方通过逆向吸收被并购方知识来提升自己的组织学习能力和知识创造能力。

(二)沟通程度对国际并购逆向知识转移的影响

在国际并购逆向知识转移中,沟通程度是衡量并购双方关系质量的一个重要指标。并购双方之间广泛而有效的沟通,有利于化解逆向知识转移过程中由并购双方之间的文化差异、制度距离所造成的矛盾和冲突,同时也有助于消除知识转移双方员工的焦虑情绪和不安全感,促进双方员工之间的人际互动,进而营造有利于逆向知识转移的氛围(Suzlnaski,1996;Hansen,1999)。在对42起跨国并购案例进行调研以后,Breaman 等(1999)认为,除了知识表达方式和并购整合方式外,并购双方的深度沟通对知识转移成功产生直接的影响。Henrik等(1999)认为,国际并购逆向知识转移中的沟通涉及并购后整合和并购后逆向知识转移两个方面。首先,在并购后整合中,并购双方为了解决可能由误解导致的焦虑问题,必须通过广泛而又深入的沟通来确保并购后的整合过程明确、透明,为顺利进行逆向知识转移创立社会共同体(social community)。其次,沟通对并购后逆向知识转移产生直接作用,尤其是对隐性知识的显化具有重要的促进作用。在此基础上,作者证实了在其他条件不变的情况下,并购双方的沟通(包括面对面沟通和其他方式的沟通)对逆向知识转移的正向促进作用(Sarala和Vaara,2010)。Marleen等(2002)也研究发现,并购双方基于沟通建立起来的信息网络能够促进知识转移。其中,电子邮件、电话等电子沟通媒介可以促进显性知识的转移;而非电子沟通方式(如面谈、深入的人际交往等)则能促进隐性知识的转移。

(三)并购整合对国际并购逆向知识转移的影响

在国际并购中,有效整合被并购方子公司既是科学又是艺术,而整合程度则是一个从子公司完全被同化到完全自治的连续统(Marleen,2002)。Hyuysman等(2002)在研究了高科技企业并购中的逆向知识转移问题后发现,有四个重要因素会影响逆向知识转移,它们分别是并购前战略、整合模式、知识相似度和社会资本分享程度。Prevot(2008)和Bennett等(2008)认为,影响国际并购逆向知识转移绩效的因素包括知识转移实施前的知识基础、知识转移动机以及知识转移实施后的整合。由此可见,学者们就并购后整合在国际并购逆向知识转移中发挥重要作用这一点达成了一致。

尽管学者们普遍认为并购后整合会对国际并购逆向知识转移产生重要影响,但相关研究并没有就国际并购整合与逆向知识转移绩效之间究竟存在怎样的关系这个问题得出一致的结论。有研究显示,在国际并购中,被并购方被整合的程度越高,逆向知识转移就越有效。例如,Probst和Knaese(1999)研究发现,在国际并购中,如果并购方不能迅速对被并购方进行有效的整合,那么就可能导致被并购方员工因无法确定自己在新企业中的位置而产生焦虑和担忧情绪,从而影响他们的工作满意度和动机,最终对逆向知识转移产生负面影响。Vaara等(2010)实证发现,国际并购后的运营整合(operational integration)对子公司向母公司逆向转移知识的绩效产生显著的正向影响。但另有研究表明,并购后整合过快会对逆向知识转移产生不良影响,从而降低逆向知识转移的绩效。例如,Chaudhuri和Tabrizi(1999)研究发现,国际并购后的迅速整合容易因双方员工彼此缺乏信任而产生不满与怨恨情绪,从而影响被并购方员工向并购方转移知识的动机,最终降低逆向知识转移绩效。Marleen等(2002)也研究发现,并购整合太快,会迅速改变被并购方原来的身份,从而提高作为被并购方主要知识载体的核心员工流失的可能性。此外,在并购整合中,对被并购方干预太多,会阻碍知识的逆向转移,尤其是隐性知识的逆向转移。

五、结论与展望

综上所述,国际并购逆向知识转移的影响因素既包括文化差异、制度距离等宏观层面不可逆转的外部环境因素,又包括微观层面并购方和被并购方各自的动机与行为因素;同时,体现并购双方交互水平的关系质量也是影响国际并购逆向知识转移的重要因素。除此之外,学者们还将并购类型、并购规模(Kusewitt,1985;Haleblian 和Finkelstein,1999;Larsson和Finkelstein,1999)、并购交易所在行业(Pablo,1994;Lubatkin,2001)、并购进度(Greenwood 等,1994;Very 等1997;Bresman 等1999)、被并购方所在国或区域(Morosini 等,1994;Weber 等,1996;Lubatkin 等,1998;Larsson 和Lubatkin,2001)等变量作为控制变量,考察了不同条件下的逆向知识转移绩效差异性。现有的国际并购逆向知识转移影响因素研究拓展了传统知识转移路径依赖的内在假设,突破了“MNC知识转移自上而下垂直进行,充其量在子公司之间水平发生”的固有认知和研究范畴,并且顺应了现今发展中国家向发达国家逆向知识转移的发展趋势(Liu,2012),对于丰富和拓展国际知识转移研究做出了重要的贡献。

然而,由于国际并购逆向知识转移研究刚开始不久,通过上述文献梳理和分析不难发现:(1)研究文献还相对较少,有些结论还存在一定的分歧;(2)对发展中国家企业逆向并购发达国家企业所引发的国际并购逆向知识转移的研究尚处在起步阶段,仍有待深化。具体而言,现有研究还存在以下不足之处:

首先,现有的国际并购逆向知识转移影响因素研究仍主要是针对由发达国家MNC 并购发展中国家企业引发的知识反哺型逆向知识转移的,较少关注由发展中国家MNC 为了获取创造性知识资产而并购发达国家企业所引发的全过程逆向知识转移(Liu,2009 和2012)。虽然发达国家MNC并购发展中国家企业和发展中国家MNC并购发达国家企业所引发的逆向知识转移具有一定的共性,但在并购动机、吸收能力、国际并购经验、知识关联性和并购整合复杂度等方面都存在诸多差异,这些差异对不同的逆向知识转移过程与结果的影响也各不相同。尤其是在2008年国际金融危机造成美国、欧盟等世界主要发达经济体经济复苏艰难,中国、印度等发展中国家MNC逐渐成为国际并购主体的背景下,对发展中国家MNC国际并购引发的逆向知识转移的影响因素进行深入的研究,就显得尤为紧迫和重要。

其次,现有相关研究没有深入剖析各种影响因素交互作用对国际并购逆向知识转移绩效的影响。影响国际并购逆向知识转移的因素并不是简单地孤立存在和发挥作用,而是通过相互影响的复杂关系对国际并购逆向知识转移产生影响。但现有的国际并购逆向知识转移影响因素研究主要关注某个特定因素或者某几个关键因素(如文化差异、沟通程度、知识基础、组织自治)与国际并购逆向知识转移绩效之间的简单线性关系,而没有深入考察多种因素之间可能存在的交互作用(如知识转移意愿在并购动机与国际并购知识转移绩效之间的中介效应、知识网络复杂性对核心员工离职率与国际并购知识转移绩效关系的调节效应等),从而导致研究结论不一,无法深刻揭示各种影响因素与国际并购知识转移绩效关系的复杂性,不能令人信服地解释两者之间的复杂关系。

最后,现有研究没有深入探讨影响因素、逆向知识转移过程和治理机制与逆向知识转移绩效之间的作用路径。现有的影响因素与国际并购逆向知识转移关系研究主要是考察不同影响因素对国际并购逆向知识转移绩效的直接作用,但没有充分考虑国际并购整合的阶段性和复杂性要求在并购的不同阶段采用不同的组织管理方式,而不同的组织管理方式有可能导致知识转移绩效差异这个问题(Marleen 等,2002;Prevot,2008;Bennett等,2008)。现有研究没有分别考察在国际并购不同阶段(并购前的并购方案制定、目标企业筛选、尽职调查,并购中的谈判和交易,以及并购后的整合管理)不同影响因素对逆向知识转移过程和绩效的影响。

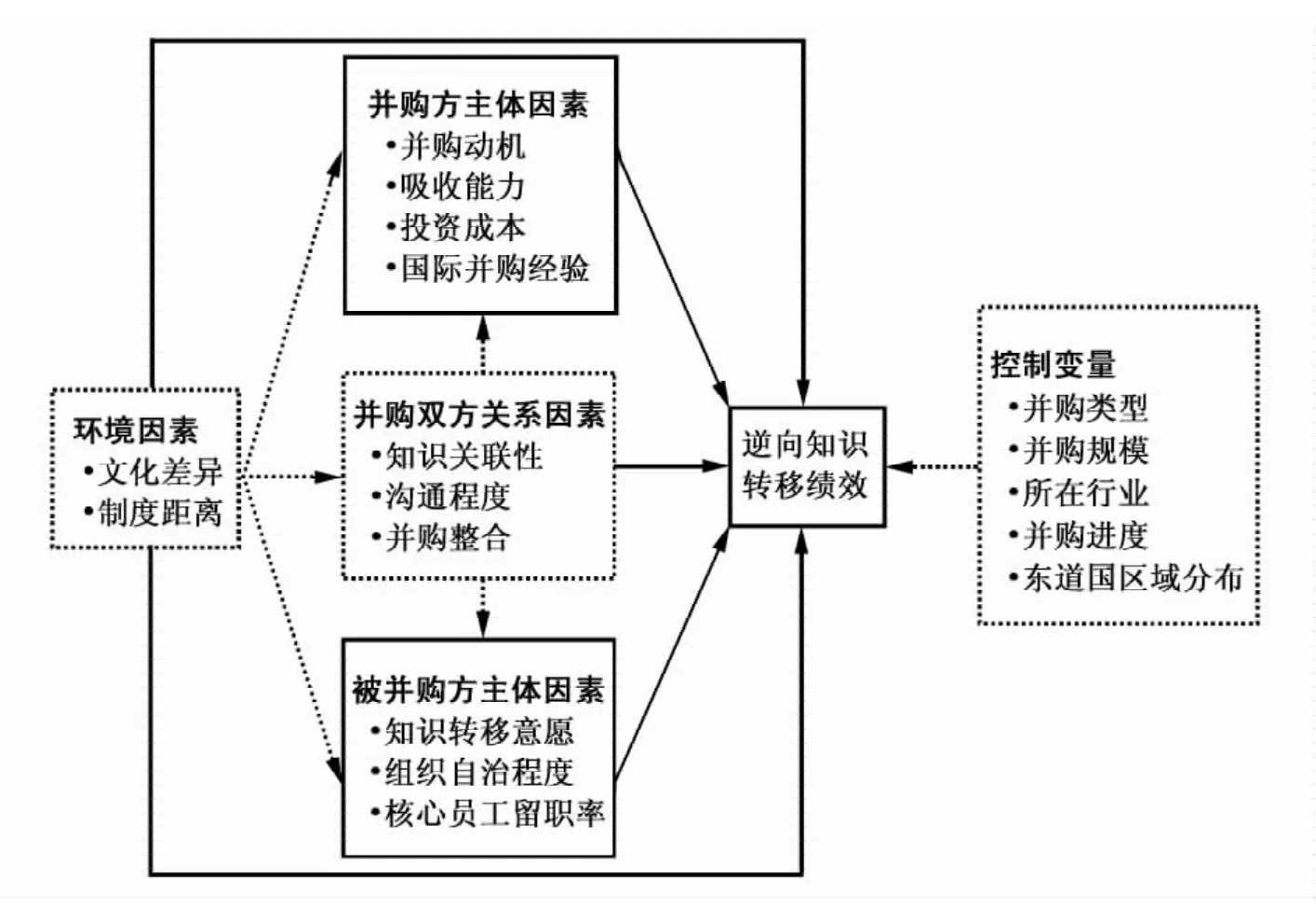

针对既有国际并购逆向知识转移研究仍存在的不足和国际并购逆向知识转移的未来趋势,本文构建了一个国际并购逆向知识转移影响因素整合研究框架(参见图1)。在这个整合框架中,一方面,环境因素、并购方主体因素、被并购方主体因素和并购双方关系因素对逆向知识转移绩效具有直接的影响;另一方面,环境因素、并购方主体因素、被并购方主体因素和并购双方关系因素又通过相互之间的交互效应对逆向知识转移绩效产生间接影响。其中,并购方主体因素、被并购方主体因素和并购双方关系因素是环境因素和逆向知识转移绩效之间的中介变量;并购双方关系因素又通过并购方主体因素和被并购方主体因素的中介作用对逆向知识转移绩效产生间接影响。因此,该整合框架能够揭示不同影响因素通过哪些路径和交互作用来影响国际并购逆向知识转移过程和绩效④。

图1 国际并购逆向知识转移影响因素整合研究框架

根据上述整合研究框架,未来相关研究应该在以下几方面有所突破。

第一,深入考察影响由发展中国家MNC 并购发达国家企业所引发的逆向知识转移的各种不同因素。由于发展中国家MNC 和发达国家MNC的知识基础、知识存量以及在并购中与被并购方的关系都存在不同的特点,因此,影响它们国际并购知识转移的因素也各不相同,这就需要我们针对影响发展中国家MNC国际并购逆向知识转移的具体因素展开差异化研究,从而进一步丰富和拓展国际并购逆向知识转移的研究成果,并为发展中国家MNC并购发达国家企业所引发的逆向知识转移提供理论指导。

第二,深入探究不同影响因素之间的交互作用及其对国际并购逆向知识转移的影响。未来的相关研究应该从单一影响因素研究向系统整合研究发展,先构建能够反映多种影响因素交互作用的整合研究框架,然后深入考察不同因素影响国际并购逆向知识转移绩效的作用路径和交互作用机制,从而得出更加准确和全面的结论。

第三,把并购整合的不同阶段和知识转移治理机制引入影响因素研究。未来研究可把并购整合不同阶段和知识转移治理机制引入影响因素研究,深入考察国际并购逆向知识转移影响因素、国际并购过程和治理机制以及国际并购知识转移绩效三者之间的关系,改变单纯研究国际并购逆向知识转移影响因素的格局,从而把相关研究由单纯的影响因素研究转化为同时考察国际并购逆向知识转移影响因素、国际并购过程和治理与国际并购知识转移绩效以及三者之间的相互关系,以提高相关研究的实践指导意义。

注释:

①创造性资产寻求理论是由我国学者周伟(2006)、吴先明(2007)等在分析我国企业投资发达国家的动机时提出的。他们认为,我国企业对发达国家的FDI不是由短期利润动机驱动的,而是由战略性因素——寻求创造性资产来提升本国企业竞争力——驱动的。随后,刘明霞(2009)将这一理论应用到“中国企业通过对发达国家的FDI来实施逆向知识转移”的研究中,认为中国企业能否通过对发达国家的FDI来实施逆向知识转移是中国企业通过对发达国家的FDI来获取对方创造性资产的关键;而且,创造性知识资产本身就是创造性资产的重要构成部分。本文将这一理论作为国际并购逆向知识转移的理论基础。

②Scott(1995)提出了规制(regulatory)、规范(normative)和认知(cognitive)三维度制度理论。其中,规制是指由国家或政府为了确保社会稳定、有序运行而颁行的法律、法规和政策等,通过奖惩等工具性制度体系来约束社会成员的行为,具有不可抗拒性;规范指支配人们行为的价值观,属于社会责任范畴,通过道德权威来影响行为主体的行为;而认知则是指构成现实特点和意义形成框架的规则,能够体现个人或者组织对外部世界的认知与理解。

③譬如,我国企业尤其是国有企业在海外并购中常被对方认知系统贴上“国家意志”的标签。

④当然,后续研究还应该通过文献综述和理论推演来深刻揭示环境因素、并购方主体因素、被并购方主体因素和并购双方关系因素不同维度之间的内在联系,并进行实证检验。限于篇幅,本文不再赘述。除此之外,鉴于知识特征(显性和隐性)在其他知识转移研究中已有论述,并且基本上得出了一致的结论,因此,我们没有把这一变量纳入整合研究框架。后续研究也可以进一步关注知识特征对国际并购逆向知识转移绩效的影响。

[1]Ambos T C,et al.Learning from foreign subsidiaries:An empirical investigation of headquarters’benefits from reverse knowledge transfer[J].International Business Review,2006,15(3):294-312.

[2]Birkinshaw J,et al.Knowledge transfer in international acquisitions:A retrospective[J].Journal of International Business Studies,2010,41(1):21-26.

[3]Björkman I,et al.Cultural differences and capability transfer in cross-border acquisitions:The mediating roles of capability complementarity,absorptive capacity,and social integration[J].Journal of International Business Studies,2007,38(4):658-672.

[4]Bresman H,et al.Knowledge transfer in international acquisitions[J].Journal of International Business Studies,1999,30(3):439-462.

[5]Casal C C and Fontela E N.Transfer of socially complex knowledge in mergers and acquisitions[J].Journal of knowledge Management,2007,11(4):58-71.

[6]Castro C and Neira E.Knowledge transfer:Analysis of three Internet acquisitions[J].International Journal of Human Resource Management,2006,16(1):120-135.

[7]Empson L.Fear of exploitation and fear of contamination:Impediments to knowledge transfer in mergers between professional service firms[J].Human Relations,2001,54(7):839-862.

[8]Frost T S and Zhou C.Centrifugal forces,R&D co-practice,and reverse knowledge flows’in multinational firms[R].AIB Annual Meeting,Monterey,California,2003.

[9]Girma S.Technology transfer from acquisition FDI and the absorptive capacity of domestic firms:An empirical investigation[J].Open Economies Review,2005,16(1):175-187.

[10]Glaister K W and Ahammad M.Knowledge transfer and cross border acquisition performance:The impact of cultural distance and employee retention[R/OL].http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1544934,January 30,2010.

[11]Hakanson L and Nobel R.Technology characteristics and reverse technology transfer[J].Management International Review,2000,40(1):29-48.

[12]Hakanson L,et al.Organization characteristics and reverse knowledge transfer[J].Management International Review,2001,41(4):392-420.

[13]Huysman M and Leonard D.Towards a learning perspective on knowledge/technology transfer through corporate acquisitions[R].Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences,2002.

[14]Jun H J,et al.Key success factors in knowledge transfer during M&A in traditional industries:An empirical study[J].Journal of International Technology and Information Management,2010,19(14):109-131.

[15]Junni P.Knowledge transfer in acquisitions:Fear of exploitation and contamination[J].Scandinavian Journal of Management,2011,27(3):307-321.

[16]Larsson R and Lubatkin M.Achieving acculturation in mergers and acquisitions:An international case survey[J].Human Relations,2001,54(12):1573-1607.

[17]Riad S.The power of organizational culture’as a discursive formation in merger integration[J].Organization Studies,2005,26(10):1529-1554.

[18]Sarala R M and Vaara E.Cultural differences,convergence,and crossvergence as explanations of knowledge transfer in international acquisitions[J].Journal of International Business Studies,2010,41(8):1365-1390.

[19]Schoenberg R.Knowledge transfer and resource sharing as value creation mechanisms in inbound continental European acquisitions[J].Journal of Euromarketing,2001,10(1):99-114.

[20]Simonin B L and Özsomer A.Knowledge processes and learning outcomes in MNCs:An empirical investigation of the role of HRM practices in foreign subsidiaries[J].Human Resource Management,2009,48(7):505-530.

[21]Stahl G K and Voigt A.Do cultural differences matter in mergers and acquisitions?A tentative model and examination[J].Organization Science,2008,19(1):160-176.

[22]Teerikangas S and Very P.The culture-performance relationship in M&A:From yes/no to how[J].British Journal of Management,2006,17(1):31-48.

[23]ThucAnh P T,et al.Knowledge acquisition from foreign parents in international joint ventures:An empirical study in Vietnam[J].International Business Review,2006,15(2):463-487.

[24]Westphal T G and Shaw V.Knowledge transfers in acquisitions—An exploratory study and model[J].Management International Review,2005,45(2):75-100.

[25]Yang Q,et al.Conventional and reverse knowledge flows in multinational corporations[J].Journal of Management,2008,34(5):882-902.

[26]和金生,陈国绪.海外子公司反向知识转移研究[J].现代财经,2006,(11):3-7.

[27]刘明霞.中国MNC逆向知识转移研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[28]王超,朱顺林.中国海外收购型子公司反向知识转移影响因素研究[J].企业活力,2010,(7):49-53.

[29]吴晓云,陈怀超.基于制度距离的MNC知识转移研究[J].经济问题探索,2011,(9):17-23.

[30]易凌峰,侯英姿.MNC 外派的组织学习机制模型:基于逆向知识转移视角[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2010,(6):93-97.