沙质海岸木麻黄+湿地松林不同混交模式综合效益评价

2013-12-16林武星黄雍容叶功富聂森

林武星,黄雍容,叶功富,聂森

(福建省林业科学研究院,350012,福州)

木麻黄(Casuarina equisetifolia)是我国东南沿海地区沙质海岸主要的防护林树种,速生且防风固沙功能强,在沿海防护林建设中具有重要的作用。长期以来,由于木麻黄防护林多为纯林且连栽,存在着地力衰退、更新困难和林分稳定性下降等实际问题,制约了防护林可持续发展[1-6]。许多实践证明,营造混交林可以提高森林生态系统中树种多样性和林分稳定性[7-8]。沿海防护林采取不同树种混交对于增强林带的防风作用有利,可达到保持林带防护功能连续性和林地可持续利用的目的[9-12]。国内目前已有较多关于沿海木麻黄混交林的研究,如通过木麻黄与相思(Acacia confusa)、桉树(Eucalyptus)等树种混交以增强沿海防护林的物种多样性、改善林带结构和提高防护功能[9-14],这些研究成果对于指导沿海防护林体系建设可起到积极的作用。湿地松(Pinus elliottii)是滨海沙地上适应性较强的造林树种[15],木麻黄+湿地松混交林是沿海沙质海岸防护林中一种主要的林带类型[16]。有关木麻黄+湿地松混交林研究已有报道,但仅局限于不同混交模式在生长量或生物量上差异性的比较[17-20];而综合考虑生长量、防护作用和土壤肥力等方面因子进行木麻黄+湿地松混交林模式筛选的研究尚不多。由于不同的混交模式在提高生产力、改善生态环境、维护地力和增强林分稳定性等方面不尽相同;所以,自2004年以来,笔者通过在福建省东山赤山国有防护林场沙地开展了木麻黄+湿地松林不同混交模式的试验研究,并采用层次分析法评价5种8年生木麻黄+湿地松混交林模式,选择综合效益最佳的木麻黄+湿地松林混交类型,以期为沿海防护林可持续经营提供科学依据。

1 试验点概况

试验点位于福建省漳州市东山县赤山国有防护林场(E117°18′,N23°40′),地处福建省南部沿海,属于亚热带海洋性气候,干、湿季节明显,每年的11月至翌年2月为旱季,全年无积雪,极少霜冻,主害风为东北风,年降雨量945 mm,大部分降雨集中在5—9月份,年平均蒸发量1 056 mm,年平均气温20.8℃,绝对最高气温36.6℃,绝对最低气温3.8℃。经常遭受台风危害,台风多发生在7—8月,年平均5.1次[21]。土壤类型多为潮积或风积沙土,养分含量少,海岸前沿风口地段土壤pH值>7,土壤中盐分浓度高,从基干林带越往内侧,土壤逐渐趋向弱酸性。试验点主要的乡土树种有朴树(Celtis sinensis)、樟树(Cinnamomum camphora)、苦楝(Meliaazedarach)和潺槁(Litsea glutinosa)等,主要造林树种包括木麻黄、湿地松、相思和桉树等。试验地设在林场大帽山工区前沿沙地,距离潮水线80 m,属于沿海基干林带范围,林地土壤为风积沙土,肥力低下,天然植被稀少,林下常见有木豆(Cajanus cajan)、鼠刺(Spinifex littoreus)和牡荆(Verbena negando)等[21]。

2 研究方法

2.1 试验林营造

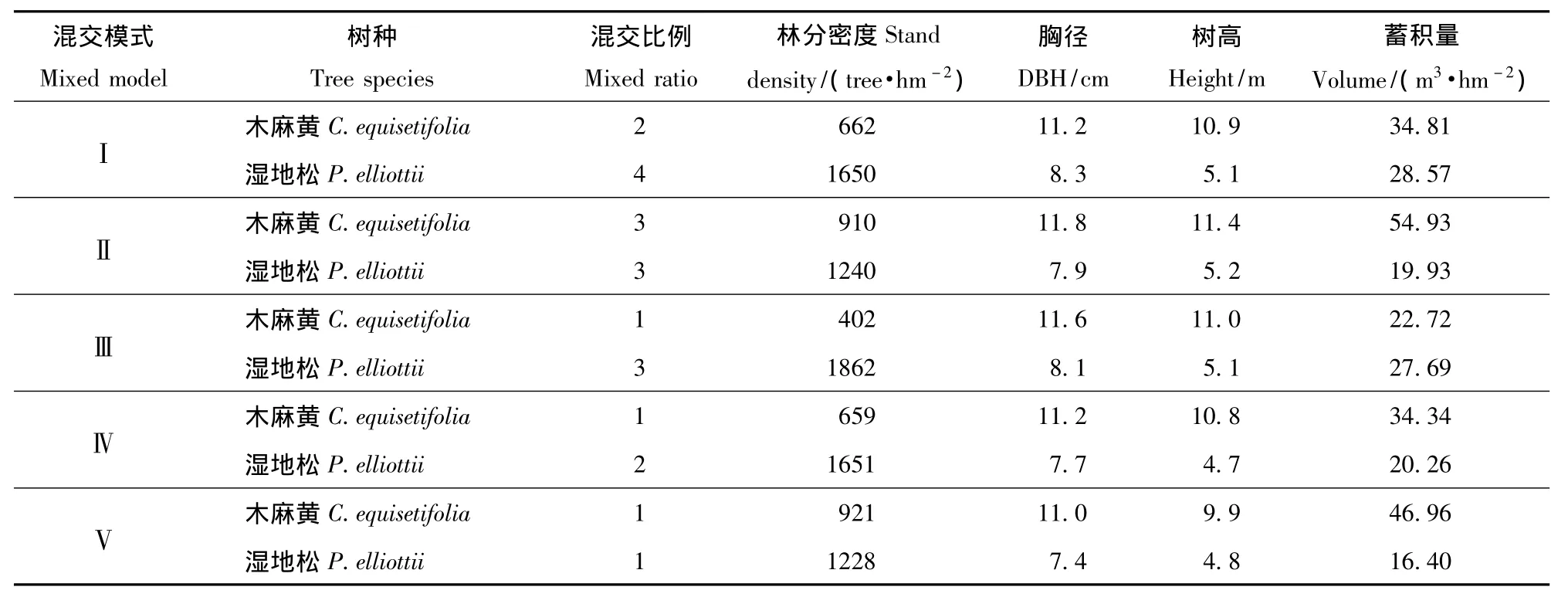

2003年底,将试验地上第1代的木麻黄皆伐,挖除树兜回填土坑后,按2 m×2 m株行距定点后挖穴,穴规格长、宽、深为50 cm×40 cm×40 cm,穴内放红土(15 kg/穴),2004年5月雨天种植湿地松和木麻黄容器苗。木麻黄+湿地松混交试验设5种模式,模式Ⅰ为2行木麻黄4行湿地松混交(比例2∶4),带状混交;模式Ⅱ为3行木麻黄3行湿地松混交(比例3∶3),带状混交;模式Ⅲ为1行木麻黄3行湿地松混交(比例1∶3),行带混交;模式Ⅳ为1行木麻黄2行湿地松混交(比例1∶2),行带混交;模式Ⅴ为1行木麻黄1行湿地松混交(比例1∶1),行间混交。每种混交模式4次重复,试验随机区组设计,每样地面积30 m×30 m。在试验林周围同时营造相同混交林面积5 hm2。造林后每年分树种调查保存率和生长量,8年生时混交林主要林分因子见表1。

表1 木麻黄+湿地松林不同混交模式生长状况Tab.1 Growth condition in the mixed model of C.equisetifolia and P.elliottii

2.2 蓄积量和生物量调查

根据8年生时样地每木调查结果,计算各混交林中不同树种的平均高度和胸径,求算林分蓄积量。林分生物量按树种采用平均标准木树干解析法进行,即分树种每样地选择1株平均胸径大小的标准木,以1 m为区分段作树干解析,分树干、树皮、树枝和叶当场称量,对各部分取样带回烘干至恒质量。地下部分以干基为中心,取营养面积大小的圆作为其调查范围,按其深度划分为0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm、>60 cm 4层,分层挖出所有根系,按细根(根径<0.2 cm)、中根(根径0.2~2.0 cm)、粗根(根径>2.0 cm)及根桩称其鲜质量,并对各部分取样测其干质量。

2.3 风降率和风害率测定

采用DEM-6型风向风速仪器观测8年生木麻黄+湿地松混交林内距离地面2 m处的风速,并同时测定林带前空旷地相同高度的风速,各混交林模式风降率为同时同高度测得的林前空旷地风速和林内风速的差值与林前空旷地风速的比值[10-12,22]。风害率计算通过不同混交模式中2个树种受风害的林木数量与总数量的比值求得。

2.4 土壤取样与分析

在每一样地中按S形布点法挖5个土壤剖面,每个剖面分0~20 cm和20~40 cm层次取样,混合后用四分法带回部分土壤样品,风干后进行化学性质测定:有机质质量分数采用重铬酸钾氧化法,水解性氮质量分数采用扩散法,速效磷质量分数采用盐酸氟化铵-钼锑抗比色法,速效钾质量分数用原子吸收分光光度计法,详细测定方法见文献[23]。

2.5评价模型建立

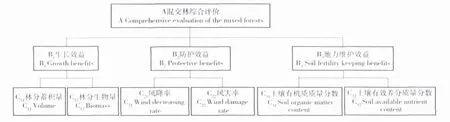

1)层次分析结构模型。利用T.L.Saaty提出的层次分析法[24],建立木麻黄+湿地松混交林模式综合效益评价体系(图1)。由生长效益、防护效益、地力维护效益等3个因子组成模型的准则层,指标层由各对应的因子构成。

图1 混交林综合效益评价层次结构模型Fig.1 Model of hierarchical structure set for comprehensive evalutation of the mixed forests

2)评价因子权重的确定。组织林业专家对木麻黄+湿地松混交林的生长效益、防护效益和地力维护效益等因子进行权重打分,按层次结构建立A-B、B-C的判别矩阵,计算矩阵最大特征根及其对应的特征向量(权重)(见表2)。混交林实测值进行归一化处理后成为标准化数据。

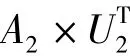

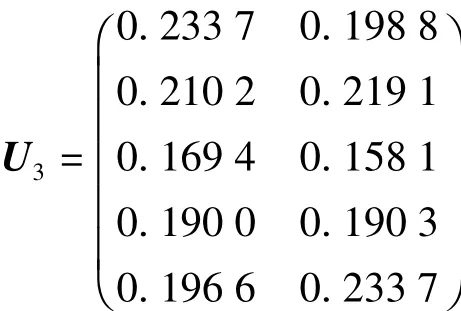

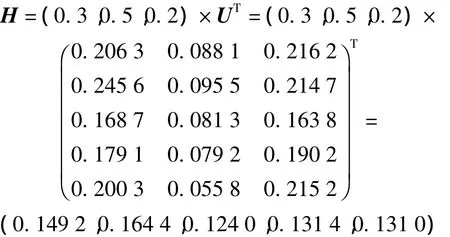

3)评价方法。假设L层有m个评价项目,每一个项目有n个评价因子,其对应的权重uj可以组成一个权重矩阵:U=(u1,u2,u3,…,un)。而对于 m个评价项目中的n个评价因子,根据实测值归一化转换,可以构成一个m×n阶的矩阵A=(aij)m×n,那么,m个评价项目中第i个项目的评价值可以由A中第i行元素与权重矩阵U中对应元素的乘积之和来决定;因此,第L层中m个评价项目的评价值即由A至U的乘积U×AT构成[24]。所以,从最下层逐层往上进行,就可实现混交林模式的多目标综合效益评价,根据评价值的大小对混交林进行排序。

表2 木麻黄+湿地松林不同混交模式各层次指标的权重Tab.2 Weights from Level C to Level A in the mixed models of C.equisetifolia and P.elliottii

3 结果与分析

3.1 生长效益评价

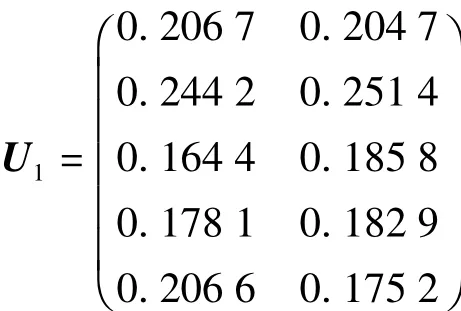

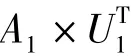

采用林分蓄积量和生物量2个指标作为木麻黄+湿地松混交林生长效益评价的因子,其实测值见表3。根据评价方法,对表3中的数据进行标准化处理后,得到生长效益评价因子矩阵

从生长效益的评价值可知,模式Ⅱ带状混交的木麻黄+湿地松混交林得分最高,为0.245 6,其次是模式Ⅰ,模式Ⅲ的混交林得分最低,只有0.168 7。这是因为在5种木麻黄+湿地松混交林中,模式Ⅱ林分蓄积量和生物量最大,模式Ⅰ林分蓄积量和生物量其次,而模式Ⅲ林分蓄积量最小,生物量也较小,因而生长效益最差。可见,木麻黄与湿地松带状混交可促进林分生长量的提高,而行带混交对生长不利。这一结果与王舒凤等[18]对木麻黄+湿地松混交林生物量研究及沈振洪[25]对木麻黄+马占相思混交造林研究的结论基本相似。

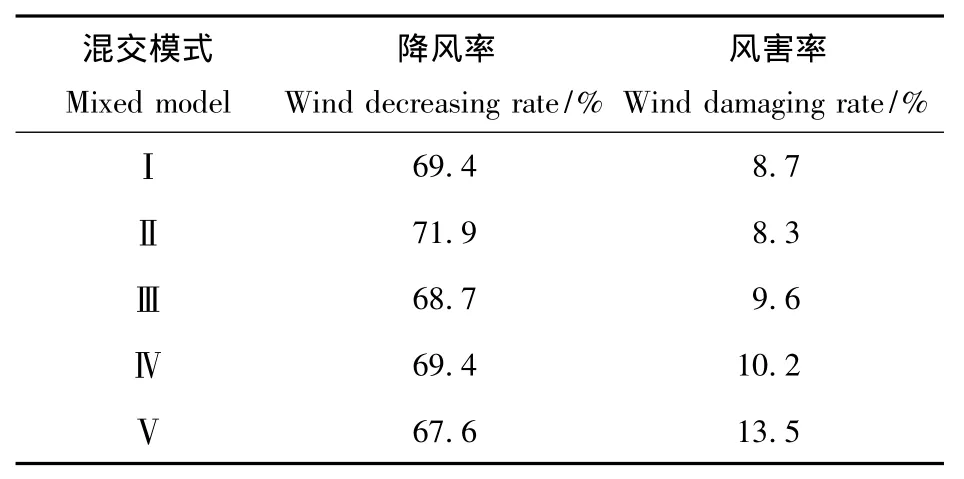

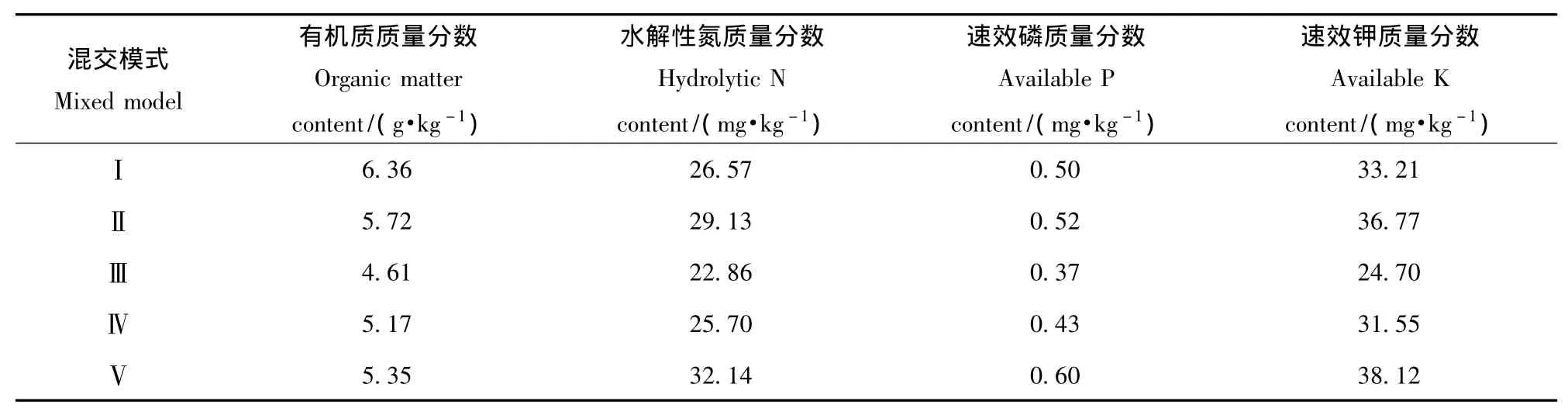

3.2 防护效益评价

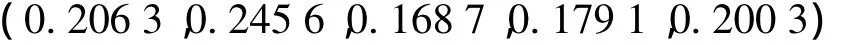

沿海防护林建设的技术核心是通过选择适宜沿海生境的树种经过合理配置和合理的营林措施造林以形成较为稳定的防护林带,有效降低风的危害[2];所以,在考量木麻黄+湿地松混交模式防护林时,把降风率和风害率作为防护效益的指标。由于风害率与沿海防护林的优劣呈负效应关系,因而在对风害率实测值进行归一化处理后所得到的标准化数据为负值。对混交林实测的降风率和风害率的数据(表4)进行处理后获得防护效益评价因子矩阵

木麻黄+湿地松混交模式防护效益评价值大小为Ⅱ>Ⅰ>Ⅲ>Ⅳ>Ⅴ,即木麻黄与湿地松带状混交模式防护效益最高,而木麻黄与湿地松行间混交(1∶1)模式防护效益最低。这与前人对木麻黄+相思树不同模式混交林防护效益的研究结果相近[25-26]。其原因主要与木麻黄+湿地松混交林结构有关。木麻黄与湿地松带状混交后,由于木麻黄本身抗风力强、生长迅速居于主林层,而且木麻黄呈带状排列,这种模式对于湿地松减少风害有较好的作用,并且整体林带削弱风力的效果明显。而木麻黄与湿地松单行混交模式虽然木麻黄对湿地松也起到减少风害作用;但由于木麻黄呈行状,对风力的降低作用有限,而且树种间单行混交因木麻黄速生引起湿地松生长受抑制,也影响了林带的防护功能。

表4 木麻黄+湿地松林不同混交模式防护效益评价指标的测定值Tab.4 Measured values for each index used in the evaluation on protective benefits of C.equisetifolia and P.elliottii

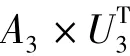

3.3 地力维护效益评价

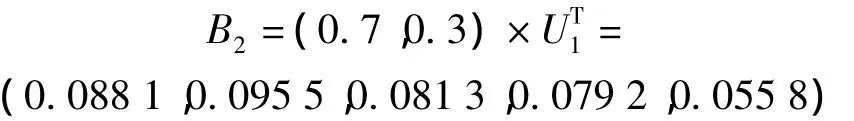

沿海沙岸土壤基本上由纯沙土组成,土壤通透性好,但不仅持水性差,而且养分含量极低。木麻黄是东南沿海防护林主要树种;但连栽因土壤养分过度消耗致使地力衰退,因此,营造混交防护林是维持和改善沙地肥力的一个途径。地力维持效益评价指标选择土壤有机质质量分数和有效养分质量分数,有效养分包括水解性氮、速效磷和速效钾,通过对木麻黄+湿地松混交模式土壤有机质质量分数和有效养分质量分数实测数据(表5)标准化处理,得到地力维护效益评价因子矩阵

混交林不同模式地力维护效益评价值顺序为Ⅰ>Ⅴ>Ⅱ>Ⅳ>Ⅲ,其中木麻黄与湿地松按2∶4带状混交模式土壤肥力最高,其次是树种间单行混交模式,而木麻黄与湿地松按1∶3行带状混交模式土壤肥力最小。这可能与不同混交模式中各树种凋落物数量及分解速度有关。

表5 木麻黄+湿地松林不同混交模式地力维护评价指标的测定值Tab.5 Measured values for each index used in the evaluation on soil fertility maintenance of C.equisetifolia and P.elliottii

3.4 综合评价

根据混交林生长效益、防护效益和地力维护效益各指标的权重及B1、B2、B3的评价值,得到各模式综合评价值

由此可知,木麻黄+湿地松混交林各模式综合值顺序为Ⅱ>Ⅰ>Ⅳ>Ⅴ>Ⅲ,说明沿海沙地木麻黄与湿地松带状混交(3∶3)模式为木麻黄+湿地松混交林中最优模式,其次是木麻黄与湿地松按2∶4行带状混交模式,而木麻黄与湿地松按1∶3混交模式综合评价值最小。

4 结论与讨论

1)在沙质海岸木麻黄与湿地松混交林中,随着木麻黄和湿地松混交行数(比例)增大,混交林生长效益和防护效益呈现增加的规律,土壤肥力也随之提高。

2)参试的沙质海岸8年生的5种木麻黄+湿地松林综合效益以木麻黄与湿地松3∶3带状混交模式最高,2∶4带状混交模式其次,而行带模式和行间模式综合效益较低,这一成果可为沙质海岸木麻黄+湿地松混交林营造提供依据。

本研究仅采用层次分析法对不同模式的木麻黄+湿地松混交林进行评价,混交林中木麻黄和湿地松树种间的生态关系尚不明确,除此,试验林仅为8年生,随林分年龄增长,混交林中树种间关系会发生怎样的变化,是否需要对混交林进行结构调整以及调整的时间等,都有待于进一步的观测研究。

[1] 叶功富,冯泽幸,潘惠忠,等.试论南方木麻黄海岸防护林的更新改造[J].浙江林业科技,1993,13(1):60-63

[2] 张水松,叶功富,徐俊森,等.木麻黄基干林带类型划分和更新造林关键技术研究[J].林业科学,2002,38(2):44-53

[3] 林武星,洪伟,叶功富.木麻黄水浸液对其幼苗生长的影响[J].江西农业大学学报,2005,27(1):46-51

[4] 邓兰桂,孔垂华.木麻黄小枝提取物的分离鉴定及其对幼苗的他感作用[J].应用生态学报,1996,7(2):145-149

[5] Puri G S.A contribution to the ecology of Casuarina equisetifolia[J].Indian Forestry,1958,88:74-90

[6] Kaupenjohann M.Mineral nutrition on root development in casuarina stands of Benin[J].West Africa Potash Review,1988(5):5-10

[7] 俞新妥.混交林营造原理及技术[M].北京:中国林业出版社,1989:5-18

[8] Worrell R,Hampson A.The influence of some forest operations on the sustainable management of forest soils:a review [J].Forestry,1997,70(1):61-86

[9] 吴锡麟.厚荚相思木麻黄混交林分结构和生物量研究[J].福建林学院学报,2003,23(3):236-239

[10]陈德旺.木麻黄大叶相思混交林生长效果、防护功能和土壤肥力研究[J].防护林科技,2003(3):13-15

[11]游月娥.木麻黄混交林防护效能和改土效果研究[J].西北林学院学报,2005,20(4):36-38

[12]李茂瑾.滨海沙地后沿几种木麻黄混交林防护功能与土壤性质研究[J].安徽农学通报,2010,16(13):188-189

[13]吴柳清.沙岸木麻黄柠檬桉混交林生态效应研究[J].安徽农学通报,2008,14(23):154-155

[14]刘继龙.沙质海岸木麻黄马占相思混交林生产力和生态效应分析[J].安徽农学通报,2007,13(6):111-112

[15]方添源.滨海砂地二代更新树种选择的试验[J].福建林业科技,1992,19(2):19-23

[16]林武星,叶功富,洪伟,等.木麻黄-湿地松人工混交林中树木个体生长的竞争效应模型[J].林业科学,2003,39(增刊 l):42-46

[17]叶功富.滨海沙地湿地松与木麻黄混交林构建和调控技术研究[J].林业科学研究,2002,15(4):463-468

[18]王舒凤,郑郁善,陈雄,等.木麻黄湿地松混交林生物量研究[J].福建林学院学报,2001,21(2):153-156

[19]徐俊森.海岸带木麻黄湿地松混交林营造效果研究[J].福建林业科技,1998,25(2):28-32

[20]游克亮.沙质海岸木麻黄与湿地松混交配置造林效果及其种间关系[J].海峡科学,2008(8):31-32

[21]林武星,叶功富,谭芳林,等.沙岸木麻黄防护林不同更新模式土壤结构分形特征及其效应[J].中国生态农业学报,2008,16(6):1352-1357

[22]林武星,叶功富,洪伟,等.滨海沙地木麻黄基干林带不同更新方式综合效益分析[J].林业科学,2003,39(增刊l):112-116

[23]张万儒,杨光滢,屠星南,等.森林土壤分析方法[M].北京:中国标准出版社,2000:78-108

[24]樊后保,刘文水,李燕燕,等.应用层次分析法评价闽西北马尾松:阔叶树混交林的综合效益[J].山地学报,2009,27(3):257-264

[25]沈振洪.海岸内侧丘陵山地木麻黄和马占相思混交造林研究[J].安徽农学通报,2011,17(7):143-144

[26]陈青霞.惠安县沙地木麻黄台湾相思混交林研究[J].安徽农学通报,2011,17(9):158-159