施氮量对超级早稻产量形成与氮利用效率的影响

2013-12-05易镇邪屠乃美

孙 琴,彭 萍,易镇邪,屠乃美

(湖南农业大学农学院,长沙410128)

水稻是主要粮食作物之一,全世界超过50%的人口以大米为主食。大力发展超级稻,是缓解人口增长对环境和自然资源的压力,确保粮食安全有效供给的重要途径。我国1996年启动“中国超级稻育种及栽培技术体系研究”[1,2],已取得了显著成就:我国农业部已认定108个超级稻品种(组合),并已得到大面积推广;同时,超级稻栽培研究也已取得重要进展,其中以袁隆平院士的“超级稻种三产四示范工程”[3]和邹应斌的“超级稻三定栽培技术”[4]影响最大。

在施氮量对超级稻产量、品质与氮利用效率等的影响上,前人已经开展了一些研究。刘武等[5,6]研究认为,增施氮肥显著提高超级早稻产量,原因在于提高了叶面积与功能叶的光合能力,并能延缓叶片衰老,促进了分蘖,增加了单株茎蘖数。刘淑艳等[7]研究了氮、磷、钾配合施用对超级早稻株两优819生长发育和产量的影响,发现氮磷钾合理配施,能使超级早稻株高、总粒数、结实率、有效穗、千粒重等得到改善,并提出了高肥力水平红黄泥田条件下株两优819的最佳施肥量为:N222 kg/hm2,P31.5 kg/hm2,K69 kg/hm2。陈平平等[8]在以陆两优 996为材料研究氮肥运筹方式对超级早稻产量形成与氮利用效率的影响后指出,适当增大穗肥比例有利于改善超级早稻源库关系,有利于提高产量、氮肥利用率与氮利用效率。

目前我国认定的超级稻品种(组合)中,以中稻或晚稻为主,早稻品种(组合)很少。同时,超级稻的栽培研究虽已取得较大进展,但是相对育种研究而言仍显滞后,尤其是有关超级早稻的栽培研究还较少。为此,以湖南省两个超级早稻组合株两优819和陆两优996为材料,开展了施氮量对超级早稻产量形成、品质及氮利用效率的影响研究,以期进一步了解超级早稻的高产机理,为超级早稻栽培技术体系的完善和品种的推广应用提供理论与技术指导。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验在湖南农业大学试验农场进行。土壤基础肥力:有机质2.45%,全氮0.16%,有效磷28.32 mg/kg,速效钾 103.35 mg/kg,pH6.6。

两个超级杂交早稻组合:株两优819(由亚华种业公司提供)和陆两优996(由湖南农业大学水稻研究所提供)。设3个施氮(N)水平:0、150、225 kg/hm2。随机区组设计,重复3次。试验处理及代号见表1。以尿素为氮源,以过磷酸钙为磷源,以氯化钾为钾源。氮肥分4次施用,基肥∶分蘖肥∶穗肥∶粒肥 =4∶2∶3∶1。各处理施磷肥(P2O5)75 kg/hm2和钾肥(K2O)150 kg/hm2作基肥。3月31播种,4月26日移栽。其他管理同于一般大田。

表1 试验处理及代号Table 1 Treatments and their codes in the experiment

1.2 测定项目与方法

叶面积和干物质积累:于各关键生育期(孕穗、齐穗、灌浆中期和成熟期),每小区取3穴,采用长×宽×0.75测定绿叶面积,之后分叶、茎、穗、根装袋,以105℃杀青30 min后,在80℃下烘至恒重,称重。

粒叶比:以颖花/叶、实粒/叶、粒重/叶等指标表征粒叶比。

产量与产量构成因素:成熟期每小区收割2 m2,作为实际产量。每小区调查连续的50穴,以平均数作为该小区单穴有效穗数;按平均有效穗数每小区取样5穴,带回室内考察穗粒数、千粒重和结实率。

全氮含量:将各关键生育时期(孕穗、齐穗、灌浆中期和成熟期)烘干后的植株样品粉碎过筛后,用元素分析仪测定叶、茎、穗等部位的氮含量。

氮素积累量(kg/hm2)=氮含量×干物重;

氮肥利用率(%)=(施氮处理作物吸氮量-不施氮处理作物吸氮量)/施氮量×100;

氮素吸收效率(kg/kg)=植株地上部氮素积累量/施氮量;

氮肥效率(kg/kg)=经济产量/当季施氮量;

氮素利用效率(kg/kg)=经济产量/植株氮素累积量;

氮生理效率(kg/kg)=生物量/植物氮素累积量。

1.3 数据处理

数据采用Excel2003与SAS9.0进行分析处理。

2 结果与分析

2.1 施氮量对超级早稻产量与品质的影响

2.1.1 施氮对超级早稻产量及其构成因素的影响

与不施氮处理相比,两组合施氮处理有效穗数、穗粒数、实际产量均显著增加,结实率显著下降,千粒重变化趋势在两组合间存在一定差异,陆两优996千粒重增幅更明显(表2)。相关分析表明,株两优819的实际产量与有效穗数、每穗粒数、千粒重、结实率的相关系数分别为0.7660、0.9173*、0.4561、-0.7416;陆两优996的实际产量与有效穗数、每穗粒数、千粒重、结实率的相关系数分别为0.8585、0.9882**、0.9241*、- 0.8480。可见,两组合施氮后增产的原因略有不同,株两优819增产的原因是提高了每穗粒数,而陆两优996增产的原因是提高了每穗粒数和千粒重。

2.1.2 施氮量对超级早稻产量及其构成因素的影响

两个施氮量处理相比,施N150 kg/hm2产量显著高于施N225 kg/hm2,两组合表现一致。可见,本试验条件下,超级早稻的适宜施 N量为150 kg/hm2。

对两个施氮处理间的产量构成因素进行比较,发现施N150 kg/hm2处理有效穗数略低于施N225 kg/hm2处理,两处理的穗粒数相当,而千粒重和结实率均表现施N150 kg/hm2处理明显高于施N225 kg/hm2处理。可见,施N150 kg/hm2处理产量较施N225 kg/hm2处理显著增产的原因主要是提高了千粒重和结实率。

表2 各处理的超级早稻产量及产量构成Table 2 Effect of nitrogen rate on yield and its components of super early rice

2.1.3 施氮量对超级早稻米质的影响

蛋白质和直链淀粉含量是衡量稻米品质的重要指标。由表3可知,株两优819稻米蛋白质含量随施氮量增大而显著提高,陆两优996稻米蛋白质含量也随施氮量增大而提高,但L150和L225处理间差异不显著。施氮使两个组合的稻米直链淀粉含量显著下降,两组合表现一致;两个施氮处理间比较,株两优819表现无显著差异,而陆两优996表现随施氮量增大呈持续下降趋势。

表3 各处理超级早稻稻米蛋白质与直链淀粉含量Table 3 Effect of nitrogen rate on protein and amylase content of super early rice

2.2 施氮量对超级早稻叶面积与干物质积累的影响

超级早稻叶面积指数(LAI)自孕穗期以后即呈下降趋势,两组合表现一致。施氮量对超级早稻LAI影响显著,两组合各时期均表现随施氮量增大而显著增大的趋势(表4)。

干物质积累量随水稻生育进程推进表现持续增大的趋势,不同施氮量处理间干物质积累量差异显著,两组合各时期均表现随施氮量增大而显著提高的趋势(表5)。

2.3 施氮量对超级早稻源库关系的影响

粒叶比是表征源库关系的指标之一,本研究以颖花/叶、实粒/叶、粒重/叶等反应粒叶比。处理间颖花/叶差异显著,陆两优996表现随施氮量增大显著下降,而株两优819以施N150 kg/hm2处理最高,施N225 kg/hm2处理最低;处理间实粒/叶差异显著,陆两优996表现随施氮量增大显著下降,株两优819也表现随施氮量增大而下降,但施N150 kg/hm2处理与不施氮处理差异不显著;粒重/叶变化趋势与实粒/叶一致(表6)。可见,陆两优996粒叶比随施氮量增大而下降的趋势较株两优819明显。

相关分析结果表明,超级早稻产量与各时期叶面积指数均呈正相关,孕穗期、齐穗期、灌浆中期、成熟期的相关系数分别为0.8995、0.9086、0.7952和0.6729;超级早稻产量与干物质积累量呈正相关,孕穗期、齐穗期、灌浆中期、成熟期的相关系数分别为0.5802、0.7320、0.7925 和 0.7713;超级早稻产量与颖花/叶、实粒/叶和粒重/叶均呈负相关,相关系数分别为-0.2641、-0.5375和-0.3990。

表4 各处理超级早稻的叶面积指数Table 4 Effect of nitrogen rate on leaf area index of super early rice

表5 各处理超级早稻的干物质积累量(g)Table 5 Effect of nitrogen rate on dry matter accumulation of super early rice(g)

表6 各处理超级早稻的源库关系Table 6 Effect of nitrogen rate on source-sink correlation of super early rice

2.4 施氮量对超级早稻氮利用效率的影响

2.4.1 施氮量对超级早稻氮肥利用率与氮肥效率的影响

由表7可知,施氮量增大,超级早稻氮素累积量显著增加,株两优819与陆两优996表现一致,但两个品种增加幅度不同,株两优819在施氮量150 kg/hm2和225 kg/hm2条件下氮素累积量较不施氮处理分别增加59.4%、79.25%,陆两优996则分别增加66.7%、72.1%。两个品种比较发现,陆两优996氮素累积量的总体水平高于株两优819。

与施N 150 kg/hm2比较,超级早稻施N 225 kg/hm2条件下氮肥利用率显著降低,两个组合表现一致,株两优819下降4.9个百分点,而陆两优996则下降6.4个百分点。比较两个组合发现,株两优819在施N 150 kg/hm2条件下氮肥利用率比陆两优996低0.16个百分点,在施N 225 kg/hm2条件下高1.34个百分点。

施氮量增大,超级早稻的氮肥效率显著下降。在施N 150 kg/hm2条件下,超级早稻氮肥效率在50 kg/kg左右,而施N 225 kg/hm2条件下,仅略高于30 kg/kg,两组合表现基本一致。

表7 各处理超级早稻氮素累积量、氮肥利用率与氮肥效率Table 7 Effect of nitrogen rate on nitrogen accumulation,nitrogen use efficiency and nitrogen fertilizer efficiency of super early rice

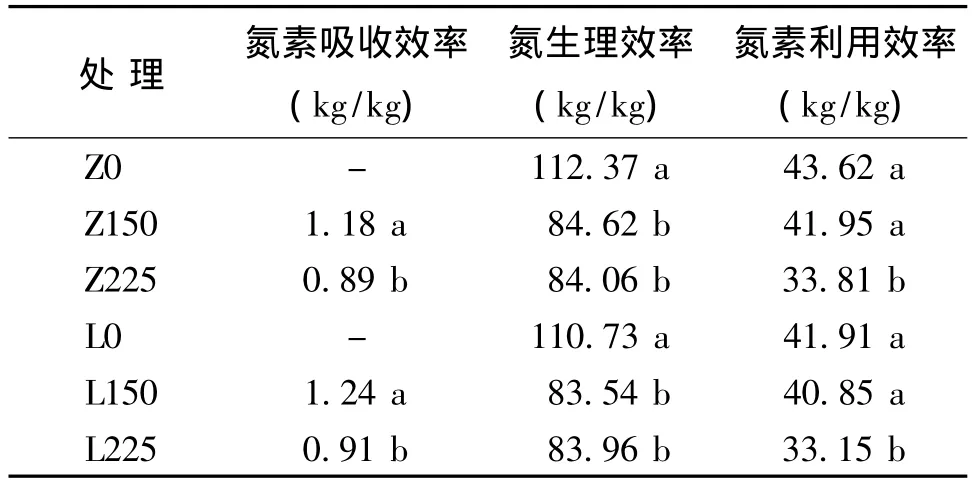

2.4.2 施氮量对超级早稻氮素吸收与利用效率的影响

由表8可知,超级早稻的氮素吸收效率随施氮量增大而显著下降。在施N 150 kg/hm2条件下,超级早稻氮素吸收效率1.2 kg/kg左右,而施N 225 kg/hm2条件下,仅为0.9 kg/kg左右,两组合表现基本一致。两个组合比较,陆两优996氮素吸收效率略高于株两优819。

表8 各处理超级早稻氮利用效率Table 8 Effect of nitrogen rate on nitrogen utilization efficiency of super early rice

超级早稻的氮生理效率因施氮而显著下降:不施氮处理氮生理效率在110~113 kg/kg之间,而施氮处理氮生理效率在83~85 kg/kg之间,不同施氮量处理与不同组合间差异不大。

氮素利用效率均随施氮量的增加而下降,但仅施N 225 kg/hm2处理显著下降,而施N 150 kg/hm2与不施氮处理间差异不显著,两组合表现一致。比较两组合的氮素利用效率发现,各施氮条件下均表现株两优819略高于陆两优996的趋势。

3 小结与讨论

3.1 关于超级早稻氮利用效率

氮素是土壤中最活跃的肥力因素,施氮是影响作物产量及作物氮素吸收的重要栽培措施[9]。氮素对植物生命活动及作物产量和品质均有极其重要的作用,合理施用氮肥是作物获得高产的重要途径[10]。鲁艳红等研究表明,增加氮肥施用量有利于提高单位面积水稻有效穗数、籽粒产量、生物产量、籽粒和稻草N含量以及氮素积累量,但施氮量达到一定水平后,随施氮量的增加而降低[9]。本试验结果与其一致,在施N150 kg/hm2条件下,超级早稻产量显著增加,但施氮量继续增大至225 kg/hm2时,产量反而显著降低,说明施氮过多不利于超级早稻产量的提高。本研究同时发现,两组合因施氮而增产的原因是不一样的,株两优819是因为提高了每穗粒数,而陆两优996是因为提高了每穗粒数和千粒重。

稻米的品质除受基因型控制外,还受气候、营养、水分等环境因素的影响,在各栽培要素中,氮肥是影响稻米品质的主要原因之一[11]。施氮量对稻米品质的影响,前人研究得出的结论不一。张俊国等认为大多数品种随施氮量的增加,稻米蛋白质含量、直链淀粉含量上升,且前者上升的幅度大于后者[12]。张军等指出,随施氮量的增加,稻米的蛋白质含量增加,达到一定水平后,随施氮量的增加则降低;直链淀粉含量则呈下降趋势[13]。本试验中,两个超级早稻组合稻米蛋白质含量随施氮量的增加而增加,直链淀粉含量则随之递减,与前人的结论不一致,值得进一步研究。

施氮量是影响水稻氮素吸收利用的重要因素。鲁艳红等认为,氮肥用量对氮素吸收利用效率影响明显,随施氮量的增加,氮素利用效率、氮素收获指数、氮素农学效率等指标都有所下降[9]。本研究结果与之一致。本研究中,两个超级早稻组合的氮素积累量随施氮量的增加而显著增加,氮素吸收效率、氮肥利用率、氮素利用效率则显著降低,说明降低氮肥施用量是提高水稻氮肥利用效率的途径之一,但是施氮量低,水稻产量也低,且稻米品质也受到影响。综合考虑超级早稻高产、优质、氮肥高效利用,在本试验条件下,施氮量150 kg/hm2是比较适宜的。

3.2 关于超级早稻的增产途径

产量构成因素是影响产量最直接的因素,如何协调各产量构成因素间的关系,对于实现高产是十分重要的。有研究指出,有效穗数、穗粒数、结实率和千粒重4个产量构成因素对产量的直接影响均为正值,即增加这些因素,都有利于提高产量,其影响力的顺序是:结实率>有效穗数>千粒重>穗粒数[14]。本研究表明,超级早稻产量与结实率呈负相关,与有效穗数、每穗粒数、千粒重呈正相关。可见,产量构成因素与产量间的关系受很多因素的影响,如品种、生态环境、栽培条件等。

水稻产量与各产量因子间存在着复杂的关系,理论上来说,产量构成因素中任何一个因素的增大都能增加产量。但实际上,各个产量因素很难同步增长,它们之间有一定的制约和补偿关系。因此,在实际生产中,权衡好这些关系对于提高水稻产量具有重要的理论与实践意义。

本研究通过相关分析发现,两个超级早稻组合施氮后显著增产的主要原因不同,株两优819主要依靠提高每穗粒数来增产,而陆两优996主要依靠提高每穗粒数和千粒重实现增产。可见,主攻哪一个或两个产量构成因素来提高产量,应根据品种的不同来具体分析。同时,各产量构成因素的决定时期是不同的,如有效穗数决定于分蘖期,穗粒数决定于幼穗分化期,而千粒重和结实率决定于开花结实期,而每一个产量构成因素的形成都与氮肥的施用有着密切的关系。因此,从氮肥施用角度来看,在制定超级早稻增产方案时,应根据该品种与产量构成因素的关系来确定主攻方向,从而确定各时期的氮肥用量与比例。

关于水稻增产的途径,马均等认为,适当降低有效穗数,依靠提高单穗重来增产的潜力更大[15]。依此理论,水稻增产似应以主攻穗分化为主。有关此理论在某一具体超级早稻品种的适用性上,还有待通过氮肥运筹试验(如适当控制分蘖期施氮量、适当增大穗分化期施氮量)来验证。

[1]谢华安,张建福,王乌齐,等.超级稻育种实践和前景[J].分子植物育种,2006,4(3):4-10.

[2]程式华.我国超级稻育种的理论与实践[J].中国农技推广,2005,(4):27-29.

[3]袁隆平.实施超级杂交稻“种三产四”丰产工程的建议[J].杂交水稻,2007,22(4):1.

[4]蒋 鹏,黄 敏,Ibrahim MD,等.“三定”栽培对双季超级稻产量形成及生理特性的影响[J].作物学报,2011,37(5):855-867.

[5]刘 武,黄 林,谢明德,等.氮肥用量和移栽密度对超级早稻产量及某些生理指标的影响[J].作物研究,2008,22(4):224 -225.

[6]刘 武,谢明德,黄 林,等.氮肥用量和移栽密度对超级早稻干物质积累及叶蘖生长的影响[J].作物研究,2008,22(4):243 -248.

[7]刘淑艳,邱 林,鲁坤成,等.超级早稻株两优819最佳施肥量试验[J].作物研究,2009,23(2):82-85.

[8]陈平平,张小平,吴小京,等.氮肥运筹对陆两优996产量形成与氮利用效率的影响[J].中国农学通报,2011,(5):238 -242.

[9]鲁艳红,廖育林,汤海涛,等.不同施氮量对水稻产量、氮素吸收及利用效率的影响[J].农业现代化研究,2010,31(4):479 -483.

[10]宋桂云,徐正进,张喜娟,等.氮肥对超级稻沈农265生长、产量和品质的影响[J].作物杂志,2007,(6):48-49,51.

[11]程方民,钟连进.不同生态条件下稻米品质性状的变异及主要影响因子分析[J].中国水稻科学,2001,15(3):187-191.

[12]张俊国,张三元,杨春刚,等.不同施氮水平对水稻主要食味品质性状影响的研究[J].吉林农业科学,2010,35(4):29 -33.

[13]张 军,张洪程,段祥茂,等.地力与施氮量对超级稻产量、品质及氮素利用率的影响[J].作物学报,2011,37(11):2020-2029.

[14]袁平荣,孙传清,杨从党,等.云南籼稻每公顷15吨高产的产量及其结构分析[J].作物学报,2000,26(6):756-762.

[15]马 均,文 波,明东风,等.重穗型杂交稻的产量及一些生理生化特性研究[J].西昌学院学报,2005,19(1):30-38.